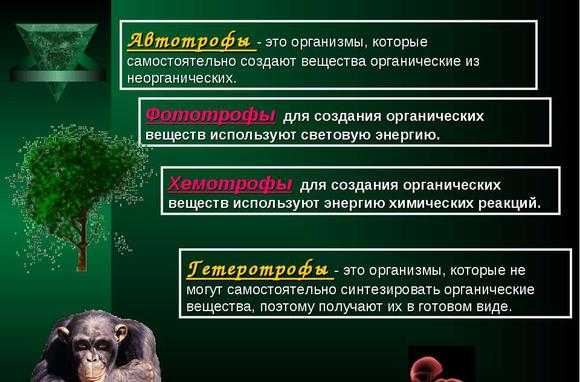

1. Способы питания. Автотрофное и гетеротрофное питание. Хемосинтез. Растения по типу питания являются автотрофами

Что такое автотрофное и гетеротрофное питание?

К гетеротрофным организмам относятся все животные и человек, а также некоторые паразитические растения и бактерии. Среди этих растений можно выделить группу растений паразитов и растений-хищников.

К гетеротрофным организмам относятся все животные и человек, а также некоторые паразитические растения и бактерии. Среди этих растений можно выделить группу растений паразитов и растений-хищников.

ГЕТЕРОТРОФЫ, организмы, использующие для своего питания готовые органические вещества (обычно ткани растений или животных) через процесс, известный как гетеротрофное питание. Трудно переоценить роль автотрофов в природе: именно они оказываются первичными продуцентами органического вещества, которое затем используется всеми другими живыми организмами — гетеротрофами.

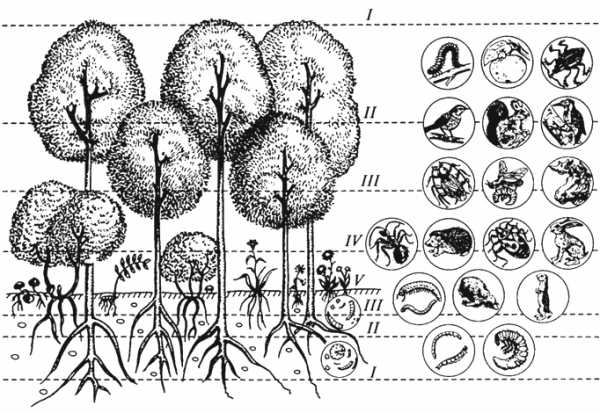

Гетеротрофные организмы (животные, грибы , часть прокариот ) не могут создавать органические соединения непосредственно из неорганических. К консументам относятся по преимуществу животные, включая, естественно, и человека. Редуценты — заключительное звено в пищевой цепи и экологической пирамиде.

Все остальные живые существа, населяющие нашу планету, не способны использовать солнечную энергию и синтезировать органические вещества из неорганических соединений. У растений, фотосинтезирующих бактерий этот путь используется с наступлением темноты, с прекращением фотосинтеза. Организмы, которые способны синтезировать органические вещества, необходимые для жизнедеятельности, из неорганических соединений, принято называть автотрофами.

Автотрофные организмы способны усваивать углекислый газ из воздуха и превращать его в сложные органические соединения. Таким образом автотрофы строят свое «тело» из неорганических соединений.

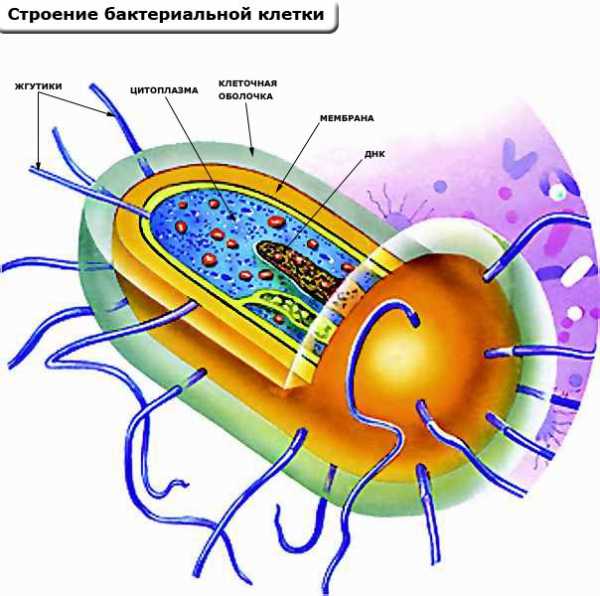

По способу получения энергии автотрофы подразделяются на фотоавтотрофы и хемоавтотрофы. Фотоавтотрофные бактерии используют энергию солнечных лучей при синтезе органических веществ из двуокиси углерода по типу фотосинтеза у растений.

Хемоавтотрофы способны существовать только в присутствии неорганических соединений, при этом определенные виды бактерий способны окислять определенные минеральные вещества. Однако среди автотрофов обнаружены микроорганизмы, которые способны усваивать углерод не только из СО2 воздуха, но и из органических соединений.

Автотрофные и гетеротрофные организмы

В зависимости от способа поглощения азота, микроорганизмы могут подразделяться на аминоавтотрофы и аминогетеротрофы. Аминоавторофы синтезируют белок из минеральных соединений и из воздуха, это в основном почвенные бактерии. У зеленых растений в основе автотрофного типа питания лежит процесс фотосинтеза.

В 1905 г. появилась гипотеза о том, что фотосинтез может проходить и в темноте. Таким образом, процесс фотосинтеза составляют световая и теневая фазы. Однако биохимические доказательства этого предположения были получены лишь в 1937 г. английским исследователем Хиллом. Организмы, использующие для своего питания готовые органические соединения, принято называть гетеротрофными. Некоторые автотрофы — фотосинтезирующие зеленые растения — могут усваивать небольшое количество органических соединений.

Некоторые автотрофы нуждаются в витаминоподобных веществах. Из микроорганизмов гетеротрофами являются возбудители брожения (спиртового, пропионово — кислого, молочно — кислого и маслянично — кислого), гнилостные и болезнетворные бактерии. В зависимости от используемого субстрата, гетеротрофные микроорганизмы подразделяются на две обширные группы: мета- и паратрофы.

В эту группу входят в основном гнилостные бактерии. Паратрофы используют органические соединения живых организмов. Именно эти микроорганизмы обычно вызывают инфекционные заболевания человека, животных и растений. Гетеротрофы в качестве источника азота используют готовые аминокислоты: такой путь питания называют аминогетеротрофным. У высших животных имеется строго дифференцированная и сложно организованная пищеварительная система.

Строение и функция ротового аппарата у животных разнообразно и зависит от вида корма; в основном различают грызущий, перетирающий, сосущий типы ротового аппарата. Животных условно подразделяют на фитофагов (растительноядные) и зоофагов (плотоядные). Однако имеются и промежуточные, или смешанные формы. Применительно к животным, целесообразнее употреблять термин «пищеварение».

Гетеротрофы (гетеротрофные организмы)

Различают пищеварение в ротовой полости, желудочное и кишечное. В организации процесса переваривания корма у животных и пищи у человека важную роль играют нервная система и железы внутренней секреции. Таким образом осуществляется нервная и гуморальная регуляции пищеварительных процессов. В ротовой полости пища подвергается механической обработке и действию ряда ферментов, в основном, амипазы и мальтазы.

Под воздействием соляной кислоты и большого количества ферментов расщепляется большинство сложных органических веществ. В кишечнике происходит дальнейшее химическое превращение питательных веществ и их всасывание.

Все животные и грибы — гетеротрофы. Все растения делятся на две группы по типу использования питательных веществ – автотрофы и гетеротрофы. Одноклеточная эвглена на свету зеленая и автотроф, а в темноте бесцветная и гетеротроф. Строгими гетеротрофами являются животные и человек. Хотя между автотрофами и гетеротрофами есть принципиальное различие, резкой границы между ними иногда провести не удается (как это часто бывает в природе вообще).

Также интересно:

Век

Онлайн учебник по биологии9 класс

§14.

Автотрофное питание

Вспомните из учебника «Растения. Бактерии. Гри бы и лишайники», в чем сущность фотосинтеза. В ка ких органоидах клетки он протекает? Какие вещества участвуют и какие синтезируются при фотосин тезе?

Какие условия необходимы для фотосинтеза?

Жизнь на Земле зависит от автотрофных организмов. Почти все органические вещества, необходимые для жи -вых клеток, производятся в процессе фотосинтеза.

Фотосинтез (от греч. фотос — свет и синтезис — соединение, сочетание) — превращение зелеными растениями и фотосинтезирующими микроорганизмами неорганических веществ (воды и углекислого газа) в органические за счет солнечной энергии, которая преобразуется в энергию химических связей в молекулах органических веществ.

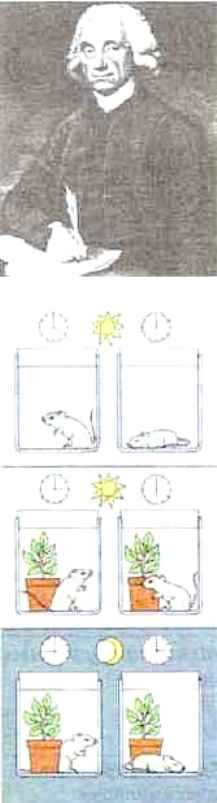

Рис. 55. Дж. Пристли (1783—1804) и его опыт

История открытия и изучения фотосинтеза. В течение нескольких веков ученые-биологи пытались разгадать тайну зеленого листа. Долгое время считалось, что растения создают питательные вещества из воды и минеральных веществ.

Открытие роли зеленого листа принадлежит не биологу, а химику — английскому ученому Джозефу Пристли (рис. 55).

В 1771 г., изучая значение воздуха для горения веществ и дыхания, он поставил следующий опыт. В герметичный стеклянный сосуд он поместил мышь и убедился через некоторое время в том, что она, израсходовав на дыхание весь кислород воздуха, погибла. Но если рядом с ней ставили живое растение, то мышь продолжала жить. Следовательно, воздух в сосуде оставался хорошим. Пристли сделал важный вывод: растения улучшают воздух, насыщая его кислородом, — делают его пригодным для дыхания.

Так впервые была установлена роль зеленых растений. Пристли первым высказал предположение и о роли света в жизнедеятельности растений.

Большой вклад в изучение фотосинтеза внес русский ученый К.А. Тимирязев (рис. 56). Он исследовал влияние различных участков спектра солнечного света на процесс фотосинтеза и установил, что фотосинтез наиболее эффективен в красных лучах. Тимирязев доказал, что, усваивая углерод в присутствие солнечного света, растение преобразует его энергию в энергию органических веществ.

В своей работе «Солнце, жизнь и хлорофилл» К. А. Тимирязев подробно описал и научно обосновал свои опыты. Его методы лабораторных исследований использовали другие ученые для последующих работ по изучению фотосинтеза. Актом авторитетного признания научных заслуг ученого явилось приглашение Климента Аркадьевича Тимирязева в 1903 г. в Лондонское королевское общество для чтения знаменитой лекции «Космическая роль растений». За свои работы по изучению фотосинтеза он был избран почетным доктором ряда западноевропейских университетов.

Фазы фотосинтеза. В процессе фотосинтеза энергетически бедные вода и углекислый газ превращаются в энергоемкое органическое вещество — глюкозу. При этом солнечная энергия аккумулируется в химических связях этого вещества. Кроме того, в процессе фотосинтеза в атмосферу выделяется кислород, который используется организмами для дыхания.

Рис.

56. Климент Аркадьевич Тимирязев(1843 — 1920)

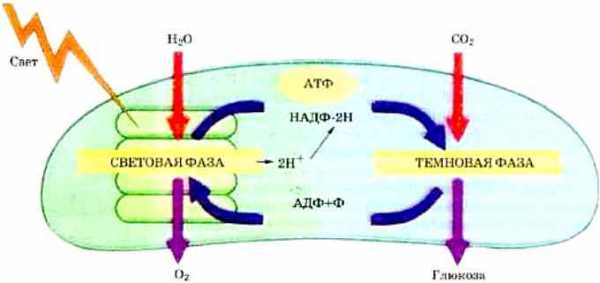

В настоящее время установлено, что фотосинтез протекает в две фазы — световую и темновую (рис.

57).

Рис. 57. Общая схема фотосинтеза

Рис.

58. Интенсивность фотосинтеза в разных спектрах света

В световую фазу благодаря солнечной энергии происходит возбуждение молекул хлорофилла и синтез АТФ. Одновременно с этой реакцией под действием света разлагается вода (Н20) с выделением свободного кислорода (02).

Этот процесс назвали фотолизом (от греч. фотос — свет и лизис — растворение). Образовавшиеся ионы водорода связываются с особым веществом — переносчиком ионов водорода (НАДФ) и используются в следующей фазе.

Для протекания реакций темповой фазы наличие света необязательно.

Источником энергии здесь служат синтезированные в световую фазу молекулы АТФ. В темповой фазе происходит усвоение углекислого газа из воздуха, его восстановление ионами водорода и ооразование глюкозы благодаря использованию энергии АТФ.

Влияние условий среды на фотосинтез. При фотосинтезе используется только 1% солнечной энергии, падающей на лист. Фотосинтез зависит от целого ряда условий среды. Во-первых, наиболее интенсивно этот процесс протекает под влиянием красных лучей солнечного спектра (рис.

58). Степень интенсивности фотосинтеза определяется по количеству выделившегося кислорода, который вытесняет воду из цилиндра. Скорость фотосинтеза зависит также и от степени освещенности растения.

Увеличение продолжительности светового дня приводит к росту продуктивности фотосинтеза, т. е. количества образуемых растением органических веществ.

Значение фотосинтеза. Продукты фотосинтеза используются:

- организмами в качестве питательных веществ, источника энергии и кислорода для процессов жизнедеятельности;

- в производстве человеком продуктов питания;

- в качестве строительного материала для построек жилищ, в производстве мебели и др.

Человечество своим существованием обязано фотосинтезу. Все запасы горючего на Земле — это продукты, образованные в результате фотосинтеза. Используя уголь и древесину, мы получаем энергию, которая была запасена в органических веществах при фотосинтезе. Одновременно в атмосферу выделяется кислород. По подсчетам ученых, без фотосинтеза весь запас кислорода был бы израсходован за 3000 лет.

Хемосинтез. Кроме фотосинтеза, известен еще один способ получения энергии и синтеза органических веществ из неорганических.

Некоторые бактерии способны извлекать энергию путем окисления различных неорганических веществ. Для создания органических веществ им не нужен свет.

Процесс синтеза органических веществ из неорганических, проходящий благодаря энергии окисления неорганических веществ, называют хемосинтезом (от лат. хемия — химия и греч. синтезис — соединение, сочетание).

Хемосинтезирующие бактерии были открыты русским ученым С.Н.Виноградским. В зависимости оттого, при окислении какого вещества выделяется энергия, различают хемосинтезирующие железобактерии, серобактерии и азотобактерии.

Упражнения по пройденному материалу

- Дайте определение фотосинтеза.

Какое значение имеет этот процесс для жизни на Земле?

- Какие вещества образуются в световую фазу фотосинтеза?

- Назовите основные реакции темповой фазы. За счет какой энергии синтезируется глюкоза?

- В чем основное отличие хемосинтеза от фотосинтеза?

- Объясните, почему в процессе исторического развития органического мира фотосинтезирующие организмы заняли господствующее положение по сравнению с хемосинтезирующими.

Автотрофы – это те живые организмы, которые способны получать продукты питания из неорганических соединений, то есть органические вещества из неорганических веществ, к примеру, с кислорода или же солнечного света.

Автотрофы – это те живые организмы, которые способны получать продукты питания из неорганических соединений, то есть органические вещества из неорганических веществ, к примеру, с кислорода или же солнечного света.

Автотрофы – это живые существа, составляющие первую грань в общей пирамиде пищевой цепочки.

В природе автотрофы обеспечивают едой гетеротрофов – те живые организмы, которые питаются уже органическими соединениями.

Образ жизни

Все автотрофы – это простейшие растения и бактерии, живущие либо же на поверхности земного шара или же в недрах морей, океанов, озер, рек и т.д.

В образе жизни растений всем и так известно, как в принципе и бактерий, так что данный вопрос можно глубоко не рассматривать.

Питание

Автотрофов и гетеротрофов различает лишь способ питания.

Как уже говорилось, автотрофы способны питаться неорганическими соединениями, а автотрофы могут питаться только тем, что для них подготовили автотрофы. Не все автотрофы одинаковы, так различают фототрофов и хемотрофов. Чем они отличаются?

Дело в том, что фототрофы получают энергию от солнечных лучей, а хемотрофы от химических реакций (углеводорода, серы, металлы и другие).

Способ питания фототрофов называется фотосинтезом.

Таким образом питаются все же зеленые растения на планете, а также ряд водорослей и бактерий. Источником важного для из жизни углерода, является углекислый газ.

Размножение

Чаще всего размножение происходит с помощью спор, почкования, деления клеток из одной на две, с помощью распыления семян и так далее.

Внешний вид

Почти все фототрофы выглядят как зеленые растения: деревья, кусты, травы и многое другое, что мы привыкли видеть в повседневной жизни.

К хемотрофам можно причислить большое количество паразитирующих организмов и бактерий (сальмонелла).

К хемотрофам также относятся грибы.

А большинство микроорганизмов можно увидеть только под микроскопом. Для построения своего тела, автотрофы чаще всего используют такие неорганические вещества как воздух, вода и, конечно же, почва.

Среда обитания

Автотрофы обитают по всему земному шару – на каждом континенте, в каждой стране и даже в других живых организмах, некоторые даже паразитируют на них.

Автотрофы обитают не только на поверхности земли, но и под водой, даже на дне океана.

Интересные факты

- эвглена зелёная – одноклеточная водоросль, может быть и автотрофом, и гетеротрофом: днем она питается энергией Солнца, то есть является автотрофом, а когда Солнце заходит, она становиться гетеротрофом;

- зеленые растения в результате фотосинтеза превращают углекислый газ в кислород;

- углекислый газ – это отходы жизнедеятельности, а кислородом мы можем дышать, как и другие живые организмы-гетеротрофы.

скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Все живые организмы, обитающие на Земле, представляют собой открытые системы, зависящие от поступления веществ и энергии извне. Процесс потребления веществ и энергии называют питанием. Химические вещества необходимы для построения тела, энергия — для осуществления процессов жизнедеятельности.

Существует два типа питания живых организмов: автотрофное и гетеротрофное.

| Прокариоты | Дробянки | Бактерии | + | + | + | + |

| Архебактерии | + | + | + | + | ||

| Цианобактерии | + | + | — | — | ||

| Эукариоты | Растения | Багрянки | + | — | — | — |

| Настоящие водоросли | + | — | — | — | ||

| Высшие растения | + | — | Очень редко | ? | ||

| Грибы | Низшие | — | — | Редко | + | |

| Высшие | — | — | Редко | + | ||

| Животные | Простейшие | — | — | + | Очень редко | |

| Многоклеточные | — | — | + | + |

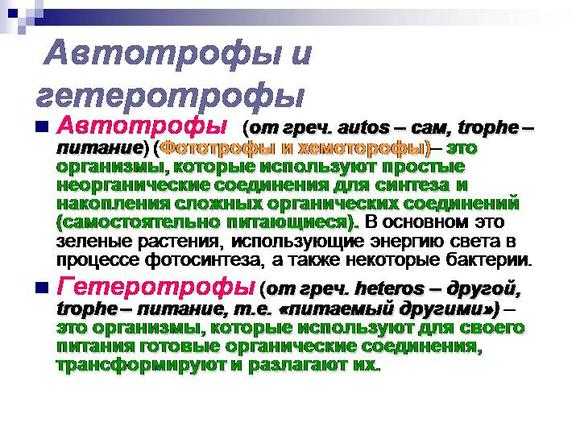

Живые организмы в зависимости от типа питания делят на автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофы (автотрофные организмы).

Это организмы, использующие в качестве источника углерода углекислый газ (растения, некоторые бактерии). Другими словами, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических — углекислого газа, воды, минеральных солей.

В зависимости от источника энергии автотрофы делят на фотоавтотрофов и хемоавтотрофов.

Фототрофы — организмы, использующие для биосинтеза световую энергию (растения, цианобактерии). Хемотрофы — организмы, использующие для биосинтеза энергию химических реакций окисления неорганических соединений (хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, железобактерии, серобактерии и др.).

Гетеротрофы (гетеротрофные организмы).

Это организмы, использующие в качестве источника углерода органические соединения (животные, грибы, большинство бактерий).

По способу получения пищи гетеротрофы делят на фаготрофов и осмотрофов. Фаготрофы (голозои) заглатывают твердые куски пищи (животные). Осмотрофы поглощают органические вещества из растворов непосредственно через клеточные стенки (грибы, большинство бактерий).

По состоянию источника пищи гетеротрофы подразделяют на биотрофов и сапротрофов.

Биотрофы питаются живыми организмами. К ним относятся зоофаги (питаются животными) и фитофаги (питаются растениями), в том числе паразиты.

Сапротрофы используют в качестве пищи органические вещества мертвых тел или выделения (экскременты) животных. К ним принадлежат сапротрофные бактерии, сапротрофные грибы, сапротрофные растения (сапрофиты), сапротрофные животные (сапрофаги).

Среди них встречаются детритофаги (питаются детритом), некрофаги (питаются трупами животных), копрофаги (питаются экскрементами) и др.

Миксотрофы.

Некоторые живые существа в зависимости от условий обитания способны и к автотрофному, и к гетеротрофному (смешанному типу) питания. Организмы со смешанным типом питания называют миксотрофами. Они могут синтезировать органические вещества из неорганических соединений и питаться готовыми органическими соединениями (насекомоядные растения, представители отдела эвгленовых водорослей и др.).

Автотрофное питание. Фотосинтез, его значение

Автотрофное питание, когда организм сам синтезирует органические вещества из неорганических, включает фотосинтез и хемосинтез (у некоторых бактерий).

Фотосинтез протекает у растений, цианобактерий.

Фотосинтез – это образование органических веществ из углекислого газа и воды, на свету, с выделением кислорода. У высших растений фотосинтез происходит в хлоропластах – пластидах овальной формы, содержащих хлорофилл, который определяет окраску зеленых частей растения. У водорослей хлорофилл содержится в хроматофорах, имеющих различную форму. У бурых и красных водорослей, обитающих на значительной глубине, куда затруднен доступ солнечного света, имеются другие пигменты.

Фотосинтез обеспечивает органическим веществом не только растения, но и животных, которые ими питаются.

То есть является источником пищи для всего живого на планете.

Выделяющийся при фотосинтезе кислород, поступает в атмосферу. В верхних слоях атмосферы из кислорода образуется озон. Озоновый экран защищает поверхность Земли от жесткого ультрафиолетового излучения, что сделало возможным выход живых организмов на сушу.

Кислород необходим для дыхания растений и животных. При окислении глюкозы с участием кислорода в митохондриях запасается почти в 20 раз больше энергии, чем в его отсутствие.

Что делает использование пищи гораздо более эффективным, привело к высокому уровню обмена веществ у птиц и млекопитающих.

Все это позволяет говорить о планетарной роли фотосинтеза и необходимости охраны лесов, которые называют «легкими нашей планеты».

2.

Характеристика царства животных. Роль животных в природе. Среди готовых микропрепаратов простейших найдите эвглену зеленую. Объясните, почему эвглену зеленую ботаники относят к растениям, а зоологи – к животным.

К царству животных относятся гетеротрофные организмы, являющиеся фаготрофами, т.е.

поглощающие пищу более или менее крупными частями, «кусочками». В отличие от грибов, которые всасывают питательные вещества в виде растворов (осмотрофы).

Для животных характерна подвижность, хотя некоторые кишечнополостные во взрослом состоянии ведут оседлый образ жизни.

Также у большинства животных имеется нервная система, обеспечивающая ответную реакцию на раздражения.

Животные могут быть растительноядными, плотоядными (хищники, падальщики) и всеядными.

В природе животные являются консументами, потребляют готовое органическое вещество и значительно ускоряют круговорот веществ в экосистемах и биосфере в целом.

Животные способствуют процветанию многих видов растений, являясь опылителями, распространяя семена, разрыхляя почву, обогащая ее экскрементами. Морским животным, обладающим известковым скелетом, мы обязаны образованием запасов мела, известняка, способствующих постоянной концентрации углекислого газа в атмосфере.

Эвглена зеленая, одноклеточное живое существо, занимает промежуточное положение в систематике, обладая особенностями, присущими разным царствам.

Она имеет хлоропласты и на свету питается с помощью фотосинтеза. При наличии в воде растворенных органических веществ, особенно в темноте, она их поглощает, переходя на гетеротрофное питание.

Наличие жгутика обеспечивает подвижность, что также роднит ее с животными.

Объясните биологическое значение безусловных и условных рефлексов. Составьте схему рефлекторной дуги (безусловного рефлекса) и объясните, из каких частей она состоит. Приведите примеры безусловных рефлексов человека.

Учение о рефлексах связано с трудами отечественного физиолога Ивана Михайловича Сеченова.

Рефлексом называют ответную реакцию организма на раздражение, осуществляемую при участии нервной системы.

Рефлексы бывают безусловные – врожденные и условные – приобретенные в течение жизни.

Безусловные рефлексы обеспечивают выживание организма и вида в постоянных условиях среды и на ранних этапах жизни. К ним относятся защитные (мигание при попадании соринки в глаз), ориентировочные (изучение окружающего мира), пищевые (сосание у детей, выработка слюны).

Инстинкты тоже носят врожденный характер, их иногда рассматривают как сложную последовательность безусловных рефлексов. Важнейшим инстинктом является продолжение рода.

Для приспособления к новым условиям служат условные рефлексы. Они образуются при наличии определенных условий и обеспечивают наилучшую ответную реакцию. Примером условного рефлекса является прилет птиц к знакомой кормушке, распознавание съедобного и несъедобного (поначалу птенец клюет все подряд) , обучение собаки командам.

Рефлекторная дуга безусловного коленного рефлекса включает:

рецептор – окончание чувствительного нейрона,

2. нервные пути, по которым сигнал передается в центральную нервную систему – чувствительный нейрон, который передает сигнал в спинной мозг,

3. исполнительный нейрон в передних корешках спинного мозга, передающий ответную команду,

4. орган, производящий ответную реакцию, — мышца.

Большинство дуг других рефлексов включают дополнительно вставочные нейроны.

Билет № 11

Дата добавления: 2016-10-30; просмотров: 279 | Нарушение авторских прав

Похожая информация:

Поиск на сайте:

По способу питания хемосинтезирующих бактерий относят к

1)автотрофам 2)симбионтам 3)сапротрофам 4)фототрофам

Организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических соединений с использованием энергии окисления сероводорода до серной кислоты, относят к

1)сапротрофам 2)фототрофам 3)гетеротрофам 4)хемотрофам

К организмам с автотрофным типом питания относят

1)высшие растения 2)животных 3)грибы 4)болезнетворные бактерии

Плесневые грибы по способу питания относят к

1)гетеротрофам 2)хемотрофам 3)симбионтам 4)паразитам

22.

Установите соответствие между группой организмов и процессом превращения веществ, который для неё характерен.

ГРУППА ОРГАНИЗМОВ

А)папоротникообразные Б)железобактерии В)бурые водоросли

Г)цианобактерии Д)зеленые водоросли Е)нитрифицирующие бактерии

ПРОЦЕСС

1)фотосинтез 2)Хемосинтез

Свободный азот из атмосферы способны усваивать

1)травянистые растения 2)микроорганизмы почвы

3)шляпочные грибы 4)почвенные животные

Бактерии гниения по типу питания относят к

1)хемосинтетикам 2)фотосинтетикам 3)сапротрофам 4)Симбионтам

Нитрифицирующие бактерии относят к

1)хемотрофам 2)фототрофам 3)сапротрофам 4)гетеротрофам

Готовыми органическими веществами питаются организмы

1)автотрофы 2)гетеротрофы 3)хемотрофы 4)фототрофы

27.

Какие организмы используют энергию окисления неорганических веществ для синтеза органических соединений?

1)гетеротрофы 2)симбионты 3)хемотрофы 4)сапротрофы

К автотрофам относятся

1)растения-паразиты 2)плесневые грибы 3)кровососущие насекомые 4)бурые водоросли

К эукариотам, которым свойствен гетеротрофный способ питания, относят

1)растения 2)бактерии 3)грибы 4)бактериофагов

30. Какой способ питания характерен для молочнокислых бактерий?

1)автотрофный 2)гетеротрофный 3)фототрофный 4)хемотрофный

Date: 2016-02-19; view: 727; Нарушение авторских прав

| Понравилась страница? Лайкни для друзей: |

ekoshka.ru

1. Способы питания. Автотрофное и гетеротрофное питание. Хемосинтез

Все живые существа нуждаются в пище и питательных веществах. По способу получения необходимых для жизнедеятельности органических веществ все клетки (и живые организмы) подразделяют на две большие группы: автотрофы и гетеротрофы.

Автотрофные организмы

Автотрофные организмы способны самостоятельно синтезировать необходимые им органические вещества, получая из окружающей среды только источник углерода (CO2), воду (h3O) и минеральные соли.

Автотрофы подразделяются на две группы: фотосинтетики (фототрофы) и хемосинтетики (хемотрофы).

Для фотосинтетиков источником энергии для реакций биосинтеза служит солнечный свет. К фототрофам относятся клетки зеленых растений, содержащие хлорофилл, и бактерии, способные к фотосинтезу (например, цианобактерии).

Хемосинтетики используют для синтеза органических веществ энергию, высвобождающуюся в ходе химических превращений неорганических соединений.

Хемосинтез — образование органических соединений из неорганических за счет энергии окислительно-восстановительных реакций соединений азота, железа, серы.

Хемосинтетики — единственные организмы на Земле, не зависящие от энергии солнечного света. К ним относятся некоторые виды бактерий:

- железобактерии окисляют двухвалентное железо до трехвалентного:

Fe2+\(→\)Fe3+\(+\)E;

- серобактерии окисляют сероводород до молекулярной серы или до солей серной кислоты:

h3S+O2=2h3O+2S+E,

h3S+O2=2h3SO4+E;

- нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотистой и азотной кислот, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, образуют нитриты и нитраты:

Nh4\(→\)HNO2\(→\)HNO3\(+\)E.

Выделяющаяся в реакциях окисления неорганических соединений энергия переводится в энергию макроэргических связей АТФ и только затем тратится на синтез органических соединений.

Роль хемосинтетиков велика, так как они являются непременным звеном природных круговоротов важнейших элементов: серы, азота, железа и др. Они разрушают горные породы, участвуют в образовании полезных ископаемых, применяются в очистке сточных вод (серобактерии). Нитрифицирующие бактерии обогащают почву нитритами и нитратами, в форме которых растениями усваивается азот.

Гетеротрофные организмы

Гетеротрофные организмы не могут самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических соединений и нуждаются в их постоянном поглощении извне. Питаясь пищей растительного и животного происхождения, они используют энергию, запасённую в органических соединениях, и строят из полученных веществ собственные белки, липиды, углеводы и другие биополимеры.

К гетеротрофам относятся животные, грибы и многие бактерии.

В зависимости от того, откуда гетеротрофные организмы получают питательные вещества, их делят на группы: сапрофиты, паразиты, голозои.

Сапрофиты (сапротрофы) питаются мертвыми органическими остатками (бактерии гниения, брожения, молочнокислые бактерии, многие грибы).

Паразиты существуют только на живых организмах, нанося им вред (болезнетворные бактерии, грибы-паразиты растений, животных и человека; паразитические животные и растения).

Третья группа гетеротрофов — голозои. Голозойное питание включает три этапа: поедание, переваривание и всасывание переваренных веществ. Оно чаще наблюдается у многоклеточных животных, имеющих пищеварительную систему. Голозойно питающихся животных можно подразделить на плотоядных, растительноядных и всеядных.

Миксотрофные организмы

Существуют также организмы, способные использовать как автотрофный, так и гетеротрофный способы питания. Такие организмы называют миксотрофы. Это, например, эвглена зеленая, которая на свету является фототрофом, а в темноте — гетеротрофом.

Некоторые растения, например, венерина мухоловка или росянка, способны пополнять нехватку азота ловлей и перевариванием насекомых.

Другие растения частично перешли к паразитическому образу жизни и могут получать органические вещества из организма хозяина при помощи особых видоизменений корней (омела, петров крест, повилика).

Полученные авто- или гетеротрофным путем органические вещества не могут непосредственно обеспечивать энергией процессы, происходящие в клетке. За счет энергии химических связей этих веществ обязательно синтезируется универсальный источник энергии — АТФ.

Источники:

Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. 9 класс // ДРОФАКаменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология (базовый уровень) 10-11 класс // ДРОФА

Лернер Г.И. Биология: Полный справочник для подготовки к ЕГЭ: АСТ, Астрель

www.yaklass.ru

Ответы@Mail.Ru: Что зничит автотрофное питание?

Автотрофное питание кораллов осуществляется за счет переноса в их клетки продуктов фотосинтеза зооксантел. Научные исследования показали, что этим путем, в зависимости от освещенности, кораллы могут обеспечить от 30 до 90% всех своих энергетических потребностей. В спектре солнечных лучей выделяют область фотосинтезирующей активной радиации (ФАР) , используемой растениями в процессе фотосинтеза. Это лучи с длиной волны 400-700 нм. При освещенности более 10% ФАР, имеющейся на поверхности моря (ФАРп) , продукция фотосинтеза зооксантелл обычно превышает затраты кораллов на обмен. Однако не вся продукция симбиотических водорослей переносится в ткани кораллов. Для количественной оценки автотрофного питания учеными был разработан кислородный метод, заключающийся в сравнении изменения содержания кислорода в воде в присутствии кораллов - на свету и в темноте.Прирост кислорода на свету называют чистой продукцией фотосинтеза. В темноте симбиотические водоросли не выделяют кислород и его убыль соответствует дыханию кораллов и обозначается символом Мt. Величина Рt, равная сумме чистой продукции фотосинтеза и дыханию кораллов, называется валовой продукцией. Она измеряется в мкг О2 или в мкг С2 в час. Интенсивность дыхания и фотосинтеза можно вычислять на разные интервалы времени, но для оценки значения автотрофного питания наибольший интерес для нас представляют суточные их значения. Эти величины определяются в расчете на 1 см2 поверхности колонии. Соотношение Рt /Мt за сутки показывает степень автотрофности данного вида коралла при определенной освещенности. Зная эти величины для кораллов, живущих в ваших аквариумах, вы сможете оценить, насколько сильное освещение сможет обеспечить их энергетические потребности. Если отношение велико, то доля гетеротрофного питания может быть сведена к минимуму и, соответственно, снижена нагрузка на фильтр, в противном случае ему нужно уделять больше внимания.

Дыхание (Mt) характеризует автотрофность кораллов и составляет 60-70% всех их энергетических потребностей (М) . Около 30-40% энергии тратится на рост, размножение и продукцию слизи. Ниже, в таблице 1, приведены числовые значения эффективности автотрофного питания (Pt/M) - возможной степени покрытия всех энергетических потребностей за счет фотосинтеза для некоторых культивируемых в аквариумах кораллов.

otvet.mail.ru

Автотрофное питание, автотрофные - Справочник химика 21

В процессе биологической очистки в отличие от большинства процессов биосинтеза, где преобладает монокультура, участвуют различные группы организмов, формирующие структуру биоценоза активного ила, куда могут входить гетеротрофные и автотрофные нитрифицирующие бактерии, сапрозойные простейшие, а также инфузории, коловратки и черви. В процессе биологической очистки структура биоценоза активного ила меняется в зависимости от условий развития и взаимоотношения различных групп, определяемых наличием питательного субстрата, условиями аэрации и продолжительностью очистки. Основным фазам роста ила при утилизации органического субстрата соответствует последовательное изменение биоценоза от микроорганизмов с сапрозойиым способом питания до организмов-хищников. По мере снижения концентрации органических веществ в сточной воде происходит отмирание бактерий и их потребление голозойными простейшими, количество которых увеличивается. Далее, ио мере истощения субстрата простейшие становятся нищей для хищных инфузорий, коловраток н червей [11]. Характер изменения численности особей по отдельным группам иллюстрирует график на рис.-4.18. [c.219] Водоросли представляют собой сборную группу Hiis-ших слоевищных, или талломных, преимущественно водных растений. Общим для водорослей является их способность к автотрофному способу питания благодаря наличию фотосинтезирующего аппарата. Вместе с тем у некоторых водорослей наряду с автотрофным питанием существует и гетеротрофное. [c.5]Питательные среды. Изолированные клетки и ткани культивируют на многокомпонентных питательных средах. Они могут существенно различаться по своему составу, однако, в состав всех сред обязательно входят необходимые растениям макро- и микроэлементы, углеводы, витамины, фитогормоны и их синтетические аналоги. Углеводы (обычно это сахароза или глюкоза) входят в состав любой питательной смеси в концентрации 2 — 3%. Они необходимы в качестве питательного компонента, так как большинство каллусных тканей лишено хлорофилла и не способно к автотрофному питанию. Поэтому их выращивают в условиях рассеянного освещения или в темноте. Исключение составляет каллусная ткань мандрагоры, амаранта и некоторых других растений. [c.161]

В зависимости от источника питания различают бактерии ав-тотрофы и гетеротрофы. Автотрофные организмы утилизируют и окисляют минеральные соединения, гетеротрофные организмы используют в качестве источника энергии и биосинтеза клетки готовые органические вещества, находящиеся в сточной воде. Механизм биологического окисления в аэробных условиях (в присутствии растворенного кислорода) гетеротрофными бактериями может быть представлен следующей схемой [55] [c.146]Автотрофное питание — это не только синтез углеводов из диоксида углерода и воды, но и последующее использование таких веществ, как нитраты, сульфаты и фосфаты, для получения других необходимых органических соединений, в том числе белков и нуклеиновых кислот. Гетеротроф- [c.278]

В зависимости от того, в какой хим. форме живые организмы способны усваивать из внеш. среды углерод, они делятся на две большие группы-автотрофы и гетеро-трофы. Для первых осн. источником углерода служит СО2, для вторых-разл. орг. соединения. Автотрофное питание осуществляют зеленые растения и фотосинтезирующие бактерии, гетеротрофное-животные и грибы. У микроорганизмов встречаются тот и др. тшш питания. О.в. автотрофных организмов является по преимуществу анаболическим, гетеротрофных-катаболическим. Основу пластического обмена составляет органический обмен. Традиционное разделение его на углеводный обмен, липидный обмен и обмен азотсодержащих соединений обусловлено большой распространенностью в живой природе соед. этих классов и различием их свойств. [c.310]

Грибы принадлежат к низшим растениям. Они не имеют хлорофилла и не способны к самостоятельному (автотрофному) питанию, поэтому они питаются готовыми органическими веществами, поселяясь на живых растениях или их остатках. [c.29]

Условия культивирования. Для успешного культивирования изолированных клеток и тканей растений необходимо соблюдать определенные условия выращивания. Большинство каллусных тканей не нуждается в свете, так как не имеют хлоропластов и питаются гетеротрофно. Исключение составляют некоторые зеленые каллусные ткани, такие, как каллусная ткань мандрагоры. В некоторых случаях каллусные ткани, не способные к автотрофному питанию, все же выращивают на непрерывном освещении, что является необходимым условием дальнейшего успешного морфогенеза, как у люцерны. Большинство же каллусных тканей получают в темноте или при рассеянном свете. [c.82]

О взаимосвязи между автотрофным питанием, гетеротрофным питанием и дыханием мы говорили в гл. 7 (см. рис. 7.1). В несколько иной форме представление об обмене энергией между средой и живыми клетками дает рис. 9.1. [c.342]

Углеводы являются необходимым компонентом питательных сред для культивирования изолированных клеток и тканей, так как в большинстве случаев последние не способны к автотрофному питанию. Чаще всего в качестве углевода используют сахарозу или глюкозу в концентрации 2—3 %. [c.81]

Специфическим типом питания отличаются и паразитарные микроорганизмы — возбудители различных заболеваний высших растений. Данная группа организмов должна, естественно, обладать рядом особенностей. Правильное понимание этих особенностей возможно лишь при учете общих закономерностей эволюции гетеротрофного типа питания и взаимосвязи последнего с питанием автотрофным. [c.5]

Для работы очистных сооружений наиболее универсальны протококковые водоросли, которые от автотрофного питания могут переходить к гетеротрофному и усваивать различные источники углерода и азота. Кроме того, они устойчивы к изменениям pH. [c.175]

Сульфид, образующийся на первых этапах гидролиза роданидов, окисляется до сульфата. В результате окисления бактерии получают энергию для автотрофного питания потребность в азоте и углероде они удовлетворяют за счет продуктов гидролиза цианата. [c.451]

Третий тип питания — голофитный присущ очень немногим простейшим, в клетках которых есть хлорофилл. Автотрофное питание этих протозоа полностью соответствует автотрофному питанию зеленых растений. Они усваивают углекислоту посредством своего хлорофилла либо живут в симбиозе с зеленой одноклеточной водорослью, которая посредством фотосинтеза снабжает органическими соединениями простейших симбионтов. [c.80]

Мережко А. И. 1968. Об источниках углерода при автотрофном питании синезеленых водорослей. — Сб. Цветение воды . Киев, изд-во Наукова думка . [c.205]

Вот что пишет Опарин по этому поводу Подавляющее большинство населяющих теперь нашу планету биологических видов вообще может существовать только при наличии готовых органических веществ. Сюда относятся все как высшие, так и низшие животные, в том числе и большинство бактерий и все виды грибов. Уже один этот факт является чрезвычайно показательным. На самом деле, вряд ли можно в настоящее время представить себе эволюцию всех этих разнообразных живых существ... как полную потерю свойственной им когда-то способности к автотрофному питанию. Мы не находим здесь тех специфических ферментных комплексов и сочетаний реакций, которые характерны для автотрофов, и, наоборот, в основе обмена этих последних лйжат те же внутренние химические механизмы, что и у всех других организмов, способных существовать только за счет питания органическими веществами. Именно это позволяет автотрофам так легко возвращаться при известных условиях вновь к органическому питанию [c.194]

Широко распространено мнение, что выход семян, клубней и других органов растений пз состояния покоя обусловливается воздухо- и водопроницаемостью поверхностных тканей и након-ленпем достаточного количества легкоусвояемых питательных веществ (сахаров, свободных аминокислот, амидов и др.). Между тем, например, в клубнях картофеля таких веществ всегда достаточно, чтобы обеспечить переход ростков на автотрофное питание. Однако пока клубни находятся в состоянии покоя, эти вещества не могут быть использованы точками роста на построение новых органов и тканей. [c.181]

Столь высокая скорость обновления белка в высших растениях, по-видимому, связана с автотрофным типом питания, определяющим высокую интенсивность обмена веществ в раститедь-ной клетке. По мере старения растений интенсивность обновления белка падает. Такое же явление наблюдается и при неблагоприятных условиях роста растений, например при недостатке элементов питания, при неудовлетворительном водном режиме, при избыточной кислотности среды и т. п. [c.228]

На протяжении примерно первых двух миллиардов лет органической эволюции было сделано несколько крупных шагов вперед в отнощении питания и структурной организации эти щаги имели важное значение для последующей эволюции многоклеточных организмов. Такими шагами явились автотрофное питание, в частности фотосинтез аэробное дыхание эукариотическая клеточная организация половое размножение. Точно указать на шкале, изображенной на рис, 25.1, момент возникновения этих свойств мы не можем по всей вероятности, они появились где-то между 3,5 и 1,3 млрд. лет до настоящего времени и в той последовательности, в какой они здесь перечислены. [c.240]

Насекомоядные, или плотоядные, растения представляют собой зеленые растения, специально адаптированные для ловли и переваривания не-больпшх животных, в частности насекомьк. Таким образом они дополняют свое нормальное автотрофное питание (фотосинтез) одной из форм гетеротрофного питания. Обьршо такие растения обитают в обедненньк азотом местах, а животных используют как дополнительный источник азота. Привлекая насекомых окраской, запахом или сладкими вьщелениями, растения ловят их тем или иным способом, а затем высвобождают в ловушку ферменты, которые переваривают пойманную жертву. Образующиеся в результате такого внеклеточного пищеварения продукты, в основном аминокислоты, всасываются и усваиваются. [c.284]

Другая подлежащая рассмотрению проблема — природа координации в эволюции протометаболизма. Вполне вероятно, что для наиболее примитивных форм метаболизма было характерно гетеротрофное питание 181. Ранее уже отмечалось, что химическая эволюция в изобилии обеспечивала самые ранние протобиологи-ческие системы готовой пищей . Одно из подтверждений того, что примитивный метаболизм был именно гетеротрофным, заключается в следующем многие современные автотрофные организмы способны к гетеротрофному питанию, если их вынуждают к этому обстоятельства, однако противоположный переход никогда не наблюдается. В свое время должен был наступить момент, когда наиболее легко усваиваемые питательные вещества ( 4) оказались полностью израсходованными тогда те эобионты (примитивные прототипы живых клеток), которые были способны производить А из других доступных соединений (В), получили преимущество [281. Когда снизилось в свою очередь количество вторичных питательных веществ В), возникла необходимость в образовании А и В из С и т. д. Приобретение соответствующих катализаторов, ускоряющих эти реакции, определяло степень усложнения этого процесса. Хотя эта модель в той форме, в какой она была первоначально предложена [281, оперирует достаточно сложными фер- [c.269]

Водоросли, цианобактерии и водные растения (макрофиты) - основные продуценты, занимарощие низший трофический уровень в биоценозе водоема. Поглоидая минеральные компоненты и усваивая СО2, они осуществляют первичный синтез органических веществ и служат пищей для других организмов, не сгюсобных к автотрофному питанию. Образующиеся органические вещества обеспечивают питанием следующий трофический уровень, представленный гетеротрофными бактериями. Некоторые микроводоросли с так называемым миксотрофным типом питания также участвуют в трансформации РОВ. [c.104]

Среди бактерий в очистных сооружениях сосуществуют гетеротрофы и автотрофы, причем перимущественное развитие та или иная группа получает в зависимости от условий работы системы. Эти две группы бактерий различаются по своему отношению к источнику углеродного питания. Гетеротрофы используют в качестве источника углерода готовые органические вещества и перерабатывают их для получения энергии и биосинтеза клетки. Автотрофные организмы потребляют для синтеза клетки неорганический углерод, а энергшо получают за счет фотосинтеза, используя энергию света, либо хемосинтеза путем окисления некоторых неорганических соединений (например, аммиака, нитритов, солей двухвалентного железа, сероводорода, элементарной серы и Др.). [c.100]

chem21.info

По способу питания бактерии могут быть автотрофами и гетеротрофами

Каждый живой организм, даже одноклеточный, которым является бактерия, нуждается в питательных веществах. Царство микробов огромно, его представителей отличают между собой по многим признакам. В частности, по способу питания бактерии делятся на автотрофные и гетеротрофные организмы.

Микроорганизмы автотрофного и гетеротрофного способов питания – два огромных звена в круговороте веществ на Земле. Первые создают начальные органические элементы для жизнеобеспечения следующего яруса живых организмов.

Вторые формируют биомассу для питания животных и растений, сопровождают их в течение жизни, затем уничтожают мертвые тела вплоть до неорганических веществ, создавая пищу для автотрофов. Цикл начинается снова.

Принципиальные отличия питания двух групп микробов

Разделение бактерий на две группы стало возможным после изучения их обменных процессов. Оказалось, что одни обладают большей самостоятельностью, чем другие.

- Автотрофам свойственно питание неорганическими веществами простейшей структуры (водород, азот, углерод и другие). Из них бактерия самостоятельно создает сложные органические конструкции для жизнедеятельности.

- Гетеротрофы нуждаются в готовых органических элементах для своего питания.

Оба вида организмов могут поглощать необходимые им вещества только в виде растворов, поэтому важнейший элемент бактериального питания – вода. Еще она является поставщиком кислорода и водорода для реакций окисления/восстановления.

Автотрофные микроорганизмы

По способам питания автотрофные бактерии относятся к двум подгруппам в зависимости от своего энергообеспечения:

- фотосинтезирующие бациллы, использующие для обменных процессов энергию светового излучения;

- хемосинтезирующие организмы, которые для достижения этих целей прибегают к окислительно-восстановительным реакциям.

Автотрофы относятся преимущественно к почвенным микроорганизмам. Они обогащают почву органикой, что делает ее более плодородной. Активно «трудятся» в приземном слое, превращая опавшую листву, пожухлую траву в питательный гумус.

Фактически автотрофы создают органические вещества, которые используются в питании гетеротрофными организмами. А неорганические остатки колоний автотрофных железобактерий через тысячи лет могут стать месторождениями одноименных руд.

Человеческий организм для бактерий данного типа питания не представляет интереса в качестве среды обитания. Тела людей состоят из сложных органических соединений. Для автотрофных микробов они «несъедобны». По-другому относятся к человеческому организму как питательной среде бациллы гетеротрофного способа питания.

Гетеротрофные бактерии

Эти представители микромира существуют за счет других живых организмов, употребляя в пищу составляющие их органические вещества. Есть три исхода «встречи» бактерии-гетеротрофа и хозяина:

- микроб убивает животное или растение;

- иммунная защита хозяина уничтожает бациллу;

- возникает неактивное бактерионосительство или взаимовыгодное сосуществование.

Один и тот же микроорганизм в разных условиях может быть участником любой из трех ситуаций. Первоначальное его попадание в сильный молодой организм закончится смертью микроба или бактерионосительством. Как только организм хозяина ослабеет, бацилла активируется и убьет его.

По признакам взаимоотношений бактерий-гетеротрофов с живыми организмами их условно относят к трем большим группам.

- Патогенные микробы, которые, паразитируя в организме жертвы, вызывают у нее инфекционные заболевания.

- Сапрофитная флора – тихий паразит. Эти микробы могут жить в организме хозяина, не причиняя ему неприятностей. Они питаются омертвевшими клетками, остатками веществ, которые прошли через систему пищеварения хозяина.

- Симбиотические микроорганизмы взамен потребляемых ресурсов организма хозяина вырабатывают для него полезные вещества. Например, клубеньковые бактерии растений или витаминопродуцирующие микроорганизмы кишечника человека. Иногда эта взаимозависимость настолько сильна, что в случае гибели микрофлоры умирает ее бывший носитель.

Значение бактерий разного способа питания для природы и человека

Автотрофные бактерии имеют узкую «специализацию», но от этого их значение для природы не становится меньше, чем гетеротрофов. Автотрофы создают основу для всего органического многообразия на нашей планете. Многие из них становятся «создателями» минеральных месторождений.

У гетеротрофных микробов функций больше.

- Естественный отбор, который они осуществляют, уничтожая слабые, больные и старые организмы.

- Помощь в жизнеобеспечении (клубеньковые бактерии у растений, вырабатывающие витамины – у животных).

- Санитарная роль состоит в гнилостном разложении останков живых существ.

Роль бактерий-гетеротрофов в естественном отборе ясна и прозрачна. Природа стремится к совершенству, поэтому слабые организмы уничтожаются, давая место для появления более сильных особей. Устраняются и генетически несовершенные субъекты, возникающие в процессе эволюции.

Оставшимся оказывается помощь для их развития. Показательны два примера из растительной и животной жизни.

- Клубеньковые бактерии служат обогащению почвы азотом из воздуха. Они имеют специальные элементы (мезосомы), которые фиксируют азот из окружающей среды. Живут клубеньковые бактерии в корнях растений семейства бобовых.

Попадают они туда через микротрещины, потом выделяют вещества, которые стимулируют размножение клеток корня. На нем возникают клубеньковые утолщения. В них клубеньковые бактерии накапливают азот для обмена с растением на углеводы.

Этот феномен синергизма клубеньковых растений и микроорганизмов люди используют в сельском хозяйстве. Бедные азотом почвы засеивают бобовыми растениями, клубеньковые бактерии которых обогащают их азотом.

По осени их запахивают в землю. Так необходимый азот попадает из погибших растений и клубеньковых микроорганизмов в почву для последующего употребления другими культурами, которыми засеют это поле.

- Кишечник животных изнутри выстлан гетеротрофными бактериями, которые вырабатывают витамины группы B и K. Таким образом, недостаток их в пище животных и человека восполняют бактерии-симбионты гетеротрофного способа питания.

Помимо этого, гетеротрофы используются для квашения овощей, бродильных процессов. Одним из таких является молочнокислое брожение. В результате получается большое разнообразие молочнокислых продуктов, необходимых для питания человека.

Многие люди имеют аллергию на цельное молоко домашних животных. Употребление молочнокислых продуктов такой реакции не вызывает, потому что белок в них денатурирован. А он ответственен за развитие аллергических реакций.

Заключительная роль гетеротрофов в жизни каждого существа – гнилостное разложение его органических остатков. Процессы гниения необходимы природе так же, как и возникновение жизни. Микроорганизмы, осуществляющие гнилостные разрушения органики, в этот период очень опасны.

Во время гниения даже сапрофиты и симбионты могут переродиться в хищников. Гнилостные массы имеют в своем составе высокие концентрации высокопатогенных микроорганизмов. Но без такой «грязной» работы бактерий немыслимо продолжение жизни.

probakterii.ru

способы, по типу автотрофы или гетеротрофы

0

163

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Питание грибов гетеротрофное. Это сложный процесс, который соединяет в себе механизмы, свойственные животным и растениям. Он является уникальным, эти организмы представляют отдельное царство со своими особенностями. Одни виды получают все необходимое из мертвого субстрата, другие паразитируют на живых существах.

Особенности питания грибов

Способы питания

В природе существует 2 основных способа питания – гетеротрофное и автотрофное. В чем их отличие? Гетеротрофами являются все животные, многие бактерии и грибы. Эти организмы не способны синтезировать органические вещества из неорганических. Они должны получать нужные соединения из внешней среды.

Автотрофы – растения и часть бактерий. В их клетках есть особенные пластиды – хлоропласты. В них содержится вещество хлорофилл зеленого цвета. Оно катализирует реакцию, после которой углекислый газ, азот и вода, под воздействием световой энергии, способны превращаться в сложные органические соединения.

Таким образом, растения сами обеспечивают себя строительным и энергетическим материалом, за счет которого они растут. Из внешней среды они получают лишь воду, кислород и минералы.

Грибы называют гетеротрофами, они не способны самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических. В этом они схожи с животными. Второй момент, который сближает это царство с фауной — способность выделять ферменты для расщепления сложных соединений. Только у животных этот процесс проходит внутри тела, а у грибов – во внешней среде.

С царством растений эти организмы тоже имеют кое-что общее. Их сближает способ поглощения питательных веществ. Он проходит путем впитывания из субстрата через клеточную стенку. У высших представителей царства это происходит через особый орган – мицелий. Но хлорофилла у них нет, а значит реакция фотосинтеза невозможна.

Способ питания

Для нормального функционирования любого живого организма необходимы протеины, углеводы и жиры. Протеины синтезируются в клетках из аминокислот, поступающих у гетеротрофов из внешней среды. Жиры входят в состав клеточных стенок, становятся энергетическим резервом при дефиците углеводов. Сложные углеводы получают из глюкозы, они являются энергетическим материалом. У растений из простых углеводов синтезируются сложные – крахмал и клетчатка. У животных они превращаются в гликоген, здесь у грибов полное сходство с фауной, в их организме также присутствует гликоген.

Чтобы получить все эти вещества из внешней среды, они должны разложить более сложные соединения до простых. Ведь в клетку не попадают ни пептиды, ни крахмал, ни клетчатка. Для этого организмы выделяют во внешнюю среду ферменты. Некоторые представители царства, например, дрожжи, ферментов не имеют. Поэтому они живут на специфическом субстрате из простых углеводов, который проникает через клеточные стенки.

Сложные многоклеточные высшие грибы синтезируют ферменты в мицелии, некоторые виды и в плодовых телах. Каждая разновидность имеет свои особенности. Одни вырабатывают ферменты, способные растворять большое количество веществ. Другие имеют лишь специфические, например, расщепляющие только кератин. От этого зависит, на какой среде они будут расти.

Тело многоклеточных разновидностей состоит из особых нитей – гифов. Именно через их клетки всасываются питательные вещества. Здесь же происходит синтез протеинов, превращение глюкозы в гликоген, простых липидов в сложные жиры. Гифы закрепляются на субстрате. В зависимости от того, какую среду и способ питания выбирают грибы, их разделяют на:

- Сапрофиты или сапротрофы;

- Паразиты;

- Симбиотики.

Большинство представителей царства относятся к типу сапрофиты. Но существуют тысячи паразитирующих видов. Некоторые выбрали особый способ взаимодействия с другими организмами – взаимовыгодный симбиоз. Такие грибы не питаются только за счет другого организма, а помогают ему получать из внешней среды химические элементы. Это их главное отличие от паразитов.

Грибы сапрофиты

Плесневые грибы селятся на любой поверхности

Способы питания грибов сапрофитов классические. По мнению многих ученых он является первичным по отношению к любому другому типу, характерен для большинства представителей этого царства. Такие организмы поселяются на определенном мертвом субстрате – почве, пнях деревьев, полуразложившихся плодах, продуктах, трупах животных. Гифы пронизывают этот субстрат, начинают выделять ферменты и впитывать питательные вещества.

Сапротрофы играют важную роль в природе. Питаются грибы мертвыми организмами и разлагают их. Так высвобождаются зольные элементы, доступные для поглощения растениями. Из простых минералов автотрофы синтезируют сложную органику, которая необходима гетеротрофам для поддержания жизненного цикла всего живого.

Большинство сапрофитов живет в грунте. Они бывают микроскопическими и макроскопическими. В группе макроскопических сапрофитов самые распространенные шляпочные и плесневые. Шляпочные виды каждый знает, они растут в лесах и на лугах, бывают съедобными и несъедобными. Живут на старой древесине, берут участие в разложении опавшей хвои и листьев. Питаются продуктами распада органических веществ.

Плесневые разновидности поселяются на любой среде, включая домашние продукты. Это также мертвая материя, которая становится их питательным субстратом. Это одна из самых многочисленных групп, которая заселяет все уголки планеты. Грибы плесневые питаются, разлагая грубую органику до более простой, затем к процессу подключаются бактерии.

Грибы паразиты

Паразитический образ жизни и питания грибов является вторичным, но довольно распространенным. В процессе эволюции некоторые виды выбрали среду, на которой у них было меньше конкурентов. Они обитают на живых организмах, питаются грибы продуктами их жизнедеятельности. Некоторые убивают часть ткани с помощью ферментов, потом используют образовавшиеся полуразложившиеся вещества.

Все разновидности этой группы условно подразделяются на:

- Вредителей растений (спорынья, фитофтора, серая гниль)

- Вредителей беспозвоночных животных (паразитируют на муравьях, пчелах, ракообразных)

- Вредителей позвоночных (паразитируют на амфибиях, рептилиях, птицах, млекопитающих)

- Паразитов человека (чаще всего это дрожжи рода Кандида)

Многие паразиты обладают строгой специфичностью, поражают только один вид растений или животных. К этому типу относятся и такие, которые имеют более широкий круг хозяев. Если грибок не живет вне чужого организма и это его единственный способ питания, то называется облигатным паразитом. Для него характерно простое строение, часто это одноклеточные существа. Например, распространенные возбудитель молочницы Кандида, является одноклеточным дрожжевым грибком.

Есть сапрофиты, которые в определенные моменты способны переходить на паразитический образ жизни и становится своеобразными хищниками. Они относятся к факультативному типу, поражают ослабленных животных и растения. Например, обычная плесень заселяет еще живые листья во влажной среде. Аспергиллез, опасное Грибковое заболевание человека, развивается только у людей с ослабленным иммунитетом. Хотя эти грибы широко распространены в природе и даже живут в человеческом теле.

Существует еще один способ неполного паразитирования. Грибы питаются органическими веществами и живут в организме, не причиняя ему вреда. Когда растение или животное умирает, грибки начинают размножаться, питаясь наркотизированными тканями. Это естественный механизм, помогающий быстрее разлагать трупы живых организмов.

Симбиоз

Такой способ взаимодействия довольно распространен в природе, хотя и специфичен. Два несовершенных организма используют особенности друг друга и взаимно приносят пользу. Шляпочные виды часто вступают в симбиоз с деревьями в лесу. Их грибница окутывает корни растения, проникает в клетки. Площадь ее достигает 1-6 км² и даже больше.

Через гифы проходит всасывание минеральных веществ и делятся ими с деревом. Таким образом к нему поступает почти вся таблица Менделеева Всасывающая поверхность корней увеличивается, что стимулирует рост дуба, березы, осины или другого вида. Некоторые деревья даже не могут существовать без своих помощников, ворсинки их корней атрофируются.

Гриб получает от дерева органические вещества в больших дозах, которое оно синтезирует на свету путём фотосинтеза. Часто эти соединения поступают в мицелий уже в простом, доступном для клеток виде. В результате таких нормализированных отношений у видов больше шансов выжить в естественной конкуренции.

Полезные видео

питание грибов

Питание грибов

Питание бактерий и грибов.Биология 6 класс

Лишайники

Симбиоз грибов и водорослей породил особый вид организмов – лишайники, которые относятся одновременно к двум царствам. Их иногда ошибочно называют грибами автотрофами. Но в составе лишайников гриб продолжает питаться гетеротрофным способом.

За компонент фотосинтеза в этом тандеме отвечают водоросли, которые получают от своего «напарника» минеральные вещества. Грибные гифы прикрепляются к субстрату (почве, коре дерева) и впитывают оттуда воду, зольные элементы, передают их водорослям. Те вырабатывают органику из углерода, водорода и азота, которую потом используют грибы.

Заключение

Питание любого гриба – это сложный процесс, который является частью круговорота химических веществ в природе. В этой цепочке не бывает лишних участков. Даже паразиты играют свою роль, они очищают среду от ослабленных организмов и ускоряют их разложение после смерти. Растут грибы почти во всех уголках планеты, на любых средах, являются одними из самых распространенных организмов.

fermoved.ru

Типы питания организмов: автотрофный и гетеротрофный

2014-05-29Сравнивая процессы жизнедеятельности растений и животных, школьники уже обратили внимание на то, что эти организмы по — разному питаются. Надо расширить их представление о типах питания живых организмов и подробнее обсудить различия автотрофного и гетеротрофного питания.Автотрофные организмы могут сами для себя синтезировать органические вещества, используя или энергию солнца (фототрофы), или энергию неорганических соединений (хемотрофы). О хемотрофы в курсе биологии для 8 класса речь не идет. Но в понятиях автотрофы и фототрофы школьники могут путаться. Поскольку оба термина включены в школьный курс, то следует объяснить, что понятие автотрофы шире, чем фототрофы. Первое означает, что организм сам синтезирует себе органические вещества (авто — сам), а фототрофами называют те организмы, которые используют для этого синтеза солнечный свет (фото — свет). Гетеротрофы не могут сами синтезировать органику. Они забирают ее у других организмов (это могут быть и фототрофы, и другие гетеротрофы).

Понятие гетеротрофность лучше подать в противопоставлении этого способа питания фототрофные, опираясь на знания школьников об особенностях жизнедеятельности растений. Необходимо обратить внимание на то, что гетеротрофы зависят от тех организмов, которые поставляют им органику, то есть пищу, поэтому гетеротрофы являются консументами (потребителями) и могут существовать только при наличии продуцентов (автотрофов).Следует отметить, что гетеротрофно питаются животные, грибы, насекомоядные растения и большинство бактерий.

Существует два типа гетеротрофного питания:

— Голозойным. При этом типе питания благодаря сложному комплексу пищеварительных ферментов организм может употреблять в пищу сложные, зачастую твердые, органические соединения.— Сапротрофных. При этом типе питания организм питается растворами простых органических веществ. Иногда организм выделяет ферменты непосредственно на субстрат, а затем всасывает питательные вещества, образовавшиеся. Уничтожая мертвые растения и животных, сапротрофы играют важную роль в круговороте веществ.

Кроме того, животные, которые питаются голозойным, делятся на микрофагов, поглощающие пищу мелкими частицами, и макрофагов, поглощающих пищу большими кусками.По образу жизни гетеротрофов можно разделить на такие группы, как свободноживущие (среди них могут быть хищные, травоядные, плотоядные и т.п.), симбиотические и паразитические. Можно обратить внимание на самые распространенные способы захвата пищи животными: с помощью псевдоподий (амебы), с помощью ресничек (инфузории), с помощью щупалец (каракатицы), зишкрябування (садовый улитка), заглатывание, всасывания.

категория: Биологияmoykonspekt.ru