Морфология растений Морфология — изучает. Изучает морфология растений

Морфология растений Морфология — изучает

Морфология растений

Морфология растений

• Морфология - изучает закономерности внешнего строения растений, развитие и взаимоотношения органов растений, различные их видоизменения в связи с выполняемыми функциями и условиями среды, а также особенности семенного размножения и возобновления растений, роста и продолжительности жизни.

• Морфология - изучает закономерности внешнего строения растений, развитие и взаимоотношения органов растений, различные их видоизменения в связи с выполняемыми функциями и условиями среды, а также особенности семенного размножения и возобновления растений, роста и продолжительности жизни.

• Орган – часть растения определенного строения , выполняющая те или иные функции. • Строение и функции соответствуют условиям среды.

• Орган – часть растения определенного строения , выполняющая те или иные функции. • Строение и функции соответствуют условиям среды.

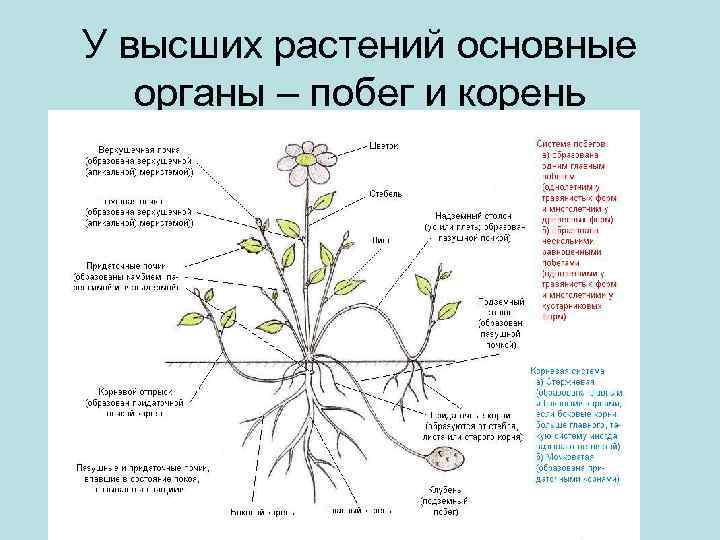

У высших растений основные органы – побег и корень

У высших растений основные органы – побег и корень

• Видоизменения основных органов метаморфоза.

• Видоизменения основных органов метаморфоза.

• 2. Генеративные (репродуктивные) – органы, выполняющие функции связанные с половым размножением растений (цветок, плод, семя).

• 2. Генеративные (репродуктивные) – органы, выполняющие функции связанные с половым размножением растений (цветок, плод, семя).

Онтогенез – этапы развития растений. • 1. Эмбриональный – начинается на материнском растении с образования зиготы, из которой образуется зародыш семени. Гетеротрофное питание. • 2. Ювенильный - начинается с прорастания семени, растения закрепляется на месте, появляется осевой облиственный побег. Переход к автотрофному питанию.

Онтогенез – этапы развития растений. • 1. Эмбриональный – начинается на материнском растении с образования зиготы, из которой образуется зародыш семени. Гетеротрофное питание. • 2. Ювенильный - начинается с прорастания семени, растения закрепляется на месте, появляется осевой облиственный побег. Переход к автотрофному питанию.

• 3. Виргинальный - образование типичных для взрослого растений листьев, идет сильный рост вегетативных органов. • 4. Генеративный – растений способны к образованию генеративных органов.

• 3. Виргинальный - образование типичных для взрослого растений листьев, идет сильный рост вегетативных органов. • 4. Генеративный – растений способны к образованию генеративных органов.

• 5. Синильный (старания) – ослабление роста и замедление генеративных процессов, завершается гибелью растения.

• 5. Синильный (старания) – ослабление роста и замедление генеративных процессов, завершается гибелью растения.

present5.com

Раздел 1. Морфология растений — МегаЛекции

Тема 1.1 Общие положения морфологии растений

Студент должен

иметь представление:

– о целях и задачах морфологии растений, ее значении для лесоводства;

знать:

– основные органы растений, вегетативные и генеративные органы.

Цели и задачи морфологии растений, ее значение для лесоводства. Основные органы растений. Метаморфозы органов. Вегетативные и генеративные органы.

Тема 1.2. Основные вегетативные органы растений

Студент должен

знать:

– строение и функции стебля, корня, листа, их метаморфозы;

– жизненные формы растений;

уметь распознавать:

– части и типы побегов, почкорасположение, типы ветвления;

– типы корневых систем;

– части листа, характер жилкования, формы листовых пластинок и сложение листьев;

– метаморфозы основных органов растений.

Стебель, его строение и функции. Побеги и его части. Почки, почкорасположение. Ветвление побегов. Метаморфозы побега, стебля.

Корень, его строение в связи с выполняемыми функциями. Зоны корня. Типы корневых систем. Метаморфозы корня. Микориза и клубеньки на корнях, их значение.

Лист, его функции и особенности строения. Типы жилкования. Формы листовой пластинки, вершины, основания, края листа и рассеченность листовой пластинки. Простые и сложные листья. Метаморфозы листа.

Жизненные формы растений.

Литература

(1), с. 11-44; (2), с. 62-120.

Методические указания

Морфология растений изучает внешнее строение органов растений, взаимосвязь органов и их видоизменения. У низших организмов тело не расчленено на органы , а представлено слоевищем, ризоидами (выполняющими функцию корней). Органы появились впервые у высших растений в результате эволюции. Различают три основных органа - стебель, корень и лист, каждый из них выполняет две главные функции. Все остальные органы появились из основных в результате их видоизменения (метаморфоз). По функциям поддержания жизни конкретного растения и её воспроизведения выделяют вегетативные и генеративные (репродуктивные) органы.

В теме «Основные вегетативные органы растений» изучаются вопросы морфологического строения стебля (побега), корня, листа и их видоизменения.

Хорошо запомнить внешнее строение можно только при использовании живых растений гербарных экземпляров и при чётком представлении их функций и особенностей. По морфологии стебля следует особое внимание обратить на пневую и корневую поросль, образованную спящими и придаточными почками, т.к. именно эти почки способны восстанавливать поврежденные или срубленные части дерева. Разобравшись в типах ветвления, Вы будете представлять особенности строения и формирования надземной части растения.

Для изучения типов корней и корневых систем следует брать проростки фасоли и ржи. Изменяя условия, можно регулировать формирование корневых систем у этих растений, что может иметь практическое значение. При обрезке главного корня у фасоли развивается более разветвленная корневая система из боковых корней. Этот приём используют при выращивании посадочного материала в питомниках, выкопанный сеянец имеет хорошо развитую не поврежденную корневую систему и отлично приживается на лесокультурной площади.

Знания особенностей корневых систем различных деревьев и кустарников помогают лесоводам создавать смешанные насаждения.

Следует обратить внимание на микоризу и клубеньки на корнях растений семейства бобовых. С помощью грибов питается большая часть лесных растений, а венерин башмачок (занесённый в Красную книгу) вообще не может жить без симбиоза с грибами. Клубеньковые бактерии на корнях бобовых связывают азот из воздуха и улучшают питание растения-хозяина. Эту особенность используют при выращивании ценных пород на бедных почвах.

Внешнее строение листа необходимо изучить, чтобы производить морфологический анализ для определения травянистых и древесных растений.

Специалист лесного хозяйства должен хорошо усвоить различия между жизненными формами, как деревья, кустарники, кустарнички. Полукустарники, лианы и травы (одно-, двух- и многолетние).

Без знания внешнего строения органов невозможно изучить другие разделы ботаники, специальные дисциплины, а в практической деятельности на производстве правильно определить растения. Поэтому морфология растений является одним из важнейших разделов ботаники для подготовки специалистов лесной отрасли.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие вопросы изучает морфология растений и каково её значение для работников лесного хозяйства?

2. какие органы растений называются основными?

3. Какие функции выполняет корень и каковы особенности его морфологического строения? Какие типы корневых систем вы знаете?

4. Что такое микориза и какое значение она имеет для растений?

5. Какие функции выполняет побег?

6. Какие типы ветвления побегов вы знаете?

7. Что такое почка? Какое значение имеют спящие и придаточные почки?

8. Каковы функции и особенности морфологического строения листа?

9. Какие существуют типы жилкования листьев?

10. Назовите типы рассеченности листовой пластинки.

11. Что такое метаморфоз органов?

12. Перечислите метаморфозы стебля, корня и листа.

13. Какие жизненные формы бывают у растений?

Практическое занятие №1, №2

Изучение строения удлиненного и укороченного побегов, видов почек и почкорасположения; типов ветвления; метаморфозов побегов.

Изучение строения листа, типов жилкования, форм листовых пластинок, вершины, основания, края и рассеченности листьев, сложения и метаморфозов листьев. Изучение зон корня, типов корневых систем и метаморфозов корня.

megalektsii.ru

лекции по анатомии и морфологии растений

клетки), палинология (наука о строении ископаемых и современных спор

ипыльцы), стоматография (наука о строении устьичных комплексов) и ряд других наук с узкими предметами исследования.

Как каждая научная дисциплина морфология растений имеет свои проблемы, свои задачи и свои методы исследования.

Основные задачи морфологии сводятся к решению трех основных проблем, к изучению:

1)особенностей формирования органов растений (формообразовательного процесса) в ходе эволюции;

2)особенностей формирования органов растений в ходе онтогенеза.

3)топографических закономерностей, отражающих взаимное расположение вновь появляющихся органов.

Вконечном счете эти проблемы направлены на изучение единого формообразовательного процесса у растений.

Основными методами морфологии растений являются наблюдение, описание и сравнение. Эти методы видоизменяются, усложняются в зависимости от задач, которые ставит перед собой исследователь, объекта изучения, а также уровня развития технических средств исследования.

Как каждая наука, морфология растений имеет свою историю. История развития морфологии, как и ботаники вообще, начинается с работ Теофраста. В «Естественной истории растений» Теофраст назвал около 500 видов растений, разделив их на деревья, кустарники, полукустарники

итравы, т. е. впервые дал представление о жизненных формах. Теофраст правильно расчленяет тело на вегетативные органы – корень, стебель, лист. Он дает описание листьев у целого ряда растений. Он впервые ввел

вупотребление термины плод, околоплодник, сердцевина, сообщил некоторые данные о размножении растений, описал прорастание семян многих растений, дал представление о половых различиях у финиковой пальмы и т. д.

Первые робкие шаги молодой развивающейся отрасли ботаники – морфологии – совпадают с эпохой Возрождения. Наиболее заметное влияние на ее развитие в этот период оказал итальянский врач, ботаник и философ Андреа Цезальпини (1519–1603).В его трудах морфологическая терминология разработана лучше, чем в травниках. Он впервые разрабатывает вопрос о гомологичных органах и рассматривает в качестве гомологов семядоли и настоящие листья растений.

Значительную роль в развитии морфологии растений и разработке морфологической терминологии сыграл немецкий натуралист и философ

studfiles.net

1.1 Понятие, сущность, цели, задачи, основные принципы морфологии растений. Методика изучения ампельных растений на уроках биологии

Похожие главы из других работ:

Болонская система по оценке студентов

Сущность болонского процесса, его цели и задачи

Объединение высшей школы в европейских странах стало актуальным еще в середине ХХ столетия, в связи с тем, что оно стало неконкурентоспособным по сравнению с американским...

Гражданское воспитание школьников

3 Основные цели и задачи гражданского воспитания в школе

Гражданское воспитание школьников направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности...

Игротехника как метод обучения английскому языку на начальном этапе

Понятие, цели, принципы игротехники

Многими психологами подчеркивались и выделялись два феномена игры: фантазии и поглощенность вымыслом. В игре как бы смешаны все возможные формы поведения в единый клубок, и именно поэтому игровые действия носят незавершенный характер...

Использование средств искусства для развития и коррекции эмоциональной и познавательной сферы у дошкольников с нарушениями развития

1.3 Основные цели и задачи артпедагогики и арттерапии

В настоящее время в практике специального образования широко используются такие термины, как «арттерапия» и «артпедагогика»...

Ключевые особенности Федерального государственного образовательного стандарта

Глава ЙЙ. Цели, задачи, принципы и требования ФГОС ДО

2...

Методика написания дипломной работы по маркетингу

1.1 Основные цели и задачи настоящего пособия

Сегодня существует не так много специальностей высшего образования, по которым не выполняются дипломные работы или проекты. Всегда считалось...

Методические особенности преподавания экономических дисциплин у школьников младших классов

1.2 Основные цели, задачи и принципы экономического образования младших школьников

Опыт работы показывает, что экономическое образование в раннем возрасте помогает детям развить экономическое мышление, освоить понятийный аппарат, столь необходимый для ориентации в современном рыночном мире...

Моделирование как средство развития экологических знаний

1.1 Сущность, цели и задачи метода моделирования

Основным из наиболее перспективных методов реализации экологического развития является моделирование, поскольку образное мышление отличается предметной и наглядной конкретностью. Как подчеркивает известный педагог А.И. Иванова [11]...

Организация и содержание работы дошкольных групп СОШ № 1 по поликультурному образованию дошкольников

1.1. Сущность поликультурного образования. Его цели и задачи

Для понимания сущности поликультурного образования особое значение имеют идеи В. Оконя о человеке как уникальном мире культуры, вступающем во взаимодействие с другими личностями -- культурами...

Педагогические идеи Иоганна Фридриха Гербарта

3. Сущность воспитания, его цели и задачи

Гербарт постоянно подчеркивал, что педагогическая работа проводится успешнее, если ей предшествует овладение педагогической теорией. Он говорил, что педагогу нужны широкие философские взгляды...

Проблемы формирования системы непрерывного образования

1.2 Основные принципы и цели непрерывного образования

Непрерывное образование предполагает многообразие и гибкость применяемых видов обучения, его гуманизацию, демократизацию и индивидуализацию. Важная особенность непрерывного образования - его устремленность в будущее...

Психолого-педагогические условия экономического воспитания младших школьников

2.1 Основные цели, задачи и принципы экономического воспитания младших школьников

Очевидно, что экономическое воспитание младших школьников помогает детям развить экономическое мышление, освоить понятийный аппарат, столь необходимый для ориентации в современном рыночном мире...

Роль психологических аспектов педагогического процесса в формировании будущего специалиста

1. Сущность, цели и задачи педагогического процесса в ВУЗе

Высшее образование является фундаментом человеческого развития и прогресса общества. Оно также выступает гарантом индивидуального развития, составляет интеллектуальный, духовный и производственный потенциал общества. Развитие государства...

Тенденции развития гражданского воспитания в современных общеобразовательных учреждениях

3.1 Основные цели и задачи гражданского воспитания в школе

Гражданское воспитание школьников направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности...

Труд как средство эстетического воспитания

1.2 Сущность эстетического воспитания, его содержание, цели и задачи

Как и любая деятельность - эстетическое воспитание имеет свою цель. Следует различать ближайшую и конечную цели...

ped.bobrodobro.ru

Морфология растений

МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙОбщие понятия. Растения по внешнему виду очень разнообразны, так как их стебли, листья, корни, цветки и другие органы имеют различную форму, величину и окраску. Морфология является наукой, изучающей внешнее строение растений и разнообразие форм их органов Вначале морфология занималась только описанием форм органов растений и установлением их названий. Современная морфология изучает закономерности формообразования органов растений, их возникновение, происхождение, зависимость формы органов от их функции и окружающей среды.

Знание морфологии необходимо для изучения систематики растений, анатомии, физиологии, для изучения специальных дисциплин (дендрологии, селекции, лесных культур, лесоводства, таксации), а также для практической работы (например, для распознавания древесных растений по внешним признакам).

Первые растения, появившиеся в далекие времена на земном шаре, долгое время жили только в водной среде. Это были очень мелкие организмы, состоявшие всего из одной клетки. Затем стали появляться и более крупные, многоклеточные организмы в виде шариков, нитей, пластинок, слабо ветвящихся вытянутых лент. Такое строение тела имеют и современные водоросли.

С началом переселения растений из воды на сушу, первоначально на сырые побережья водоемов, а затем и на более сухие места, в процессе длительной эволюции их пластинчатые тела начали расчленяться на органы, которые выполняли определенные функции. Очевидно, вначале стал формироваться стебель, поднимавший зеленые части растения к свету, затем листья, и только с переходом на еще более сухие условия местообитания у растений появились корни. Эти три органа — стебель, лист и корень, имеющиеся уже в зародыше семян, называются основными. Каждый из них выполняет определенные функции, и их строение определяется этими функциями и окружающей средой.

Дальнейшая эволюция растений под влиянием изменявшейся среды привела к тому, что основные органы начали выполнять и некоторые новые функции, под влиянием которых менялся их внешний вид. Видоизменение основных органов под влиянием новых функций называется метаморфозом (от греческого слова «метаморфозис» — превращение). Так образовались у растений различные новые органы: цветки, корневища, усики, колючки, клубни. Каждый из них является метаморфозом одного или нескольких основных органов: стебля, листа, корня. Органы, обеспечивающие жизнь отдельной особи растений (стебель, лист, корень, корневище и др.), называются вегетативными. Органы, служащие для семенного размножения, для сохранения целого вида, называются генеративными. К ним относятся цветки, семена.У прорастающего семени первым появляется корешок, затем стебель, а на нем листья. У всхода древесных растений легко различить эти три основных органа. Изучение морфологии можно начать с любого из них. В процессе эволюции первым начал формироваться стебель. Для специалистов лесного хозяйства стебель древесных растений имеет особо важное значение, поэтому с него и начнем изучение морфологии растений.

§ 1. Морфология стебля

Стебель выполняет две основные функции: образует и несет на себе листья, цветки и плоды; по нему проходит восходящий ток воды и минеральных веществ от корней к листьям и нисходящий ток органических веществ (сахаров) — от листьев к корням и другим частям растений.

Стебель растет в воздушной среде и ветвится, что обеспечивает образование большого количества листьев на нем и лучшее размещение их по отношению к свету. В процессе эволюции у этого органа выработались характерные признаки.

- Стебель обладает свойством расти вверх. При прорастании семени, появляющийся после корешка стебель всегда растет вверх, даже если проросток повернут так, чтобы стебель был опущен в землю, он изгибается и растет вверх. Это свойство стебля называется отрицательным геотропизмом (от греческих слов: гео — земля, тропоз — направление,. поворот) и объясняется отрицательной реакцией его на силу земного притяжения. Боковые ветви и стебли стелющихся растений этим свойством обладают в меньшей степени.

- Стебель растет из почки. На вершине стебля находится точка роста (конус нарастания), деление клеток которой приводит к росту стебля в длину. Точка роста, прикрытая молодыми зачатками листьев, и образует почку—зачаток побега (рис. 1).

- Стебель несет на себе листья, Когда почка трогается в рост, стебель начинает расти в длину, зачатки листьев в почке также растут, и молодой стебель покрывается листьями, образуя побег. На других органах листья не образуются.

Рис. 1. Продольный разрез почки: 1— точка роста; 2 — зачаточный стебель; 3 — бугорки; 4 — зачатки листьев

Рис. 2, Типы ветвления древесных растений:а — неопределенное; б — определенное, в — ложновильчатое: 1 — верхушечная почка; 2 — боковая почка; 3 — узел; 4 — междоузлие; 5 — листовой рубец; 6 — листовой след; 7 — кольцо листовых- рубцов; 8 — отмершая верхушечная почка; г — укороченный; д — удлиненный; 9 — цветочные и 10 — листовые почки Молодой стебель с листьями и почками называется побегом. У большинства древесных растений листья на зиму опадают, и тогда на побеге остаются только почки. В побеге различают такие части: узел, междоузлие, листовой рубец, листовой след, пазуху листа (рис. 2). Место прикрепления к стеблю листа называется узлом, часть стебля между двумя узлами — междоузлием. Лист к стеблю прикрепляется основанием черешка. После опадения листьев осенью на месте прикрепления черешка на коре остается метка, пятно, так называемый листовой рубец, на котором обычно хорошо заметны небольшие бугорки или точки, так называемые листовые следы, места разрыва жилок, проходящих из листа по черешку в стебель. Форма, размер листовых рубцов и число листовых следов характерны для каждого вида древесных растений, что помогает распознавать их в безлистном состоянии по побегам. Например, у каштана конского очень крупный листовой рубец с 5—7 листовыми следами, у ив узкий листовой рубец с 3 листовыми следами.

Угол между черешком листа и стеблем называется пазухой листа. У древесных растений в пазухе листа всегда находится почка, чаще 1 (у клена, березы, дуба), реже 2 (у ореха) или 3 сидящие рядом или одна над другой (у жимолости). Почка является зачаточным побегом. В ней точка роста стебля окружена и покрыта многочисленными сильно сближенными зачаточными листьями, у их оснований находятся маленькие бугорки, из которых на растущем побеге образуются боковые почки (рис. 1,3). Наружные, более крупные кожистые листья-чешуи прикрывают почку, защищая внутреннюю ее часть от высыхания и низких температур. Количество чешуи, их форма и окраска характерны для отдельных видов растений; например, у березы их бывает до 6, у дуба до 14, у ив 2 наружные чешуи срастаются в колпачок, закрывающий всю почку.По положению на побеге различают почки верхушечные, боковые (пазушные) и придаточные (адвентивные). Почки, находящиеся на вершине побега не в пазухе листа, называются верхушечными (рис. 2). Они хорошо заметны на побегах каштана конского, клена, дуба, ели, сосны. Почки, находящиеся в пазухе листа, называются боковыми, или пазушными (рис. 2). Они хорошо видны на однолетних побегах наших лиственных деревьев: березы, осины, липы. После опадения листьев эти почки легко можно отличить по листовому рубцу, находящемуся под боковой почкой. Верхушечные и боковые почки закладываются и формируются в процессе роста побега у древесных растений летом или осенью, а зимой побег имеет уже сформировавшиеся почки, которые называются превентивным и. При повреждении их или даже целых побегов у многих растений летом могут образовываться новые почки: на стеблях (но не в пазухах листьев)—у ивы, на корнях — у осины, на листьях — у бегонии, узумбарской фиалки. Такие вновь возникающие почки называются придаточными, или адвентивными. Благодаря им, например, восстанавливаются листья после сильного повреждения их весной гусеницами.

Почки различают и по их состоянию. Осенью, когда рост побегов прекращается, на вершине и в пазухах листьев находятся сформировавшиеся покоящиеся почки. Весной они переходят в состояние роста, становятся растущими и за счет деления и удлинения клеток их точек роста образуется годичный прирост главного и боковых побегов.

Не все покоящиеся боковые почки на побегах начинают расти в .первую же весну. На побегах древесных растений часть боковых почек не распускается, но и не отмирает. Такие почки задерживаются в росте иногда на десятки лет, не раскрываясь, и только ось их ежегодно удлиняется на столько, на сколько утолщается ствол по радиусу, поэтому они всегда остаются почти на поверхности корки или между трещинами коры. Эти почки называются спящими. При повреждении морозом или вредителями расположенной выше части побега или почек спящие почки начинают расти и образуют новые побеги. По содержанию различают почки: листовые — из которых развиваются олиственные побеги; цветочные — из которых развиваются цветки и соцветия; смешанные — образующие олиственные побеги с соцветиями. Если в каждом узле побега находится одна почка, побеги имеют очередное, или спиральное, почкорасположение (у липы, ивы), если 2 почки — одна против другой, почкорасположение называется супротивным (у сирени, клена), если 3 и больше почек — мутовчатым (у олеандра.) Боковые почки всегда растут в пазухах листьев, поэтому почко- и листорасположение у данного растения всегда одинаково.Побеги древесных растений имеют три типа ветвления: неопределенное, определенное и ложновильчатое (рис. 2). Неопределенное, или моноподиальное, ветвление встречается у тех видов, ежегодное нарастание побега которых в длину происходит за счет хорошо развитой верхушечной почки, растущей сильнее боковых. В кроне таких деревьев хорошо заметен прямой главный ствол (например, у ели, сосны).

При определенном, или симподиальном, ветвлении у древесных растений верхушечная почка рано прекращает рост, иногда даже не сформировавшись, или ежегодно за зиму отмирает (как у осины, вяза, у березы даже с кусочком стебля) и ежегодный прирост в длину происходит за счет ближайшей боковой почки. У таких растений главный ствол в верхней части кроны выражен не ярко или заметно извилистый (береза, тополь).

Если почки на побеге расположены супротивно, а верхушечная не развивается или отмирает, то побег нарастает в длину за счёт двух ближайших боковых почек одновременно, в результате образуется развилина (у сирени, жимолости). Ветвление таких побегов называется ложновильчатым, или ложнодихотомическим. Настоящее дихотомическое ветвление встречается только у споровых растений (плаунов, мхов).

Тип ветвления того или иного дерева можно определить, установив верхушечная или боковая почка находится на концах его побегов. Иногда на одном дереве побеги могут иметь два типа ветвления; например, у ясеня неопределенный и ложнодихотомический. Такое ветвление называется смешанным.

Весной почки начинают расти и их чешуи быстро опадают. На коре побега на месте прикрепления чешуи остаются многочисленные тесно сближенные в кольцо листовые рубцы в виде морщинок. По таким рубцам на побегах можно легко найти границы годичных приростов, а подсчитав их, определить возраст данного побега. Через 8—10 лет эти рубцы на коре обычно сглаживаются.

Длина годичного прироста побега у разных деревьев различная — от 2 см до 2,5 м. Это зависит от свойств того или иного вида дерева, положения побега в кроне и от окружающих условий. По длине побегов, по степени выраженности на них междоузлий различают удлиненные и укороченные побеги в пределах кроны одного дерева. Например, в кроне осины имеются крупные однолетние побеги с хорошо выраженными междоузлиями—удлиненные, а также с очень сближенными листьями, неразличимыми междоузлиями и ничтожным годичным приростом — укороченные (рис. 2,2). Они хорошо видны также у березы, рябины, и на них обычно образуются цветки и плоды.У лиственницы на укороченных побегах расположены пучками до 30 и более листьев-хвоинок и только на однолетних удлиненных побегах хвоинки растут поодиночке. У сосны вся, хвоя растет на укороченных побегах: у сосны обыкновенной по 2 хвоинки, у сосны кедровой сибирской по 5. Укороченные побеги бывают и у травянистых растений. Например, у подорожника, одуванчика, моркови, свеклы главный стебель растет в длину очень слабо, поэтому все листья, расположенные на таком укороченном стебле пучком, образуют так называемую прикорневую розетку листьев.

На поперечном срезе стебель может иметь разную форму У большинства растений он округлый, но бывает трехгранный (у осоки), четырехгранный (у мяты), мелкоребристый (у хвощей). Округлый полый стебель с утолщениями и перегородками в узлах характерен для злаков (соломина) и зонтичных (сныть). Стебель у большинства растений прямостоячий и настолько прочный, что выдерживает тяжесть большой, сильно развитой кроны. У некоторых травянистых растений стебли слабые и наряду с укороченным главным стеблем имеются тонкие стелющиеся по земле побеги (у костяники, земляники). У некоторых видов побег, поднимаясь к свету, опирается на окружающие его предметы: цепляющиеся стебли опираются при помощи усиков (у винограда, горошка), вьющиеся обвиваются вокруг опоры (у хмеля, вьюнков).

Размеры стеблей очень разнообразны: у травянистых растений — от нескольких миллиметров (у подорожника, одуванчика) до 2,5—3 м (у подсолнечника, кукурузы). У древесных растений, например у елей, сосен, ствол достигает в высоту 50 м, у дуба 40 м, у тропических быстрорастущих эвкалиптов — до 100 м и более.

Метаморфоз побега. У некоторых видов растений побег помимо основных выполняет ряд дополнительных функций: вегетативного размножения (размножение частями основных органов: стебля, корня и листа), защиты, опоры, накопления питательных веществ. Под влиянием этих функций сильно меняется внешний вид органа и возникают его метаморфозы в виде плетей, усов, корневищ, клубней и др.Плети — стелющиеся по земле побеги с длинными междоузлиями, легко образующие придаточные корни. Усы — более тонкие стелющиеся побеги с очень длинными междоузлиями (у земляники). Укореняясь в узлах, они образуют новые особи, со временем отделяющиеся от материнского растения. Так размножаются лютик ползучий, земляника, костяника (рис. 3,1), Корневище — подземный стебель, выполняющий функции размножения, перезимовывания и накопления запаса питательных веществ. Корневища растут в верхних слоях почвы и по внешнему виду больше похожи на корни (рис. 3, 2), но имеющиеся на корневищах редуцированные (слаборазвитые) листья, пазушные и верхушечная почки указывают на их стеблевое происхождение. Из лесных растений такие корневища имеют ландыши, майник, вороний глаз, из сорняков — пырей. Иногда корневища слабо растут в длину, мало ветвятся, но достигают значительной толщины (например, корневища папоротника). Запас питательных веществ, откладывающихся в отдельных участках корневища, приводит к сильному утолщению таких участков и образованию клубней с глазками-почками (например, у картофеля, рис. 3,5).

Колючки — орган защиты растений. У одних видов растений (дикая груша, крушина слабительная) в колючки превращаются только концы побегов, у других весь побег превращается в колючку — у боярышника такие колючки достигают 2— 5 см длины, у гледичии 7—10 см и ветвятся. Доказательством стеблевого происхождения этих колючек служит то, что развиваются они из пазушных почек — у основания такой колючки всегда имеется лист или листовой рубец. Усики — орган опоры. У растений со слабым главным стеблем из некоторых боковых почек развиваются тонкие побеги — усики, которые обвиваются вокруг любой опоры и поддерживают стебель. У основания такого усика всегда имеется лист или листовой рубец (у винограда).

У некоторых видов стебель выполняет функцию листьев — фотосинтез. Такие стебли имеют зеленую окраску и сильно измененный внешний вид. Редуцированные листья у них превращаются в колючки, пленки, чешуйки (кактусы, рускус).

Рис. 3. Метаморфоз побега:

1–– усы; 2 — корневища; 3 — клубни; 4 — колючки; 5 — луковица; 6 — донце

Луковица — орган перезимовывания, размножения и отложения запаса питательных веществ также является метаморфозом побега. На продольном разрезе луковицы хорошо виден укороченный стебель — донце, в верхней части которого находится точка роста (рис. 3). К донцу прикреплены многочисленные утолщенные листья с запасом питательных веществ, видоизмененные наружные листья-чешуи защищают их от неблагоприятных внешних условий. На нижней части донца образуются многочисленные придаточные корни (у лука, лилии).

www.birmaga.ru

Морфология растений

Морфология растений (греч. морфа - форма; логос - слово, учение) изучает как внешние формы так и внутренние структуры, которые воспринимаются непосредственно человеческим глазом или с помощью специальных инструментов (лупы, светового или электронного микроскопа). Этот раздел можно назвать структурной ботаникой. Морфология составляет первоначальную и вполне необходимую основу для всех других ботанических дисциплин. В связи с этим изучение курса ботаника начинается именно с морфологии.

Морфология в свою очередь включает ряд разделов, морфологических по своей сути:

- Цитология (греч. китос (цитос) сосуд, клетка) изучает строение и жизнедеятельность клеток.

- Гистология растений (греч. гистос - ткань) изучает растительные ткани и их распределение в органах растений.

- Обычно в качестве отдельного раздела выделяют анатомию растений (греч. анатомео - разрезаю), которая с помощью микроскопа изучает внутреннее строение растений и, таким образом, включает цитологию и гистологию. Отдельным разделом анатомии также гистохимия, которая с помощью микроскопа и химических реакций устанавливает распределение различных веществ в клетках и тканях.

Как один из разделов структурной ботаники исторически отделилась эмбриология растений (греч. эмбрион - зародыш), которая изучает зарождение и ранние этапы развития растительного организма.

Морфология главными своими методами имеет наблюдения и описание. Однако ее нельзя отнести к чисто описательных наук, поскольку она широко применяет эксперимент, виясняючы влияние различных факторов (причин) на строение растения.

Важную роль в морфологии играет сравнительный метод, т.е. сопоставление соответствующих структур у ряда видов растений, как ныне живущих, так и вымерших. Этот метод помогает выяснению эволюционной истории отдельных структур или видов растений. Таким образом, все структуры растений должны изучаться в их развитии, как индивидуальному, онтогенетическом (от греческого онто - сущее, живое; генезис - рождение), так и эволюционном, филогенетическом (от греческого Филон - племя).

Источники

Нечитайло В.А., Кучерявая Л.Ф. Ботаника. Высшие растения. Киев: Фитосоциоцентр, 2005. 432 с.

nado.znate.ru