Содержание

Жизненные циклы семенных растений — презентация онлайн

Похожие презентации:

Понятие о жизненном цикле растений

Циклы развития растений

Жизненные циклы голосеменных растений на примере сосны и покрытосеменных растений

Решение заданий части С (циклы развития растений)

Жизненные циклы растений

Семенные растения

Семенные растения

Оплодотворение у растений и животных

Семенные растения

Циклы развития растений. Подготовка к выполнению заданий ЕГЭ С5

Тема

урока

Цель

обучения

Цели

урока

• Жизненный цикл голосеменных

и покрытосеменных растений

• объяснять особенности

жизненного цикла

голосеменных и

покрытосеменных растений

• Называть в правильном порядке

стадии жизненного цикла

голосеменных и покрытосеменных

растений.

• Характеризовать особенности

жизненного цикла голосеменных и

покрытосеменных растений.

Что такое спора?

Что такое семя?

В чем преимущества семени?

Какое необходимое условие для

оплодотворения споровых растений папоротникообразных и мхов?

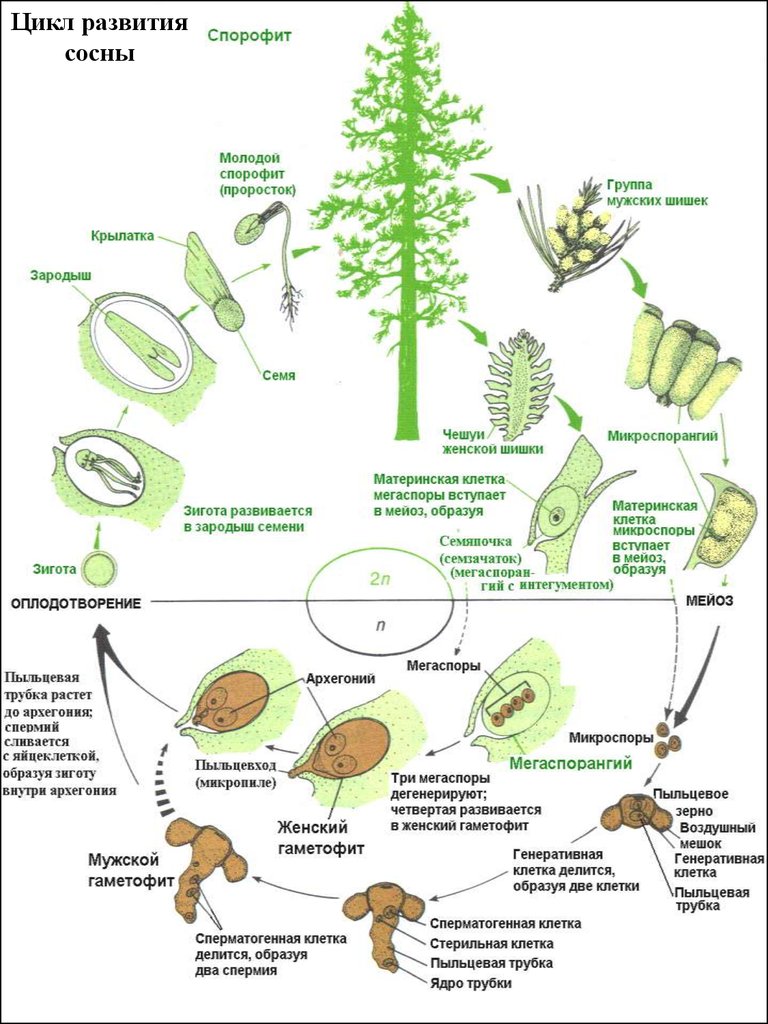

Семенные растения хоть и

размножаются семенами, но тоже

образуют споры, и их жизненный цикл

также состоит из спорофита

(диплоидного) и гаметофита

(гаплоидного).

Оплодотворение не зависит от

воды

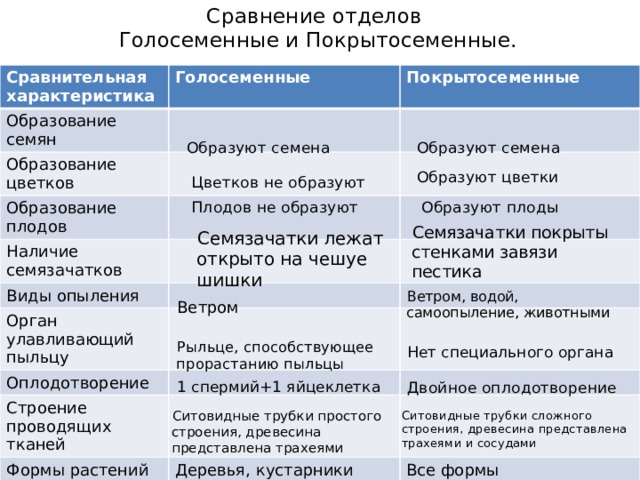

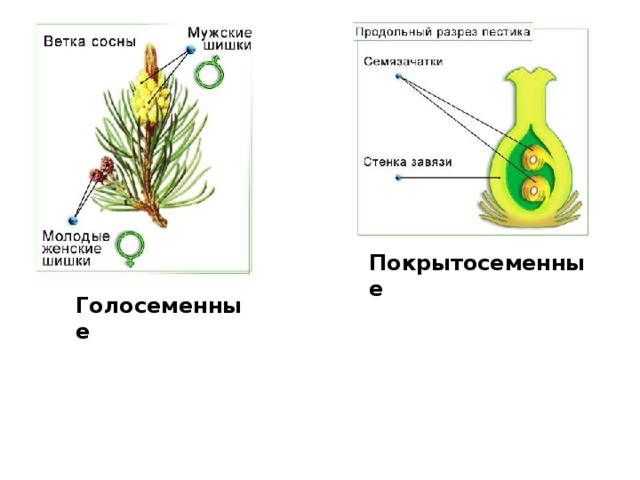

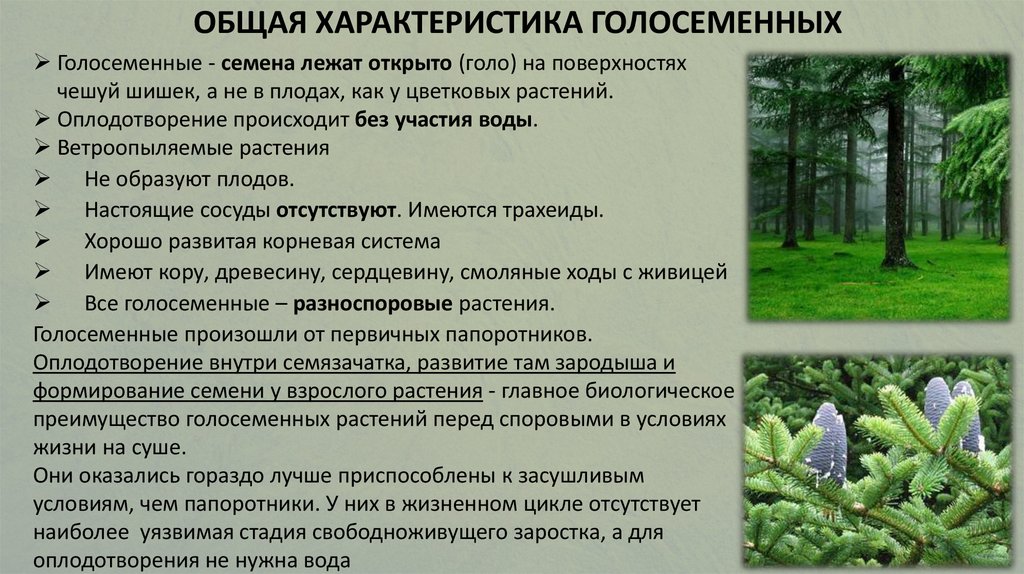

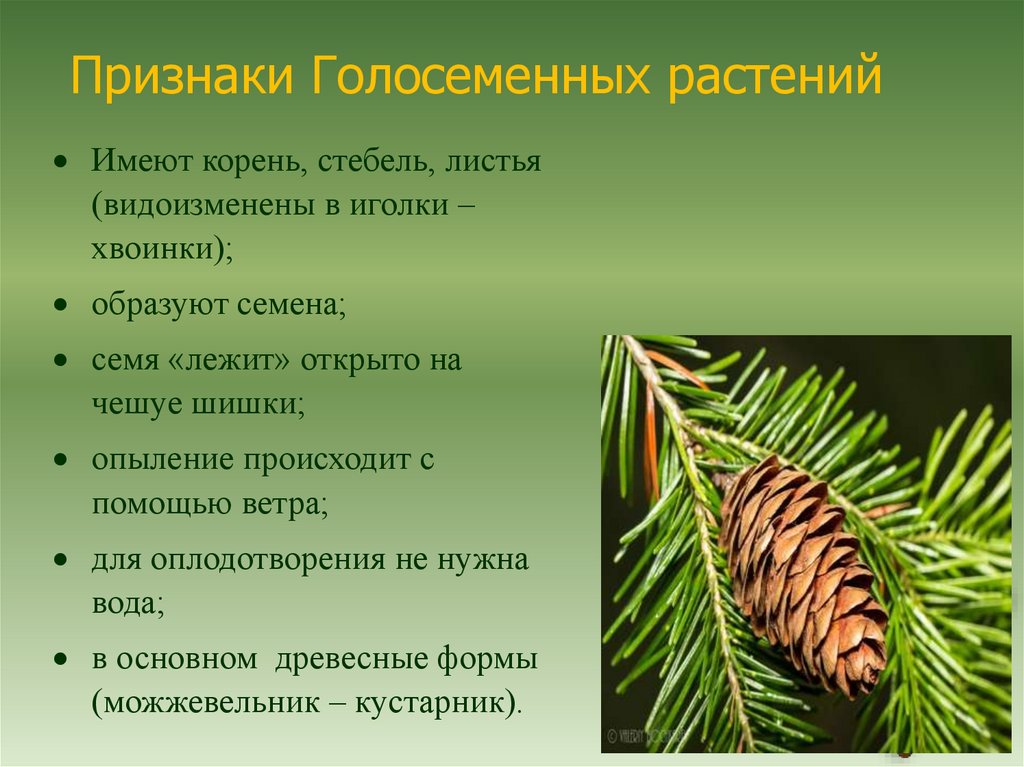

Голосеменные

Покрытосеменные

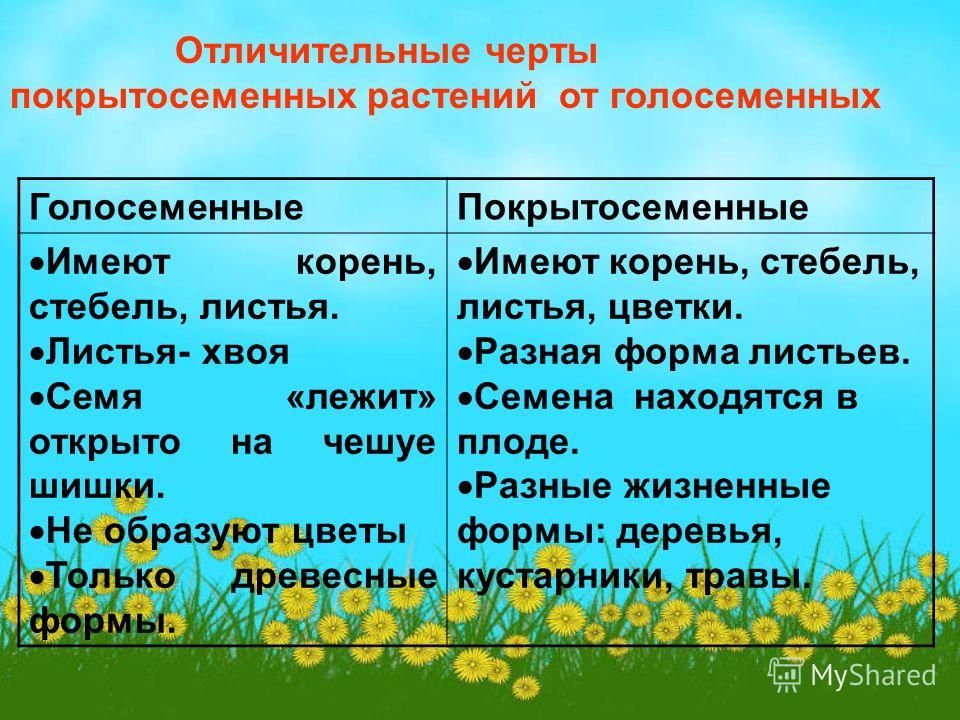

СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

НЕ ОБРАЗУЮТ

ПЛОДОВ

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

СЕМЕНА РАСПОЛОЖЕНЫ

ВНУТРИ ПЛОДА

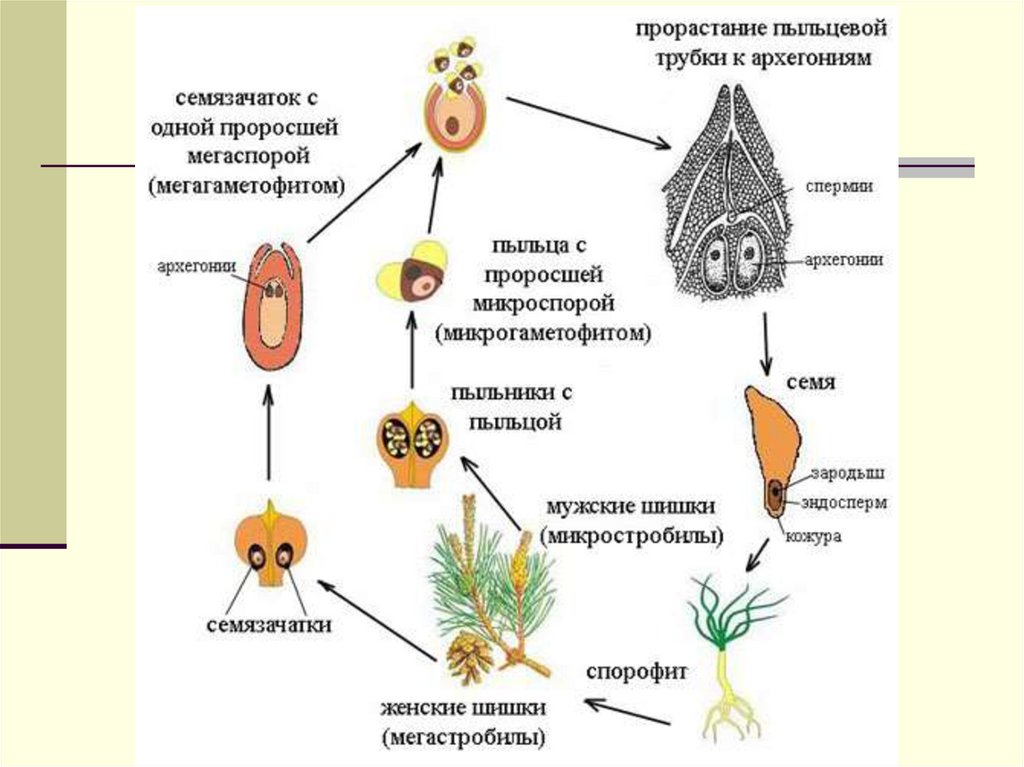

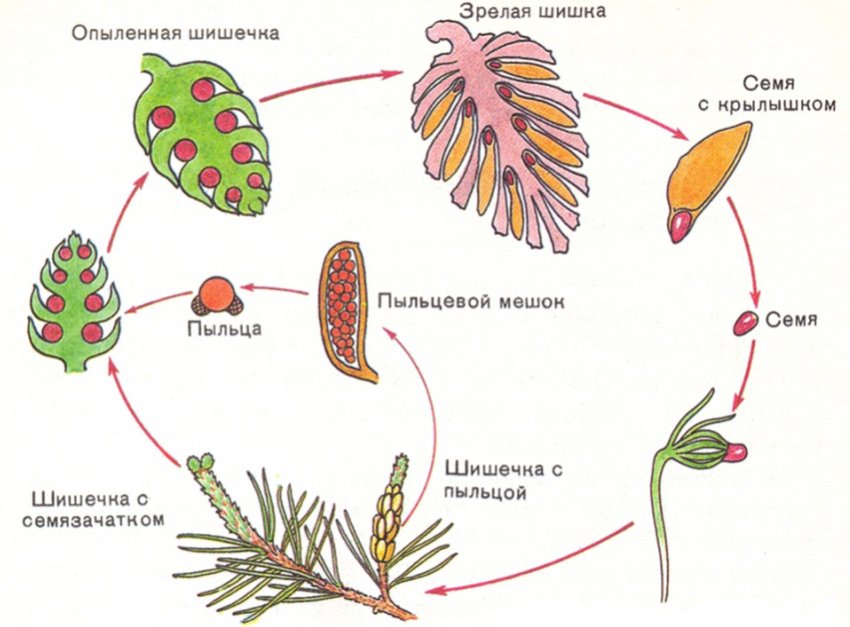

Жизненный цикл

голосеменных растений

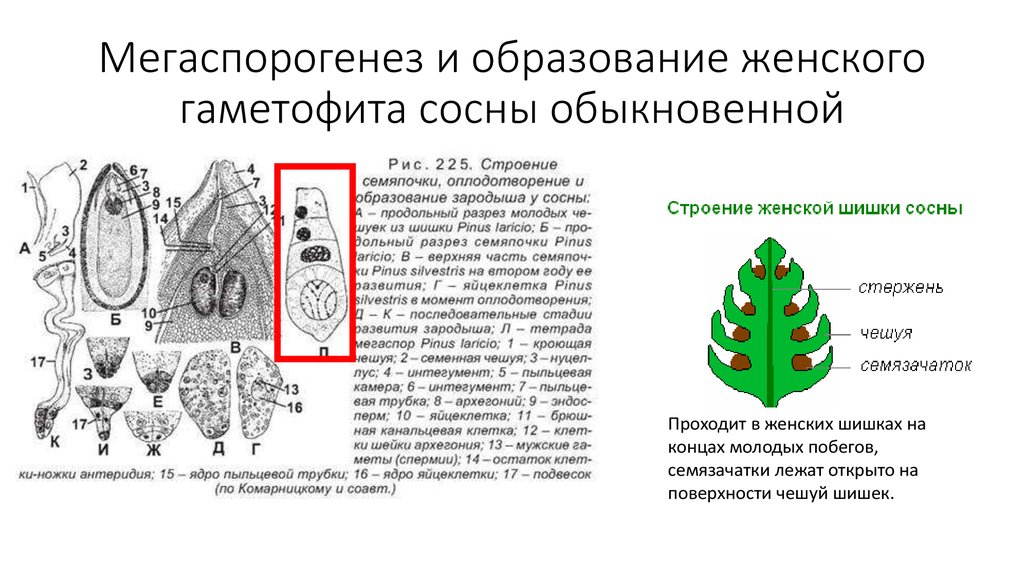

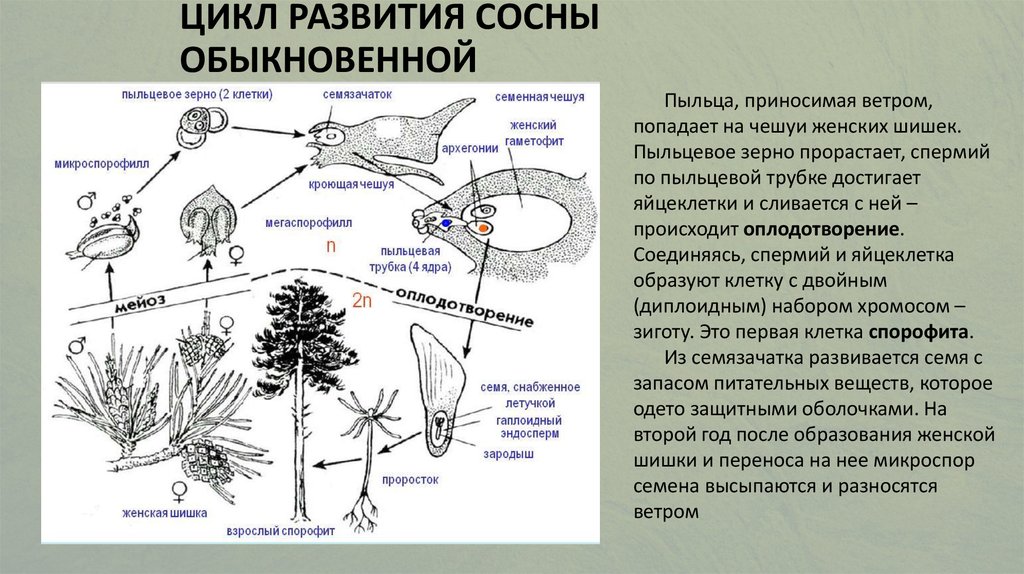

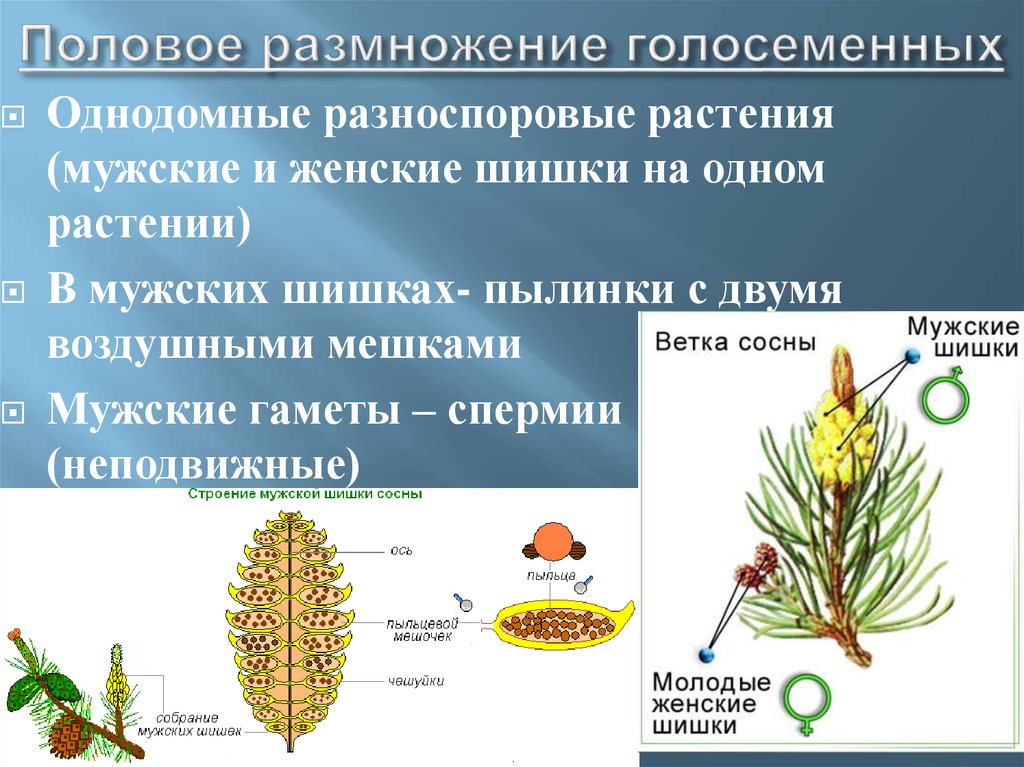

Сосна однодомное

растение.

Женские (красноватые)

шишки — на верхушках

молодых побегов.

Мужские (желтые)

шишки — у основания

молодых побегов.

Мужские шишки

♀

♂

Мужской гаметофит

Женский гаметофит

От опыления до оплодотворения у сосны

проходит около 13 месяцев.

Семена созревают через 1,5 года

после опыления — осенью.

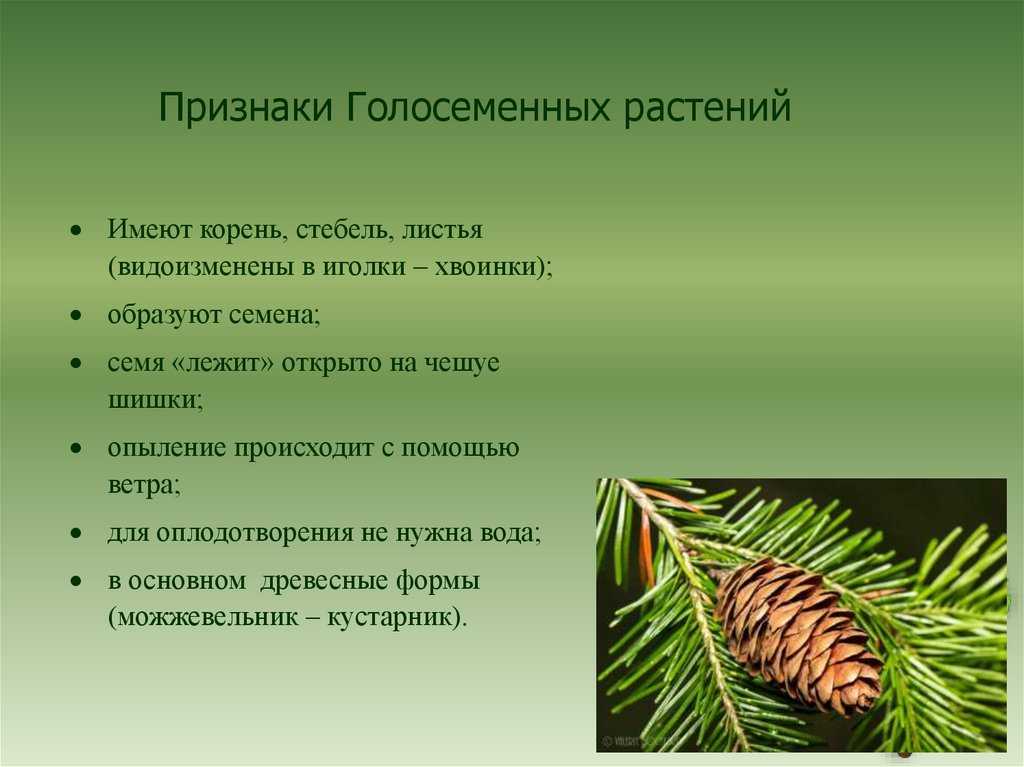

27. ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАСТЕНИЯ

Редуцированный гаметофит, образующийся

на спорофите и живущий за его счет;

Оплодотворение не

связано с водой;

Зародыш спорофита

находится внутри

семени и защищен

от неблагоприятных

условий.

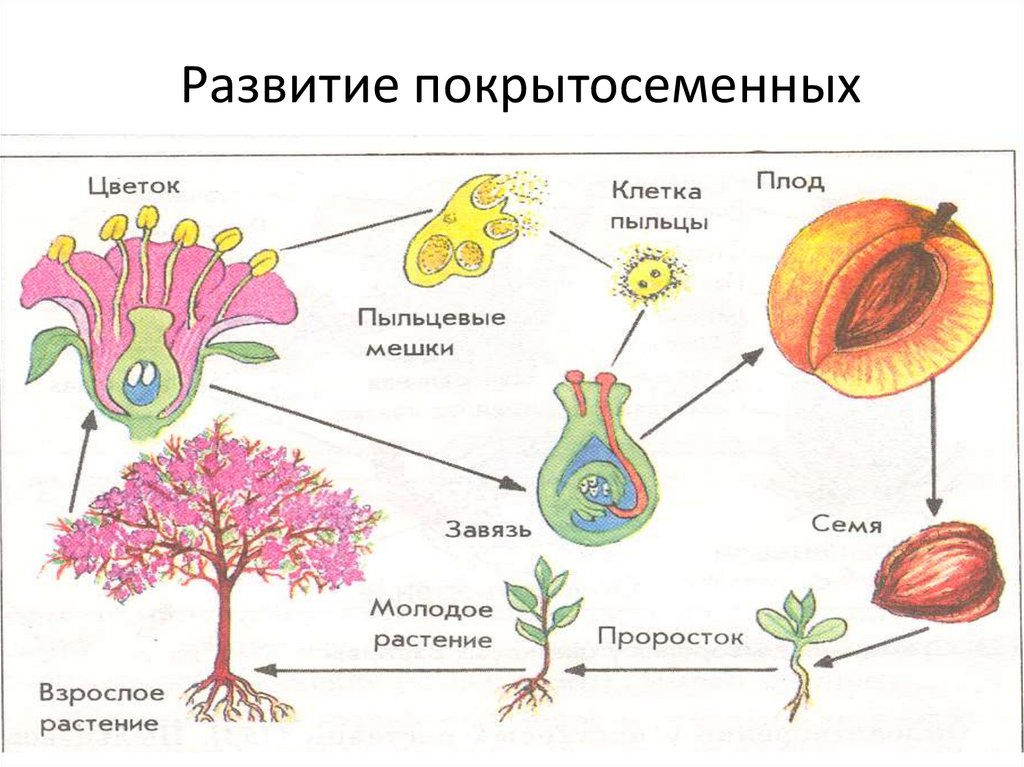

Жизненный цикл

покрытосеменных

растений

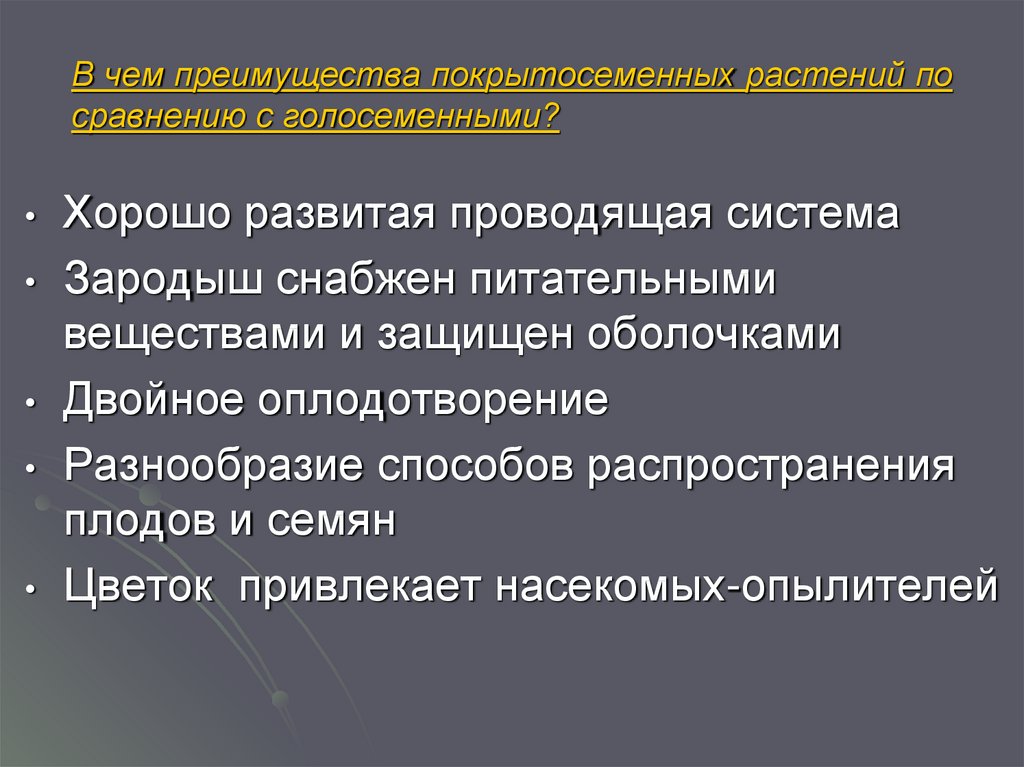

Голосеменные

Покрытосеменные

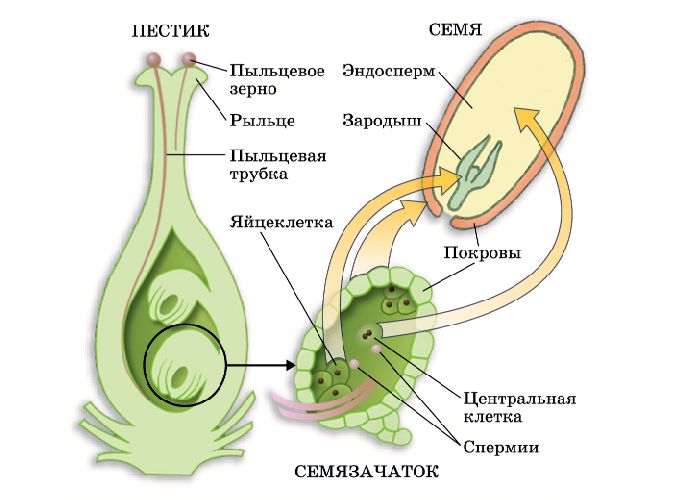

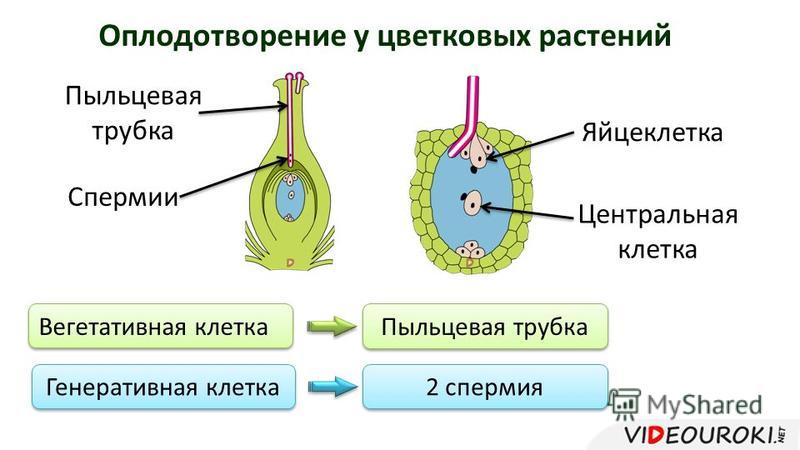

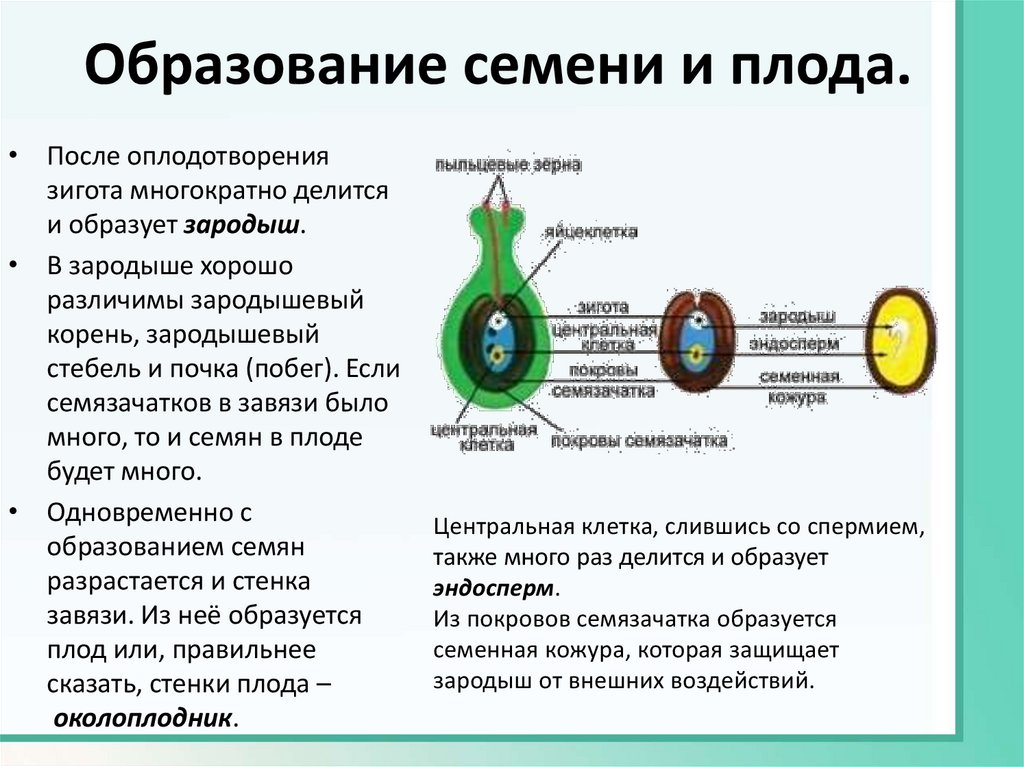

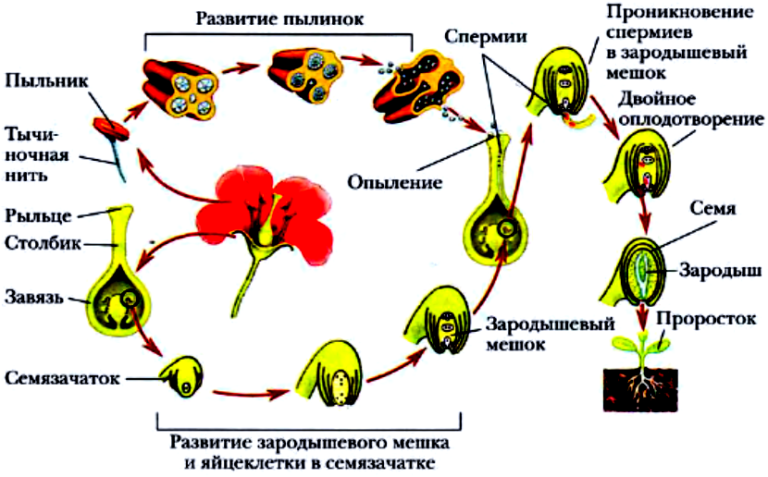

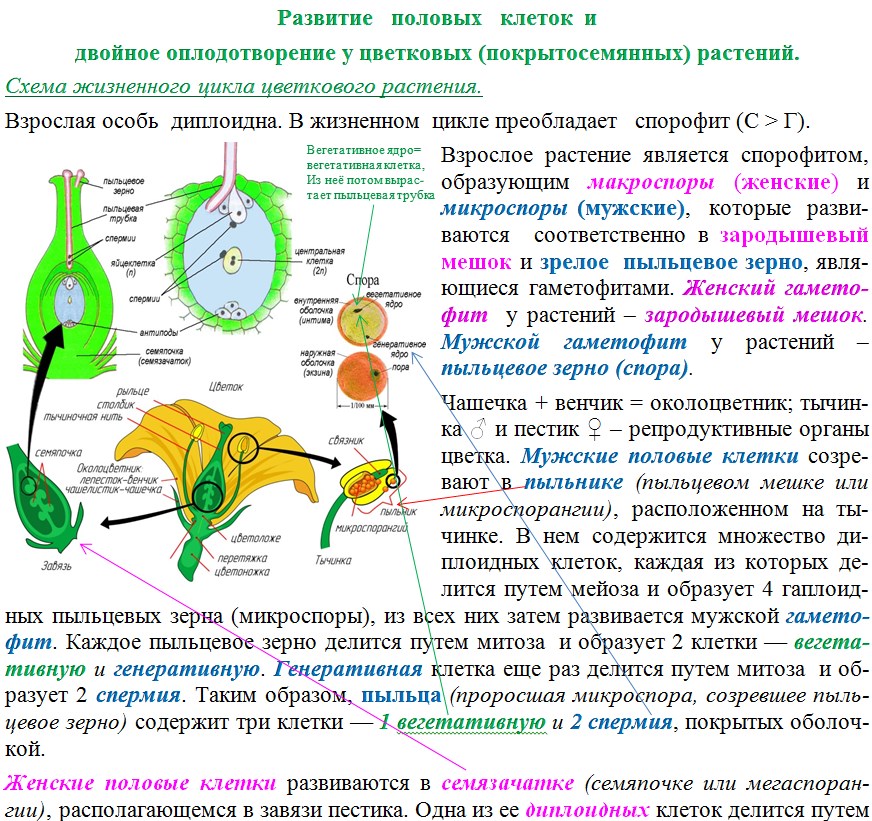

У цветковых растений органами

размножения являются пестик

(женский орган) и тычинки (мужской

орган).

В тычинках

созревают

мужские

гаметы –

спермии.

В пестике

женские

гаметы –

яйцеклетки.

Пестик

Тычинка

Рыльце

Пыльца

Пыльник

Столбик

Завязь

Тычиночная

нить

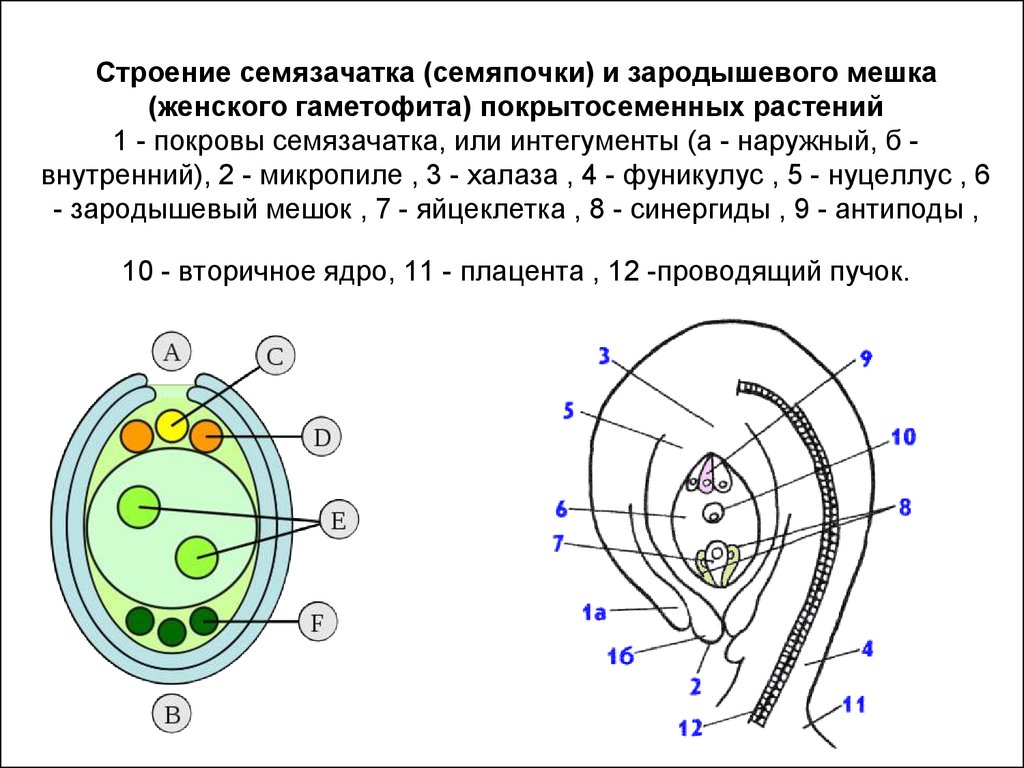

Семязачаток

Мужская часть цветка

Женская часть цветка

зародышевый

мешок

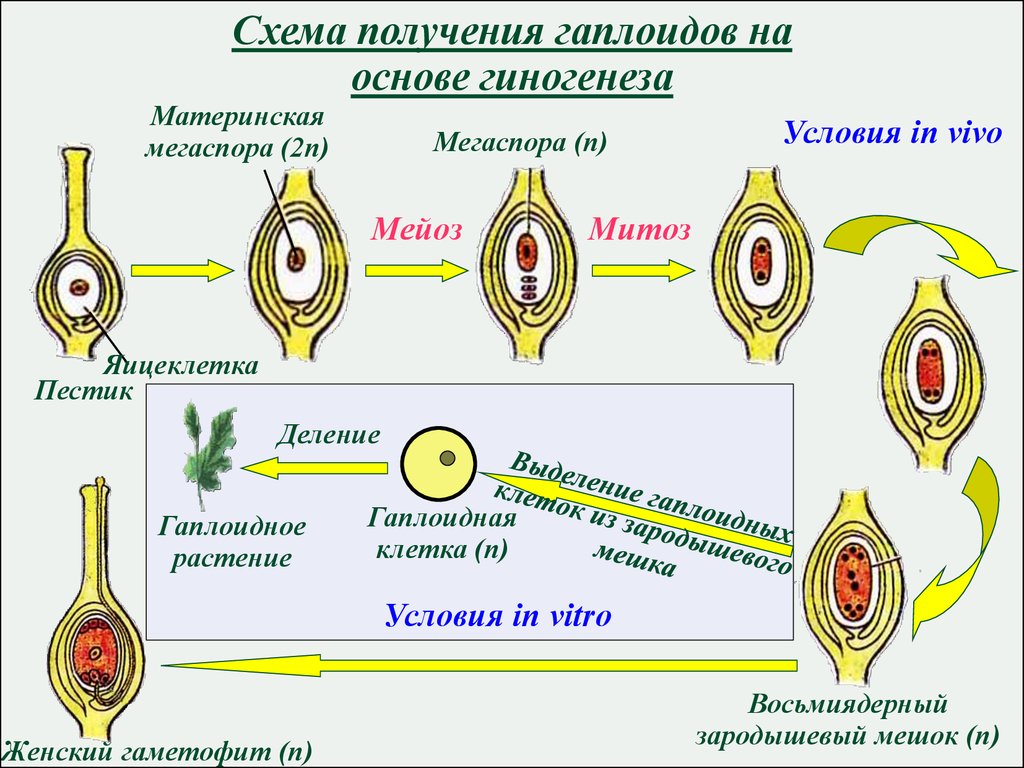

37. Женская гамета — яйцеклетка

формируется в зародышевом мешке

(женском гаметофите).

Зародышевый мешок образуется из макроспоры

(3 деления митоза)

39. Мужские гаметы — спермии.

Спермии образуются по два в пыльцевом

зерне (мужском гаметофите).

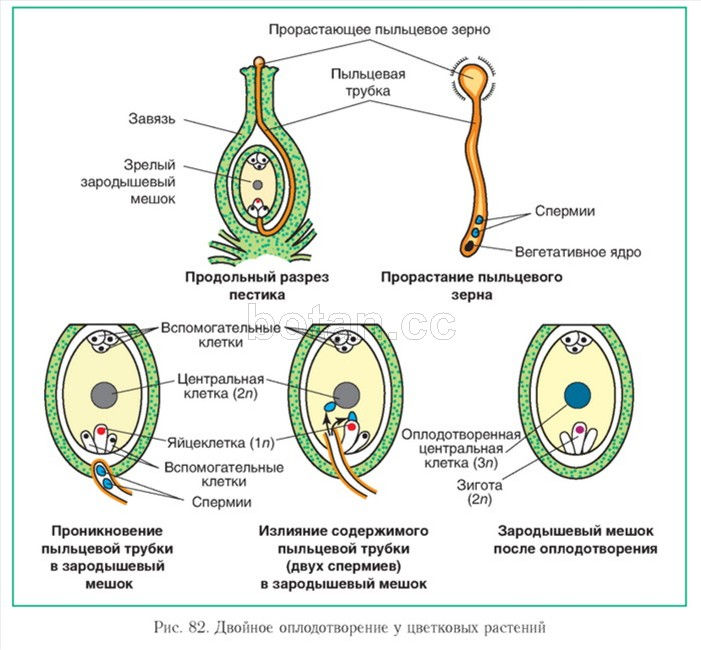

40. ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ

С.Г. НАВАШИН

ЦВЕТОК

ТЫЧИНКИ (ПЫЛЬНИК)

ПЫЛЬЦЕВЫЕ ГНЁЗДА

ПЕСТИК (ЗАВЯЗЬ)

СЕМЯПОЧКА = СЕМЯЗАЧАТОК

СПОРОГЕННЫЕ КЛЕТКИ

мейоз

МУЖСКОЙ ГАМЕТОФИТ

ЖЕНСКИЙ ГАМЕТОФИТ

ПЫЛЬЦЕВОЕ ЗЕРНО

8-ЯДЕРНЫЙ ЗАРОДЫШЕВЫЙ

митоз

митоз

МЕШОК

ВЕГЕТАТИВНАЯ

ГЕНЕРАТИВНАЯ

КЛЕТКИ

ПЫЛЬЦЕВАЯ

2 СПЕРМИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛЕТКА

ТРУБКА

ЯЙЦЕКЛЕТКА

СПЕРМИЙ (n) + ЯЙЦЕКЛЕТКА (n) = ЗИГОТА (2n)

СПЕРМИЙ (n) + ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛЕТКА (2n) = ЭДОСПЕРМ (3n)

Общие выводы

1. В процессе эволюции растений

В процессе эволюции растений

происходила постепенная редукция

гаметофита и развитие спорофита.

2. В гаметах растений гаплоидный набор

(n) хромосом, они образуются путём

митоза.

3. В спорах растений гаплоидный набор (n)

хромосом, они образуются путём мейоза.

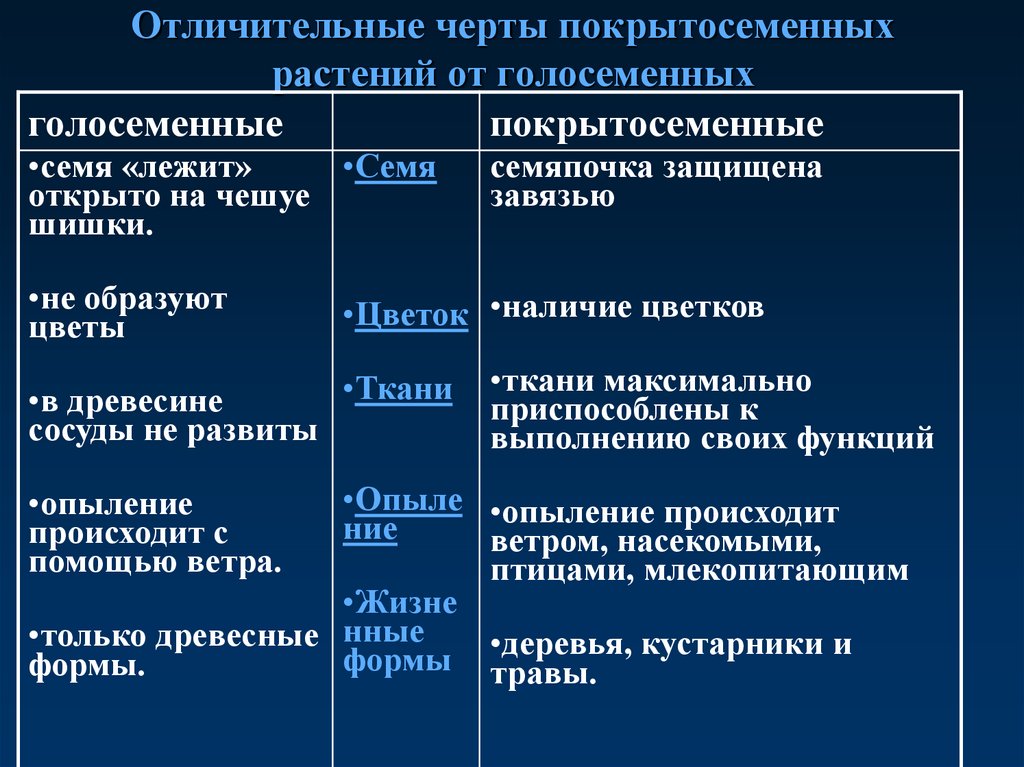

Особенности и

признаки

Определение

Этапы развития в

жизненном цикле

Различия

Схожие черты

Значение

чередования

жизненных циклов

Голосеменные

Покрытосемен

ные

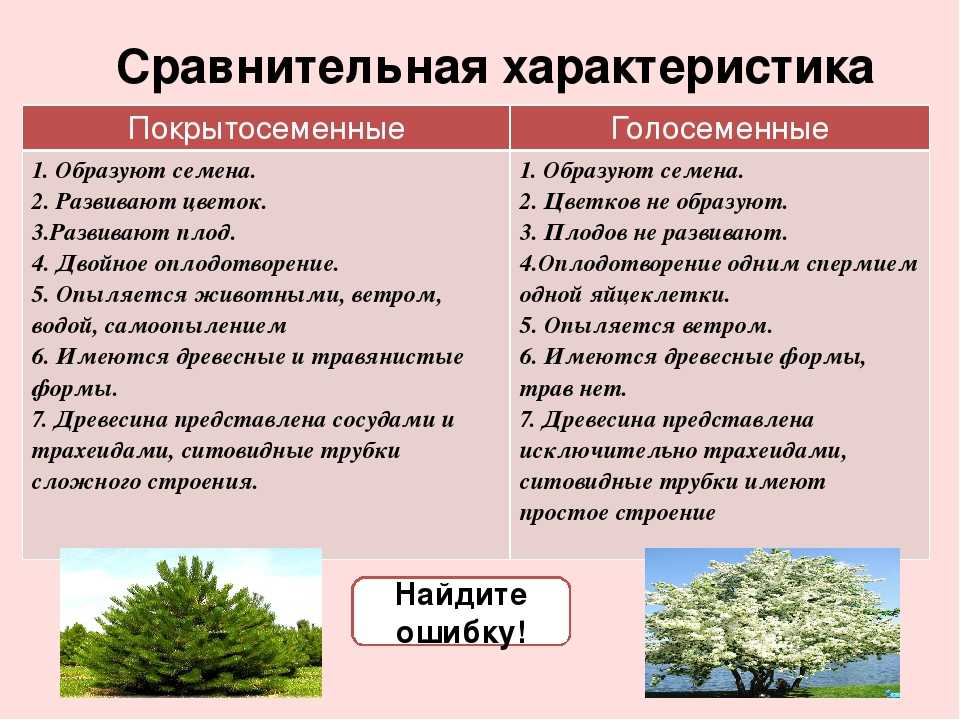

44. Соотнесите признаки голосеменных и покрытосеменных растений.

•Образует семена.

•Развивают цветок.

•Цветов не образует.

•Имеются древесные формы, трав нет.

•Имеются древесные и травянистые формы.

•Опыляются животными, ветром, водой,

самоопылением.

•Опыляется ветром.

•Плодов не образуется

•Развивают плод.

Голосеменные

Покрытосеменные

Установите соответствие между признаками и

отделами растений:

ПРИЗНАК

А) имеют стадию заростка в жизненном цикле

Б) стержневая корневая система

В) споры образуются в шишках

Г) гаметофит редуцирован до нескольких клеток

Д) спорангии развиваются на нижней стороне листа

Е) для оплодотворения необходима вода

ОТДЕЛ

1) Голосеменные

2) Папоротникообразные

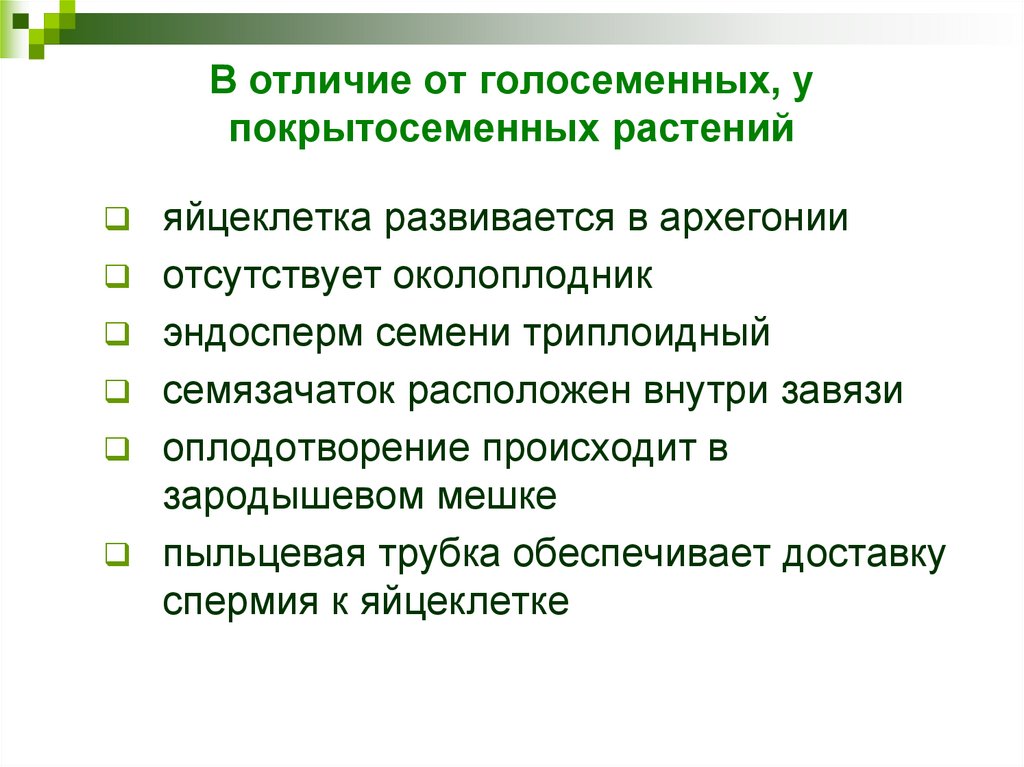

У покрытосеменных растений, в отличие от

голосеменных,

1)из семязачатка образуется семя

2) оплодотворение не зависит от воды

3) происходит двойное оплодотворение

4) в семенах имеется запас питательных

веществ — эндосперм

В процессе эволюции у голосеменных растений в отличие от споровых

1)появился корень

2) сформировался цветок

3) образовались семена

4) появились плоды

В отличие от папоротников, у голосеменных растений НЕ происходит

1)оплодотворение

2) образование семян

3) размножение спорами

4) развитие зародыша из зиготы

По каким признакам можно узнать голосеменные растения?

1)имеют плоды и семена

2) половые клетки созревают в шишке

3) питаются, дышат, растут, размножаются

4) оплодотворение происходит в семязачатке и зависит от воды

В процессе эволюции растений независимость оплодотворения от воды появилась с

возникновением:

1) покрытосеменных

3) папоротников

2) голосеменных

4) мхов

Из чего образуется эндосперм у покрытосеменных?

1)из зиготы

2) из всех клеток зародышевого мешка

3) из оплодотворённой центральной клетки

4) из пыльцевого мешка

У голосеменных растений, в отличие от

папоротников, отсутствует

1)размножение спорами

2) образование гамет

3) развитие зародыша из зиготы

4) оплодотворение

Семена хвойных растений, в отличие от цветковых,

1)содержат зародыш с запасом питательных веществ

2) не имеют семенной кожуры

3) развиваются на чешуйках шишек

4) образуются в плодах

Плоды образуются у растений отдела

1) Голосеменные

2) Папоротниковидные

3) Плауновидные

4) Покрытосеменные

Для хвойных характерны признаки:

а) образование неподвижных мужских

гамет;

б) половое размножение спорами;

в) наличие плода;

г) образование женского гаметофита в

пределах спорангия;

д) двойное оплодотворение:

1) а, б, д;

3) а, г;

2) б, в, г;

4) в, д.

У голосеменных растений мужским

гаметофитом является:

1) семяпочка;

3) пыльцевое зерно;

2) архегоний;

4) антеридий.

Для клеток эндосперма голосеменных

растений характерен набор

хромосом:

1) гаплоидный;

3) триплоидный;

2) диплоидный;

4) тетраплоидный.

У голосеменных растений спорофитом

является:

1) семяпочка;

3) зародышевый мешок;

2) само растение; 4) пыльцевое зерно.

Отметьте верное утверждение о процессе

двойного оплодотворения:

1) один спермий сливается с яйцеклеткой,

другой погибает;

2) один спермий сливается с яйцеклеткой,

другой – с синергидой;

3) один спермий сливается с яйцеклеткой,

другой – с центральной клеткой;

4) один спермий сливается с яйцеклеткой,

другой – с антиподой.

Женским гаметофитом у цветковых растений

является:

1) семязачаток;

3) эндосперм;

2) зародышевый мешок;

4) пыльцевое зерно.

У покрытосеменных растений мужским

гаметофитом является:

1) семяпочка;

3) пыльцевое зерно;

2) архегоний;

4) антеридий.

У цветковых растений после оплодотворения

покровы семязачатка превращаются:

1)в стенки завязи;

2) плод;

3) околоплодник;

4) семенную кожуру

В жизненном цикле томата преобладает:

1) гаплоидная спора,

3) диплоидное растение,

2) гаметофит,

4) спорангий.

Расположите отделы высших растений в

порядке упрощения организации гаметофита:

а) Голосеменные;

б) Моховидные;

в) Покрытосеменные; г) Папоротниковидные:

1) в → а → г → б;

3) г → б → а → в;

2) б → а → г → в;

4) б → г → а → в.

Расположите органы (структуры) растений в

порядке их возникновения в процессе

эволюции:

а) устьица;

б) гаплоидный эндосперм;

в) таллом;

г) триплоидный эндосперм:

1) в → а → б → г;

3) а → б → г → в;

2) в → г → б → а;

4) а → в → б → г.

Мегаспора у голосеменных растений дает

начало:

1)эндосперму;

2) женскому заростку;

3) зародышевому мешку;

4) мужскому заростку.

Выберите признаки, характерные для

отдела Покрытосеменные:

а) гаметофиты формируются в плодах;

б) у растений имеются различные

приспособления для опыления;

в) в оплодотворении участвуют два

спермия;

г) в проводящей ткани находятся

чечевички;

д) семенная кожура

формируется из покровов семязачатка:

1) а, б;

2) а, г, д;

3) б, в, д;

4) в, д.

Эндосперм семени покрытосеменных имеет набор

хромосом:

1)гаплоидный

3) триплоидный

2) диплоидный

4) тетраплоидный

Что способствовало голосеменным растениям

расселиться более широко, чем плаунам и

хвощам?

1) их оплодотворение происходит вне водной

среды

2) их развитие связано с чередованием

поколений

3) им свойственно вегетативное размножение

4) среди голосеменных преобладают древесные

формы

У голосеменных мужским гаметофитом

является:

а) спермий

б) микроспора

в) пыльцевое зерно

г) пыльцевая трубка

Шишка хвойных — это:

а) плод;

б) орган размножения, видоизмененный

побег;

в) семязачаток;

г) зародыш.

Что из ниже перечисленных НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

общим у голосеменных и покрытосеменных?

A)семена. B) пыльца.

C) завязь.

D) сосудистая ткань.

E) яйцеклетки.

У представителей какого отдела высших

растений отсутствуют архегонии?

А) моховидных

Б) папоротниковых

В) голосеменных

Г) покрытосеменных

Какая структура встречается как у

голосеменных, так и у покрытосеменных?

А. рыльце

рыльце

Б. пестик

В. Семяпочка

Г. завязь

Д. пыльник

Признаком, характерным только для

цветковых растений является:

A. Наличие выраженных органов и тканей

B. Преобладание в жизненном цикле стадии

спорофита над стадией гаметофита

C. Появление элементов проводящей ткани

D. Появление двойного оплодотворения

E. Способны размножаться семенами, а не

спорами

Установите соответствие между признаками

и отделами растений:

ПРИЗНАК

1) не имеют травянистых жизненных форм

2) происходит двойное оплодотворение

3) семена содержат гаплоидный эндосперм

4) включает классы однодольных и

двудольных растений

5) семязачатки расположены на поверхности

чешуек шишек

6) в проводящей ткани преобладают

трахеиды

ОТДЕЛ РАСТЕНИЯ

А) Покрытосеменные

Б) Голосеменные

Подберите признаки, характеризующие растения

названных групп:

Признак

а) размножаются спорами

б) характерно наличие эндосперма

в) размножаются семенами

г) гаметофит часто автотрофный

д) гаметофит может развиваться в почве

е) гаметофит часто обоеполый

Группа

1) споровые растения

2) семенные растения

1)1 а, б, г,

2) 1 а, г, д,

3) 1 а, г, д, е,

4) 1 б, д, е,

2

2

2

2

в,

б,

б,

б,

д, е;

в, г;

в;

в, г.

1. Какой вид клеточного деления приводит

к образованию спор

у цветковых растений?

2. Как называются гаплоидные клетки,

расположенные рядом с яйцеклеткой в

зародышевом мешке цветковых растений?

3. Какая структура в семени цветковых

растений имеет клетки с триплоидными

ядрами?

4. Как называется клетка пыльцевого зерна

покрытосеменных растений, из которой

после опыления формируется пыльцевая

трубка?

Задача. Какой хромосомный набор характерен

для клеток пыльцевого зерна и спермиев

сосны? Объясните, из каких исходных клеток

и в результате, какого деления образуются

эти клетки.

Ответ:

1. В клетках пыльцевого зерна гаплоидный

набор хромосом (n), так как оно образуется

из гаплоидной микроспоры (n) путём митоза.

2. В спермиях гаплоидный набор хромосом

(n), так как они образуются из

генеративной клетки пыльцевого зерна с

гаплоидным набором хромосом (n) путём

митоза.

Задача. Какой хромосомный набор характерен

для мегаспоры и клеток эндосперма сосны?

Объясните, из каких исходных клеток и в

результате, какого деления образуются эти

клетки.

Ответ:

1. В мегаспорах гаплоидный набор хромосом

(n), так как они образуются из клеток

семязачатка (мегаспорангия) с диплоидным

набором хромосом (2n) путём мейоза.

2. В клетках эндосперма гаплоидный набор

хромосом (n), так как эндосперм

формируется из гаплоидных мегаспор (n)

путём митоза.

Задача. Какой хромосомный набор характерен

для микроспоры, которая образуется в

пыльнике, и клеток эндосперма семени

цветкового растения? Объясните, из каких

исходных клеток и как они образуются.

Ответ:

1. В микроспорах гаплоидный набор хромосом

(n), так как они образуются из клеток

микроспорангиев с диплоидным набором

хромосом (2n) путём мейоза.

2. В клетках эндосперма триплоидный набор

хромосом (3n), так как эндосперм образуется

при слиянии гаплоидного спермия (n) с

диплоидной центральной клеткой (2n).

English

Русский

Правила

6. Процесс двойного оплодотворения покрытосеменных трастений,его биологическое и эволюционное значение

В

завязь покрытосеменных растений

проникает два спермия, один из них

сливается с яйцеклеткой, дав начало

диплоидному зародышу. Другой соединяется

Другой соединяется

с центральной диплоидной клеткой.

Образуется триплоидная клетка, из

которой возникнет эндосперм — питательный

материал для развивающегося зародыша

. Значение двойного оплодотворения,заключается

в том, что обеспечивается активное

развитие питательной ткани уже после

оплодотворения. Поэтому семяпочка у

покрытосеменных не запасает питательных

веществ впрок и, следовательно, развивается

гораздо быстрее, чем у многих других

растений, например у голосеменных.

У

цветковых растений имеется ряд

особенностей образования половых клеток

и оплодотворения. Оплодотворению у них

предшествует образование сильно

редуцированного гаплоидного поколения

— гаметофитов. После оплодотворения

прорастание пыльцы цветковых растений

начинается с разбухания зерна и

образования пыльцевой трубки , которая

прорывает спородерму в более тонком ее

месте — так называемой апертуре. Кончик

пыльцевой трубки выделяет специальные

вещества, размягчающие ткани рыльца и

столбика , в которые внедряется пыльцевая

трубка. По мере роста пыльцевой трубки

По мере роста пыльцевой трубки

в нее переходят ядро вегетативной клетки

и оба спермия . В огромном большинстве

случаев пыльцевая трубка проникает в

мегаспорангий ( нуцеллус ) через микропиле

семязачатка , реже — иным образом.

Проникнув в зародышевый мешок , пыльцевая

трубка разрывается, и ее содержимое

изливается внутрь. Один из спермиев

сливается с яйцеклеткой, и образуется

диплоидная зигота, дающая затем начало

зародышу . Второй спермий сливается со

вторичным ядром, располагающимся в

центре зародышевого мешка , что приводит

к образованию триплоидного ядра,

развивающегося затем в триплоидный

эндосперм. Весь этот процесс получил

название двойного оплодотворения.

Прочие клетки зародышевого мешка —

антиподы и синергиды в оплодотворении

не участвуют и довольно быстро разрушаются.

Как

и у других высших растений , при мейозе

у цветковых образуются споры . Микроспоры

(мужские споры) образуются в пыльниках

, из них формируются пыльцевые зерна

(мужские гаметофиты). Зрелое пыльцевое

зерно состоит из трех клеток — вегетативной

(или клетки, пыльцевой трубки ) и двух

спермиев (лишенные жгутика сперматозоиды).

Мегаспоры (женские споры) формируются

в семяпочках внутри завязи пестика .

Биологический

смысл двойного оплодотворения весьма

велик. В отличие от голосеменных , где

довольно мощный гаплоидный эндосперм

развивается независимо от процесса

оплодотворения, у покрытосеменных

триплоидный эндосперм образуется лишь

в случае оплодотворения. С учетом

гигантского числа поколений этим

достигается существенная экономия

энергетических ресурсов. Увеличение

же уровня плоидности эндосперма до 3n,

по-видимому, способствует более быстрому

росту этой полиплоидной ткани по

сравнению с диплоидными тканями спорофита

.

Взаимодействие

пыльцевой трубки гаметофита с тканями

спорофита — сложный процесс, регулируемый

химическими веществами. Так, выяснилось,

что если промыть пыльцу дистиллированной

водой, она теряет способность к

прорастанию. Если сконцентрировать

полученный раствор и обработать

концентратом пыльцу, она вновь станет

полноценной. После прорастания рост

пыльцевой трубки контролируется тканями

пестика. Например, у хлопчатника рост

Например, у хлопчатника рост

трубки до яйцеклетки занимает 12-18 ч, но

уже через 6 ч можно установить, к какой

семяпочке направляется пыльцевая

трубка: в этой семяпочке начинается

разрушение особой клетки – синергиды.

Во многих случаях у цветковых растений

существует «запрет» на самоопыление:

спорофит «узнает» своего мужского

гаметофита и не разрешает ему участвовать

в оплодотворении. В некоторых случаях

при этом собственная пыльца не прорастает

на рыльце пестика. В большинстве же

случаев рост пыльцевой трубки начинается,

но затем останавливается и она не

достигает яйцеклетки.

Опыление

эффективно только при переносе пыльцы

с одной формы на другую. За распознавание

своей пыльцы отвечают молекулы-рецепторы,

представляющие собой сложные комплексы

белков с углеводами. Показано, что

растения дикой капусты , которые не

вырабатывают в тканях рыльца молекул

рецептора, могут самоопыляться. У

нормальных растений рецепторы появляются

на рыльце за день до открытия цветка.

Если раскрыть бутон и нанести на него

собственную пыльцу за два дня до

распускания, то оплодотворение произойдет,

а если за один день до распускания — то

нет.

В

некоторых случаях самонесовместимость

пыльцы у растений определяется серией

множественных аллелей одного гена,

сходно с несовместимостью при пересадках

тканей у животных. Эти аллели обозначаются

буквой S, и число их в популяции может

достигать десятков и даже сотен. Если,

например, генотип производящего

яйцеклетки растения — s1s2, а производящего

пыльцу — s2s3, то прорастать при перекрестном

опылении будут только 50% пылинок — те,

что несут аллель s3. При наличии десятков

аллелей большая часть пыльцы при

перекрестном опылении нормально

прорастает, а самоопыление полностью

предотвращается.

Втори́чный

эндоспе́рм — ткань, образующаяся в

семенах большинства цветковых растений

во время оплодотворения. Эндосперм

окружает зародыш и обеспечивает его

питание за счет крахмала, растительных

масел и белков. Это делает эндосперм

цветковых растений важным источником

питательных веществ в диете человека.

Например, эндосперм пшеницы после

размалывания представляет собой муку,

из которой пекут хлебобулочные изделия,

эндосперм ячменя используют для

пивоварения.

Первичный

эндосперм голосеменных образуется до

оплодотворения из мегаспоры и соответствует

женскому гаметофиту. Клетки эндосперма

голосеменных первоначально гаплоидные,

затем в результате слияния ядер становятся

полиплоидными.

Происхождение

эндосперма у покрытосеменных:

Примитивные

цветковые растения имеют семена с

крупным эндоспермом и мелким зародышем.

Эволюционное развитие привело к появлению

растений с семенами, в которых эндосперм

невелик или отсутствует. У продвинутых

групп цветковых зародыш занимает большую

часть семени, и эндосперм не развивается

или потребляется зародышем к моменту

созревания семени.

Древнее

цветковое растение Nuphar polysepala имеет

диплоидный эндосперм, результат слияния

спермия с одной полярной клеткой.

Считается, что на ранней стадии развития

цветковых произошло изменение в данном

типе развития и стал образовываться не

семи-, а восьмиклеточный зародышевый

мешок с диплоидным эндоспермом.

Образование

эндосперма

Существует

два типа образования эндосперма —

ядерный (нуклеарный, nuclear), при этом

образуется жидкий эндосперм и клеточный,

когда происходит образование клеточных

стенок при делении ядер. Среди

Среди

покрытосеменных наиболее распространен

клеточный тип. Сладкая кукуруза собирается

в период ядерного образования эндосперма,

до момента превращения сахаров в крахмал

и формирования клеточных стенок.

Кокосовое молоко является жидким

эндоспермом.

Значение

в развитии растения

Эндосперм

осуществляет транспорт питательных

веществ из материнского организма в

семя, в эндосперме может происходить

импринтинг генов, и именно в эндосперме

останавливается развитие семян

генетически модифицированных растений.

У покрытосеменных эндосперм содержит

гормоны, например, цитокинины, которые

регулируют дифференцировку клеток и

образование зародышевых органов.

6 Голосеменные и покрытосеменные растения | Лабораторное руководство для SCI104 Biology II в Roxbury Community College

Голосеменные и покрытосеменные вместе составляют сперматофиты или семенные растения.

6.1 Голосеменные

Голосеменные представляют собой группу семенных растений (сперматофитов), в которую входят хвойные (Pinophyta), саговники, гинкго и гнетофиты. Термин «голосеменные» происходит от греческого составного словаgymnos, «голый» и сперма, «семя», что означает «голые семена». Название основано на незакрытом состоянии их семян (называемых семяпочками в неоплодотворенном состоянии). Состояние их семян без оболочки отличается от семян и семязачатков цветковых растений (покрытосеменных), которые заключены в завязь. Семена голосеменных развиваются либо на поверхности чешуек или листьев, которые часто видоизменяются с образованием шишек, либо одиночно, как у тиса, торрея, гинкго. Безусловно, самую большую группу живых голосеменных растений составляют хвойные (сосны, кипарисы и родственные им), за ними следуют саговники, гнетофиты ( Gnetum , Ephedra и Welwitschia ) и Ginkgo biloba (отдельный живой вид). Корни некоторых родов имеют грибковую связь с корнями в виде микоризы ( Pinus ), тогда как у некоторых других ( Cycas ) небольшие специализированные корни, называемые кораллоидными корнями, связаны с азотфиксирующими цианобактериями.

Термин «голосеменные» происходит от греческого составного словаgymnos, «голый» и сперма, «семя», что означает «голые семена». Название основано на незакрытом состоянии их семян (называемых семяпочками в неоплодотворенном состоянии). Состояние их семян без оболочки отличается от семян и семязачатков цветковых растений (покрытосеменных), которые заключены в завязь. Семена голосеменных развиваются либо на поверхности чешуек или листьев, которые часто видоизменяются с образованием шишек, либо одиночно, как у тиса, торрея, гинкго. Безусловно, самую большую группу живых голосеменных растений составляют хвойные (сосны, кипарисы и родственные им), за ними следуют саговники, гнетофиты ( Gnetum , Ephedra и Welwitschia ) и Ginkgo biloba (отдельный живой вид). Корни некоторых родов имеют грибковую связь с корнями в виде микоризы ( Pinus ), тогда как у некоторых других ( Cycas ) небольшие специализированные корни, называемые кораллоидными корнями, связаны с азотфиксирующими цианобактериями.

Голосеменные, как и все сосудистые растения, имеют жизненный цикл с преобладанием спорофитов, что означает, что они проводят большую часть своего жизненного цикла с диплоидными клетками, в то время как гаметофит (фаза образования гамет) относительно недолговечен. Два типа спор, микроспоры и мегаспоры, обычно образуются в конусах пыльцы или конусах овуляции соответственно. Гаметофиты, как и у всех гетероспоровых растений, развиваются внутри споровой стенки. Пыльцевые зерна (микрогаметофиты) созревают из микроспор и в конечном итоге производят сперматозоиды. Мегагаметофиты развиваются из мегаспор и сохраняются внутри семязачатка. Голосеменные растения производят несколько архегоний, которые производят женские гаметы. Во время опыления пыльцевые зерна физически переносятся между растениями из пыльцевого конуса в семязачаток. Пыльца обычно переносится ветром или насекомыми. Цельные зерна попадают в каждую семяпочку через микроскопическую щель в оболочке семязачатка (покровный слой), называемую микропиле. Пыльцевые зерна созревают внутри семязачатка и производят сперматозоиды. У голосеменных встречаются два основных способа оплодотворения. Саговники и гинкго имеют подвижные сперматозоиды, которые плывут прямо к яйцеклетке внутри семязачатка, тогда как хвойные и гнетофитные имеют сперматозоиды без жгутиков, которые перемещаются по пыльцевой трубке к яйцеклетке. После сингамии (соединения сперматозоида и яйцеклетки) зигота развивается в зародыш (молодой спорофит). В каждом семени голосеменного обычно закладывается более одного зародыша. Зрелое семя состоит из зародыша и остатков женского гаметофита, служащего пищей, и семенной кожуры.

Пыльцевые зерна созревают внутри семязачатка и производят сперматозоиды. У голосеменных встречаются два основных способа оплодотворения. Саговники и гинкго имеют подвижные сперматозоиды, которые плывут прямо к яйцеклетке внутри семязачатка, тогда как хвойные и гнетофитные имеют сперматозоиды без жгутиков, которые перемещаются по пыльцевой трубке к яйцеклетке. После сингамии (соединения сперматозоида и яйцеклетки) зигота развивается в зародыш (молодой спорофит). В каждом семени голосеменного обычно закладывается более одного зародыша. Зрелое семя состоит из зародыша и остатков женского гаметофита, служащего пищей, и семенной кожуры.

6.2 Просмотр подготовленных препаратов голосеменных растений

- Замия молодая семяпочка (рис. 6.1)

- Семяпочка сосны (рис. 6.2)

- Идентификация: женский гаметофит, яйцо, архегония, микропиле

- Сосновая молодая овальная шишка (рис. 6.3)

- Идентификация: семязачатки, мегаспорофиллы (чешуйки)

- Тычиночная шишка сосны (рис.

6.4)

6.4)- Идентификация: микроспорофилл, микроспорангий, пыльцевые зерна (микроспоры). В пыльцевых зернах различают клетки и «крылья»

- Пыльца сосны (рис. 6.5)

- Идентификация: генеративная клетка с ядром, трубчатая клетка с ядром, «крылья»

- Сосна — зрелый зародыш

- Игла сосновая (рисунок 6.6)

- Идентификация: эпидермис, устьица с замыкающими клетками, гиподерма, мезофилл, смоляные каналы, эндодерма, ксилема и флоэма

Рисунок 6.1: Яйцеклетка Young Zamia .

Рисунок 6.2: Семяпочка сосны

Рисунок 6.3: Молодая овальная шишка сосны.

Рисунок 6.4: Шишка тычинки сосны.

Рисунок 6.5: Пыльца сосны.

Рисунок 6.6: Сосновая игла.

6.3 Покрытосеменные

Цветковые растения, также известные как покрытосеменные, Angiospermae или Magnoliophyta, представляют собой самую разнообразную группу наземных растений, состоящую из 416 семейств, примерно 13 164 известных родов и c. 295 383 известных вида. Как и голосеменные, покрытосеменные растения являются семенными растениями. Однако они отличаются от голосеменных характеристиками, включая цветки, эндосперм внутри семян и образование плодов, содержащих семена. Этимологически покрытосеменное растение означает растение, которое производит семена в ограждении; другими словами, плодовое растение. Термин происходит от греческих слов ангеион («футляр» или «оболочка») и сперма («семя»). Предки цветковых растений отделились от голосеменных в триасовом периоде, от 245 до 202 миллионов лет назад (млн лет назад), а первые цветковые растения известны с 160 млн лет назад. Они сильно диверсифицировались в течение нижнего мелового периода, получили широкое распространение к 120 млн лет назад и заменили хвойные деревья в качестве доминирующих деревьев от 100 до 60 млн лет назад.

295 383 известных вида. Как и голосеменные, покрытосеменные растения являются семенными растениями. Однако они отличаются от голосеменных характеристиками, включая цветки, эндосперм внутри семян и образование плодов, содержащих семена. Этимологически покрытосеменное растение означает растение, которое производит семена в ограждении; другими словами, плодовое растение. Термин происходит от греческих слов ангеион («футляр» или «оболочка») и сперма («семя»). Предки цветковых растений отделились от голосеменных в триасовом периоде, от 245 до 202 миллионов лет назад (млн лет назад), а первые цветковые растения известны с 160 млн лет назад. Они сильно диверсифицировались в течение нижнего мелового периода, получили широкое распространение к 120 млн лет назад и заменили хвойные деревья в качестве доминирующих деревьев от 100 до 60 млн лет назад.

Характерной чертой покрытосеменных является цветок. Цветы демонстрируют замечательные различия в форме и развитии и обеспечивают наиболее надежные внешние характеристики для установления родства между видами покрытосеменных растений. Функция цветка заключается в обеспечении оплодотворения семязачатка и развитии плодов, содержащих семена. Цветочный аппарат может возникать на конце побега или из пазухи листа (где черешок прикрепляется к стеблю). Изредка, как у фиалок, цветок возникает одиночно в пазухе обыкновенного лиственного листа. Как правило, цветоносная часть растения резко отличается от лиственной или вегетативной части и образует более или менее сложную систему ветвей, называемую соцветием.

Функция цветка заключается в обеспечении оплодотворения семязачатка и развитии плодов, содержащих семена. Цветочный аппарат может возникать на конце побега или из пазухи листа (где черешок прикрепляется к стеблю). Изредка, как у фиалок, цветок возникает одиночно в пазухе обыкновенного лиственного листа. Как правило, цветоносная часть растения резко отличается от лиственной или вегетативной части и образует более или менее сложную систему ветвей, называемую соцветием.

Рисунок 6.7: Анатомия цветка.

Цветки производят два вида репродуктивных клеток. Микроспоры, которые будут делиться, чтобы стать пыльцевыми зернами, являются «мужскими» клетками и переносятся в тычинках (или микроспорофиллах). «Женские» клетки, называемые мегаспорами, которые будут делиться, чтобы стать яйцеклеткой (мегагаметогенез), содержатся в семязачатке и заключены в плодолистик (или мегаспорофилл).

Цветок может состоять только из этих частей, как у ивы, где каждый цветок состоит только из нескольких тычинок или двух плодолистиков. Обычно присутствуют и другие структуры, которые служат для защиты спорофиллов и формирования оболочки, привлекательной для опылителей. Отдельные элементы этих окружающих структур известны как чашелистики и лепестки (или листочки околоцветника у цветов, таких как 9).0007 Lilium , чашелистики и лепестки которого неотличимы друг от друга). Наружный ряд (чашечка чашелистиков) обычно зеленый и листовидный и служит для защиты остальной части цветка, особенно бутона. Внутренний ряд (венчик лепестков) в основном белый или ярко окрашенный, более тонкий по строению. Он служит для привлечения насекомых или птиц-опылителей. Привлекательность обеспечивается цветом, запахом и нектаром, который может выделяться в какой-либо части цветка. Характеристики, которые привлекают опылителей, объясняют популярность цветов и цветковых растений среди людей.

Обычно присутствуют и другие структуры, которые служат для защиты спорофиллов и формирования оболочки, привлекательной для опылителей. Отдельные элементы этих окружающих структур известны как чашелистики и лепестки (или листочки околоцветника у цветов, таких как 9).0007 Lilium , чашелистики и лепестки которого неотличимы друг от друга). Наружный ряд (чашечка чашелистиков) обычно зеленый и листовидный и служит для защиты остальной части цветка, особенно бутона. Внутренний ряд (венчик лепестков) в основном белый или ярко окрашенный, более тонкий по строению. Он служит для привлечения насекомых или птиц-опылителей. Привлекательность обеспечивается цветом, запахом и нектаром, который может выделяться в какой-либо части цветка. Характеристики, которые привлекают опылителей, объясняют популярность цветов и цветковых растений среди людей.

В то время как большинство цветков являются совершенными или гермафродитными (имея части, производящие пыльцу и семязачатки, в одной и той же структуре цветка), цветковые растения разработали многочисленные морфологические и физиологические механизмы для уменьшения или предотвращения самооплодотворения. Гетероморфные цветки имеют короткие плодолистики и длинные тычинки или наоборот, поэтому животные-опылители не могут легко перенести пыльцу на пестик (восприимчивую часть плодолистика). Гомоморфные цветы могут использовать биохимический (физиологический) механизм, называемый самонесовместимостью, для различения собственных и чужих пыльцевых зерен. У других видов мужская и женская части морфологически обособлены, развиваются на разных цветках.

Гетероморфные цветки имеют короткие плодолистики и длинные тычинки или наоборот, поэтому животные-опылители не могут легко перенести пыльцу на пестик (восприимчивую часть плодолистика). Гомоморфные цветы могут использовать биохимический (физиологический) механизм, называемый самонесовместимостью, для различения собственных и чужих пыльцевых зерен. У других видов мужская и женская части морфологически обособлены, развиваются на разных цветках.

6.3.1 Половое размножение

Двойное оплодотворение относится к процессу, при котором два спермия оплодотворяют клетки яичника. Этот процесс начинается, когда пыльцевое зерно прилипает к рыльцу пестика (женская репродуктивная структура), прорастает и вырастает длинная пыльцевая трубка. Пока эта пыльцевая трубка растет, гаплоидная генеративная клетка перемещается по трубке за ядром трубки. Генеративная клетка делится митозом с образованием двух гаплоидных (n) сперматозоидов. По мере роста пыльцевая трубка продвигается от рыльца вниз по столбику к завязи. Здесь пыльцевая трубка достигает микропиле семязачатка и проникает в одну из синергид, высвобождая свое содержимое (включая сперматозоиды). Синергида, из-за которой клетки высвобождаются, вырождается, и один сперматозоид пробивается к оплодотворению яйцеклетки, производя диплоидную (2n) зиготу. Второй сперматозоид сливается с ядрами обеих центральных клеток, образуя триплоидную (3n) клетку. По мере того, как зигота превращается в зародыш, триплоидная клетка превращается в эндосперм, который служит источником питания зародыша. Теперь завязь разовьется в плод, а семяпочка разовьется в семя.

Здесь пыльцевая трубка достигает микропиле семязачатка и проникает в одну из синергид, высвобождая свое содержимое (включая сперматозоиды). Синергида, из-за которой клетки высвобождаются, вырождается, и один сперматозоид пробивается к оплодотворению яйцеклетки, производя диплоидную (2n) зиготу. Второй сперматозоид сливается с ядрами обеих центральных клеток, образуя триплоидную (3n) клетку. По мере того, как зигота превращается в зародыш, триплоидная клетка превращается в эндосперм, который служит источником питания зародыша. Теперь завязь разовьется в плод, а семяпочка разовьется в семя.

По мере развития зародыша и эндосперма внутри зародышевого мешка стенка мешка увеличивается и соединяется с нуцеллусом (который также увеличивается) и покровами, образуя семенную кожуру. Стенка завязи развивается, образуя плод или околоплодник, форма которого тесно связана с типом системы рассеивания семян.

Часто влияние оплодотворения ощущается за пределами завязи, и в образовании плода принимают участие другие части цветка, например цветоложе у яблони, земляники и др.

Характер кожуры семян имеет определенное отношение к свойствам плода. Они защищают эмбрион и способствуют распространению; они также могут непосредственно способствовать прорастанию. У растений с нераскрывающимися плодами, как правило, плод обеспечивает защиту зародыша и обеспечивает распространение. В этом случае семенная кожура развита слабо. Если плод раскрывается и семя обнажается, то в целом семенная кожура хорошо развита и должна выполнять функции, в противном случае выполняемые плодом.

Цветковые растения производят гаметы с помощью мейоза. Мейоз происходит в семязачатке (структуре завязи, расположенной внутри пестика в центре цветка). Диплоидная клетка (материнская клетка мегаспоры) в семязачатке подвергается мейозу (включая два последовательных клеточных деления) с образованием четырех клеток (мегаспор или женских гамет) с гаплоидными ядрами. Одна из этих четырех клеток (мегаспора) затем подвергается трем последовательным митотическим делениям с образованием незрелого зародышевого мешка (мегагаметоцита) с восемью гаплоидными ядрами. Затем эти ядра разделяются на отдельные клетки с помощью цитокинеза с образованием 3 антиподальных клеток, 2 синергидных клеток и яйцеклетки. В центральной клетке зародышевого мешка остаются два полярных ядра.

Затем эти ядра разделяются на отдельные клетки с помощью цитокинеза с образованием 3 антиподальных клеток, 2 синергидных клеток и яйцеклетки. В центральной клетке зародышевого мешка остаются два полярных ядра.

Пыльца также образуется в результате мейоза в мужских пыльниках (микроспорангии). Во время мейоза диплоидная материнская клетка микроспоры претерпевает два последовательных мейотических деления с образованием 4 гаплоидных клеток (микроспор или мужских гамет). Каждая из этих микроспор после дальнейших митозов превращается в пыльцевое зерно (микрогаметофит), содержащее две гаплоидные генеративные (сперматозоиды) клетки и трубчатое ядро. Когда пыльцевое зерно вступает в контакт с женским рыльцем, пыльцевое зерно образует пыльцевую трубку, которая прорастает по столбику в завязь. В процессе оплодотворения ядро мужского сперматозоида сливается с ядром яйцеклетки самки, образуя диплоидную зиготу, которая затем может развиться в зародыш во вновь формирующемся семени. После прорастания семени новое растение может расти и созревать.

Рисунок 6.8: Жизненный цикл покрытосеменных растений.

6.4 Просмотр подготовленных препаратов покрытосеменных растений

- Пыльник лилии (рис. 6.9)

- Идентификация: пыльник, микроспорангий, пыльцевые зерна с трубчатыми и генеративными ядрами. Структура в середине слайда — завязь лилии. Пыльники расположены вокруг завязи.

- Пыльник лилии со зрелой пыльцой (рис. 6.10)

- Идентификация: пыльцевое зерно, трубчатая клетка с ядром, генеративная клетка с ядром

- Пыльцевые трубки лилий (рис. 6.11)

- Идентификация: сигма-ткань, пыльцевые трубки

- Завязь лилии (рис. 6.12)

- Идентификация: яичник, семяпочки, женские гаметофиты (зародышевый мешок). Если эти слайды недоступны, вы можете наблюдать завязь лилии в «Пыльнике лилии x.s.». горка.

- Липа Двухлетний стебель (рис. 6.13)

- Семена Capsella (рис. 6.14)

- Идентификация: зародыш, семядоли, верхушка корня, верхушка побега

Рисунок 6. 9: Пыльник лилии.

9: Пыльник лилии.

Рисунок 6.10: Пыльник лилии со зрелой пыльцой.

Рисунок 6.11: Пыльцевые трубки лилий.

Рисунок 6.12: Завязь лилии.

Рисунок 6.13: Tilia 2-летний стебель

Рисунок 6.14: семян Capsella .

6.5 Однодольные и двудольные

Однодольные, обычно называемые однодольными, представляют собой цветковые растения (покрытосеменные), семена которых обычно содержат только один зародышевый лист или семядолю. Они составляют одну из основных групп, на которые традиционно делят цветковые растения, остальные цветковые растения имеют две семядоли и поэтому классифицируются как двудольные или двудольные. Однако молекулярно-филогенетические исследования показали, что, хотя однодольные образуют монофилетическую группу или кладу (включающую всех потомков общего предка), двудольные этого не делают.

Эвдикоты, эвдикотиледоны представляют собой монофилетическую кладу цветковых растений. Этот термин означает «настоящие двудольные», так как он включает большинство растений, которые считались двудольными и имеют характеристики двудольных. Термин «эвдикоты» впоследствии получил широкое распространение в ботанике для обозначения одной из двух крупнейших ветвей покрытосеменных (составляющей более 70% видов покрытосеменных), а другой — однодольных.

Термин «эвдикоты» впоследствии получил широкое распространение в ботанике для обозначения одной из двух крупнейших ветвей покрытосеменных (составляющей более 70% видов покрытосеменных), а другой — однодольных.

| Листья | Форма листа продолговатая или линейная, часто при основании покрыта влагалищами, черешок развит редко, прилистники отсутствуют. Основные жилки листа обычно параллельны. | Широкий, редко покрытый чехликом, черешок часто с прилистниками. Жилки обычно сетчатые (перистые или пальчатые). |

| Корни | Первичный корень короткой продолжительности жизни, замененный адвентициальными корнями, образующими мочковатую или мясистую корневую систему. | Развивается из корня. Первичный корень часто сохраняется, образуя сильный стержневой и вторичный корни. Первичный корень часто сохраняется, образуя сильный стержневой и вторичный корни. |

| Стебель растения: сосудистые пучки | Многочисленные разрозненные пучки в основной паренхиме, редко присутствует камбий, нет дифференциации между кортикальной и звездчатой областями. | Кольцо первичных пучков с камбием, дифференцированным на кору и стелу (эвстелическое). |

| Цветы | Части, состоящие из трех или кратные трем (например, 3, 6 или 9лепестки) | Детали в четверках или пятерках. |

6.6 Просмотр подготовленных препаратов однодольных и двудольных растений

- Корни однодольных и двудольных растений (рис. 6.15 и 6.16)

- Определите корень однодольных и эвдикотовых растений.

- Стебли однодольных и двудольных растений (рис. 6.17 и 6.18)

- Идентификация стебля однодольных и эвдикотовых растений.

- Идентификация стебля однодольных и эвдикотовых растений.

- Листья однодольных и двудольных (рис. 6.19 и 6.20)

- Определите лист однодольных и эвдикотовых растений.

- Бутоны однодольных и двудольных растений (рис. 6.21 и 6.22)

- Определите цветок однодольного и эвдикотового.

Рисунок 6.15: Корень однодольного растения.

Рисунок 6.16: Корень двудольных.

Рисунок 6.17: Стебель однодольного растения.

Рисунок 6.18: Стебель двудольных растений

Рисунок 6.19: Отпуск однодольных.

Рисунок 6.20: Отпуск двудольных.

Рисунок 6.21: Бутон цветка однодольного растения.

Рисунок 6.22: Бутон двудольного цветка.

6.7

Лилия

Лилия — род травянистых цветковых растений, вырастающих из луковиц, с крупными выступающими цветками. Лилии — это группа цветковых растений, которые играют важную роль в культуре и литературе большей части мира. Большинство видов произрастают в умеренном северном полушарии, хотя их ареал простирается до северных субтропиков. Лилии — высокие многолетники высотой от 2 до 6 футов.

Лилии — высокие многолетники высотой от 2 до 6 футов.

Рисунок 6.23: Лилии

Цветки большие, часто ароматные и бывают разных цветов, включая белые, желтые, оранжевые, розовые, красные и пурпурные. Отметины включают пятна и мазки кисти. Растения цветут поздно весной или летом. Цветки на верхушке стебля, с шестью листочками околоцветника (чашелистики и лепестки не различимы). Листочки околоцветника свободны друг от друга и несут нектарник у основания каждого цветка. Завязь «верхняя», расположена над местом прикрепления пыльников. Плод – трехгнездная коробочка. Семена созревают в конце лета. Они демонстрируют различные, а иногда и сложные модели прорастания, многие из которых адаптированы к прохладному умеренному климату.

6.8 Препарирование свежих лилий

- Наружное кольцо цветка состоит из чашелистиков, а внутреннее кольцо — из лепестков. В лилиях они выглядят почти одинаково. У многих других цветов чашелистики зеленые, а лепестки разноцветные.

- Сначала снимите чашелистики, а затем лепестки.

- Сосчитайте количество чашелистиков и лепестков. Вы заметили пыльцу (оранжевого цвета) на каком-либо из них?

- После того, как вы очистите чашелистики и лепестки, вы можете ясно увидеть тычинки («мужские» части цветка). Тычинки в основном состоят из пыльников (длинных, эллиптических и коричневых головок поверх нитей (опорных стеблей). Некоторые пыльники могут расколоться, чтобы обнажить другие пыльцевые зерна внутри.

- Отрежьте тычинки и осмотрите пыльник и пыльцу с помощью стереомикроскопа.

- Длинный стебель, оставшийся в центре цветка, представляет собой пестик («женские» части) с рыльцем на его верхнем конце. Если цветы свежие, рыльце будет липким для улавливания пыльцы. Вы можете разрезать его по пути вниз по стилю (стеблевой части) к семязачатку.

- В основании столбика находится завязь. Он содержит семязачатки, которые разовьются во все семена, если они будут оплодотворены спермой из пыльцы.

- Разрежьте яичник пополам, чтобы увидеть семязачатки.

- Осмотрите срез яичника с помощью стереомикроскопа для диссекции.

- В основании завязи находится главный нектарник. Разрежьте его, чтобы увидеть ксилему (водопроводящие сосуды сосудистых растений) и флоэму (сосуды, проводящие сахар).

6.9 Вопросы для повторения

- Что такое голосеменные растения?

- Что такое покрытосеменные растения?

- Что такое пыльца?

- Что такое семядоли?

- Что такое ксилема?

- Что такое флоэма?

КСУ | Факультетская сеть — Голосеменные

Голосеменные (примерно 1100 видов) и покрытосеменные вместе составляют семенные растения, которые

являются гетероспористыми и сохраняют свои споры и гаметофиты внутри родительских

диплоидная ткань. Женские гаметофиты вырастают из мегаспоры и состоят из

несколько клеток, содержащихся в диплоидной ткани семязачатка. Мужские гаметофиты еще мельче.

и упакованы внутри диплоидной ткани в виде пыльцы. Формируется мужской гаметофит

на небольшом расстоянии от женского гаметофита в результате опыления, а когда

ядро спермия из пыльцы сливается с яйцеклеткой внутри яйцеклетки, в результате чего

зигота развивается в диплоидный зародыш, упакованный с источником пищи внутри семени.

Таким образом, миниатюрная версия следующего поколения диплоидного спорофита уже существует.

внутри семени до того, как оно высвободится из родительского спорофита.

Хотя большая часть разнообразия видов наземных и семенных растений приходится на цветущие

растения (покрытосеменные), голосеменные — это сосудистые семенные растения, которые доминируют в экосистемах.

над значительной частью планеты (особенно хвойными в северном полушарии).

Голосеменные означает «голые семена», имея в виду, что семяпочки этих растений не

заключены в настоящий плод, как у покрытосеменных. К голосеменным растениям относятся знакомые вечнозеленые растения.

К голосеменным растениям относятся знакомые вечнозеленые растения.

деревья, такие как сосны и другие хвойные, а также несколько эксцентричных групп с низким

видовое разнообразие — гнетофиты, саговники и гинкго. Молекулярные исследования

поддержал положение только саговников как основной линии среди современных голосеменных,

хотя поддержка невелика, поскольку некоторые исследования объединяют Ginkgo + Cycads.

Когда-то считалось, что гнетофиты более тесно связаны с покрытосеменными растениями, а не

чем голосеменные, гипотеза, известная как гипотеза антофитов , потому что они имеют общие черты двойного оплодотворения и элементов сосудов (рассеянные широкие клетки ксилемы) с покрытосеменными, но не с другими голосеменными. Однако,

большинство молекулярных исследований показывают, что Gnetophytes являются частью монофилетической клады Gymnosperm,

хотя их размещение среди голосеменных варьируется. «Gnetifer» гипотеза помещает Gnetophyes в сестринскую группу по отношению к хвойным (показано на дереве

«Gnetifer» гипотеза помещает Gnetophyes в сестринскую группу по отношению к хвойным (показано на дереве

в верхней части страницы). Некоторые молекулярные исследования фактически поместили Gnetophytes в

Хвойные деревья как сестра отряда Pinales, гипотеза, известная как гипотеза «Gnepine» , хотя ни одна из гипотез не имеет сильной поддержки. Основная проблема облачности

размещение гнетофитов таково, что они находятся на длинной расходящейся ветви с

много мутаций по сравнению с другими голосеменными. Независимо от того, гнепин или

Гипотеза гнетифера верна, она указывает на двойное оплодотворение и элементы сосуда.

наблюдаемые у гнетофитов и покрытосеменных, развивались независимо (конвергентная эволюция).

Cycadophyta (Cycads) ~300 видов

Саговники двудомные, пыльца и семена часто находятся в конусовидных структурах. В

В

в некоторых случаях семена образуются на структурах, более похожих на листья, известных как

мегаспорофиллы. Саговники имеют перисто-сложные листья, и их иногда называют

как саго «Пальмы», хотя они не имеют близкого отношения к этому семейству цветковых

растения. Некоторые виды саговников обычно культивируются как декоративные растения.

Cycadales

Cycadaceae: Cycas revoluta (мегаспорофиллы = самки), (Cycas sp. megasporophylls) Sago

PALM

Zamiales

Zamiaceae: Zamia furfuracea (женские конусы)

Zamiales

Zamiaceae

Ginkgophyta (Ginkgo): 1 Вид

Ginkgo. . Нет

существуют известные естественные популяции, хотя он культивировался веками.

«плоды» на самом деле представляют собой мясистые семенные оболочки (семяпочки голосеменных не содержатся в завязях,

которые образуют настоящие плоды покрытосеменных растений). Семена гинкго считаются деликатесом.

Семена гинкго считаются деликатесом.

в некоторых восточных культурах, хотя гниющие семена источают неприятный запах вокруг

плодоносящие женские деревья. Аромат исходит от масляной кислоты, того же соединения, что и

прогорклым маслом. По этой причине обычно выбирают мужские деревья.

в декоративных целях.

Ginkgoales

Ginkgoaceae

Maidenhair Tree

Pinophyta (хвойные): 700 видов

Pinales

Pinaceae (Семейство Сосновых): 255 видов

в Георжии, только 3 семейства Gymnosperm далеко

это сосновые. Породы сосны особенно разнообразны по состоянию относительно других

голосеменные, хотя аборигенных видов здесь пока всего 10. Pinaceae имеют игольчатые

листья и женские стробилы, которые напоминают типичные «сосновые шишки», хотя размер шишки

сильно варьируется. Чешуйки на шишках у сосновых черепитчатые, т.

перекрываются в виде спирали от основания к вершине. Сосны являются одними из самых

экономически важные растения в штате, особенно сосна лоблолли ( Pinus taeda ),

который широко выращивается для получения древесины и сейчас гораздо более распространен в штате, чем

было исторически. Сосна косая (Pinus elliotii) часто более широко высаживается на

внешняя прибрежная равнина. На прибрежной равнине Джорджии когда-то преобладала длиннолистная сосна (Pinus

palustris) саванны, а Длиннолистный обычно простирался вдоль сухих хребтов далеко вглубь.

предгорья и районы СЗ ГА. Длиннолистная сосна гораздо лучше переносит огонь, чем наша

другие местные сосны, но когда все большие деревья были вырублены в 1800-х и начале

1900-х гг., тушение пожаров и превращение большей части прибрежной равнины в сельскохозяйственные угодья.

или плантации других быстрорастущих видов сосны покинули среду обитания длиннолистной сосны.

как только крошечные разбросанные остатки фрагментов. Производство рождественских елок также дает Pinaceae.

дополнительное экономическое значение. Исторически сложилось так, что кору болиголова собирали из-за ее концентрации.

танина, используемого для дубления кожи. Скипидар является еще одним исторически важным

Продукт сосновые.

Примеры

Тамарак

Кипарисовые (семейство кипарисовых): 166 видов

Кипарисовые обычно отличаются от сосновых наличием шишек с

неспирально-черепичные конусы. Некоторые шишки Cupressaceae могут быть деревянистыми, как Pinaceae.

некоторые из них круглые / круглые, а у некоторых сильно модифицированные и мясистые чешуйки конусов.

а не древесный, что приводит к ягодообразному конусу, который рассеивается птицами в том же

таким образом, как много семян покрытосеменных рассеяно в мясистой ткани завязи (плоды). Кипарисовые

Кипарисовые

обычно имеют более чешуйчатые листья, а не линейные иголки, хотя один из наших

самый распространенный вид, Baldcypress, имеет отчетливо игольчатые листья, которые являются листопадными.

зимой. Cupressaceae — популярные декоративные хвойные деревья из-за их густой листвы.

Некоторые из них достаточно велики, чтобы быть очень важными древесными деревьями (секвойя, секвойя, западная

Кедр красный), а древесина кедра ценна своей устойчивостью к гниению и приятной,

стойкий аромат. В производстве используются плодообразные шишки можжевельника.

джина.

Примеры

Северный белый кедр

Gnetophyta (Gnetophytes): 112 видов

рождаются в шишках или имеют мясистую наружную оболочку, похожую на костянку (но голосеменные

не плодись!). Виды Gnetum могут варьироваться от небольших деревьев до высоко вьющихся лиан.

6.4)

6.4)