Содержание

Газообмен листьев

admin

0 Комментариев

Биологические процессы, Биология, Дыхание, Растения

Contents

- 1

Лист и его органы дыхания - 2 Что такое газообмен листьев

- 3

Функция газообмена листа - 4

Процесс газообмена в листьях - 5

Через что происходит газообмен листьев - 6

Приспособление листьев к газообмену - 7

Что происходит в листе во время газообмена - 8

Влияние различных факторов на газообмен листьев

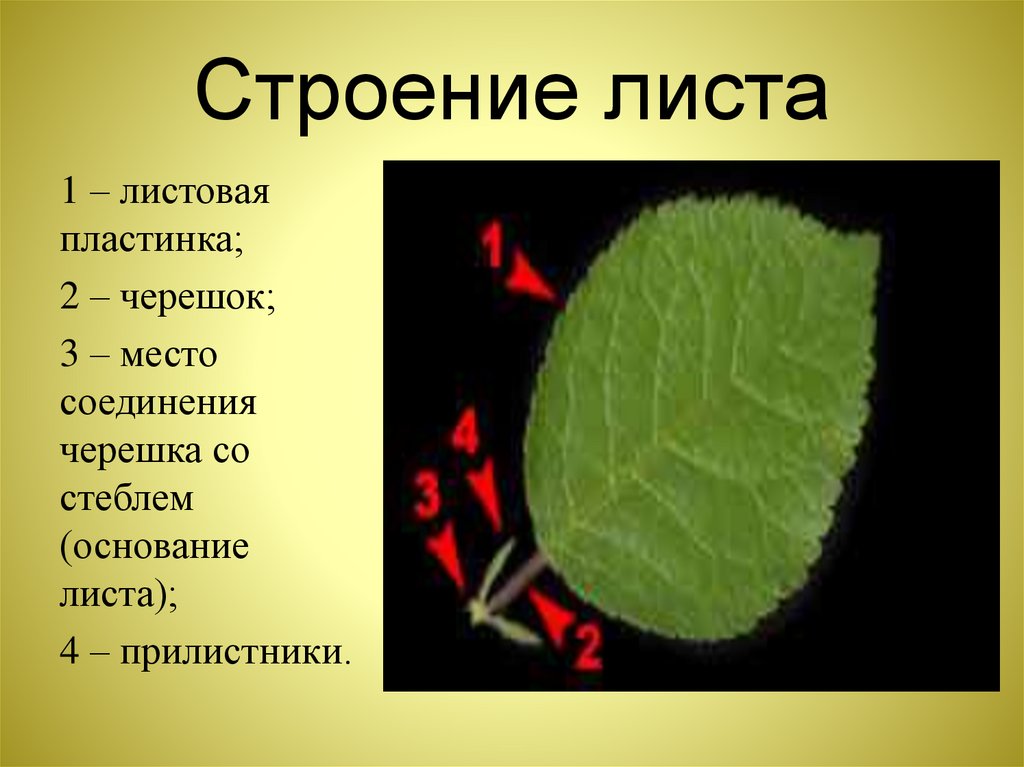

Лист и его органы дыхания

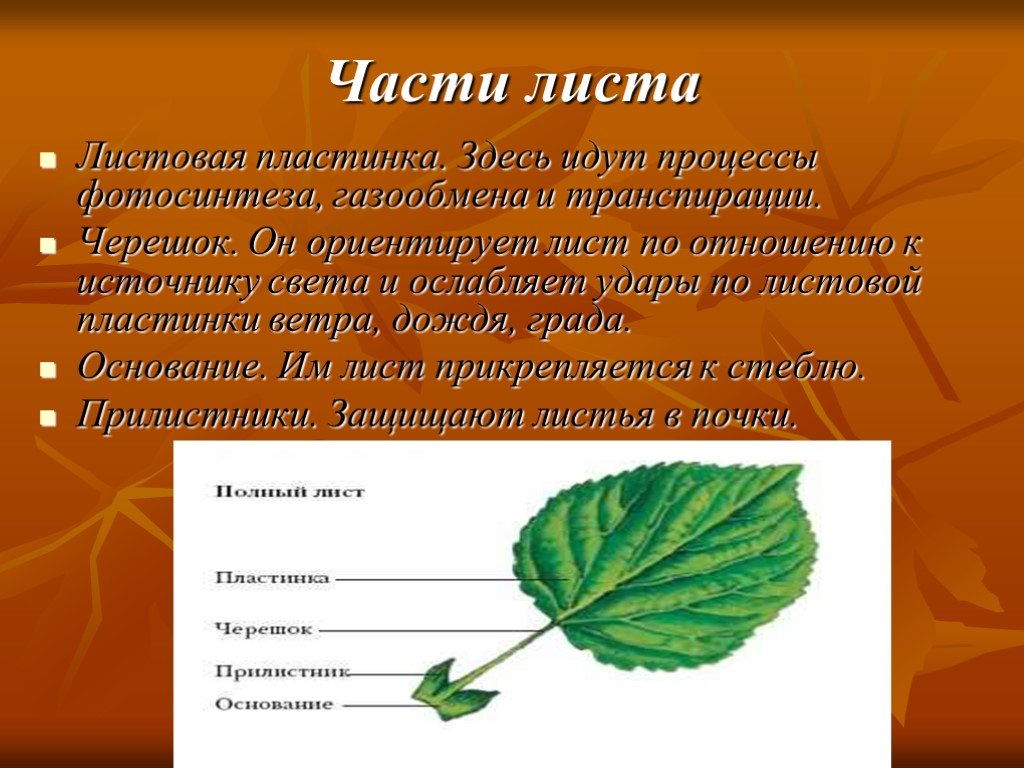

Лист – вегетативный орган растения. Он располагается на побеге, или стебле, месторасположениие листа называют узлом. От узла отходят боковые органы – листья, почки, ветки, придаточные корни.

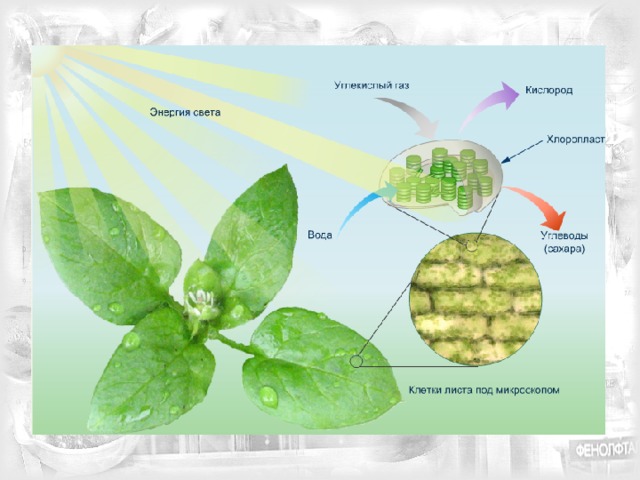

Лист выполняет важные функции в жизни растения. Основными функциями листа являются газообмен, фотосинтез и транспирация. Именно с помощью листьев растение хорошо улавливает солнечный свет.

Основными функциями листа являются газообмен, фотосинтез и транспирация. Именно с помощью листьев растение хорошо улавливает солнечный свет.

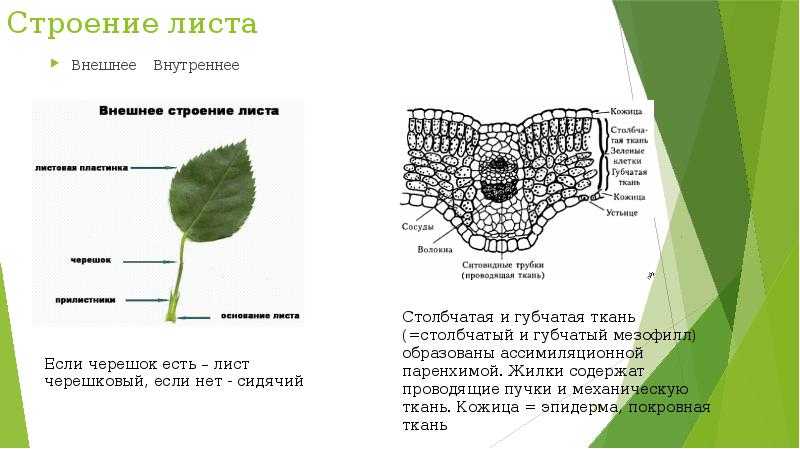

Мякоть листа состоит из:

- эпидермиса (кожицы),

- столбчатой ткани (хлоренхимы),

- губчатой ткани (аэренхимы),

- жилок (сосудисто-волокнистого пучка),

- межклетников,

- замыкающих клеток и устьица.

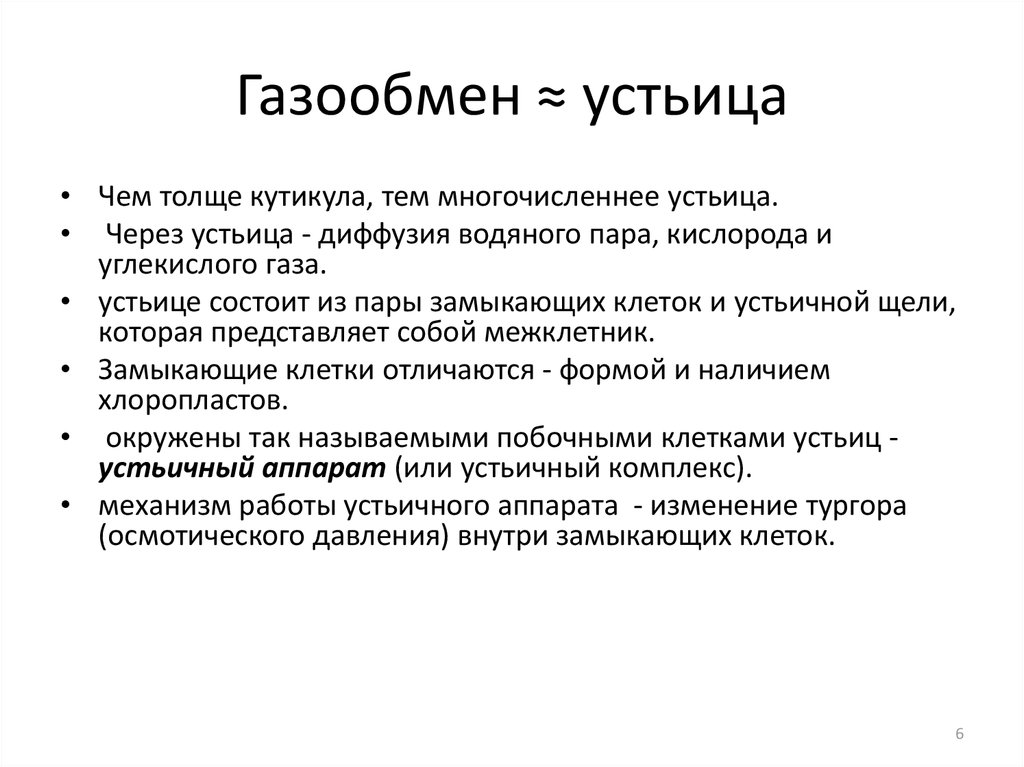

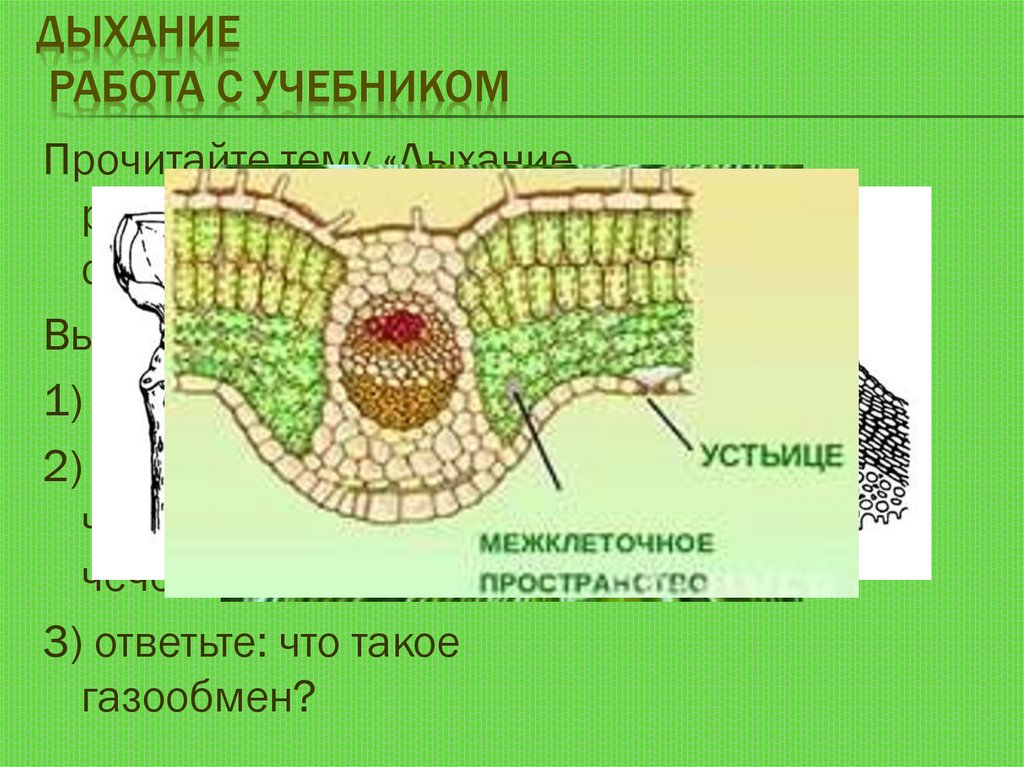

Устьица представляют собой крошечные поры. Количество устьиц у разных растений ризменяется от нескольких десятков до нескольких тысяч на 1 кв.мм. Они расположены на эпидермисе листьев, стеблей и других органов. Устьице состоит из 2-х замыкающих клеток, содержащих хлоропласты, и соответственно, способных к фотосинтезу.

При недостатке влаги замыкающие клетки начинают тесно прилегать друг к другу. При избытке воды в замыкающих клетках они увеличиваются в объеме, их более тонкие стенки начинают растягиваться. Таким образом, между замыкающими клетками образуется отверстие – устьичная щель. Она способна сужаться или расширяться, что регулирует испарение воды и газообмен.

Она способна сужаться или расширяться, что регулирует испарение воды и газообмен.

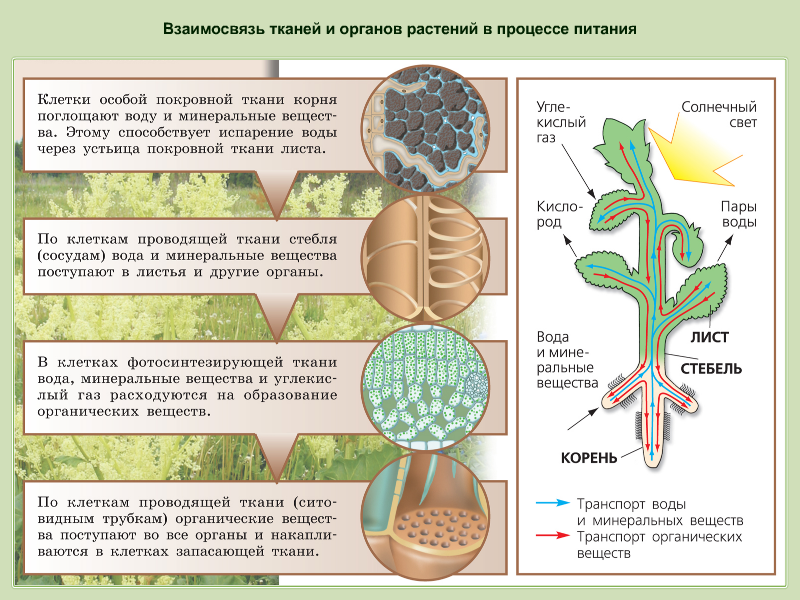

Под устьичной щелью располагается межклетник. Он представляет собой воздушную полость, окруженную клетками мякоти листа. Через открытые устьица внутрь листа проникает воздух, который в дальнейшем используется в процессах дыхания и фотосинтеза. Благодаря наличию хлорофилла в столбчатом мезофилле – основной ткани пластинки листа, и происходит фотосинтез.

Благодаря межклетникам и устьицам, расположенным в губчатом мезофилле листа, происходит процесс газообмена.

Клетки кожицы, примыкающие к замыкающим клеткам, называют сопровождающими, или околоустьичными. Замыкающие и сопровождающие клетки – это устьичный аппарат. Устьица могут располагаться на верхней плоскости листа, снизу листа или сразу с 2-х сторон. У большинства растений они расположены на нижней поверхности листа, это предотвращает пересыхание влаги на солнечном свету.

Важной особенностью клеточного строения листа является содержание хлоропластов в некоторых клетках. Их основная функция — фотосинтез.

Что такое газообмен листьев

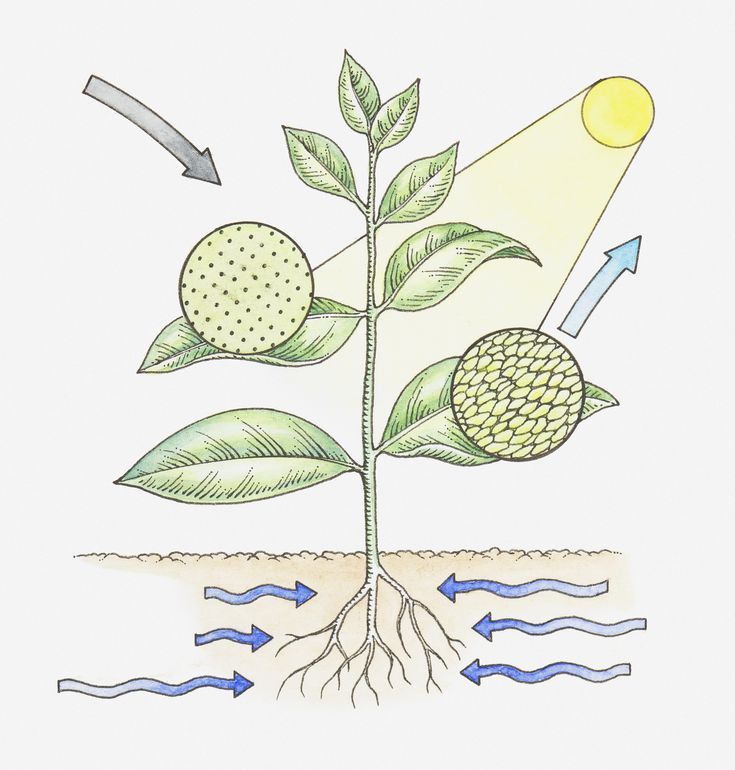

Растения, как и все живые организмы, растут, питаются, размножаются и дышат. Дыхание представляет собой процесс поглощения организмом кислорода и удаления из него углекислого газа. Процесс не прекращается ни днем, ни ночью. Органы дыхания у растений не такие сложные, как у животных или людей. Из воздуха кислород попадает в ткани и клетки растений через лист, стебель или корень. Больше всего кислорода попадает в растение именно через листья.

Существует два основных типа дыхания, присущее и листьям растения: аэробное и анаэробное.

- Аэробное дыхание происходит в митохондриях всех эукариотических организмов и свойственно всем высшим организмам, для него требуется атмосферный кислород. Оно представляет собой окислительный процесс, состоящий из бескислородной и кислородной стадии.

Бескислородная стадия сопровождается освобождением водорода. Во время кислородной стадии расщепляются атомы.

Бескислородная стадия сопровождается освобождением водорода. Во время кислородной стадии расщепляются атомы. - Энаэробное дыхание происходит у прокариотических организмов – бактерий и дрожжей, сопровождается отсутствием кислорода и образование этилового спирта и диоксида углерода. При нем окисляется молекулярный водород и энергия, необходимая для синтеза аденозинтрифосфорной кислоты.

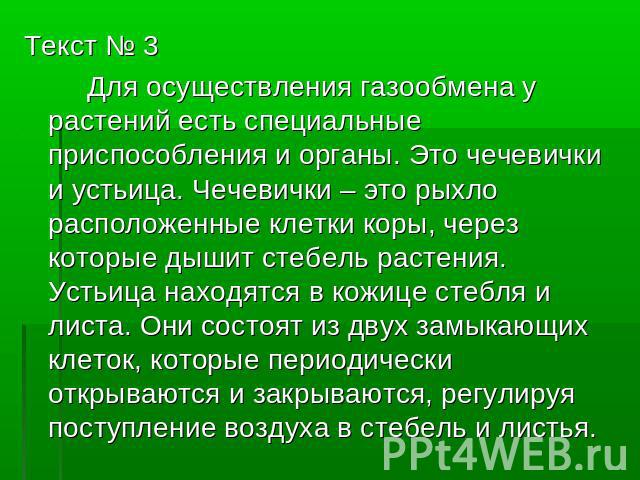

Газообмен листьев представляет собой совокупность процессов обмена газами между живыми организмами, в частности растениями, и окружающей средой. У растений он осуществляется через устьица листьев, чечевички или мелкие трещины в коре.

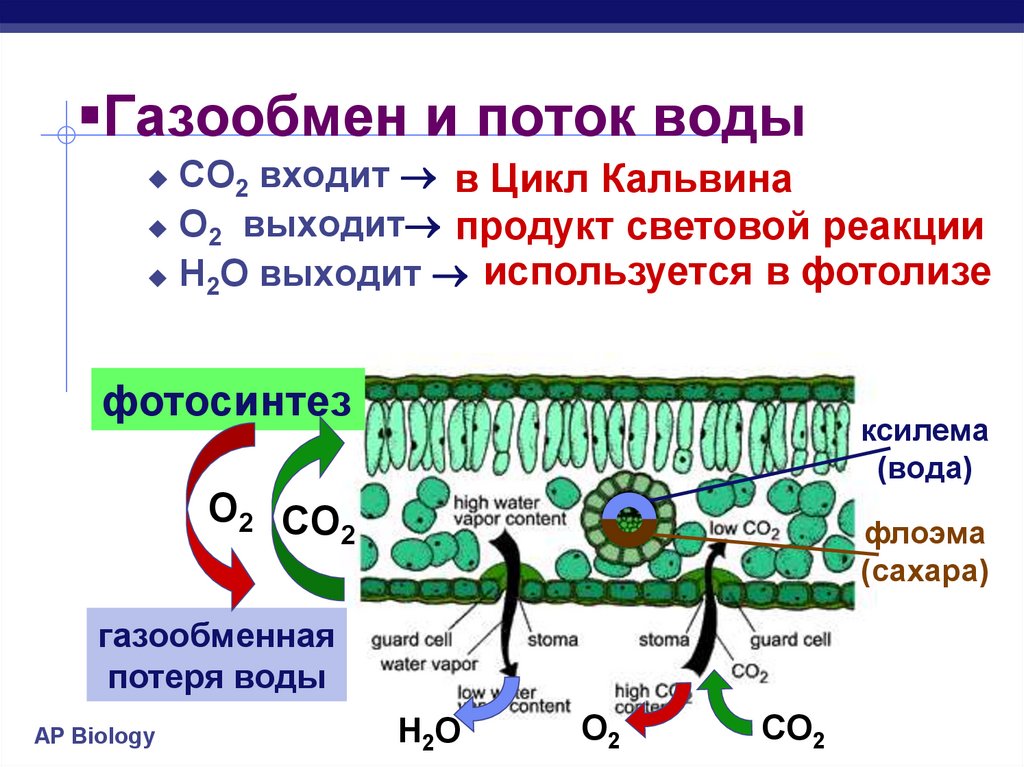

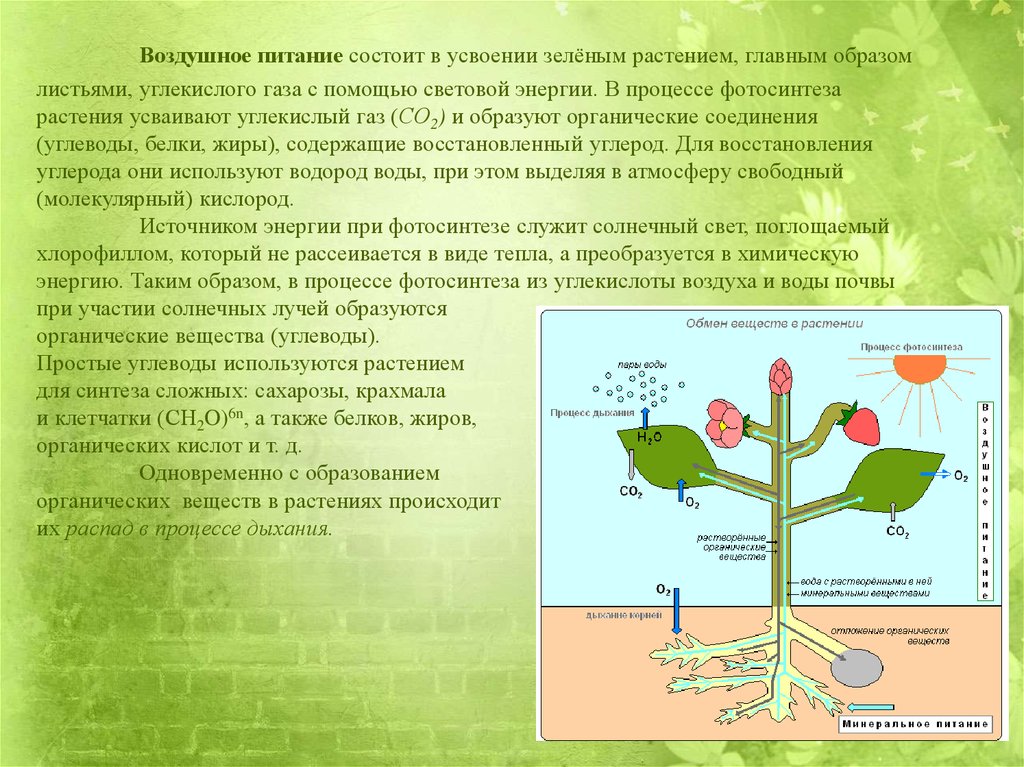

Газообмен обеспечивает жизнедеятельность между живыми организмами и окружающей средой. В процессе диффузии растения поглощают кислород из воды или воздуха, а окружающую среду выделяют углекислый газ, образовавшийся в результате фотосинтеза. В процессе фотосинтеза растения, наоборот, поглощают из окружающей среды углекислый газ и выделяют в нее кислород. Следовательно, дыхание и фотосинтез у листьев растений – полностью противоположные процессы, и в то же время взаимосвязанные межу собой.

Следовательно, дыхание и фотосинтез у листьев растений – полностью противоположные процессы, и в то же время взаимосвязанные межу собой.

Функция газообмена листа

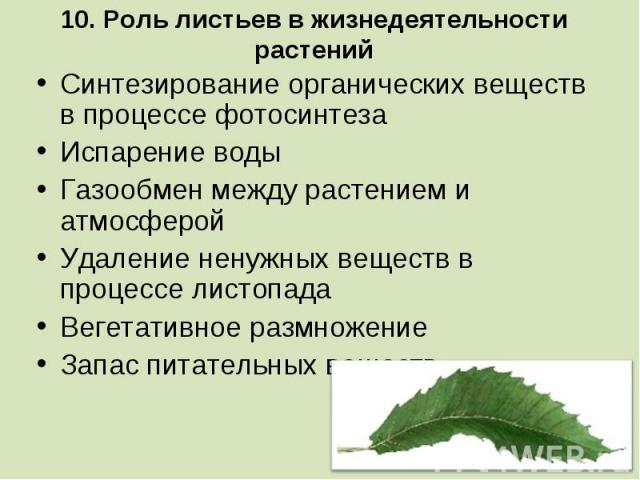

Функции листа разнообразны: газообмен, фотосинтез, испарение, запас питательных веществ, удаление ненужных веществ. Благодаря работе устьиц происходит газообмен между растением и окружающей его атмосферой.

Доступ кислороду к органам растения, в том числе и листьев, это – одно из важнейших условий его жизни. Растениям требуется относительно мало кислорода по сравнению с животными. На дыхание растений кислорода тратится намного меньше, чем выделяется в процессе фотосинтеза

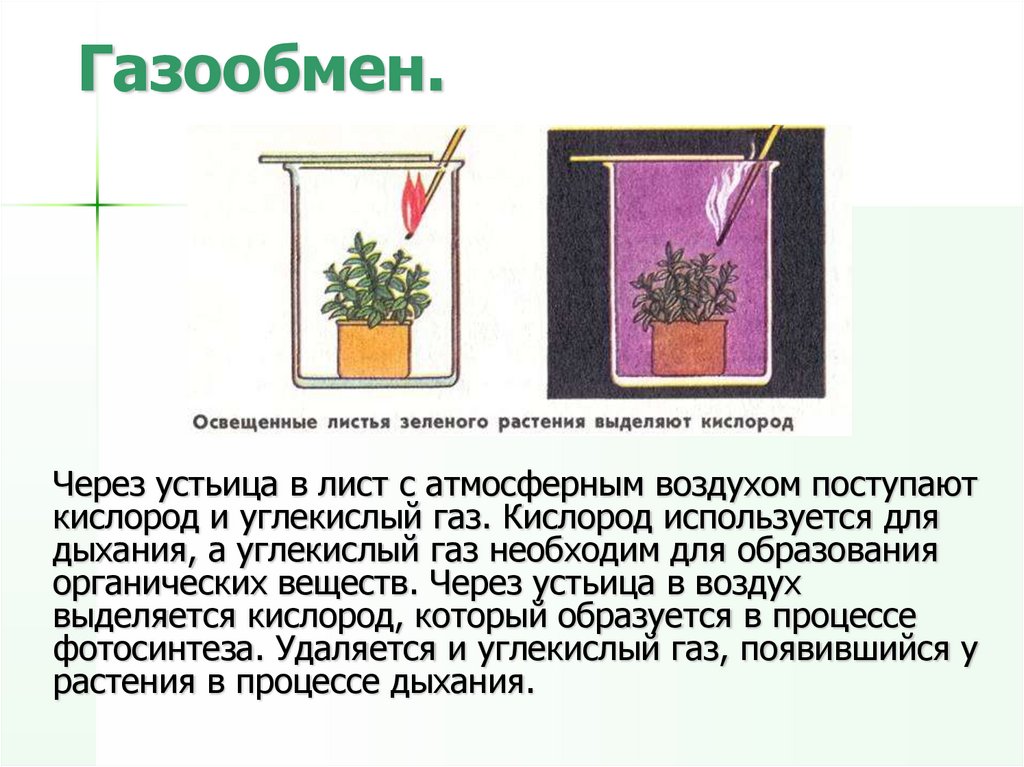

Кислород жизненно необходим для дыхания растения, а углекислый газ нужен растению для образования органических веществ. В воздух выделяется кислород через устьица листа, образованный в процессе фотосинтеза. Образовавшийся у растения в процессе дыхания углекислый газ удаляется.

Дыхание, газообмен, фотосинтез во всех клетках листа происходят непрерывно. Как только прекращается дыхание, лист погибает.

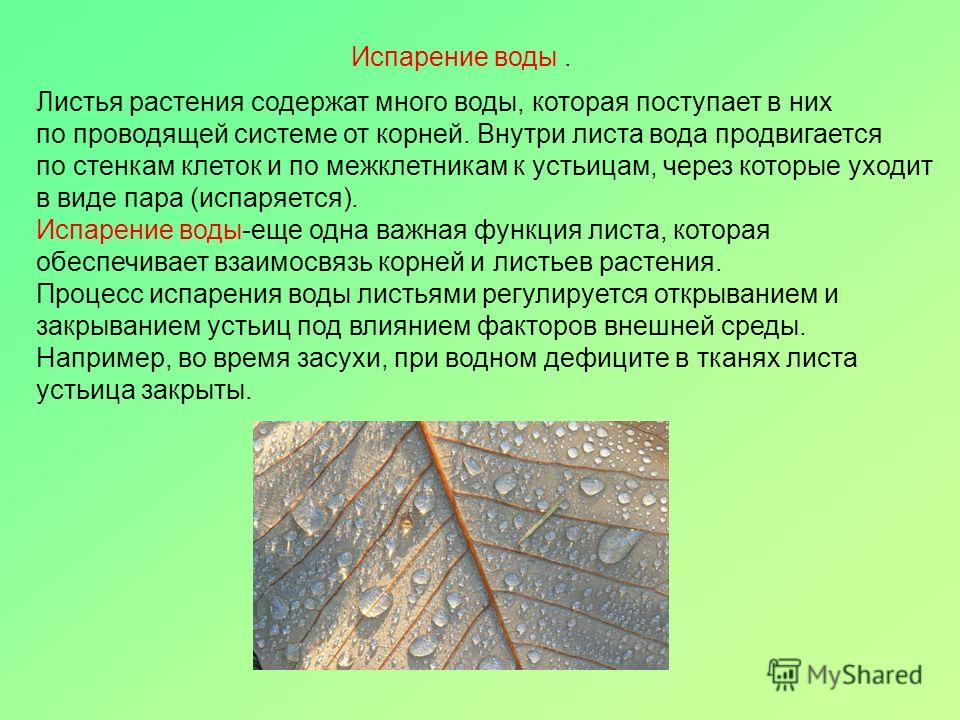

Вследствие процесса газообмена листья защищены от иссушения, в них сохраняется вода в засушливый период.

Процесс газообмена в листьях

Газообмен листьев происходит благодаря диффузии газов через всю поверхность листа и через устьица листьев. Под диффузией понимают процесс, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного разных веществ.

Основной оборот газа у растений главным образом происходит через листья благодаря большой площади его поверхности и очень малой толщине. В мякоти листа содержится огромное количество хлоропластов с зеленым хлорофиллом.

Кислород поступает в ткани растения, далее через межклетники он проникает в его клетки.

Обмен газов происходит при открытии и закрытии устьиц между листом и атмосферой. Через устьица кислород поступает в лист, через них же выводится углекислый газ и испаряется влага. В процессе фотосинтеза поступление углекислого газа осуществлятся через щель в клетках устьиц. Затем он поступает к хлорофилосодержащим тканям листа.

Через устьица кислород поступает в лист, через них же выводится углекислый газ и испаряется влага. В процессе фотосинтеза поступление углекислого газа осуществлятся через щель в клетках устьиц. Затем он поступает к хлорофилосодержащим тканям листа.

Это сопровождается выделением кислорода – освободившись в процессе фотосинтеза, он начинает выходить наружу. В процессе дыхания растение поглощает кислород, а выделяет углекислый газ. Кроме кислорода растения способны высвобождать водяные пары, также выходящие через устьица. Этот процесс называют транспирацией. Таким образом, газообменные процессы в листе регулируются благодаря открыванию и закрыванию устьичной щели.

Через что происходит газообмен листьев

Газообмен происходит благодаря работе устьиц. Дыхание в листьях происходит в клетках органов, которые расположены по всей поверхности. Такие же клетки расположены и на поверхности стебля и корней. Но, основной оборот газа проходит именно через листья.

Но, основной оборот газа проходит именно через листья.

Замыкающие клетки устьиц листьев могут меняться в размерах, расширяться, сужаться или замыкаться. Благодаря этому свойству через них происходит испарение воды и газообмен. Клетки, примыкающие к устьичной щели, более утолщенные. В зависимости от объема воды в устьичных клетках, их оболочки, которые имеют разную толщину, в разной степени растягиваются. Благодаря этому процессу открывается или замыкается устьичная щель. Только замыкающие клетки кожицы содержат хлоропласты. Изменение формы замыкающих клеток приводит к изменению ширины устьичной щели. Наружная часть устьица состоит из пленчатых выступов, которые ограничивают небольшое пространство от наружных поверхностей.

Скорость газообмена и транспирации в листьях растений может регулироваться открыванием и закрыванием устьичной щели.

При транспирации выводится водяной пар. Воду испаряют все части растения, но больше всего ее испаряют листья, создавая особый микроклимат возле растения. Устьичная транспирация листа является самой интенсивной.

Устьичная транспирация листа является самой интенсивной.

Приспособление листьев к газообмену

Для осуществления газообмена листьев есть специальные приспособления – кожица, жилки, устьица и чечевички.

Со всех сторон лист окружен покровной тканью – эпидермой или кожицей, состоящей из слоя плотно примыкающих живых клеток без межклетников между ними. Наружные стенки покровных клеток утолщенные. Эти клетки выделяют воскоподобные вещества, образующие кутикулу. Клетки кожицы не содержат хлорофилла. Поэтому, они не способны к фотосинтезу и газообмену. Но, они свободно пропускают солнечные лучи в глубину листа к фотосинтезирующим клеткам основной ткани. Их называют паренхимами.

Кожица листа также непроницаема для газов. С одной стороны, эпидермис защищает листья растения от высыхания. Но, с другой стороны, через него проходят массы газов и паров воды, причем в разных направлениях. К ним относятся весьма интенсивные процессы газообмена и парообмена. У листьев растений проблема газообмена и парообмена успешно разрешается через устьица.

У листьев растений проблема газообмена и парообмена успешно разрешается через устьица.

Почти всю площадь листа, кроме жилок, занимает основная ткань, мезофилл. Она состоит из столбчатой и губчатой фотосинтезирующих тканей. Столбчатый мезофилл, или основная фотосинтезирующая ткань листа, располагается над верхним слоем кожицы и состоит из вертикально вытянутых клеток. Они плотно прижаты друг к другу и содержат хлорофилл в большом количестве. Благодаря наличию хлоропластов в столбчатой ткани мякоти листа происходит фотосинтез с образованием органических веществ. Они доставляются в разные части растения.

Губчатый мезофилл расположен ниже относительно столбчатого мезофилла. Он состоит из фотосинтезирующих клеток, которые рыхло расположены и имеют большие межклетники. Благодаря этому осуществляется свободный газообмен с внешней средой.

В эпидермисе листа располагаются устьица. Через устьица и межклетники губчатого мезофилла углекислый газ поступает в клетки столбчатого мезофилла. Образованный в процессе фотосинтеза кислород свободно проникает в атмосферу из листа. Площадь поверхности клеток губчатого мезофилла превышает площадь поверхности листа. Это способствует интенсивному газообмену листьев.

Образованный в процессе фотосинтеза кислород свободно проникает в атмосферу из листа. Площадь поверхности клеток губчатого мезофилла превышает площадь поверхности листа. Это способствует интенсивному газообмену листьев.

Устьица занимают не более 2 процентов площади всего листа. Длина устьичной щели составляет 20-30 мкм. Ширина щели колеблется в пределах 3-6 мкм

Что происходит в листе во время газообмена

При солнечном свете в замыкающих клетках устьица вырабатывается сахар, ответственный за оттягивание воды от соседних клеток. Происходит увеличение тургора в замыкающих клетках, при этом тонкие места оболочки устьичных клеток растягиваются намного сильнее по сравнению с толстыми. Выступы в форме выпуклостей, которые выпячиваются в щель устьица, принимают плоскую форму. Все это приводит к раскрытию устьица.

В темноте сахар переходит в крахмал, соответственно, в замыкающих клетках начинает падать тургор. Ослабляется растяжение тонких участков оболочки. Они начинают выпячиваться навстречу во встречных направлениях. Соответственно, происходит закрытие устьица.

Ослабляется растяжение тонких участков оболочки. Они начинают выпячиваться навстречу во встречных направлениях. Соответственно, происходит закрытие устьица.

Через устьичные щели воздух попадает к внутренним клеткам листа. Через них же пары воды и газы выходят наружу.

Влияние различных факторов на газообмен листьев

- Если почва плохо обработана, недостаточно увлажнена, или наоборот переувлажнена с избытком, то корням растения не хватает кислорода. Не поступает кислород и к остальным частям растения, включая и листья, что приводит к полной гибели растения.

- Чем выше температура воздуха, тем более интенсивно происходят процессы дыхания и газообмена. Доказано, что при температуре выше +40С и ниже 0С эти процессы в листьях замедляются вплоть до полного прекращения.

- Газообмен листьев ускоряется при хорошей освещенности.

- Возраст листьев также влияет на процесс газообмена – чем старше лист, тем медленнее он происходит.

- Испарение воды снижает температуру растения, защищает его от перегрева, обеспечивает приток веществ от корня к стеблю, листьям и другим частям растения. От скорости и интенсивности транспирации зависит интенсивность фотосинтеза и газообмена листьев.

Газообмен растений

У растений под воздействием загрязненного воздуха ослабляется фотосинтез, желтеют и опадают листья, нарушается газообмен, подавляются рост, цветение и плодоношение. Зарегистрированы случаи сильных повреждений картофеля, кукурузы, томата, сои, арахиса, фасоли, люцерны, апельсинов, винограда и других видов культивируемых растений.[ …]

Как абсолютные, так и дифференциальные измерения (1 1е, 1960) проводили при помощи инфракрасных анализаторов газов («Унор» и «15А», выпускаемых фирмами Майхак и Бекман, соответственно). Величину абсолютного обмена СОг в единицу времени рассчитывали как произведение разности концентраций СОг во входящем и выходящем воздухе и скорости обмена воздуха и выражали в мг СОг/дм2 площади листа в единицу времени. [ …]

[ …]

Большинство растений поливают летом обильно, зимой — умеренно. Сильная пересушка почвы также опасна, как и избыточный полив: отмирает часть корневой системы (прежде всего молодые корни), желтеют и осыпаются листья (обычно сначала нижние). Растения, пересушенные неоднократно, постепенно ослабевают, теряют декоративность. Есть растения, которые совсем не выносят сильной пересушки и погибают сразу (плющ, азалия, хойя, циссус, хвойные, камелия, цитрусовые). Частая пересушка приносит вред и самой почве: нарушается ее структура, пористость, газообмен, она постепенно уплотняется, быстрее высыхает.[ …]

Большинство растений не может существовать без непрерывного притока кислорода к корням и вывода углекислого газа из почвы. Если изолировать почву от атмосферного воздуха, то кислород в ней израсходуется полностью через несколько суток. Следовательно, почвенный воздух обеспечивает живые организмы кислородом только при условии постоянного обмена с атмосферным воздухом. Процесс обмена почвенного воздуха с атмосферным называют газообменом или аэрацией. [ …]

[ …]

Сожительство растений может быть и без прижизненного обмена веществ. В этих случаях растение, живущее на другом, используя последнее только как место прикрепления, называют эпифитом. Частным случаем эпифитизма являются э п и ф и л л ы, т. е. растения, использующие в качестве опоры только листья другого растения. Эпифиты и эпифиллы могут заметно влиять на свой субстрат, затрудняя газообмен и другими путями.[ …]

Насосная функция растений может ослабляться или усиливаться в зависимости от условий внешней среды. Открытием чрезвычайной важности было установление анти-транспирационного эффекта С02. Этому явлению, которое несомненно должно иметь как положительные, так и серьезные теневые стороны, пока уделяется слишком мало внимания. Опыты с пшеницей и кукурузой показали, что при повышении концентрации С02 с 300 до 600 частей на млн. транспирация у этих культур снижалась соответственно на 5 и 20%. Оказалось также, что по увеличению эффективности использования воды в условиях дополнительной подкормки углекислотой кукуруза превосходит хлопчатник. С помощью специальной аппаратуры была установлена причина указанного явления. Оказалось, что рост концентрации С02 в воздухе вызывает снижение устьич-ной проводимости и повышает эффективность использования воды у всех растений, подвергающихся опытам (рис.2). Устьица — это маленькие отверстия на поверхности листьев, обычно около 10 мкм длиной и от 2 до 7 мкм шириной. Через них растеши осуществляют газообмен с атмосферой.[ …]

С помощью специальной аппаратуры была установлена причина указанного явления. Оказалось, что рост концентрации С02 в воздухе вызывает снижение устьич-ной проводимости и повышает эффективность использования воды у всех растений, подвергающихся опытам (рис.2). Устьица — это маленькие отверстия на поверхности листьев, обычно около 10 мкм длиной и от 2 до 7 мкм шириной. Через них растеши осуществляют газообмен с атмосферой.[ …]

Хроническое поражение растений является результатом длительного (периодического или систематического) воздействия небольших концентраций ЙОг. Характерными здесь являются уменьшение размеров ассимиляционных органов, снижени« прироста, преждевременный листопад, прекращение плодоношения и др. Газообмен при этом нарушается в течение длительного времени.[ …]

В процессе отмирания как целых растений, так и отдельных их частей органические вещества поступают в почву (корневой и наземный спад). Количество годового спада колеблется в значительных пределах: во влажных тропических лесах он достигает 250 ц/га, в арктических тундрах — менее 10 ц/га, а в пустынях — 5—6 ц/га. На поверхности почвы органические вещества под воздействием животных, бактерий, грибов, а также физических и химических агентов разлагаются с образованием почвенного гумуса. Зольные вещества пополняют минеральную часть почвы. Неразложившийся растительный материал образует так называемую лесную подстилку (в лесах) или войлок (в степях и лугах). Эти образования оказывают влияние на газообмен почвы, проницаемость осадков, на тепловой режим верхнего слоя почвы, почвенную фауну и жизнедеятельность микроорганизмов.[ …]

На поверхности почвы органические вещества под воздействием животных, бактерий, грибов, а также физических и химических агентов разлагаются с образованием почвенного гумуса. Зольные вещества пополняют минеральную часть почвы. Неразложившийся растительный материал образует так называемую лесную подстилку (в лесах) или войлок (в степях и лугах). Эти образования оказывают влияние на газообмен почвы, проницаемость осадков, на тепловой режим верхнего слоя почвы, почвенную фауну и жизнедеятельность микроорганизмов.[ …]

Потребность в кислороде корней растений удовлетворяется преимущественно за счет свободного почвенного воздуха, участвующего постоянно в газообмене между почвой и атмосферой.[ …]

Вода — это основной элемент жизни растений. Питание их изначально зависит от наличия достаточно большого количества почвенной влаги. Вода растворяет находящиеся в почве питательные соли и переводит их в форму, усвояемую растениями. Вместе с водой они всасываются корнями в виде питательных растворов и поступают в ток питательных веществ, идущих по проводящим сосудам к органам растения, которые его и используют. Образование новых клеток и вообще рост могут в конечном счете осуществляться только с помощью воды. Кактусы и прочие суккуленты населяют места, которые в течение долгого времени отличаются острой нехваткой воды. Чтобы на протяжении недель и даже месяцев, а порою даже годами переживать засуху, они запасают влагу в короткое время, когда она имеется, в своей запасающей ткани и затем очень экономно ее расходуют благодаря очень ограниченному испарению. Все суккуленты реагируют на высокую температуру и освещение не так, как другие растения — усилением транспирации, а наоборот, сокращают ее, поскольку их устьица (клетки, через которые осуществляется газообмен) глубоко погружены в ткань и открываются только ночью. Длительные периоды засухи приводят к значительной потере воды растениями. Действительно, некоторые виды безболезненно переносят сокращение своего объема до 60% от нормы. С другой стороны, тело кактуса может на 95% состоять из воды. Эти удивительные создания, легко переносящие голод и жажду, в благоприятное время должны достаточно интенсивно использовать влагу и растворенные в ней питательные вещества.

Образование новых клеток и вообще рост могут в конечном счете осуществляться только с помощью воды. Кактусы и прочие суккуленты населяют места, которые в течение долгого времени отличаются острой нехваткой воды. Чтобы на протяжении недель и даже месяцев, а порою даже годами переживать засуху, они запасают влагу в короткое время, когда она имеется, в своей запасающей ткани и затем очень экономно ее расходуют благодаря очень ограниченному испарению. Все суккуленты реагируют на высокую температуру и освещение не так, как другие растения — усилением транспирации, а наоборот, сокращают ее, поскольку их устьица (клетки, через которые осуществляется газообмен) глубоко погружены в ткань и открываются только ночью. Длительные периоды засухи приводят к значительной потере воды растениями. Действительно, некоторые виды безболезненно переносят сокращение своего объема до 60% от нормы. С другой стороны, тело кактуса может на 95% состоять из воды. Эти удивительные создания, легко переносящие голод и жажду, в благоприятное время должны достаточно интенсивно использовать влагу и растворенные в ней питательные вещества. Они не только должны вновь заполнить влагой свои водозапасающие органы, но и обеспечить прирост, который зависит от количества потребляемой воды и растворенных в ней питательных веществ. Немаловажную роль в жизни кактусов также играют роса и туман. Многие виды могут воспринимать эту влагу непосредственно через колючки или волоски. Большинство кактусов проходит период покоя во время нашей темной и холодной зимы. Исключение составляют южноамериканские шаровидные кактусы и различные эпифиты, некоторые из них даже зацветают зимой (шлюмбергера различные рипсалисы и родственные роды). Эти виды в состоянии покоя содержат в холоде и сухости. С конца октября — начала ноября полив сводят до минимума (за немногими исключениями). Растения, которые должны зимовать в теплых жилых комнатах или рабочих помещениях, должны получать немного воды раз в 8-10 дней.[ …]

Они не только должны вновь заполнить влагой свои водозапасающие органы, но и обеспечить прирост, который зависит от количества потребляемой воды и растворенных в ней питательных веществ. Немаловажную роль в жизни кактусов также играют роса и туман. Многие виды могут воспринимать эту влагу непосредственно через колючки или волоски. Большинство кактусов проходит период покоя во время нашей темной и холодной зимы. Исключение составляют южноамериканские шаровидные кактусы и различные эпифиты, некоторые из них даже зацветают зимой (шлюмбергера различные рипсалисы и родственные роды). Эти виды в состоянии покоя содержат в холоде и сухости. С конца октября — начала ноября полив сводят до минимума (за немногими исключениями). Растения, которые должны зимовать в теплых жилых комнатах или рабочих помещениях, должны получать немного воды раз в 8-10 дней.[ …]

В действительности воздушно-сухие растения мха содержат значительное количество воды. По определениям этого года воздушно-сухие растения содержали: мох Шребсра — 22%, хилокомиум — 18% воды. Это количество составляет более ’А части воды растений при полном насыщении. Видимых признаков завядания растений мха при этом содержании воды не обнаруживалось. Возможно, что газообмен при таких условиях продолжал совершаться, тем более, что истинное количество воды в живых тканях выше общего содержания ее в растении. Как известно, семена при такой влажности обнаруживают заметное дыхание.[ …]

Это количество составляет более ’А части воды растений при полном насыщении. Видимых признаков завядания растений мха при этом содержании воды не обнаруживалось. Возможно, что газообмен при таких условиях продолжал совершаться, тем более, что истинное количество воды в живых тканях выше общего содержания ее в растении. Как известно, семена при такой влажности обнаруживают заметное дыхание.[ …]

Закрытые днем устьица препятствуют газообмену и поступлению в растение ССЬ, что затрудняет фотосинтез. Как адаптация к этому ряд видов суккулентов поглощают ССЬ ночью, когда устьица открыты, а используют в фотосинтезе на следующий день; это сопряжено с определенными биохимическими приспособлениями.[ …]

На нижней стороне листа у большинства растений в эпидерме находятся многочисленные устьица — отверстия, образованные двумя замыкающими клетками. Через них осуществляются газообмен, испарение воды. Днем устьичная щель открыта, а на ночь закрывается.[ …]

Куперман И. А., Хитрово Е. В. Дыхательный газообмен как элемент продукционного процесса растений.— Новосибирск: Наука, 1977.— 183 с.[ …]

В. Дыхательный газообмен как элемент продукционного процесса растений.— Новосибирск: Наука, 1977.— 183 с.[ …]

Лист — это важный вегетативный орган растения, выполняющий основные функции: фотосинтез, испарение воды и газообмен.[ …]

Значительная плотность воды дает возможность растениям обитать во всей ее толще. У низших растений, заселяющих различные слои и ведущих плавающий образ жизни, для этого имеются специальные придатки, которые увеличивают их плаву- честь и позволяют им удерживаться во взвешенном состоянии. Высшие гидрофиты имеют слабо развитую механическую ткань. Как уже отмечалось выше, в их листьях, стеблях, корнях располагаются воздухоносные межклеточные полости, увеличивающие легкость и плавучесть взвешенных в воде и плавающих на поверхности органов, что также способствует омы-ванию внутренних клеток водой с растворенными в ней солями и газами. Гидрофиты отличаются большой поверхностью листьев при малом общем объеме растения, что обеспечивает им интенсивный газообмен при недостатке растворенного в воде кислорода и других газов. [ …]

[ …]

Установлено, что по скорости выделения С02 листья растений из-под полога леса превышали деляночные на 60%. Достоверных различий по интенсивности тепловыделения листьев лесных и деляночных растений выявлено не было. Расчеты показали, что относительная скорость роста листьев живучки, произрастающей под пологом леса, была вдвое выше, чем у растений на делянке. Снижение относительной скорости роста листьев у деляночных растений, вероятно, обусловлено замедлением роста в результате формирования большого числа наземных ползучих побегов, тогда как особи в лесу продолжали интенсивно развиваться. Можно полагать, что уменьшение интенсивности роста растений на делянке связано с их переходом к вторичному цветению в августе, что характерно для данного вида. В целом рассчитанные на основе микрокалориметрического метода данные, согласуются с результатами по С02-газообмену (Дымова, Головко 1998; Головко, Дымова, Табаленкова 2004). Таким образом, микро-калориметрический метод позволяет корректно и быстро исследовать эффекты внешней среды на рост растений. Данные свидетельствуют о согласовании дыхательного метаболизма растений с условиями произрастания.[ …]

Данные свидетельствуют о согласовании дыхательного метаболизма растений с условиями произрастания.[ …]

УСТЬИЦА — микроскопические отверстия в основном на нижней стороне листьев растений, через которые осуществляется газообмен двуокиси углерода и кислорода со средой, а также испарение воды.[ …]

Возможно, что семенные оболочки служат чисто физическим барьером, препятствующим газообмену между зародышем и внешней средой. Вряд ли действие семенной оболочки обусловлено накоплением двуокиси углерода внутри семени, поскольку прорастание семян салата на самом деле стимулируется в ат- мосфере этого газа. Вместе с тем некоторые типы семян нуждаются в кислороде в большей степени, чем активно растущие растения тех же видов; это наводит на мысль, что семейные оболочки препятствуют поглощению кислорода. Семенные оболочки у тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo) намного менее проницаемы для кислорода, чем для углекислого газа. Семена определенных видов, например березы и не требующих дозревания зерновых, можно индуцировать к прорастанию либо надрезанием или удалением оболочек, либо содержанием при высокой концентрации кислорода. Изучение дыхания прорастающих семян гороха наводит на мысль, что начальные стадии прорастания до прорыва семенной кожуры протекают в анаэробных условиях, после чего происходит заметное увеличение поглощения кислорода (с. 4-15). Следовательно, ряд данных подтверждает точку зрения, что семенные оболочки могут ограничивать поглощение кислорода.[ …]

Изучение дыхания прорастающих семян гороха наводит на мысль, что начальные стадии прорастания до прорыва семенной кожуры протекают в анаэробных условиях, после чего происходит заметное увеличение поглощения кислорода (с. 4-15). Следовательно, ряд данных подтверждает точку зрения, что семенные оболочки могут ограничивать поглощение кислорода.[ …]

Если токсичные газы не задерживаются полностью наружными покровами, то в газоустойчивости растений существенную роль начинает играть анатомическое строение внутренних тканей. Чем выше их плотность, тем слабее развиты межклеточные промежутки и воздухоносные каналы, тем быстрее по ним распространяются газы и, следовательно, сильнее поражаются ткани. Особо важное значение это обстоятельство приобретает у листьев, где располагается так называемая губчатая ткань. Она залегает под палисадным слоем, примыкая к нижнему эпидермису, и характеризуется рыхлым сложением клеток, обилием воздухоносных •полостей и ходов. Поэтому листья с плотным мезофиллом оказываются более газоустойчивыми по сравнению с листьями, у которых сильно «развита губчатая ткань. .Примером высокой газоустойчивости, благодаря указанным особенностям анатомического строения, могут служить суккуленты. В газоустойчивости растений существенное значение имеет физиологическое состояние клеток. Газообмен листьев с окружающим воздухом, наблюдаемый при фотосинтезе и дыхании, определяется физиологическим состоянием клеток. Изменение этого состояния неизбежно приводит к соответствующему изменению степени газовых ожогов.[ …]

.Примером высокой газоустойчивости, благодаря указанным особенностям анатомического строения, могут служить суккуленты. В газоустойчивости растений существенное значение имеет физиологическое состояние клеток. Газообмен листьев с окружающим воздухом, наблюдаемый при фотосинтезе и дыхании, определяется физиологическим состоянием клеток. Изменение этого состояния неизбежно приводит к соответствующему изменению степени газовых ожогов.[ …]

Для получения информации целесообразно использовать растительные организмы, поскольку их газообмен в десятки раз интенсивнее по сравнению с человеком и животными, и они обладают более высокой чувствительностью и стабильностью ответной реакции на действие различных внешних факторов. В этой связи как никогда возросла роль леса — наиболее значимой альтернативы отрицательному воздействию на природу. В процессе газообмена растительность поглощает из воздуха газ и пыль, очищая атмосферу и обеспечивая необходимое для жизни качество воздуха. Многочисленные эксперименты (Тарабрин и др. , 1986; Бусько, 1995) показали, что растения способны поглощать и аккумулировать из воздуха до 48 % загрязняющих веществ, остальные поступают из почвы, водной поверхности и других источников экосистемы. По данным экспертов, 1 га леса за вегетацию поглощает в среднем от 200 кг до 10-400 т двуокиси серы (Карпачевский, 1981).[ …]

, 1986; Бусько, 1995) показали, что растения способны поглощать и аккумулировать из воздуха до 48 % загрязняющих веществ, остальные поступают из почвы, водной поверхности и других источников экосистемы. По данным экспертов, 1 га леса за вегетацию поглощает в среднем от 200 кг до 10-400 т двуокиси серы (Карпачевский, 1981).[ …]

И, наконец, у многих суккулентов изменился даже сам процесс фотосинтеза. Как известно, обычно у растений фотосинтез происходит днем, на свету. В растение поступает углекислый газ, и под действием солнечных лучей в зеленых листьях растения из углекислого газа и воды образуются сложные органические вещества, в первую очередь, сахара и крахмал, а также кислород, который обогащает нашу атмосферу. Но у суккулентов «все наоборот». Дело в том, что днем у них закрыты устьица и газообмен проходить не может. Открываются они ночью, но в это время нет солнечного света, и, следовательно, фотосинтез невозможен.[ …]

Важнейшими свойствами почвы как среды обитания являются: наличие минеральных элементов питания растений и способность их удерживать, наличие воды и влагоудерживающая способность. Инфильтрация воды с поверхности и аэрация почвы зависят от ее структуры. Переуплотненные почвы становятся непригодными для роста растений. Переувлажнение почв также нарушает газообмен, а относительная кислотность и ионный состав почвенного раствора сильно влияют на жизнь организмов в почвенном слое. Почвенные экосистемы включают следующие компоненты: минеральные частицы, детрит (мертвые остатки растений и животных) и множество живых организмов — почвообразователей.[ …]

Инфильтрация воды с поверхности и аэрация почвы зависят от ее структуры. Переуплотненные почвы становятся непригодными для роста растений. Переувлажнение почв также нарушает газообмен, а относительная кислотность и ионный состав почвенного раствора сильно влияют на жизнь организмов в почвенном слое. Почвенные экосистемы включают следующие компоненты: минеральные частицы, детрит (мертвые остатки растений и животных) и множество живых организмов — почвообразователей.[ …]

Несравненно большую опасность представляют атмосферные загрязнения для растительного мира. Если газообмен и обмен веществ в организме человека и животных ориентирован на присутствие в атмосферном воздухе кислорода, доля которого постоянно составляет около 21 %, то зеленая растительность должна настраивать свой ассимиляционный аппарат на диоксид углерода, количество которого в воздухе намного меньше (0,03%). Поэтому растения в большей мере подвергаются воздействию различных вредных компонентов атмосферного воздуха. Все факторы окружающей среды, усиливающие дыхательную деятельность листьев вследствие расширения устьица (свет, влажность воздуха, тепло), усиливают также и токсичность вредных атмосферных загрязнений.[ …]

Все факторы окружающей среды, усиливающие дыхательную деятельность листьев вследствие расширения устьица (свет, влажность воздуха, тепло), усиливают также и токсичность вредных атмосферных загрязнений.[ …]

Эксперименты, проведенные в университете Северной Каролины (США), подтвердили пагубное влияние кислотных дождей на растения. Воздействие опасного осадка нарушает дыхание и газообмен растительности. Проникая в тонкую структуру листьев и ветвей, кислотный дождь отравляет растения, опасно снижает интенсивность фотосинтеза и всхожесть семян. Наиболее уязвимыми для кислотных дождей оказались белая сосна, осинообразный тополь и пушистая береза, а также редис, кустовая фасоль и соевые бобы. Под воздействием этих дождей портятся помидоры и ягоды, развивается пятнистость на поверхности яблок.[ …]

Две последние работы установили влияние ионизированного воздуха на газообменные процессы у растительных организмов. Отсутствие при проведении опытов измерений числа положительных и отрицательных аэроионов и получение ионизации от радиоактивных веществ, без защиты объекта от радиоактивных излучений, делают данные работы лишенными серьезного значения. [ …]

[ …]

Пыль в зависимости от своего происхождения оказывает различное воздействие. Так, химически инертная пыль, покрывающая растения, ухудшает тепло- и газообменные процессы, снижает процесс фотосинтеза на 8-22%, замедляет рост растений на 15-20%. Токсичная пыль, попадая через поры и соединяясь с водой, разрушает растения, вступая в химические реакции, накапливается растениями и через трофические цепи поражает животных и человека.[ …]

Внутреннее строение листа (рис. 63). Снаружи лист покрыт эпидермой — кожицей, которая защищает внутренние части листа, регулирует газообмен и испарение воды. Клетки кожицы бесцветны. На поверхности листа могут быть выросты клеток кожицы в виде волосков. Их функции различны. Одни защищают растение от поедания животными, другие — от перегрева. Листья некоторых растений покрыты восковым налетом, плохо пропускающим влагу. Это способствует уменьшению потери воды с поверхности листьев.[ …]

Важное значение для плодородия почвы имеет кислород воздуха. Кислород необходим прежде всего для микробиологических процессов. Затрудненный газообмен в плотных почвах и накопление в почвенном воздухе углекислоты, равно как дефицит кислорода при избыточном увлажнении почвы, угнетающе действуют на растительность. Отрицательное действие почвенного воздуха проявляется при содержании кислорода менее 8—12% от всего объема, а при содержании кислорода менее 5% большая часть растений гибнет.[ …]

Кислород необходим прежде всего для микробиологических процессов. Затрудненный газообмен в плотных почвах и накопление в почвенном воздухе углекислоты, равно как дефицит кислорода при избыточном увлажнении почвы, угнетающе действуют на растительность. Отрицательное действие почвенного воздуха проявляется при содержании кислорода менее 8—12% от всего объема, а при содержании кислорода менее 5% большая часть растений гибнет.[ …]

Все отрасли техносферы потребляют огромное количество воды: около 5000 км3/год. Оно соответствует почти 1/5 объема влаги, вводимой в планетарный круговорот транспирацией всех растений суши. Техносферный газообмен составляет более 150 тыс. км3/год, что превышает 1/4 биосферного газообмена. Почти такое же соотношение существует между выделением техногенной теплоты и годовым протоком энергии фотосинтеза. Таким образом, к концу XX столетия человечество на 20—25% увеличило обмен веществ и энергии на планете.[ …]

Кислородный метод предпочтителен для определения фотосинтеза в водной среде и теоретически, поскольку в ней сравнительно невелико содержание кислорода и его изменения хорошо обнаруживаются. Заметим, что газообмен в процессе фотосинтеза и дыхания сухопутных растений чаще изучают по углекислоте, количество которой в воздухе гораздо ниже, чем кислорода [2].[ …]

Заметим, что газообмен в процессе фотосинтеза и дыхания сухопутных растений чаще изучают по углекислоте, количество которой в воздухе гораздо ниже, чем кислорода [2].[ …]

С02 и парниковый эффект. Выбросы большого количества кислых продуктов оказывают влияние на биосферный обмен углекислого газа, так как кислые осадки приводят к выделению С02 из низкобуферных лесных почв и усиливают газообмен аэробной микрофлоры. Вместе с огромной продукцией «топливной» углекислоты это становится фактором планетарного масштаба. Выделение углекислого газа, вызванное всеми формами человеческой деятельности, достигло такого уровня, при котором главные буферные механизмы — поглощение С02 зелеными растениями при фотосинтезе и связывание карбонатной системой воды океана — оказываются уже недостаточными для поддержания прежнего постоянства концентрации этого газа в атмосфере. В последние десятилетия концентрация С02 постоянно увеличивается (см.[ …]

Периодически может сильно возрастать роль других факторов газообмена. Интенсивность аэрации определяет и наличие свободных, не заполненных водой пор в почве. В суглинистых почвах, если поры, через которые совершается газообмен, занимают меньше 10 % объема почвы, интенсивность аэрации недостаточная, при 10—15% — удовлетворительная и при 15—25%—хорошая для растений.[ …]

Интенсивность аэрации определяет и наличие свободных, не заполненных водой пор в почве. В суглинистых почвах, если поры, через которые совершается газообмен, занимают меньше 10 % объема почвы, интенсивность аэрации недостаточная, при 10—15% — удовлетворительная и при 15—25%—хорошая для растений.[ …]

В городе материальный ущерб от наводнения определяется площадью, глубиной и продолжительностью затопления, а в сельской местности решающее значение имеет сезон и продолжительность затопления. Вода вытесняет воздух из почвы, нарушая газообмен, и к корням поступает углекислота, что приводит к отравлению растений, снижению или потере урожая.[ …]

Водный фактор на суше. В воздушной среде потери воды организмами неизбежны, так как содержание воды в их теле велико, а давление паров воды в воздухе относительно мало. Организмы не обладают совершенной гидроизоляцией; многие из них, особенно растения, имеют очень большую относительную поверхность. Газообмен, дыхание и выделение продуктов обмена веществ сопровождаются потерей воды. Эти потери существенно зависят от температуры, влажности и скорости движения воздуха и от возможности обеспечения водой.[ …]

Эти потери существенно зависят от температуры, влажности и скорости движения воздуха и от возможности обеспечения водой.[ …]

Выше упоминалось о том, что на листьях яблонь и груш остаются с нижней стороны очень многочисленные пятнышки экскрементов клопов (Stephanitis pyri F. и S. oshanini Vas.), эти экскременты закрывают большое количество устьиц на листьях, что отрицательно действует на газообмен деревьев. Подобный вред могут наносить и некоторые другие обитающие на растениях насекомые.[ …]

Верхние горизонты почвенного профиля, содержащие больше органического вещества, лучше оструктуренные, подвергающиеся рыхлению, имеют более низкую плотность, которая вниз по профилю возрастает. Плотность почвы сильно влияет на поглощение влаги и ее передвижение в профиле, газообмен, развитие корней, интенсивность микробиологических процессов, условия существования почвенных насекомых и животных. Оптимальная плотность корнеобитаемого слоя для большинства культурных растений 1,0—1,2 г/см3. [ …]

[ …]

Инкубация с ацетиленом предполагает в качестве обязательного условия быстрое и равномерное перемешивание газов в исследуемой системе. Последней может быть образец почвы нарушенного или естественного (монолит) сложения, участок почвы известной площади, вегетационный сосуд с растениями и пр. Благодаря хорошей растворимости ацетилена в воде это условие хорошо выполняется для водных и песчаных культур растений, для почв легкого механического состава. Более сложно протекает газообмен в почвах тяжелого механического состава и в переувлажненных почвах, что приводит к недооценке реальной интенсивности азотфиксации. Одним из способов усиления газообмена является принудительная подача ацетилена в толщу почвы.[ …]

При хранении на холоде она загустевает. Внесенная в теплое помещение, вновь становится сметанообразной. Обладает контактным действием. Попадая на тело насекомого, нарушает газообмен и водный баланс организма, поэтому при работе с ними необходимо тщательно накрывать поверхность растений. [ …]

[ …]

В жизни организмов вода выступает как важнейший экологический фактор. Без воды нет жизни. Живых организмов, не содержащих воду, на Земле не найдено. Она является основной частью протоплазмы клеток, тканей, растительных и животных соков. Все биохимические процессы ассимиляции и диссимиляции, газообмен в организме осуществляются при достаточном обеспечения его водой. Вода с растворенными в ней веществами обусловливает осмотическое давление клеточных и тканевых жидкостей, включая и межклеточный обмен. В период активной жизнедеятельности растений и животных сожержание воды в их организмах, как правило, довольно высокое (табл. 4.10).[ …]

Соотношение объемов, занимаемых твердой фазой почвы и различными видами пор, называется строением или сложением пахотного слоя. Оно определяется взаимным расположением почвенных комков и частиц и зависит от механического состава, структуры, времени и способов обработки почвы, а также от развития корневых систем растений и деятельности почвенной фауны. Строение (сложение) пахотного слоя оказывает большое влияние на водный и воздушный режимы почвы, интенсивность биологических процессов, газообмен между почвой и атмосферой и ряд других свойств почвы.[ …]

Строение (сложение) пахотного слоя оказывает большое влияние на водный и воздушный режимы почвы, интенсивность биологических процессов, газообмен между почвой и атмосферой и ряд других свойств почвы.[ …]

Листоватые лишайники по сравнению с накипными являются значительно более высокоорганизованными формами. В эволюционном отношенни оказалось выгодным отделение слоевища от субстрата. Между ними появился небольшой промежуток, и это дало целый ряд преимуществ. Во-первых, в нем заключена прослойка воздуха, способствующая лучшему газообмену внутренних слоев слоевища. Во-вторых, там дольше задерживается влага, благодаря чему слоевище более длительное время может находиться во влажном состоянии. В-третьих, в узком пространстве между поверхностью субстрата и слоевищем обычно задерживаются различные органические и неорганические вещества, которые могут быть использованы растением.[ …]

Флоэма у хвощей состоит из ситовидных элементов и паренхимных клеток. Ситовидные элементы представляют собой узкие и длинные (иногда до 3 мм) клетки с небольшими ситовидными полями на продольных и конечных стенках. У большинства хвощей паренхимные клетки в центре междоузлия при росте стебля расходятся. При этом образуется полость, первоначально заполненная водой, а впоследствии воздухом. Эта полость вместе с ложбиночными полостями играет важную роль в газообмене зрелого растения с окружающей средой.[ …]

У большинства хвощей паренхимные клетки в центре междоузлия при росте стебля расходятся. При этом образуется полость, первоначально заполненная водой, а впоследствии воздухом. Эта полость вместе с ложбиночными полостями играет важную роль в газообмене зрелого растения с окружающей средой.[ …]

Жизнь растений: газообмен в растениях

| Газообмен в растениях |

Газообмен – это процесс, при котором водяной пар и кислород выходят, а углекислый газ поступает в листья растений. Газовый баланс у растений довольно сложен, потому что растительные клетки осуществляют как дыхание, так и фотосинтез.

Все живые организмы постоянно производят газы посредством метаболической и клеточной деятельности, и подавляющее большинство живых существ так или иначе находятся в тесном контакте с газовой средой.

Таким образом, в большинстве случаев все организмы могут обмениваться газами с окружающей средой. Газовый баланс у растений довольно сложен, потому что растительные клетки осуществляют как дыхание, так и фотосинтез.

Газовый баланс у растений довольно сложен, потому что растительные клетки осуществляют как дыхание, так и фотосинтез.

Растения дышат почти так же, как животные; кислород используется для окисления углеводов, а углекислый газ и вода образуются как отходы. Процесс фотосинтеза требует поступления углекислого газа и воды. Эти два реагента используются для производства углеводов, а кислород выделяется как побочный продукт.

В нормальных условиях скорость фотосинтеза выше скорости дыхания; таким образом, происходит чистое увеличение производства кислорода, сопровождаемое чистым увеличением использования углекислого газа. Таким образом, в балансе растения используют углекислый газ и производят кислород.

Устьица и замыкающие клетки

Газы проникают в растения и выходят из них через специальные отверстия, расположенные вдоль нижней поверхности листа. Эти отверстия, называемые устьицами, имеют оптимальный размер, форму и распределение для эффективной диффузии газов. Каждая устьица (или устьица) окружена двумя специализированными структурами, называемыми замыкающими клетками. Эти две ячейки соединены друг с другом на каждом конце обеих ячеек.

Каждая устьица (или устьица) окружена двумя специализированными структурами, называемыми замыкающими клетками. Эти две ячейки соединены друг с другом на каждом конце обеих ячеек.

Боковые края двух клеток не прикреплены друг к другу, но в дряблом состоянии стороны замыкающих клеток касаются друг друга и эффективно закрывают устьица. Специализированные структурные компоненты препятствуют увеличению диаметра замыкающих клеток по мере расширения.

Следовательно, когда замыкающие клетки поглощают воду, расширение происходит только вдоль продольной оси. Поскольку концы клеток соединены друг с другом, расширение клеток раздвигает стороны и приводит к открытию устьица.

Роль воды

| Роль воды |

Открытие устьиц зависит от того, насколько хорошо увлажнено растение. Вода изначально поступает из почвы. Вода поступает в корень осмотическими процессами, затем проходит через корень и в ткани ксилемы, которые переносят ее вверх по стеблю к листьям.

Из ксилемы в листьях вода поступает в клетки палисадной и губчатой паренхимы, составляющие основную массу ткани листа. Затем вода перемещается во вспомогательные клетки, которые непосредственно окружают замыкающие клетки.

Когда лист подвергается воздействию света, начинается процесс фотосинтеза. По мере протекания фотосинтетических реакций в замыкающих клетках остаточный углекислый газ превращается в углеводы. Исчезновение углекислого газа из цитозоля замыкающей клетки приводит к повышению клеточного рН.

По мере повышения рН возрастает активность ферментов, превращающих крахмал и сахара в органические кислоты. Более высокая концентрация органических кислот приводит к более высокой концентрации ионов водорода. Затем ионы водорода замыкающих клеток заменяются ионами калия во вспомогательных клетках.

Эта повышенная концентрация калия в сочетании с более высоким уровнем органических кислот снижает осмотический потенциал замыкающих клеток, и, поскольку вода перемещается из областей с высоким осмотическим потенциалом в области с более низким осмотическим потенциалом, вода будет перемещаться из вспомогательных клеток. клетки в замыкающие клетки. Это движение воды увеличивает тургорное давление (внутреннее давление) замыкающих клеток и вызывает их набухание. Таким образом, устьица открываются.

клетки в замыкающие клетки. Это движение воды увеличивает тургорное давление (внутреннее давление) замыкающих клеток и вызывает их набухание. Таким образом, устьица открываются.

Выход кислорода, вход углекислого газа

После открытия устьиц свободное межклеточное пространство вокруг палисадной и губчатой паренхимы находится в постоянном контакте с внешней атмосферой.

По мере того, как вода внутри клеток паренхимы движется через клеточные мембраны, она испаряется в свободное пространство и диффундирует через устьица в атмосферу. Кислород, образующийся во время фотосинтеза, выходит из растения почти так же, как и водяной пар.

| Устьица в листе |

Углекислый газ, однако, следует обратным путем. Он проникает через клеточные мембраны в ткани паренхимы. В каждом случае вовлеченный газ движется вниз по градиенту концентрации или давления.

Давление водяного пара и кислорода выше в свободном пространстве листа, чем в атмосфере, тогда как парциальное давление углекислого газа в атмосфере больше, чем в свободном пространстве. Таким образом, импульс состоит в том, что первые два газа выходят из растения, а второй входит в него.

Этот обмен будет происходить до тех пор, пока устьица остаются открытыми и градиент давления находится в правильном направлении. Как правило, в темноте устьица закрываются. Без подвода солнечной энергии светоопосредованные реакции фотосинтеза прекращаются. В отсутствие этих реакций уровень углекислого газа увеличивается, что приводит к снижению рН.

Более низкий pH активирует ферментативное превращение органических кислот в сахара и крахмал. Это заставляет ионы калия перемещаться из замыкающих клеток во вспомогательные клетки. В результате осмотический потенциал замыкающих клеток повышается, вода отходит, клетки становятся дряблыми, устьица закрываются.

Внешние воздействия

Условия окружающей среды могут влиять на открывание устьиц. Условия засухи, вызывающие водный стресс, могут влиять на газообмен, поскольку из-за недостатка воды, проходящей через растение, замыкающие клетки теряют тургор и закрывают устьица.

Условия засухи, вызывающие водный стресс, могут влиять на газообмен, поскольку из-за недостатка воды, проходящей через растение, замыкающие клетки теряют тургор и закрывают устьица.

Когда температура становится слишком высокой, устьица также закрываются. В некоторых случаях более высокая температура заставляет воду быстрее покидать лист, что приводит к водному стрессу.

В других случаях повышение температуры вызывает усиление клеточного дыхания, что, в свою очередь, увеличивает уровень углекислого газа. Внутренние высокие концентрации углекислого газа меняют градиент давления углекислого газа и вызывают закрытие устьиц.

Процент относительной влажности может существенно повлиять на скорость испарения воды с поверхности листа. По мере увеличения влажности более высокое содержание воды в воздухе снижает скорость потери воды листом, потому что градиент давления воды больше не способствует испарению с поверхности листа.

Количество солнечной радиации также может влиять на газообмен. По мере увеличения количества света устьица открываются быстрее и шире, что приводит к более быстрой скорости газообмена.

По мере увеличения количества света устьица открываются быстрее и шире, что приводит к более быстрой скорости газообмена.

Ветровые потоки также увеличивают скорость газообмена: когда ветер дует на лист, он уносит водяной пар и, в некотором смысле, снижает влажность на поверхности листа. Из-за более низкой влажности вода быстрее испаряется с поверхности листьев.

Воздействие на окружающую среду

Газообмен между живыми растениями и атмосферой имеет решающее значение для выживания всех живых организмов. Без высвобождения кислорода, образующегося при фотосинтезе, атмосфера содержала бы очень мало этого необходимого газа.

Кроме того, подавляющее большинство организмов на Земле зависят от органических материалов, поставляемых растениями. Углекислый газ, взятый из атмосферы, фотосинтетически закрепляется в более сложные молекулы углерода, которые в конечном итоге служат пищей не только для растений, но и для всех тех организмов, которые потребляют растения.

Количество двуокиси углерода, фиксируемое таким образом, огромно: по оценкам, ежедневно фиксируется в среднем около 191 миллиона метрических тонн двуокиси углерода. Поток кислорода из растения и углекислого газа в растение возможен только благодаря открытию устьиц, которое, в свою очередь, зависит от потока воды через растение.

Исследования показали, что на каждый килограмм произведенного зерна (например, кукурузы) через устьица проходит до 600 кг воды в процессе, называемом транспирацией. Это представляет собой огромную потерю воды и поднимает вопрос: в чем избирательное преимущество транспирации перевешивает ее расточительность?

Наиболее логичным объяснением является то, что потеря воды в результате транспирации — это цена, которую растения платят за поглощение углекислого газа, необходимого для жизни растений. Существует дополнительная возможность того, что транспирация может служить какой-то цели помимо открытия устьиц, например, для транспортировки минералов. Рост растительных клеток, по-видимому, частично зависит от наличия тургорного давления внутри клетки.

Рост растительных клеток, по-видимому, частично зависит от наличия тургорного давления внутри клетки.

Следовательно, транспирационный поток воды через растение может обеспечивать тургор, необходимый для роста растительных клеток. Транспирация может также служить той же цели у растений, что и пот у людей, то есть для охлаждения поверхности листа за счет испарения воды.

Газообмен и транспирация в растениях — очень динамичные и взаимосвязанные процессы. Глубокое знание обоих процессов и взаимодействия между ними может однажды привести к увеличению максимальной урожайности при одновременном снижении количества воды, необходимой для процесса.

Газообмен — Движение устьиц

В процессе дыхания у растений сахар, образующийся при фотосинтезе, вместе с кислородом используется для производства энергии для роста растения. Во многих отношениях дыхание и фотосинтез — два разных процесса.

Как мы уже знаем, растения производят пищу, чтобы выжить. Они используют углекислый газ (CO2) из окружающей среды для производства сахаров и кислорода (O2), который служит для них источником энергии. В то время как фотосинтез происходит только в листьях и стеблях, дыхание происходит в листьях, стеблях и корнях растения. Дыхание происходит в митохондриях клетки в присутствии кислорода, что известно как аэробное дыхание. У растений различают два типа дыхания: темновое дыхание и фотодыхание. Темновое дыхание может происходить при наличии или отсутствии света, тогда как фотодыхание происходит только при наличии света.

Они используют углекислый газ (CO2) из окружающей среды для производства сахаров и кислорода (O2), который служит для них источником энергии. В то время как фотосинтез происходит только в листьях и стеблях, дыхание происходит в листьях, стеблях и корнях растения. Дыхание происходит в митохондриях клетки в присутствии кислорода, что известно как аэробное дыхание. У растений различают два типа дыхания: темновое дыхание и фотодыхание. Темновое дыхание может происходить при наличии или отсутствии света, тогда как фотодыхание происходит только при наличии света.

Дыхание – это непрерывный процесс, происходящий в растениях днем и ночью. Газообмен фотосинтеза происходит только в дневное время при наличии солнечного света и кислорода. Фотосинтез требует, чтобы растения имели надлежащий запас углекислого газа для производства кислорода, воды и энергии, которые необходимы растениям. Подобно тому, как у животных процесс газообмена происходит через легкие, у растений есть устьица, обеспечивающие этот процесс. Газообмен у растений происходит через устьица, и этот процесс называется диффузией.

Газообмен у растений происходит через устьица, и этот процесс называется диффузией.

Устьица есть у всех надземных растений, но не у корней. Эпидермальные клетки, присутствующие в устьицах, окружающих замыкающие клетки устьица, называются вспомогательными клетками. Замыкающие клетки являются живыми клетками и содержат хлоропласты. Эти клетки содержат больше протоплазмы, чем другие клетки. Клетки устьиц встречаются на двудольных листьях, а у однодольных они расположены параллельно. Более высокая концентрация устьичных клеток находится ближе к нижней поверхности листа.

Как происходит газообмен в растениях?

У растений газообмен происходит через устьица. Каждое из устьиц окружено двумя замыкающими клетками, и эти клетки содержат хлоропласты. Под каждым устьиком находится дыхательное отверстие, а процесс открывания и закрывания устьиц зависит от наличия в замыкающих клетках сахара и крахмала. При дневном свете замыкающие клетки устьиц содержат сахар, синтезируемый присутствующими в них хлоропластами. Сахар растворим и увеличивает концентрацию сока, присутствующего в замыкающих клетках. По мере повышения концентрации вода из соседних клеток путем осмоса поступает в замыкающие клетки, и они набухают. Благодаря этому устьица остаются открытыми.

Сахар растворим и увеличивает концентрацию сока, присутствующего в замыкающих клетках. По мере повышения концентрации вода из соседних клеток путем осмоса поступает в замыкающие клетки, и они набухают. Благодаря этому устьица остаются открытыми.

В отсутствие света сахар, присутствующий в замыкающих клетках, превращается в крахмал. Крахмал нерастворим, и поэтому сок замыкающих клеток остается гораздо более низкой концентрации, чем в соседних клетках, и эти клетки забирают воду из замыкающих клеток путем осмоса, благодаря чему устьица остаются закрытыми.

Факторы, влияющие на движение устьиц

Свет: Устьица обычно контролируют присутствие света и закрываются в темноте. Некоторым растениям требуется правильный солнечный свет, чтобы устьица оставались открытыми, но другие растения могут держать устьица открытыми даже при лунном свете.

Температура: Как правило, устьица открываются при повышении температуры, при условии, что вода не становится ограничивающим фактором.

У некоторых видов растений устьица остаются закрытыми при постоянном освещении при нулевой температуре.

У некоторых видов растений устьица остаются закрытыми при постоянном освещении при нулевой температуре.Доступность воды: Если уровень транспирации растений больше, доступность воды становится меньше, и они испытывают водный стресс. Такие растения называют влагодефицитными. Большинство растений в таких условиях закрывают устьица, чтобы защитить их от повреждений, которые могут возникнуть из-за крайней нехватки воды. Устьица вновь открываются после восстановления водного потенциала растений. Такой тип управления движением устьиц называется гидропассивным управлением. При водном стрессе у растений происходит накопление фитогормона абсцизовой кислоты (АБК) в замыкающих клетках. При сохранении водного потенциала устьица вновь открываются, и из замыкающих клеток постепенно исчезает фитогормон абсцизовая кислота.

Концентрация углекислого газа: Снижение концентрации СО2 является благоприятным условием для открытия устьиц, а увеличение его концентрации приводит к закрытию устьиц.

Обычно это происходит в светлое время суток. Эти виды устьиц обычно открываются в темноте. Это состояние возникает, когда CO2, попавший внутрь листа, расходуется на фотосинтез в процессе фотосинтеза. Это показывает, что внутренняя концентрация СО2 листа ответственна за раскрытие устьиц, а не атмосферный СО2.

Обычно это происходит в светлое время суток. Эти виды устьиц обычно открываются в темноте. Это состояние возникает, когда CO2, попавший внутрь листа, расходуется на фотосинтез в процессе фотосинтеза. Это показывает, что внутренняя концентрация СО2 листа ответственна за раскрытие устьиц, а не атмосферный СО2.

Открытие и закрытие устьиц являются функцией замыкающих клеток. Замыкающие клетки набухают при попадании в них воды, что приводит к раскрытию устьичных клеток. Точно так же устьичные поры закрываются, когда вода уходит, а замыкающие клетки сжимаются, что приводит к закрытию устьиц.

Устьица

Различные части растений играют разные роли в осуществлении процессов, необходимых для выживания растений. Устьица — одна из таких частей, которая участвует в газообмене растений. На нижней поверхности листьев расположены тысячи устьиц.

Устьица представляют собой крошечные отверстия на эпидермисе листьев. Устьица можно увидеть под световым микроскопом.

Бескислородная стадия сопровождается освобождением водорода. Во время кислородной стадии расщепляются атомы.

Бескислородная стадия сопровождается освобождением водорода. Во время кислородной стадии расщепляются атомы.

У некоторых видов растений устьица остаются закрытыми при постоянном освещении при нулевой температуре.

У некоторых видов растений устьица остаются закрытыми при постоянном освещении при нулевой температуре. Обычно это происходит в светлое время суток. Эти виды устьиц обычно открываются в темноте. Это состояние возникает, когда CO2, попавший внутрь листа, расходуется на фотосинтез в процессе фотосинтеза. Это показывает, что внутренняя концентрация СО2 листа ответственна за раскрытие устьиц, а не атмосферный СО2.

Обычно это происходит в светлое время суток. Эти виды устьиц обычно открываются в темноте. Это состояние возникает, когда CO2, попавший внутрь листа, расходуется на фотосинтез в процессе фотосинтеза. Это показывает, что внутренняя концентрация СО2 листа ответственна за раскрытие устьиц, а не атмосферный СО2.