Содержание

Дыхание | Параграф 11

«Биология. Живой организм. 6 класс». Н.И. Сонин

Вопрос 1.

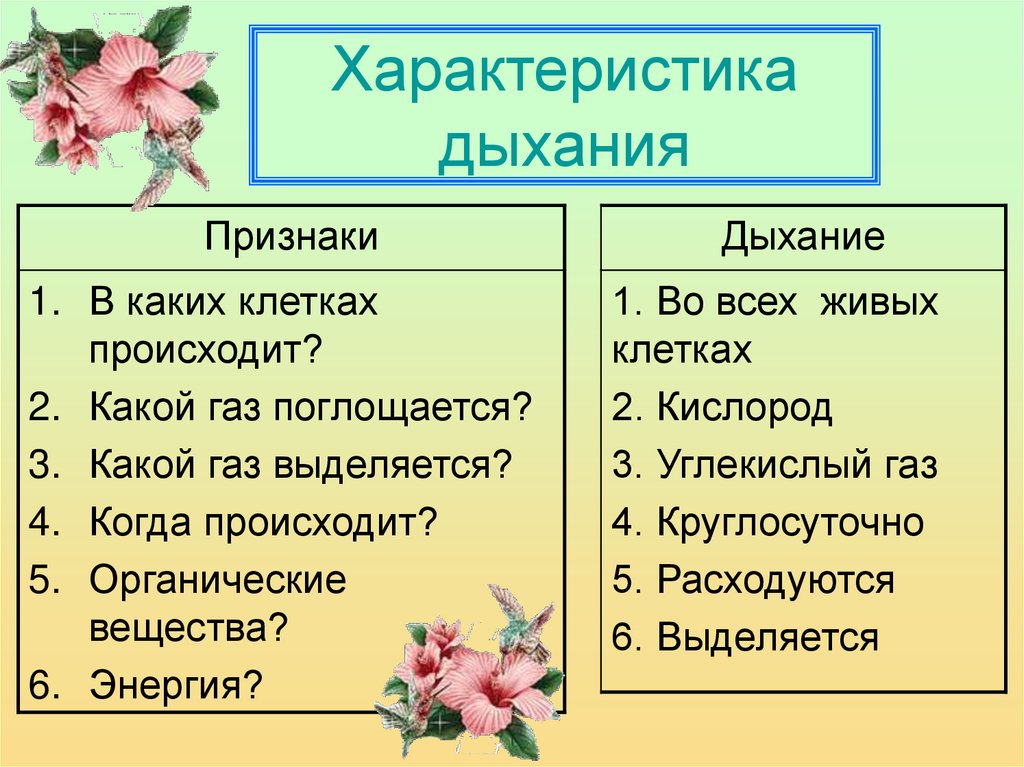

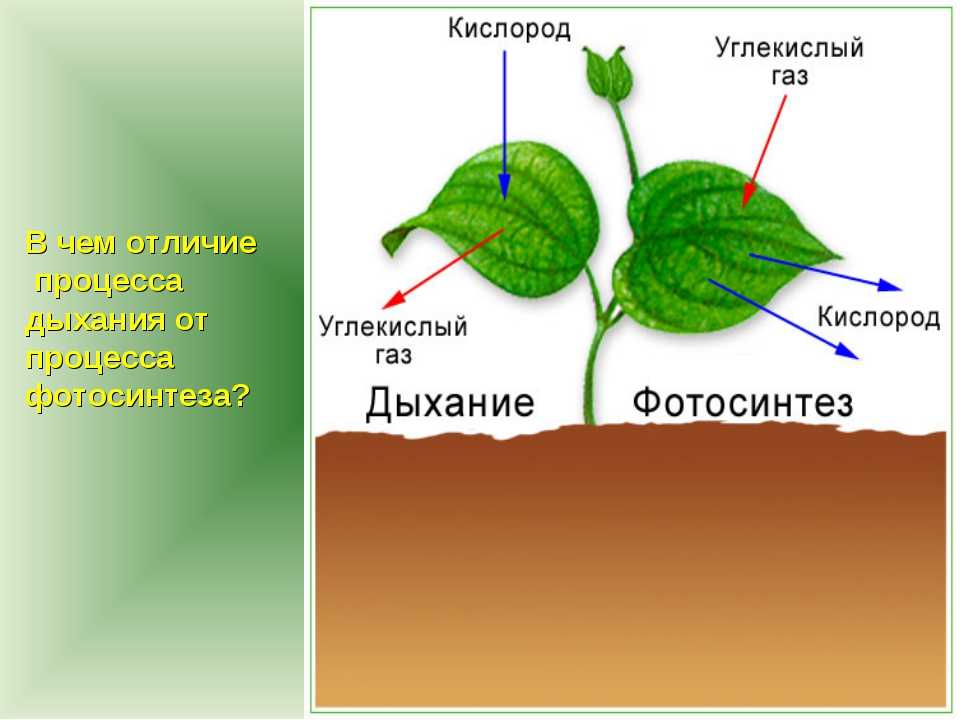

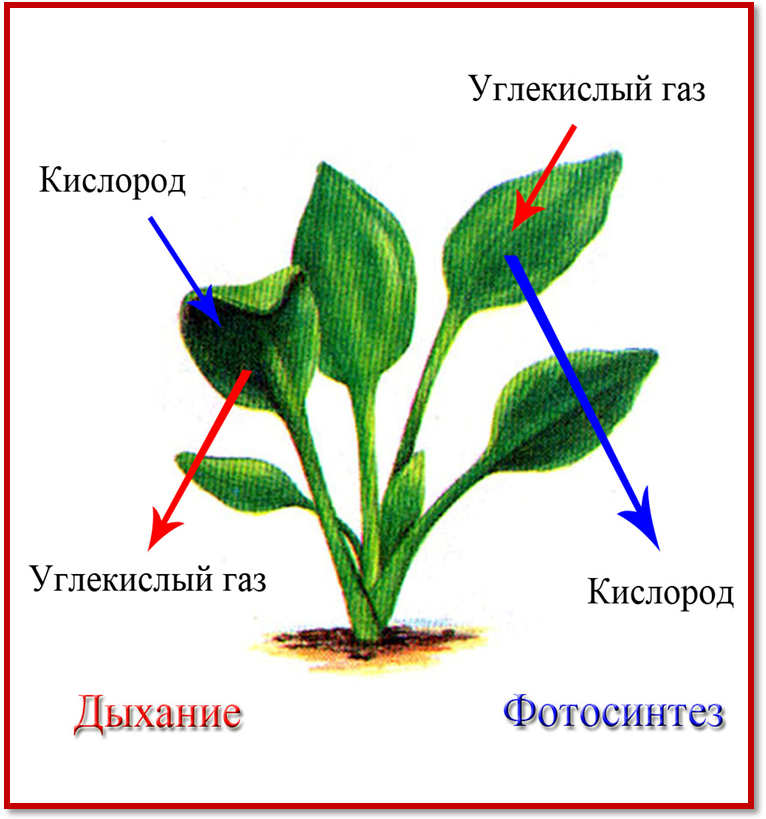

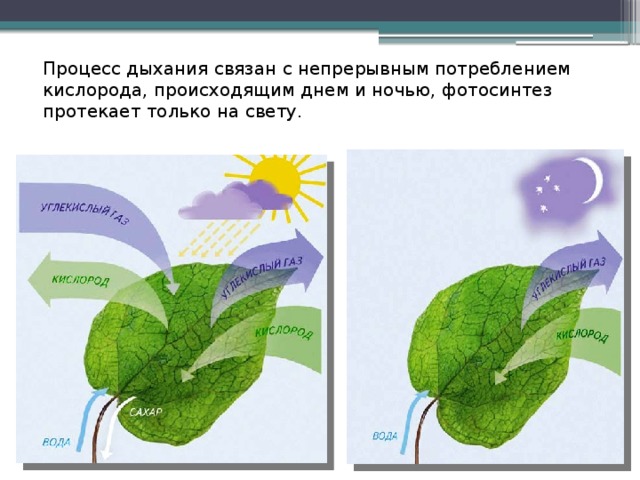

Дыхание одна из важнейших жизненных функций организма, включающая в себя поступление в организм кислорода, использование кислорода для получения энергии и выведение из организма конечных продуктов дыхания, в основном углекислого газа.

Вопрос 2.

У высших растений устьица обеспечивают поглощение растениями углекислого газа, необходимого для фотосинтеза, и выделение кислорода, а также поглощение кислорода и выделение СО2 при дыхании. Устья периодически то, открываясь, то закрываясь, регулируют поступление воздуха в листья. Стебель растения дышит через специальные отверстия среди клеток толстой и плотной пробки – чечевички. Встречаются у растений и дополнительные приспособления: дыхательные корни (болотный кипарис, растёт на переувлажнённой почве).

Одноклеточные растения поглощают растворённый в воде кислород всей поверхностью своего тела. Это клеточный тип дыхания. Образующийся в процессе дыхания углекислый газ выделяется сквозь оболочки непосредственно в воду. Так дышат все водоросли.

Это клеточный тип дыхания. Образующийся в процессе дыхания углекислый газ выделяется сквозь оболочки непосредственно в воду. Так дышат все водоросли.

Вопрос 3.

Устьица обычно располагаются с нижней стороны листовой пластинки, а у водных растений (кувшинка, кубышка) — только на верхней. У ряда растений (злаки, капуста) устьица есть на обеих сторонах листа. Устьица – щель, которая расположена между двумя бобовидными (замыкающими) клетками. Замыкающие клетки находятся над большим межклетником в рыхлой ткани листа. Они смыкаются между собой противоположными концами. В отличие от других клеток кожицы в них имеются хлорофилл. Для замыкающих клеток устьиц характерно неравномерное утолщение их оболочек. Оболочка, обращенная к щели, толстая, а задняя стенка клетки — более тонкая и эластичная. При увеличении тургорного давления в замыкающих клетках тонкая стенка выпячивается, а передняя стенка становится вогнутой, и вся клетка изгибается в направлении от щели. Устьице при этом открывается. При снижении тургорного давления клетки принимают нормальную форму, и устьичная щель закрывается.

Устьице при этом открывается. При снижении тургорного давления клетки принимают нормальную форму, и устьичная щель закрывается.

Чечевички — отверстия, которые обеспечивают газообмен. Они располагаются на стебле среди клеток толстой и плотной пробки.

Вопрос 4.

Суть клеточного дыхания заключается в том, что клетка поглощает растворённый в воде кислород всей поверхностью и выделяет углекислый газ, образовавшийся при дыхании, через оболочку. Такое дыхание свойственно одноклеточным растительным и животным организмам, например амёбы и хламидомонады имеют клеточное дыхание.

Вопрос 5.

Кожное дыхание – это процесс поглощения кислорода и выделение углекислого газа организмом через кожу. Многоклеточные животные и человек имеют кожное дыхание. Встречаются среди наземных позвоночных животных организмы, у которых лёгкие отсутствуют, например безлёгочные саламандры – они дышат кожей.

У лягушки кожное дыхание преобладает над лёгочным, при его нарушении лягушка с неповреждёнными лёгкими погибает. У человека на долю кожного дыхания приходится 1–2%.

У человека на долю кожного дыхания приходится 1–2%.

Вопрос 6.

У насекомых дыхание только трахейное. В каждом сегменте их тела имеется пара дыхалец – отверстий, от которых внутрь отходят ветвящиеся трубочки – трахеи. Внутри тела насекомого трахеи ветвятся и оплетают внутренние органы. Они буквально пронизывают всё тело. По этим трахеям в клетки тела насекомого поступает воздух, богатый кислородом.

Вопрос 7.

Органом водного дыхания рыб служат жабры. Жабры имеют скелет в виде жаберных дуг. На дугах сидят жаберные лепестки, пронизанные кровеносными сосудами. Попаданию крупных пищевых частиц в жаберные щели препятствуют жаберные тычинки, также расположенные на дугах. Вода, поступающая в глотку через рот, омывает жаберные лепестки. В них происходит газообмен между водой и кровью.

Вопрос 8.

Легкие – парные органы, имеют вид ячеистых мешков, пронизанных бесчисленным множеством кровеносных сосудов. Ячеистое строение позволяет увеличивать поверхность лёгких во много раз.

Ячеистое строение позволяет увеличивать поверхность лёгких во много раз.

Вопрос 9.

Одноклеточные животные дышат кислородом, растворённым в воде, поглощая его всей поверхностью тела (клетки). Образовавшийся в процессе дыхания углекислый газ выделяется наружу через оболочку клетки.

Вопрос 10.

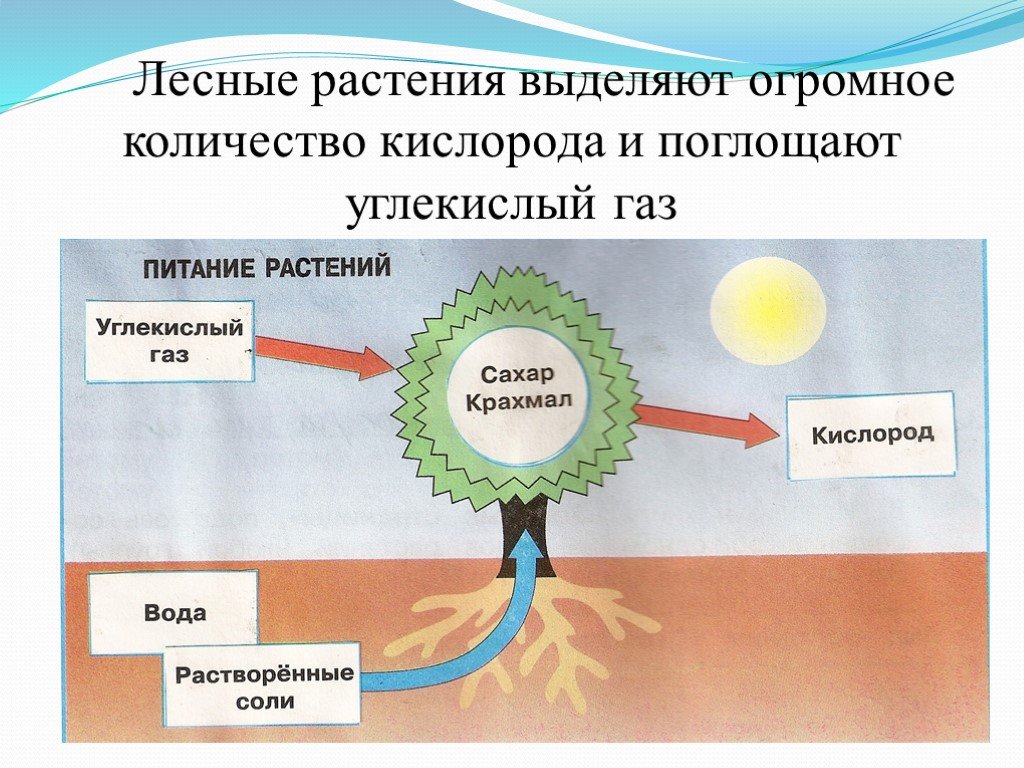

Сходство дыхания растений и животных заключается в том, при дыхании, как растения, так и животные поглощают кислород, а выделяют – углекислый газ.

В ответ на засухи и глобальное потепление почвы лесов будут выделять меньше углекислого газа в атмосферу — Поиск

28.09.2022

Эксперимент российских ученых, длившийся почти четверть века, показал, что глобальное потепление может по-разному влиять на интенсивность почвенного дыхания — газообмена между атмосферой и почвой. Оказалось, что ключевое влияние на этот процесс оказывает влажность: чем она выше, тем чувствительнее дыхание почвы к увеличению температуры. Засуха же приводит к тому, что доступность питательных элементов, содержащихся в органическом веществе и необходимых для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, заметно снижается. В результате этого выделение углекислого газа в атмосферу замедляется. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ) и опубликованной на страницах журнала Forests, помогут в разработке моделей глобального цикла углерода, который напрямую связан с парниковым эффектом — виновником глобального потепления.

В результате этого выделение углекислого газа в атмосферу замедляется. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ) и опубликованной на страницах журнала Forests, помогут в разработке моделей глобального цикла углерода, который напрямую связан с парниковым эффектом — виновником глобального потепления.

Наблюдаемые сегодня в разных уголках планеты изменения климата уже давно перестали быть предметом споров: начались они не одно десятилетие назад и будут продолжаться, становясь лишь интенсивнее. Так, сейчас средняя температура на планете на 1,2°C выше, чем в доиндустриальную эпоху (150–170 лет назад) и, согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к концу этого столетия может повыситься еще на 2°C. При увеличении глобальной температуры из-за таяния ледников под угрозой затопления оказываются многие прибрежные города. Границы биогеографических зон сдвигаются, что может повредить биоразнообразию, особенно северных регионов; появится больше засушливых территорий, непригодных для жизни и сельского хозяйства.

Известно, что водяной пар и парниковые газы, одним из который является углекислый газ (СО2), пропускают излучение от Солнца к нашей планете, но задерживают исходящие обратно от поверхности Земли потоки тепла, создавая своеобразный эффект теплицы. Поэтому сегодня многие страны предпринимают попытки сократить выбросы углекислого газа в атмосферу за счет перехода на низкоуглеродную экономику и альтернативные источники энергии.

«Наземные экосистемы оказывают решающее влияние на природные потоки углекислого газа и его концентрацию в атмосфере. Относительное постоянство последней обеспечивается сбалансированностью поглощения углекислого газа в процессе фотосинтеза и его выделением при разложении микроорганизмами органического вещества, содержащегося в почве. И если все мы слышали выражение, что леса — легкие нашей планеты, то об этих крошечных, невидимых глазу существах, населяющих почву, мы часто забываем. А ведь они активно дышат, выделяя в процессе своей жизнедеятельности в атмосферу углекислый газ, и тем самым напрямую участвуют в круговороте углерода. Так, в результате дыхания почвенной биоты и корней растений в атмосферу выделяется почти на порядок больше углерода, чем при сжигании ископаемого топлива», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Курганова, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории почвенных циклов азота и углерода Института физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук (Пущино).

Так, в результате дыхания почвенной биоты и корней растений в атмосферу выделяется почти на порядок больше углерода, чем при сжигании ископаемого топлива», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Курганова, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории почвенных циклов азота и углерода Института физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук (Пущино).

Коллектив Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (Пущино) обобщил результаты уникального полевого эксперимента, продолжавшегося 24 года. Его целью было оценить общее дыхание почв в различные сезоны года и определить, насколько оно чувствительно к повышению температуры.

Исследования проводили в двух экосистемах южного Подмосковья — широколиственном и смешанном лесу. С декабря 1997 по ноябрь 2021 года ученые еженедельно и непрерывно — и летом, и зимой — измеряли на одних и тех же участках количество углекислого газа, который выделяется при дыхании почвенных микроорганизмов и корней растений. Для этого на поверхность земли устанавливали герметично закрытые камеры, в которых во время измерения накапливался СО2. Через равные промежутки времени из камер отбирали газовые пробы и затем в лаборатории определяли в них концентрацию углекислого газа и путем несложных вычислений рассчитывали интенсивность дыхания почвы. То, во сколько раз изменится этот показатель при увеличении температуры почвы или воздуха на десять градусов, называют температурной чувствительностью. Для объяснения данных, полученных за 24 года наблюдений, необходимо знать основные метеорологические показатели (температуру воздуха, количество осадков и индексы увлажнения), а также температуру и влажность верхнего слоя почвы.

Для этого на поверхность земли устанавливали герметично закрытые камеры, в которых во время измерения накапливался СО2. Через равные промежутки времени из камер отбирали газовые пробы и затем в лаборатории определяли в них концентрацию углекислого газа и путем несложных вычислений рассчитывали интенсивность дыхания почвы. То, во сколько раз изменится этот показатель при увеличении температуры почвы или воздуха на десять градусов, называют температурной чувствительностью. Для объяснения данных, полученных за 24 года наблюдений, необходимо знать основные метеорологические показатели (температуру воздуха, количество осадков и индексы увлажнения), а также температуру и влажность верхнего слоя почвы.

Наблюдения позволили выяснить, что температурная чувствительность почвенного дыхания сильно зависит от индексов увлажненности во время периода вегетации растений — времени, когда они активно растут и развиваются. Так, авторы показали, что в засушливые годы скорость выделения углекислого газа из почв с ростом температуры увеличивается слабее, чем в годы с нормальным или повышенным увлажнением. При этом микроорганизмы, живущие в супесчаных почвах с низкой водоудерживающей способностью, в засушливые годы оказались гораздо менее чувствительными к увеличению температуры, чем обитатели суглинистых почв. Это означает, что они более экономно расходовали органический углерод в своей среде обитания. Суглинистые почвы, способные даже в самые засушливые годы сохранять запасы влаги, в условиях засухи обеспечивали почвенные микроорганизмы необходимой водой и растворенными в ней питательными веществами. В результате температурная чувствительность дыхания суглинистых почв не столь сильно зависела от условий увлажнения.

При этом микроорганизмы, живущие в супесчаных почвах с низкой водоудерживающей способностью, в засушливые годы оказались гораздо менее чувствительными к увеличению температуры, чем обитатели суглинистых почв. Это означает, что они более экономно расходовали органический углерод в своей среде обитания. Суглинистые почвы, способные даже в самые засушливые годы сохранять запасы влаги, в условиях засухи обеспечивали почвенные микроорганизмы необходимой водой и растворенными в ней питательными веществами. В результате температурная чувствительность дыхания суглинистых почв не столь сильно зависела от условий увлажнения.

«Таким образом, мы показали, что именно влагообеспеченность почв в вегетационный период является основным фактором, контролирующим зависимость почвенного дыхания от температуры в лесных экосистемах. При современной тенденции усиления засушливости климата во многих регионах России и мира можно прогнозировать, что снизится поток углекислого газа из почв в атмосферу и, следовательно, сток углерода в бореальные (то есть северные) и умеренные лесные экосистемы увеличится», — подводит итог Ирина Курганова.

Полученные авторами закономерности позволят улучшить качество моделей биогеохимического цикла углерода, обосновать способы снижения естественных потоков углерода из почв и грамотно планировать эколого-климатические проекты в рамках снижения углеродного следа.

Ученые узнают, как дышат растения, и как люди сформировали свои «легкие» | Institute for Sustainable Food

- Эксперты Института устойчивого питания Шеффилдского университета рассказали, как растения обеспечивают постоянный приток воздуха к каждой клетке.

- Исследование показывает, что люди вывели растения пшеницы с меньшим количеством пор на листьях и меньшим потреблением воды.

- Полученные данные открывают путь к созданию более засухоустойчивых культур.

Ученые открыли, как растения создают сети воздушных каналов — легкие листа — для транспортировки углекислого газа (CO 2 ) в свои ячейки.

Ботаникам с 19 века известно, что листья имеют поры, называемые устьицами, и содержат сложную внутреннюю сеть воздушных каналов. Но до сих пор не было понятно, как эти каналы формируются в нужных местах, чтобы обеспечить постоянный поток CO 2 в каждую растительную клетку.

Но до сих пор не было понятно, как эти каналы формируются в нужных местах, чтобы обеспечить постоянный поток CO 2 в каждую растительную клетку.

Новое исследование, проведенное учеными из Института устойчивого питания Шеффилдского университета и опубликованное в Nature Communications , использовали методы генетических манипуляций, чтобы показать, что чем больше устьиц на листе, тем больше воздушного пространства он образует. Каналы действуют как бронхиолы — крошечные проходы, которые несут воздух к обменным поверхностям легких человека и животных.

В сотрудничестве с коллегами из Ноттингемского и Ланкастерского университетов они показали, что движение CO 2 через поры, скорее всего, определяет форму и масштаб сети воздушных каналов.

Это крупное открытие показывает, что движение воздуха через листья формирует их внутреннюю работу, что влияет на то, как мы думаем об эволюции растений.

Профессор Эндрю Флеминг

Институт устойчивого питания при Университете Шеффилда

Открытие знаменует собой важный шаг вперед в нашем понимании внутренней структуры листа и того, как функция тканей может влиять на их развитие, что может иметь разветвления за пределами биологии растений, в таких областях, как эволюционная биология.

Исследование также показывает, что растения пшеницы были выведены поколениями людей, чтобы иметь меньше пор на листьях и меньше воздушных каналов, что делает их листья более плотными и позволяет выращивать их с меньшим количеством воды.

Это новое открытие показывает, что ученые могут сделать основные культуры, такие как пшеница, еще более водосберегающими, изменив внутреннюю структуру их листьев. Этот подход был впервые применен другими учеными из Института устойчивых продуктов питания, которые разработали готовые к климату рис и пшеницу, которые могут выжить в условиях экстремальной засухи.

Профессор Эндрю Флеминг из Института устойчивого питания Шеффилдского университета сказал: «До сих пор то, как растения формируют свои замысловатые узоры воздушных каналов, оставалось удивительно загадочным для ученых-растителей.

«Это крупное открытие показывает, что движение воздуха через листья формирует их внутреннюю работу, что влияет на то, как мы думаем об эволюции растений.

«Тот факт, что люди уже непреднамеренно повлияли на то, как растения дышат, выведя пшеницу, которая потребляет меньше воды, предполагает, что мы могли бы нацелить эти сети воздушных каналов для выращивания культур, которые могут пережить более экстремальные засухи, которые мы ожидаем увидеть с изменением климата».

Доктор Марджори Лундгрен, научный сотрудник Leverhulme Early Career в Ланкастерском университете, сказала: «Ученые давно подозревали, что развитие устьиц и развитие воздушных пространств внутри листа координируются. Однако мы не были уверены, что движет другим. Итак, все началось с вопроса «что появилось раньше, курица или яйцо?».

«Используя серию умных экспериментов, включающих анализ изображений с помощью рентгеновской компьютерной томографии, наша совместная группа ответила на эти вопросы, используя виды с очень разной структурой листьев. Пока мы показываем, что развитие устьиц инициирует расширение воздушных пространств, мы сделали еще один шаг, чтобы показать, что на самом деле устьицам необходимо производить газообмен, чтобы воздушные пространства расширялись. Это рисует гораздо более интересную историю, связанную с физиологией».

Это рисует гораздо более интересную историю, связанную с физиологией».

Работа по получению рентгеновских изображений была проведена в Хаунсфилдском центре Ноттингемского университета. Директор Центра, профессор Саша Муни, сказал: «До недавнего времени применение рентгеновской компьютерной томографии или компьютерной томографии в науках о растениях в основном было сосредоточено на визуализации скрытой половины растения — корней — по мере их роста в земля.

«Работая с нашими партнерами в Шеффилде, мы разработали метод визуализации клеточной структуры листа растения в 3D, что позволяет нам увидеть, как сложная сеть воздушных пространств внутри листа контролирует его поведение. Это очень волнительно.»

Институт устойчивых продуктов питания Университета Шеффилда объединяет междисциплинарный опыт и исследовательские центры мирового класса, чтобы помочь обеспечить продовольственную безопасность и защитить природные ресурсы, от которых мы все зависим.

У Земли есть легкие. Смотрите, как они дышат.

Иллюстрация BSIP SA, Alamy

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Какое значение имеет лист! Хорошо, что не один лист. На нашей планете 3,1 триллиона деревьев — это 422 дерева на человека. Если мы посчитаем все листья на всех этих деревьях и посмотрим, что они все вместе делают с воздухом вокруг нас, эффект — и я не преувеличиваю — будет ошеломляющим. У меня есть видео от НАСА. Когда вы это увидите, я думаю, у вас отвалится челюсть — совсем немного.

Он отслеживает поток углекислого газа по всей планете в течение 12 месяцев, начиная с января. Большая часть действия происходит в Северном полушарии, потому что именно там находится большая часть земли, а значит, именно там находится большинство деревьев. Самые большие леса умеренного пояса находятся в Канаде, Сибири и Скандинавии.

А вот деревья…

Мы знаем, что они поглощают воздух. Их листья поглощают углекислый газ, а затем с помощью солнца углерод остается в дереве (в виде ветвей, стволов). Высвобождается кислород.

Высвобождается кислород.

Наступает зима, опадают листья, голые деревья. Без листьев деревья затихают. Любой дополнительный CO2, скорее всего, будет висеть в атмосфере — до июня.

Чем отличается июнь

Это месяц, когда триллионы и триллионы листьев раскрываются, растут и начинают дышать, и то, что вы увидите в видео, — это их коллективное дыхание, буквально очищающее небо. Это видео начинается в январе, но продолжайте смотреть, пока не наступит июнь (затем июль, затем август). Это похоже на то, как северные леса мира становятся гигантским пылесосом, очищающим воздух и всасывающим CO2 примерно до ноября.

Когда опадают листья, ситуация меняется на противоположную… и это немного пугает. Взгляните:

Оцените фантастические масштабы этого глобального танца. Как я уже сказал, все начинается с 3,1 триллиона деревьев. Это последняя перепись, опубликованная несколько месяцев назад в научном журнале Nature (см. стр. 201) Томасом Кроутером из Йельского университета, постдокторантом Института климата и энергетики. Если он прав, то на Земле больше деревьев, чем звезд в Млечном Пути.

Если он прав, то на Земле больше деревьев, чем звезд в Млечном Пути.

А теперь представьте, сколько листьев может быть на всех этих деревьях. Это очень большое число. Вашингтонский университет попытался подсчитать количество листьев для «зрелого дуба», но дубы настолько изменчивы, что они могут дать нам только диапазон: от 200 000 до полумиллиона листьев на дереве.

Затем внимательно рассмотрите любой дубовый лист или любой лист (или, если уж на то пошло, поверхность любого зеленого растения, даже травинку) с помощью увеличительного стекла. Вы найдете маленькие дыхательные трубки, называемые устьицами. Это «рот» по-гречески, потому что, как и рты, это отверстия, которые пропускают наружный воздух.

Я думаю о них больше как о легких, часто со сжимаемыми отверстиями. Вот где углекислый газ входит, а кислород уходит. Фотограф Роберт Дэш использовал сканирующий электронный микроскоп, чтобы увеличить поверхность настоящего дубового листа в 150 раз, и все эти маленькие отверстия, похожие на ура, которые вы видите здесь? Мы собираемся указать на несколько …

Фотография Роберта Дэша

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Несанкционированное использование запрещено.

… Их так, так много! Скажем, на квадратном миллиметре листа — это одна тысячная квадратного дюйма — можно найти от ста до тысячи маленьких легких.

Итак, подумайте:

Если мы умножим все эти листовые легкие на все эти листья на все эти деревья и добавим в придачу травы, мы получим невообразимо обширную планетарную дыхательную систему — гигантскую зеленую машину, которая вытягивает огромное количество воздуха. углекислого газа из воздуха, особенно в теплое время года.

Вот что показывает нам видео НАСА: мы видим, как Зеленая машина включается, а через несколько месяцев выключается. Когда он включен, когда листья распущены, эти уродливые ядовитые завитки оранжевого и красного цветов исчезают с неба. Машина работает. И это происходит каждый год. Как будто у самой Земли есть легкие.

Помогите!

Но, несмотря на всю мощь легких, концентрация CO2 в нашей атмосфере продолжает расти. Очевидно, мы выбрасываем в небо столько CO2, что деревья не успевают за ним.

Двенадцать тысяч лет назад, говорится в исследовании Йельского университета, на Земле было вдвое больше деревьев. Видимо, нам нужна их помощь. Нам нужно больше деревьев.

Действительно.

Чтобы узнать, кто выбрасывает в небо больше всего углекислого газа, взгляните на этот рисунок из Университета Джорджа Вашингтона. Это показывает, что Китай, США, Индия и Россия являются крупнейшими преступниками, но каждая нация указана в порядке убывания, гм, подлости, так что вы можете увидеть, как поживает ваша любимая нация.

Между тем, деревья — не единственные средства для удаления CO2 на планете. Океаны тоже поглощают углекислый газ. Животные питаются углеродом, умирают и тонут на дне моря. Белые скалы Дувра состоят из скелетов животных, богатых углеродом. Мел в основном является хранилищем углерода.

Фотография Бена Пручни, Getty

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Так что да, не только растения очищают воздух, но было бы неплохо, если бы их было больше.