Содержание

Размножение покрытосеменных 6 класс онлайн-подготовка на Ростелеком Лицей

Общие сведения

Основное отличие покрытосеменных от голосеменных – наличие цветка и завязи. Цветок привлекает опылителей, завязь защищает формирующееся семя.

Цветок – видоизмененный побег, несущий чашелистики, лепестки, тычинки, пестики.

Развитие пыльцы

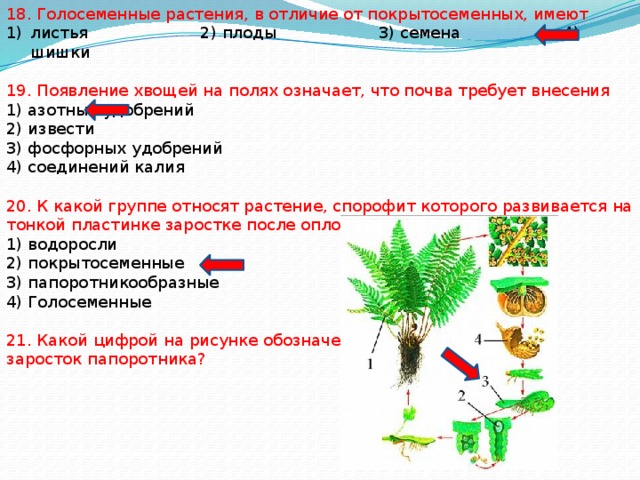

В пыльниках тычинок происходит деление. В результате образуются многочисленные клетки, которые созревают в пыльцу. Пыльцевые зерна – производные спор. Они покрыты двухслойной оболочкой. Наружная оболочка неровная, с выростами, которые помогают пыльцевым зернам удерживаться на рыльце пестика. Под оболочкой расположены вегетативная и генеративная клетки (см. Рис. 1). Это мужской гаметофит покрытосеменных.

Рис. 1. Клетки пыльцы

Развитие семязачатка

Семязачатки (см. Рис. 2) развиваются на внутренней стороне стенок завязи. Их количество зависит от видовой принадлежности растения.

Рис. 2. Семязачатки

В семязачатке образуется зародышевый мешок (см. Рис. 3) – женский гаметофит цветковых растений. Напротив микропиле находится яйцеклетка, а в центре – центральная клетка.

Рис. 3) – женский гаметофит цветковых растений. Напротив микропиле находится яйцеклетка, а в центре – центральная клетка.

Рис. 3. Зародышевый мешок

Двойное оплодотворение

Пыльцевое зерно попадает на рыльце пестика и прикрепляется к нему, благодаря особенности строения оболочки и липким сахаристым выделениям рыльца.

Пыльцевое зерно набухает и прорастает, образуя пыльцевую трубку – производную вегетативной клетки. Трубка врастает в полость завязи. В пыльцевой трубке генеративная клетка делится на 2 спермия. При проникновении пыльцевой трубки через микропиле в полость зародышевого мешка один из спермиев сливается с яйцеклеткой. Происходит оплодотворение и образуется зигота. Второй спермий сливается с ядром центральной клетки.

Оплодотворение – процесс слияния 2 половых клеток с образованием зиготы.

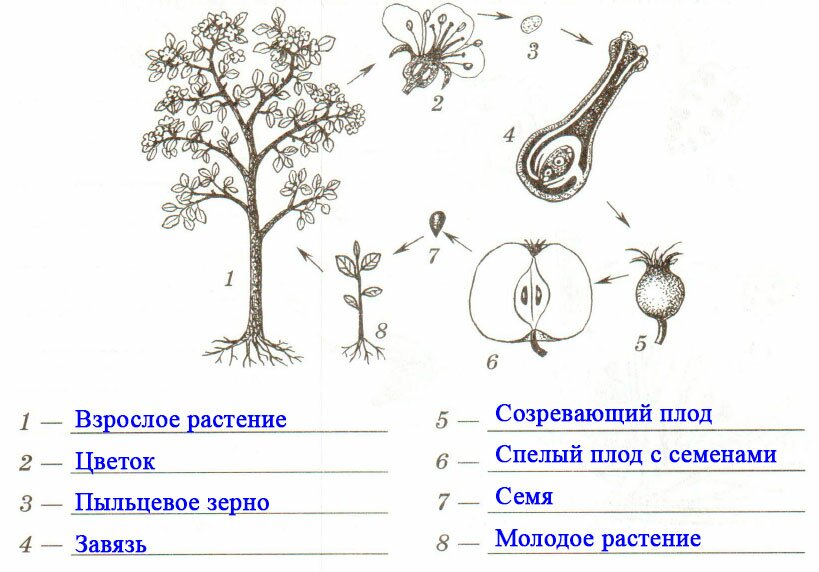

Этот процесс называется двойным оплодотворением и характерен только для цветковых растений.

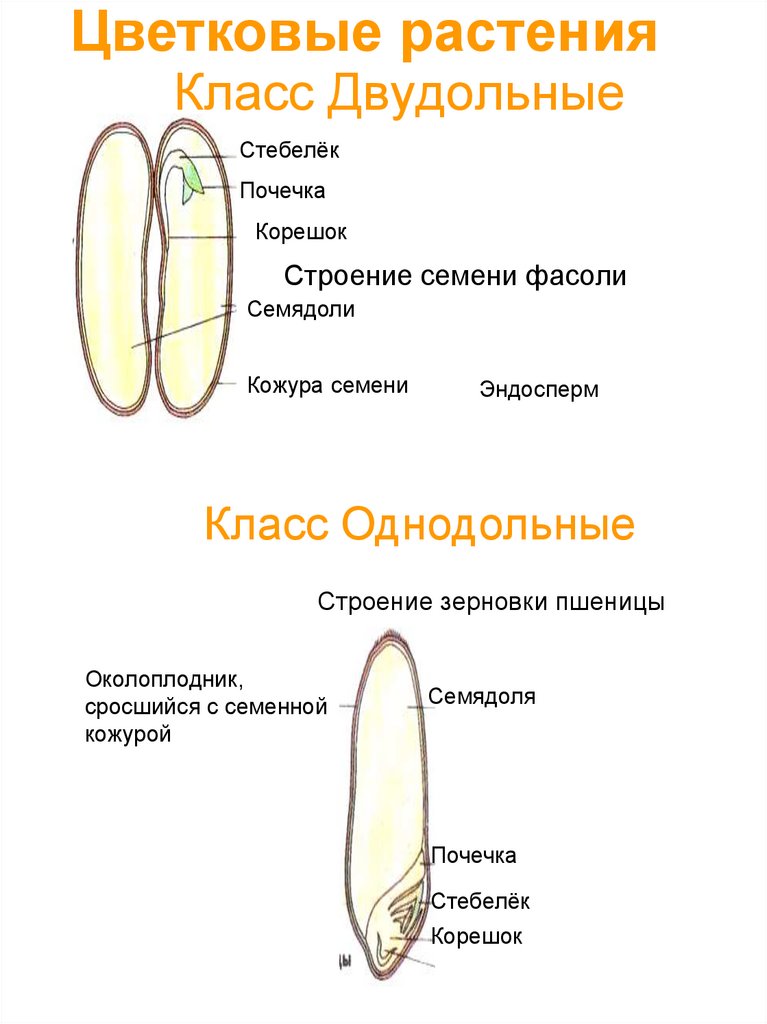

Зигота приступает к делению, в результате которого образуется многоклеточный зародыш растения. Центральная клетка делится, образуя эндосперм. Из оболочек семязачатка формируется семенная кожура. К завязи притекают питательные вещества, постепенно она становится спелым плодом. Стенки завязи дают околоплодник, защищающий семена от негативных воздействий. У некоторых растений в образовании плода принимают участие чашелистики и цветоложе.

Центральная клетка делится, образуя эндосперм. Из оболочек семязачатка формируется семенная кожура. К завязи притекают питательные вещества, постепенно она становится спелым плодом. Стенки завязи дают околоплодник, защищающий семена от негативных воздействий. У некоторых растений в образовании плода принимают участие чашелистики и цветоложе.

Опыление

Опыление – процесс переноса пыльцы с пыльника тычинки на рыльце пестика.

Опыление:

- Самоопыление – пыльца из тычинки попадает на рыльце пестика того же самого цветка (рис, пшеница, горох, фасоль). Может происходить еще в бутоне. Не происходит комбинации наследственной информации, поэтому разнообразие потомства мало.

- Перекрестное опыление – пыльца от тычинки одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка (кукуруза, огурец, арбуз, тополь, ива). Высокое разнообразие потомства. Но мала вероятность попадания пыльцы на рыльце пестика. У таких растений выработаны приспособления против самоопыления: пестики и тычинки созревают в разное время, тычинки короче пестиков (гетеростилия) (см.

Рис. 4), некоторые растения двудомны.

Рис. 4), некоторые растения двудомны.

Рис. 4. Пестики кукурузы

Для некоторых растений (орхидеи) характерно смешанное опыление.

Распространение пыльцы

Зоофилия – опыление растения животными. Цветки или соцветия крупные, яркие, заметные для опыления. Могут иметь метки в ультрафиолетовом спектре, который виден насекомым. В наличии нектар и сильный аромат (табак душистый). Пыльцевые зерна крупные, пыльца липкая, поэтому приклеивается к насекомым (см. Рис. 5), перьям птиц, шерсти млекопитающих.

Рис. 5. Пыльца на пчеле медоносной

Есть цветки, которые опыляются только одним видом животных, так, львиный зев и клевер опыляются шмелями (см. Рис. 6).

Рис. 6. Львиный зев

Кигелия опыляется только летучими мышами. Орхидея ангрекум полуторафутовый опыляется только бражником предсказанным (см. Рис. 7).

Рис. 7. Бражник предсказанный (Источник)

Анемофилия – опыление растений ветром (тополь, ольха, дуб, орешника, рожь). Цветки мелкие, невзрачные. Пыльца мелкая, легкая, сухая. Пыльники расположены на длинных свисающих нитях. Растения растут большим скоплениями (орешник (см. Рис. 8)).

Цветки мелкие, невзрачные. Пыльца мелкая, легкая, сухая. Пыльники расположены на длинных свисающих нитях. Растения растут большим скоплениями (орешник (см. Рис. 8)).

Рис. 8. Цветки орешника

Деревья цветут весной, до распускания листьев.

Некоторые растения могут опыляться обоими способами: насекомыми и ветром (подорожник).

Искусственное опыление – опыление, производимое человеком. Происходит с целью гибридизации, получения новых сортов, повышения урожайности культур.

Искусственное опыление

Пыльцу переносят мягкой сухой кисточкой или кусочком резины, надетым на проволоку. Цветки некоторых самоопыляемых растений готовят заранее. Для этого бутон открывают и удаляют тычинки. На некоторые бутоны надевают специальные колпачки. Это предупреждает случайное опыление. При распускании цветков на рыльца пестиков наносят заранее заготовленную пыльцу.

Список литературы

- Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: учеб.

для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 304 с.: ил.

для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 304 с.: ил. - Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология, 6. – М.: Русское слово.

- Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология, 6. – М.: Русское слово.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- Betonolog.ru (Источник).

- Activestudy.info (Источник).

- Lotoskay.ucoz.ru (Источник).

Домашнее задание

- Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 304 с.: ил. – с. 215, задания и вопрос 7, 9 (Источник).

- Как устроен семязачаток и пыльцевое зерно?

- Опишите процесс двойного оплодотворения.

- * Подумайте, какой тип опыления покрытосеменных возник первым. Какой из типов опыления является наиболее совершенным? Почему?

Особенности покрытосеменных реферат по биологии | Сочинения Биология

Скачай Особенности покрытосеменных реферат по биологии и еще Сочинения в формате PDF Биология только на Docsity! Отличительные особенности покрытосеменных Покрытосеменные (цветковые, пестичные) по времени появления на Земле являются самой молодой и в то же время наиболее высокоорганизованной группой растений. В процессе эволюции представители этого отдела появились позднее других, но они очень быстро заняли господствующее положение на земном шаре. Наиболее характерной отличительной особенностью покрытосеменных является наличие у них своеобразного органа — цветка, который отсутствует у представителей других отделов растений. Поэтому покрытосеменные и называются чаще еще цветковыми растениями. Семяпочка у них скрытая, она развивается внутри пестика, в его завязи, поэтому покрытосеменные называются иначе пестичными. Пыльца у покрытосеменных улавливается не семяпочками, как у голосеменных, а особым образованием — рыльцем, которым заканчивается пестик. После оплодотворения яйцеклетки из семяпочки образуется семя, а завязь разрастается в плод. Следовательно, семена у покрытосеменных развиваются в плодах, поэтому этот отдел растений и называется покрытосеменные. Покрытосеменные (Angiospermae), или цветковые (Magnoliophyta) – отдел наиболее совершенных высших растений, имеющих цветок. Ранее включались в отдел семенных растений вместе с голосеменными.

В процессе эволюции представители этого отдела появились позднее других, но они очень быстро заняли господствующее положение на земном шаре. Наиболее характерной отличительной особенностью покрытосеменных является наличие у них своеобразного органа — цветка, который отсутствует у представителей других отделов растений. Поэтому покрытосеменные и называются чаще еще цветковыми растениями. Семяпочка у них скрытая, она развивается внутри пестика, в его завязи, поэтому покрытосеменные называются иначе пестичными. Пыльца у покрытосеменных улавливается не семяпочками, как у голосеменных, а особым образованием — рыльцем, которым заканчивается пестик. После оплодотворения яйцеклетки из семяпочки образуется семя, а завязь разрастается в плод. Следовательно, семена у покрытосеменных развиваются в плодах, поэтому этот отдел растений и называется покрытосеменные. Покрытосеменные (Angiospermae), или цветковые (Magnoliophyta) – отдел наиболее совершенных высших растений, имеющих цветок. Ранее включались в отдел семенных растений вместе с голосеменными. В отличие от последних семязачатки цветковых заключены в завязь, образованную сросшимися плодолистиками. Цветок является генеративным органом покрытосеменных растений. Он состоит из цветоножки и цветоложа. На последнем располагаются околоцветник (простой или двойной), андроцей (совокупность тычинок) и гинецей (совокупность плодолистиков). Каждая тычинка состоит из тонкой тычиночной нити и расширенного пыльника, в котором созревают спермии. Плодолистик цветковых растений представлен пестиком, который состоит из массивной завязи и длинного столбика, вершинная расширенная часть которого называется рыльце. Среди покрытосеменных имеются вечнозелёные и листопадные деревья, кустарники и полукустарники, однолетние и многолетние травы. Встречаются эпифиты, использующие в качестве опоры другие растения, паразиты (например, омела), высасывающие воду и органические вещества из других растений, плотоядные растения (росянка, венерина мухоловка), ловящие и переваривающие мелких насекомых. Покрытосеменные имеют вегетативные органы, обеспечивающие механическую опору, транспорт, фотосинтез, газообмен, а также запасание питательных веществ, и генеративные органы, участвующие в половом размножении.

В отличие от последних семязачатки цветковых заключены в завязь, образованную сросшимися плодолистиками. Цветок является генеративным органом покрытосеменных растений. Он состоит из цветоножки и цветоложа. На последнем располагаются околоцветник (простой или двойной), андроцей (совокупность тычинок) и гинецей (совокупность плодолистиков). Каждая тычинка состоит из тонкой тычиночной нити и расширенного пыльника, в котором созревают спермии. Плодолистик цветковых растений представлен пестиком, который состоит из массивной завязи и длинного столбика, вершинная расширенная часть которого называется рыльце. Среди покрытосеменных имеются вечнозелёные и листопадные деревья, кустарники и полукустарники, однолетние и многолетние травы. Встречаются эпифиты, использующие в качестве опоры другие растения, паразиты (например, омела), высасывающие воду и органические вещества из других растений, плотоядные растения (росянка, венерина мухоловка), ловящие и переваривающие мелких насекомых. Покрытосеменные имеют вегетативные органы, обеспечивающие механическую опору, транспорт, фотосинтез, газообмен, а также запасание питательных веществ, и генеративные органы, участвующие в половом размножении. Внутреннее строение тканей наиболее сложно из всех растений; ситовидные элементы флоэмы окружены клетками-спутницами; почти все представители покрытосеменных имеют сосуды ксилемы. Содержащиеся внутри пыльцевых зёрен мужские гаметы попадают на рыльце и прорастают. Гаметофиты цветковых крайне упрощены и миниатюрны, что значительно сокращает длительность цикла размножения. Образуются они в результате минимального количества митозов (трёх у женского гаметофита и двух у мужского). Одна из особенностей полового размножения – двойное оплодотворение, когда один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а второй – с полярными ядрами, образуя эндосперм, служащий запасом питательных веществ. Семена цветковых растений заключены в плод (отсюда их второе название – покрытосеменные). Первые цветковые растения появились в начале мелового периода около 135 миллионов лет назад (или даже в конце юрского периода). Вопрос о предке покрытосеменных в настоящее время остаётся открытым; наиболее близки к ним вымершие беннеттитовые, однако, более вероятно, что вместе с беннеттитами покрытосеменные обособились от одной из групп семенных папоротников.

Внутреннее строение тканей наиболее сложно из всех растений; ситовидные элементы флоэмы окружены клетками-спутницами; почти все представители покрытосеменных имеют сосуды ксилемы. Содержащиеся внутри пыльцевых зёрен мужские гаметы попадают на рыльце и прорастают. Гаметофиты цветковых крайне упрощены и миниатюрны, что значительно сокращает длительность цикла размножения. Образуются они в результате минимального количества митозов (трёх у женского гаметофита и двух у мужского). Одна из особенностей полового размножения – двойное оплодотворение, когда один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а второй – с полярными ядрами, образуя эндосперм, служащий запасом питательных веществ. Семена цветковых растений заключены в плод (отсюда их второе название – покрытосеменные). Первые цветковые растения появились в начале мелового периода около 135 миллионов лет назад (или даже в конце юрского периода). Вопрос о предке покрытосеменных в настоящее время остаётся открытым; наиболее близки к ним вымершие беннеттитовые, однако, более вероятно, что вместе с беннеттитами покрытосеменные обособились от одной из групп семенных папоротников. Первые цветковые растения были, по-видимому, мегаспорофиллами. У семенных папоротников не было цветков, не было покрытосемянности. Теория происхождения покрытосеменных из гнетомых предполагает, что наиболее примитивные покрытосеменные имели мелкие однополые цветки без околоцветника или с невзрачным околоцветником. Но по ряду соображений в настоящее время более примитивными цветками считают крупные, обоеполые цветки. Поэтому можно предположить, что предками современных покрытосеменных были какие-то вымершие, очень примитивные голосеменные с обоеполыми цветками типа шишки (стробилами), в которых на длинном цветоложе (оси) были спирально расположены свободные (несросшиеся друг с другом) листочки однородного околоцветника, микроспорофиллы (тычинки) и мегаспорофиллы (плодолистики). В системе голосеменных эта группа должна была стоять где- то между семенными папоротниками и уже более специализированными беннеттитами и саговниками. Покрытосемянность несомненно представляла большое преимущество в смысле защиты семяпочек и развивающихся семян от всяких неблагоприятных внешних воздействий и в первую очередь от сухости воздуха.

Первые цветковые растения были, по-видимому, мегаспорофиллами. У семенных папоротников не было цветков, не было покрытосемянности. Теория происхождения покрытосеменных из гнетомых предполагает, что наиболее примитивные покрытосеменные имели мелкие однополые цветки без околоцветника или с невзрачным околоцветником. Но по ряду соображений в настоящее время более примитивными цветками считают крупные, обоеполые цветки. Поэтому можно предположить, что предками современных покрытосеменных были какие-то вымершие, очень примитивные голосеменные с обоеполыми цветками типа шишки (стробилами), в которых на длинном цветоложе (оси) были спирально расположены свободные (несросшиеся друг с другом) листочки однородного околоцветника, микроспорофиллы (тычинки) и мегаспорофиллы (плодолистики). В системе голосеменных эта группа должна была стоять где- то между семенными папоротниками и уже более специализированными беннеттитами и саговниками. Покрытосемянность несомненно представляла большое преимущество в смысле защиты семяпочек и развивающихся семян от всяких неблагоприятных внешних воздействий и в первую очередь от сухости воздуха. Но одной покрытосемянностью все же трудно объяснить быстрое мощное развитие покрытосеменных и вытеснение ими господствовавших ранее на земле архегониальных растений. Русский ботаник М.И. Голенкин высказал (в 1927г) интересную гипотезу о причинах победы покрытосеменных в борьбе за существование. Он предполагает, что в середине мелового периода по каким-то общим космогоническим причинам по всей Земле произошло резкое изменение освещения и влажности воздуха. Густые облака, окутывавшие ранее постоянно Землю, рассеялись и дали доступ ярким солнечным лучам, в связи с чем, резко увеличилась сухость воздуха. Громадное большинство высших архегониальных растений того времени, не приспособленных и не сумевших приспособиться к яркому освещению и сухости воздуха, начало вымирать или резко сократило области своего распространения (кроме хвойных, наиболее ксерофитных). Наоборот, покрытосеменные, имевшие до того очень ограниченное распространение и представление небольшим числом форм, выработали способность хорошо переносить яркий солнечный свет и сухость воздуха.

Но одной покрытосемянностью все же трудно объяснить быстрое мощное развитие покрытосеменных и вытеснение ими господствовавших ранее на земле архегониальных растений. Русский ботаник М.И. Голенкин высказал (в 1927г) интересную гипотезу о причинах победы покрытосеменных в борьбе за существование. Он предполагает, что в середине мелового периода по каким-то общим космогоническим причинам по всей Земле произошло резкое изменение освещения и влажности воздуха. Густые облака, окутывавшие ранее постоянно Землю, рассеялись и дали доступ ярким солнечным лучам, в связи с чем, резко увеличилась сухость воздуха. Громадное большинство высших архегониальных растений того времени, не приспособленных и не сумевших приспособиться к яркому освещению и сухости воздуха, начало вымирать или резко сократило области своего распространения (кроме хвойных, наиболее ксерофитных). Наоборот, покрытосеменные, имевшие до того очень ограниченное распространение и представление небольшим числом форм, выработали способность хорошо переносить яркий солнечный свет и сухость воздуха. Это обстоятельство, а также чрезвычайная эволюционная пластичность их, способность к возникновению разнообразнейших приспособлений к различным внешним условиям и обусловили быстрое победное распространение покрытосеменных по всей Земле и вытеснение ранее господствовавших групп высших архегониальных растений. Победа покрытосеменных повлекла за собой изменения и в животном населении Земли; особенно она должна была сказаться в быстрой эволюции насекомых, млекопитающих и птиц, питающихся насекомыми, затем хищных и плодоядных. В свою очередь и у покрытосеменных постепенно возникали в процессе эволюции бесчисленные приспособительные изменения формы, химизма и функций в связи со сложными и разнообразными взаимоотношениями их с животным миром. Победа покрытосеменных была переломным этапом, глубокой революцией в судьбах всего животного населения Земли. По вопросу о месте первоначального возникновения покрытосеменных высказывались разные предположения. Одни считают, что они впервые появились на гипотетическом тропическом материке, расположенном между Америкой, Азией и Австралией и впоследствии погрузившемся в воды Тихого океана.

Это обстоятельство, а также чрезвычайная эволюционная пластичность их, способность к возникновению разнообразнейших приспособлений к различным внешним условиям и обусловили быстрое победное распространение покрытосеменных по всей Земле и вытеснение ранее господствовавших групп высших архегониальных растений. Победа покрытосеменных повлекла за собой изменения и в животном населении Земли; особенно она должна была сказаться в быстрой эволюции насекомых, млекопитающих и птиц, питающихся насекомыми, затем хищных и плодоядных. В свою очередь и у покрытосеменных постепенно возникали в процессе эволюции бесчисленные приспособительные изменения формы, химизма и функций в связи со сложными и разнообразными взаимоотношениями их с животным миром. Победа покрытосеменных была переломным этапом, глубокой революцией в судьбах всего животного населения Земли. По вопросу о месте первоначального возникновения покрытосеменных высказывались разные предположения. Одни считают, что они впервые появились на гипотетическом тропическом материке, расположенном между Америкой, Азией и Австралией и впоследствии погрузившемся в воды Тихого океана. Другие считают колыбелью их области современной арктической суши, третьи – горы субтропической и умеренно теплой зоны северного полушария. Большинство ботаников в настоящее время считают, что первичные покрытосеменные были древесными растениями, имевшими невысокие стволы, моноподиальной разветвлявшиеся на немногочисленные толстые ветви. Из них уже развились более крупные симподиально ветвящиеся деревья с многочисленными толстыми и тонкими ветвями. Из древесных же форм в разное время и разных филогенетических линиях развивались кустарники, полукустарники и травянистые формы, вначале многолетние, затем в различных родах в связи cо специфическими условиями климата и местообитаний – двулетники и однолетники. Благодаря большой пластичности покрытосеменных, у них в процессе эволюции выработалось огромное разнообразие вегетативных органов, особенно в листьях, многочисленные метаморфозы, а также бесконечное разнообразие в цветках и плодах. Сложность и разнообразие химического состава и физиологических реакций также очень характерно для них.

Другие считают колыбелью их области современной арктической суши, третьи – горы субтропической и умеренно теплой зоны северного полушария. Большинство ботаников в настоящее время считают, что первичные покрытосеменные были древесными растениями, имевшими невысокие стволы, моноподиальной разветвлявшиеся на немногочисленные толстые ветви. Из них уже развились более крупные симподиально ветвящиеся деревья с многочисленными толстыми и тонкими ветвями. Из древесных же форм в разное время и разных филогенетических линиях развивались кустарники, полукустарники и травянистые формы, вначале многолетние, затем в различных родах в связи cо специфическими условиями климата и местообитаний – двулетники и однолетники. Благодаря большой пластичности покрытосеменных, у них в процессе эволюции выработалось огромное разнообразие вегетативных органов, особенно в листьях, многочисленные метаморфозы, а также бесконечное разнообразие в цветках и плодах. Сложность и разнообразие химического состава и физиологических реакций также очень характерно для них. Эволюция цветка, на строении которого главным образом базируется систематика покрытосеменных, говоря в общем, и схематическом виде шла у них от цветков с длинным цветоложем (типа шишки) от обоеполых, актиноморфных со спиральным расположением свободных (несросшихся) и не фиксированных в числе членов, с верхней завязью и многочисленными семяпочками – к цветкам циклическим, зигоморфным, раздельнополым, со строго фиксированным числом более или менее сросшихся членов на плоском цветоложе, с нижней одногнездною завязью и немногими или одной семяпочкой. Эта эволюция цветка покрытосеменных происходила в разных эволюционных рядах их независимо друг от друга. Распространены покрытосеменные повсюду почти до крайних пределов растительности и определяют характер ландшафтов везде, кроме хвойных лесов, торфяных болот и некоторых типов тундр. В жизни и хозяйственной деятельности человека роль покрытосеменных неизмеримо больше, чем остальных групп растений. Пища, одежда, фураж для скота, ароматические, наркотические, лекарственные, дубильные вещества, каучук и гуттаперча, пробка и многое другое получается из покрытосеменных; материал для жилищ, топливо поделочные материалы, бумага тоже в значительной степени поставляются покрытосеменными.

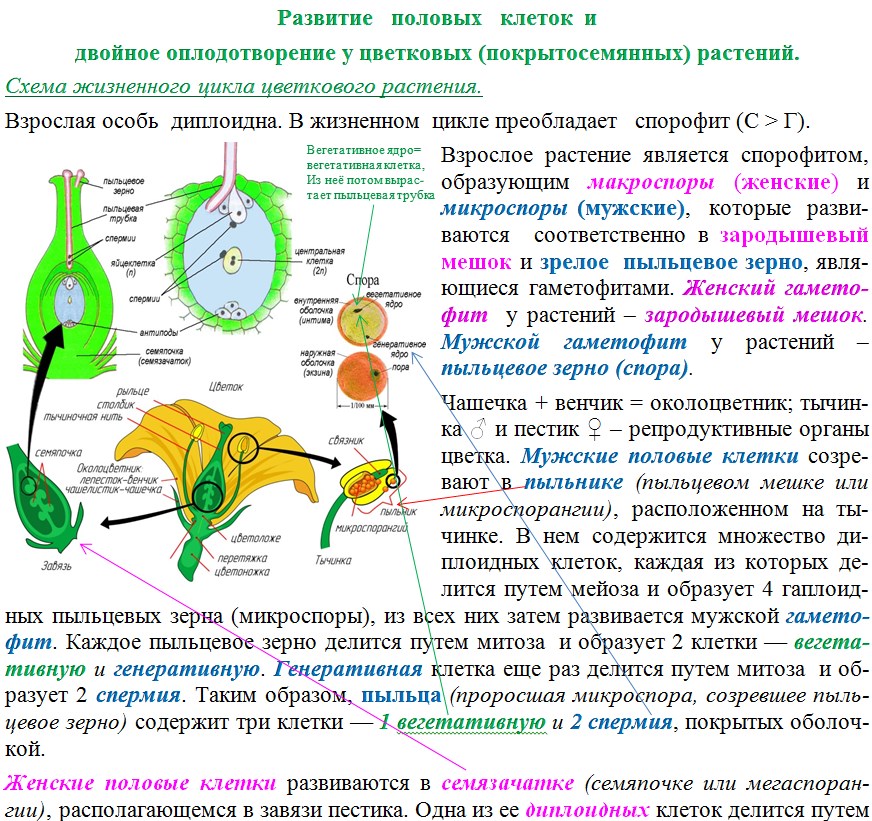

Эволюция цветка, на строении которого главным образом базируется систематика покрытосеменных, говоря в общем, и схематическом виде шла у них от цветков с длинным цветоложем (типа шишки) от обоеполых, актиноморфных со спиральным расположением свободных (несросшихся) и не фиксированных в числе членов, с верхней завязью и многочисленными семяпочками – к цветкам циклическим, зигоморфным, раздельнополым, со строго фиксированным числом более или менее сросшихся членов на плоском цветоложе, с нижней одногнездною завязью и немногими или одной семяпочкой. Эта эволюция цветка покрытосеменных происходила в разных эволюционных рядах их независимо друг от друга. Распространены покрытосеменные повсюду почти до крайних пределов растительности и определяют характер ландшафтов везде, кроме хвойных лесов, торфяных болот и некоторых типов тундр. В жизни и хозяйственной деятельности человека роль покрытосеменных неизмеримо больше, чем остальных групп растений. Пища, одежда, фураж для скота, ароматические, наркотические, лекарственные, дубильные вещества, каучук и гуттаперча, пробка и многое другое получается из покрытосеменных; материал для жилищ, топливо поделочные материалы, бумага тоже в значительной степени поставляются покрытосеменными. Покрытосеменные разделяют на два класса – двудольные и однодольные. Для двудольных характерны: две семядоли в семени, открытые проводящие пучки (с камбием), сохранение в течение всей жизни главного корня (у особей, родившихся из семян), перистое и сетчатое жилкование ветроопыляемые растения. Злаки имеют типичный для этого семейства плод — зерновку, богатую белками и крахмалом. Размножаются злаки семенами, а также вегетативно с помощью корневищ и укореняющихся побегов. Злаки составляют основу питания человека и сельскохозяйственных животных. К ним относятся важнейшие кормовые и пищевые культурные растения. Дикорастущие злаки составляют основной корм скота. В тропиках образуют заросли бамбук и сахарный тростник. На плантациях специально выращивают сахарный тростник и из него получают сахар, ром, спирт и патоку. Злаки используются также для производства бумаги, в текстильной, химической и строительной промышленности. В современную эпоху, когда экологические условия ухудшаются, некоторые виды злаков оказались под угрозой исчезновения.

Покрытосеменные разделяют на два класса – двудольные и однодольные. Для двудольных характерны: две семядоли в семени, открытые проводящие пучки (с камбием), сохранение в течение всей жизни главного корня (у особей, родившихся из семян), перистое и сетчатое жилкование ветроопыляемые растения. Злаки имеют типичный для этого семейства плод — зерновку, богатую белками и крахмалом. Размножаются злаки семенами, а также вегетативно с помощью корневищ и укореняющихся побегов. Злаки составляют основу питания человека и сельскохозяйственных животных. К ним относятся важнейшие кормовые и пищевые культурные растения. Дикорастущие злаки составляют основной корм скота. В тропиках образуют заросли бамбук и сахарный тростник. На плантациях специально выращивают сахарный тростник и из него получают сахар, ром, спирт и патоку. Злаки используются также для производства бумаги, в текстильной, химической и строительной промышленности. В современную эпоху, когда экологические условия ухудшаются, некоторые виды злаков оказались под угрозой исчезновения. В Красную книгу занесено 23 вида злаков: ковыль камнелюбивый, ковыль мелкоопушенный, ковыль уклоняющийся, мятлик разноцветный, пырей ковыль листный и др. Однодольные растения (лат. Liliopsida, лат. Monocotyledones, англ. monocots) — класс покрытосеменных, или цветковых, растений, самым многочисленным семейством которого являются Орхидные, отличающиеся чрезвычайно сложными, красивыми цветами. На втором месте по количеству видов стоит весьма важное в хозяйственном отношении семейство Злаки. Традиционным латинским названием для этой группы растений является Monocotyledones, хотя в последнее время, например в системе Кронквиста (Cronquist) их официальное название — Liliopsida (лилиопсиды). Так как однодольные — группа рангом выше семейства, выбор названия ничем не ограничен. Статья 16 МКБН позволяет как описательное название, так и имя, образованное от типового рода группы. Традиционное название однодольные, Monocotyledones или Monocotyledoneae, происходит от того факта, что зародыши большинства членов группы имеют только одну семядолю в противоположность двудольным, у которых их обычно две.

В Красную книгу занесено 23 вида злаков: ковыль камнелюбивый, ковыль мелкоопушенный, ковыль уклоняющийся, мятлик разноцветный, пырей ковыль листный и др. Однодольные растения (лат. Liliopsida, лат. Monocotyledones, англ. monocots) — класс покрытосеменных, или цветковых, растений, самым многочисленным семейством которого являются Орхидные, отличающиеся чрезвычайно сложными, красивыми цветами. На втором месте по количеству видов стоит весьма важное в хозяйственном отношении семейство Злаки. Традиционным латинским названием для этой группы растений является Monocotyledones, хотя в последнее время, например в системе Кронквиста (Cronquist) их официальное название — Liliopsida (лилиопсиды). Так как однодольные — группа рангом выше семейства, выбор названия ничем не ограничен. Статья 16 МКБН позволяет как описательное название, так и имя, образованное от типового рода группы. Традиционное название однодольные, Monocotyledones или Monocotyledoneae, происходит от того факта, что зародыши большинства членов группы имеют только одну семядолю в противоположность двудольным, у которых их обычно две. С диагностической точки зрения определение количества семядолей не является ни легко доступным способом, ни надёжной отличительной характеристикой растения. Различение однодольных и двудольных впервые было использовано в систематике растений ещё в начале XVIII века английским натуралистом Дж. Рэем. Тем не менее, у однодольных имеются более наглядные отличительные признаки. Зародышевый корешок обыкновенно скоро перестаёт расти и заменяется придаточными корнями. Стеблевые сосудистые пучки замкнутые, рассеянные по всему сечению стебля; камбия нет, поэтому утолщения стеблей по типу двудольных или голосеменных не наблюдается. Стебли редко ветвятся. Листья большей частью стеблеобъемлющие, всегда без прилистников, обыкновенно узкие и дугонервные. Цветы обыкновенно построены по тройному типу: околоцветник из двух трехчленных кругов, тычинок также 3 + 3, плодолистиков 3, реже вместо числа 3 в цветке наблюдаются числа 2 или 4. Однодольные представляют собой монофилетическую группу, возникшую на заре истории развития покрытосеменных растений.

С диагностической точки зрения определение количества семядолей не является ни легко доступным способом, ни надёжной отличительной характеристикой растения. Различение однодольных и двудольных впервые было использовано в систематике растений ещё в начале XVIII века английским натуралистом Дж. Рэем. Тем не менее, у однодольных имеются более наглядные отличительные признаки. Зародышевый корешок обыкновенно скоро перестаёт расти и заменяется придаточными корнями. Стеблевые сосудистые пучки замкнутые, рассеянные по всему сечению стебля; камбия нет, поэтому утолщения стеблей по типу двудольных или голосеменных не наблюдается. Стебли редко ветвятся. Листья большей частью стеблеобъемлющие, всегда без прилистников, обыкновенно узкие и дугонервные. Цветы обыкновенно построены по тройному типу: околоцветник из двух трехчленных кругов, тычинок также 3 + 3, плодолистиков 3, реже вместо числа 3 в цветке наблюдаются числа 2 или 4. Однодольные представляют собой монофилетическую группу, возникшую на заре истории развития покрытосеменных растений. Древнейшие ископаемые растения, которых можно отнести к однодольным, имеют возраст начала мелового периода. Система научной классификации APG II, разработанная группой APG (англ. Angiosperm Phylogeny Group), определяет однодольные как одну из двух крупнейших групп среди покрытосеменных растений. Вторая группа — «эудикоты» (eudicots), по устоявшейся традиции иногда называется «палеодикоты» (palaeodicots). Среди однодольных выделяются десять порядков и два семейства, которые ещё окончательно не приписаны ни к одному из порядков. Эти порядки распределены следующим образом: Основные однодольные • Семейство Петросавиевые (Petrosaviaceae) / en:Petrosaviaceae • Порядок Аироцветные (Acorales) / en:Acorales • Порядок Частухоцветные (Alismatales) / en:Alismatales • Порядок Спаржецветные (Asparagales) / en:Asparagales • Порядок Диоскореецветные (Dioscoreales) / en:Dioscoreales • Порядок Лилиецветные (Liliales) / en:Liliales • Порядок Панданоцветные (Pandanales) / en:Pandanales Commelinids • Семейство (Dasypogonaceae) / en:Dasypogonaceae • Порядок Пальмоцветные (Arecales) / en:Arecales • Порядок Коммелиноцветные (Commelinales) / en:Commelinales • Порядок Злакоцветные (Poales) / en:Poales • Порядок Имбирецветные (Zingiberales) / en:Zingiberales Более традиционной классификацией является система Кронквиста (1981), согласно которой все однодольные разбивались на пять подклассов со следующими порядками: Алисматиды (Alismatidae) • Порядок Частуховые (Alismatales) • Порядок Водокрасовые (Hydrocharitales) • Порядок Наядовые (Najadales) • Порядок Триурисовые (Triuridales) Арециды (Arecidae) • Порядок Пальмы (Arecales) • Порядок Циклантовые (Cyclanthales) • Порядок Панданоцветные (Pandanales) • Порядок Аронниковые (Arales) Коммелиноцветные (Commelinidae) • Порядок Коммелиноцветные (Commelinales) • Порядок Эриокаулоновые (Eriocaulales) • Порядок Рестиевые (Restionales) • Порядок Ситникоцветные (Juncales) (Malvales), порядок гераниецветные (Geraniales), порядок терпентинные (Terebinthales), порядок зонтикоцветные (Umbellales), порядок центросеменные (Centrospermae), порядок гречихоцветные (Polygonales), порядок букоцветные (Fagales).

Древнейшие ископаемые растения, которых можно отнести к однодольным, имеют возраст начала мелового периода. Система научной классификации APG II, разработанная группой APG (англ. Angiosperm Phylogeny Group), определяет однодольные как одну из двух крупнейших групп среди покрытосеменных растений. Вторая группа — «эудикоты» (eudicots), по устоявшейся традиции иногда называется «палеодикоты» (palaeodicots). Среди однодольных выделяются десять порядков и два семейства, которые ещё окончательно не приписаны ни к одному из порядков. Эти порядки распределены следующим образом: Основные однодольные • Семейство Петросавиевые (Petrosaviaceae) / en:Petrosaviaceae • Порядок Аироцветные (Acorales) / en:Acorales • Порядок Частухоцветные (Alismatales) / en:Alismatales • Порядок Спаржецветные (Asparagales) / en:Asparagales • Порядок Диоскореецветные (Dioscoreales) / en:Dioscoreales • Порядок Лилиецветные (Liliales) / en:Liliales • Порядок Панданоцветные (Pandanales) / en:Pandanales Commelinids • Семейство (Dasypogonaceae) / en:Dasypogonaceae • Порядок Пальмоцветные (Arecales) / en:Arecales • Порядок Коммелиноцветные (Commelinales) / en:Commelinales • Порядок Злакоцветные (Poales) / en:Poales • Порядок Имбирецветные (Zingiberales) / en:Zingiberales Более традиционной классификацией является система Кронквиста (1981), согласно которой все однодольные разбивались на пять подклассов со следующими порядками: Алисматиды (Alismatidae) • Порядок Частуховые (Alismatales) • Порядок Водокрасовые (Hydrocharitales) • Порядок Наядовые (Najadales) • Порядок Триурисовые (Triuridales) Арециды (Arecidae) • Порядок Пальмы (Arecales) • Порядок Циклантовые (Cyclanthales) • Порядок Панданоцветные (Pandanales) • Порядок Аронниковые (Arales) Коммелиноцветные (Commelinidae) • Порядок Коммелиноцветные (Commelinales) • Порядок Эриокаулоновые (Eriocaulales) • Порядок Рестиевые (Restionales) • Порядок Ситникоцветные (Juncales) (Malvales), порядок гераниецветные (Geraniales), порядок терпентинные (Terebinthales), порядок зонтикоцветные (Umbellales), порядок центросеменные (Centrospermae), порядок гречихоцветные (Polygonales), порядок букоцветные (Fagales). Подкласс спайнолепестные (Sympetalae): порядок норичникоцветные (Scrophulariales), порядок тыквенноцветные (Cucurbitales), порядок астроцветные (Asterales). Литература • Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 6. Цветковые растения. / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1982. — 543 с, ил, 34 л. ил. • Лесная энциклопедия: В 2-х т., т.2/Гл. ред. Воробьев Г.И.; Ред. кол: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.-631 с., ил.

Подкласс спайнолепестные (Sympetalae): порядок норичникоцветные (Scrophulariales), порядок тыквенноцветные (Cucurbitales), порядок астроцветные (Asterales). Литература • Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 6. Цветковые растения. / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1982. — 543 с, ил, 34 л. ил. • Лесная энциклопедия: В 2-х т., т.2/Гл. ред. Воробьев Г.И.; Ред. кол: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.-631 с., ил.

Семеноносные растения — Центр научного обучения

Добавить в коллекцию

Растения живые:

- Они растут и умирают.

- Они производят новых особей.

- Состоят из клеток.

- Им нужна энергия, питательные вещества, воздух и вода.

- Они реагируют на окружающую среду.

Растения отличаются от животных отчасти тем, что они используют энергию солнечного света в процессе, называемом фотосинтезом (хотя есть несколько растений, которые этого не делают). Клетки растений имеют много общего с клетками животных, но имеют несколько иное строение.

Клетки растений имеют много общего с клетками животных, но имеют несколько иное строение.

Есть много разных растений. Просто прогуляйтесь по саду или кустарнику, чтобы увидеть удивительное разнообразие. Ботаники объединяют царство растений в группы на основе признаков, обнаруженных у разных растений.

Растения делятся на две большие группы в зависимости от того, как они размножаются:

- Растения, дающие семена (цветковые растения и шишки).

- Растения, образующие споры (папоротники, мхи, печеночники и зеленые водоросли).

Семенные растения имеют особые структуры (цветки или шишки), в которых особые мужские и женские клетки соединяются в процессе, называемом оплодотворением. После оплодотворения внутри семени образуется крошечное растение, называемое зародышем. Семя защищает зародыш и хранит для него пищу. Семя рассеивается от родительского растения, и при подходящих условиях зародыш прорастает и превращается в новое растение.

Существуют две основные группы семенных растений:

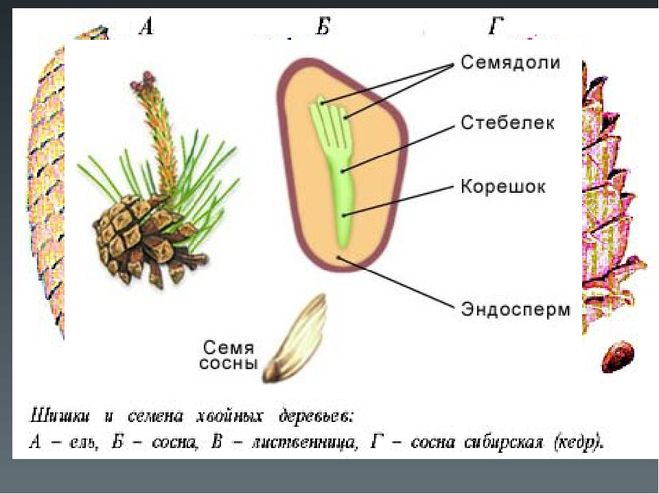

- Голосеменные – растения с шишками.

- Покрытосеменные – растения с цветками.

Голосеменные

Эти семенные растения не имеют цветков и плодов — их семена находятся в шишках. В следующий раз, когда вы возьмете сосновую шишку, поищите семена внутри. Мужские шишки производят пыльцу, которая ветром переносится на женские шишки. После оплодотворения женских гамет мужскими гаметами из пыльцы женские шишки производят семена. Затем они рассеиваются от растения ветром или животными.

Большинство голосеменных — деревья. В Новой Зеландии произрастает около 20 местных голосеменных растений, в том числе наше самое высокое дерево, кахикатея ( Dacrycarpus dacrydioides , белая сосна). Другие включают матаи ( Prumnopitys Taxifolia , черная сосна), тотара ( Podocarpus totara ), риму ( Dacrydium cupressinum , красная сосна) и каури ( Agathis australis ). Основным деревом, составляющим плантационные леса Новой Зеландии, является экзотический голосеменный Pinus radiata 9. 0050 .

0050 .

Покрытосеменные

Покрытосеменные образуют цветы, которые представляют собой специальные структуры для размножения. Они содержат мужские части, образующие пыльцу, и женские части, содержащие семязачатки. Некоторые растения имеют эти мужские и женские части в разных цветках. Пыльца переносится от мужской части к женской части ветром или животными (процесс, называемый опылением), где она высвобождает мужские гаметы, которые оплодотворяют женские гаметы в семязачатках. Семяпочки развиваются в семена, из которых вырастают новые растения. У большинства покрытосеменных часть цветка развивается в плод, который защищает находящиеся внутри семена. Фрукты могут быть мягкими, как апельсины, или твердыми, как орехи.

Цветковые растения составляют самую большую группу семенных растений, насчитывающую около 300 000 видов по всему миру — это 90% всего царства растений. В Новой Зеландии насчитывается около 2000 местных покрытосеменных растений и 25 000 удивительных интродуцированных видов, встречающихся в основном в садах, на фермах и в садах.

Цветущие растения окружают нас повсюду, даже если иногда мы не распознаем в них цветы. Все мы знаем эффектные цветы местного ковая, льна и похутакавы и все эти прекрасные разноцветные цветы в наших садах, но высокие пальцы ног и травы на наших лужайках также являются цветущими растениями.

Опубликовано 6 июня 2012 года, обновлен 3 июля 2018 г. Ссылки на концентраторы

Перейти к полному глоссарию

Добавить 0 пунктов в коллекцию

Загрузка 0.

77777

.

Введение в биологические науки II

К концу этого чтения вы должны уметь:

- Объясните, почему покрытосеменные растения являются доминирующей формой растительной жизни в большинстве наземных экосистем

- Опишите основные части цветка и их назначение

- Подробная информация о жизненном цикле покрытосеменных растений

- Обсудите две основные группы цветковых растений

Введение

Бесспорные летописи окаменелостей относят массовое появление и разнообразие покрытосеменных растений к середине и концу мезозойской эры. Покрытосеменные («семена в сосуде») производят цветок, содержащий мужские и/или женские репродуктивные структуры. Ископаемые свидетельства указывают на то, что цветковые растения впервые появились в нижнем меловом периоде, около 125 миллионов лет назад, и быстро диверсифицировались к среднему меловому периоду, около 100 миллионов лет назад. Более ранние следы покрытосеменных растений немногочисленны. Окаменелая пыльца, извлеченная из юрского геологического материала, была отнесена к покрытосеменным растениям. На нескольких раннемеловых породах видны четкие отпечатки листьев, напоминающие листья покрытосеменных. К середине мелового периода летопись окаменелостей заполняет ошеломляющее количество разнообразных цветковых растений. Этот же геологический период отмечен и появлением многих современных групп насекомых, в том числе насекомых-опылителей, сыгравших ключевую роль в экологии и эволюции цветковых растений (рис. 1).

Покрытосеменные («семена в сосуде») производят цветок, содержащий мужские и/или женские репродуктивные структуры. Ископаемые свидетельства указывают на то, что цветковые растения впервые появились в нижнем меловом периоде, около 125 миллионов лет назад, и быстро диверсифицировались к среднему меловому периоду, около 100 миллионов лет назад. Более ранние следы покрытосеменных растений немногочисленны. Окаменелая пыльца, извлеченная из юрского геологического материала, была отнесена к покрытосеменным растениям. На нескольких раннемеловых породах видны четкие отпечатки листьев, напоминающие листья покрытосеменных. К середине мелового периода летопись окаменелостей заполняет ошеломляющее количество разнообразных цветковых растений. Этот же геологический период отмечен и появлением многих современных групп насекомых, в том числе насекомых-опылителей, сыгравших ключевую роль в экологии и эволюции цветковых растений (рис. 1).

Рисунок 1. Филогенетическое древо наземных растений с указанием основных эволюционных приспособлений к жизни на суше.

Хотя было предложено несколько гипотез, объясняющих это внезапное обилие и разнообразие цветковых растений, ни одна из них не получила консенсуса палеоботаников (ученых, изучающих древние растения). Однако новые данные сравнительной геномики пролили некоторый свет на эволюцию покрытосеменных растений. Покрытосеменные не происходят от голосеменных растений, а образуют сестринскую кладу (вид и его потомков), которая развивалась параллельно с голосеменными.

Из своего скромного и все еще малоизвестного начала в раннем юрском периоде покрытосеменные растения — или цветковые растения — эволюционировали, чтобы доминировать в большинстве наземных экосистем. Тип покрытосеменных (Anthophyta), насчитывающий более 250 000 видов, по разнообразию уступает только насекомым. Успех покрытосеменных обусловлен двумя новыми репродуктивными структурами: цветами и плодами. Функция цветка заключается в обеспечении опыления. Цветы также обеспечивают защиту семязачатка и развивающегося эмбриона внутри цветоложа. Функция плода – распространение семян. Они также защищают развивающееся семя. Различные структуры плодов или ткани на фруктах, такие как сладкая мякоть, крылья, парашюты или цепляющиеся шипы, отражают стратегии распространения, которые помогают распространять семена.

Функция плода – распространение семян. Они также защищают развивающееся семя. Различные структуры плодов или ткани на фруктах, такие как сладкая мякоть, крылья, парашюты или цепляющиеся шипы, отражают стратегии распространения, которые помогают распространять семена.

Большинство современных покрытосеменных классифицируются либо как однодольные, либо как двудольные в зависимости от строения их листьев и зародышей. Базальные покрытосеменные растения, такие как кувшинки, считаются более примитивными, потому что они имеют общие морфологические черты как с однодольными, так и с эвдикотами.

Цветы и фрукты как эволюционная адаптация

Цветки: Покрытосеменные производят свои гаметы в отдельных органах, которые обычно находятся в цветке (рис. 2). И оплодотворение, и развитие эмбриона происходят внутри анатомической структуры, которая обеспечивает стабильную систему полового размножения, в значительной степени защищенную от колебаний окружающей среды. Цветковые растения — самый разнообразный тип на Земле после насекомых; цветы бывают самых разных размеров, форм, цветов, запахов и композиций. У большинства цветов есть мутуалистический опылитель, при этом отличительные черты цветов отражают природу агента опыления. Взаимосвязь между характеристиками опылителя и цветка — один из замечательных примеров совместной эволюции.

Цветковые растения — самый разнообразный тип на Земле после насекомых; цветы бывают самых разных размеров, форм, цветов, запахов и композиций. У большинства цветов есть мутуалистический опылитель, при этом отличительные черты цветов отражают природу агента опыления. Взаимосвязь между характеристиками опылителя и цветка — один из замечательных примеров совместной эволюции.

Цветы представляют собой видоизмененные листья или спорофиллы, расположенные вокруг центрального стебля. Хотя они сильно различаются по внешнему виду, все цветы содержат одинаковые структуры: чашелистики, лепестки, плодолистики и тычинки. Цветонос прикрепляет цветок к растению. Оборот чашелистиков (совместно называемый чашечкой) расположен у основания цветоноса и заключает в себе нераспустившуюся цветочную почку. Чашелистики обычно являются фотосинтезирующими органами, хотя бывают и исключения. Например, венчик у лилий и тюльпанов состоит из трех чашелистиков и трех лепестков, которые выглядят практически одинаково. Лепестки, вместе называемые венчиком, расположены внутри мутовки чашелистиков и часто имеют яркие цвета для привлечения опылителей. Цветки, опыляемые ветром, обычно мелкие, перистые и визуально невзрачные. Чашелистики и лепестки вместе образуют околоцветник. Половые органы (плодолистики и тычинки) расположены в центре цветка.

Лепестки, вместе называемые венчиком, расположены внутри мутовки чашелистиков и часто имеют яркие цвета для привлечения опылителей. Цветки, опыляемые ветром, обычно мелкие, перистые и визуально невзрачные. Чашелистики и лепестки вместе образуют околоцветник. Половые органы (плодолистики и тычинки) расположены в центре цветка.

Рисунок 2. Схема типичного цветка, содержащего как мужские, так и женские репродуктивные ткани.

Столбики, рыльца и семязачатки составляют женский орган: гинецей или плодолистик. Структура цветка очень разнообразна, плодолистики могут быть одиночными, множественными или сросшимися. Несколько сросшихся плодолистиков составляют пестик. Мегаспоры и женские гаметофиты образуются и защищаются толстыми тканями плодолистика. Длинная тонкая структура, называемая столбиком, ведет от липкого рыльца, где откладывается пыльца, к завязи, заключенной в плодолистика. В яичнике находится одна или несколько семяпочек, каждая из которых при оплодотворении превращается в семя. Мужские репродуктивные органы, тычинки (в совокупности называемые андроцеем), окружают центральный плодолистик. Тычинки состоят из тонкой ножки, называемой нитью, и мешковидной структуры, называемой пыльником. Нить поддерживает пыльник, где микроспоры образуются в результате мейоза и развиваются в пыльцевые зерна.

Мужские репродуктивные органы, тычинки (в совокупности называемые андроцеем), окружают центральный плодолистик. Тычинки состоят из тонкой ножки, называемой нитью, и мешковидной структуры, называемой пыльником. Нить поддерживает пыльник, где микроспоры образуются в результате мейоза и развиваются в пыльцевые зерна.

Какая из следующих структур цветка не участвует непосредственно в размножении?

A) столбик

B) тычинка

C) чашелистик

D) пыльник

Плод: После оплодотворения яйцеклетки семязачаток превращается в семя (рис. 3). Окружающие завязь ткани утолщаются, превращаясь в плод, который защищает семя и часто обеспечивает его распространение в широком географическом диапазоне. Не все плоды развиваются из завязи; такие структуры являются «ложными плодами». Как и цветы, фрукты могут сильно различаться по внешнему виду, размеру, запаху и вкусу. Помидоры, скорлупа грецких орехов и авокадо — все это примеры фруктов. Как и в случае с пыльцой и семенами, плоды также действуют как агенты распространения. Некоторые могут быть унесены ветром. Многие привлекают животных, которые едят плоды и пропускают семена через пищеварительную систему, а затем откладывают семена в другом месте. Рыжики покрыты жесткими крючковатыми шипами, которые могут цепляться за мех (или одежду) и цепляться за животное на большие расстояния. Птицы, которые цеплялись за бархатные брюки предприимчивого швейцарского туриста Жоржа де Местраля, вдохновили его на изобретение застежки с петлей и крючком, которую он назвал липучкой.

Некоторые могут быть унесены ветром. Многие привлекают животных, которые едят плоды и пропускают семена через пищеварительную систему, а затем откладывают семена в другом месте. Рыжики покрыты жесткими крючковатыми шипами, которые могут цепляться за мех (или одежду) и цепляться за животное на большие расстояния. Птицы, которые цеплялись за бархатные брюки предприимчивого швейцарского туриста Жоржа де Местраля, вдохновили его на изобретение застежки с петлей и крючком, которую он назвал липучкой.

По мере развития семени стенки завязи утолщаются и формируют плод. Семя формируется в завязи, которая также увеличивается по мере роста семян. В ботанике оплодотворенная и полностью выросшая, созревшая завязь является плодом. Многие продукты, обычно называемые овощами, на самом деле являются фруктами. Баклажаны, цуккини, стручковая фасоль и болгарский перец технически являются фруктами, потому что они содержат семена и получены из толстой ткани завязи. Желуди – это орехи, а крылатые кленовые вертушки (ботаническое название которых – самара) – тоже плоды. Ботаники подразделяют фрукты на более чем две дюжины различных категорий, лишь немногие из которых на самом деле мясистые и сладкие.

Ботаники подразделяют фрукты на более чем две дюжины различных категорий, лишь немногие из которых на самом деле мясистые и сладкие.

Рисунок 3. Плоды развиваются из завязи, окружающей семя. Некоторые плоды также покрывают околоплодник и цветоложе цветочной структуры.

Зрелые плоды могут быть мясистыми или сухими. Мясистые фрукты включают знакомые ягоды, персики, яблоки, виноград и помидоры. Рис, пшеница и орехи являются примерами сухофруктов. Еще одно отличие состоит в том, что не все плоды происходят из завязи. Например, клубнику получают из цветоложа, а яблоки — из околоплодника или гипантия. Некоторые плоды образуются из отдельных завязей одного цветка, например малина. Другие фрукты, такие как ананас, формируются из соцветий. Кроме того, некоторые фрукты, такие как арбуз и апельсин, имеют кожуру. Независимо от того, как они образуются, плоды являются средством распространения семян. Разнообразие форм и характеристик отражает способ расселения. Ветер разносит легкие сухие плоды деревьев и одуванчиков. Вода переносит плавающие кокосы. Некоторые фрукты привлекают травоядных цветом или ароматом, или в пищу. После употребления жесткие, непереваренные семена рассеиваются через фекалии травоядных. У других фруктов есть шипы и крючки, чтобы цепляться за шерсть и цепляться за животных.

Вода переносит плавающие кокосы. Некоторые фрукты привлекают травоядных цветом или ароматом, или в пищу. После употребления жесткие, непереваренные семена рассеиваются через фекалии травоядных. У других фруктов есть шипы и крючки, чтобы цепляться за шерсть и цепляться за животных.

Жизненный цикл покрытосеменных

Фаза взрослой особи, или спорофита, является основной фазой жизненного цикла покрытосеменных растений (рис. 4). Как и голосеменные, покрытосеменные разноспоровые. Следовательно, они генерируют микроспоры, которые будут генерировать пыльцевые зерна в качестве мужских гаметофитов, и мегаспоры, которые образуют семязачатки, содержащие женские гаметофиты. Внутри микроспорангиев пыльников мужские гаметофиты делятся путем мейоза с образованием гаплоидных микроспор, которые, в свою очередь, подвергаются митозу и дают начало пыльцевым зернам. Каждое пыльцевое зерно содержит две клетки: одну генеративную клетку, которая разделится на два спермия, и вторую клетку, которая станет клеткой пыльцевой трубки.

Рис. 4. Жизненный цикл типичного покрытосеменного растения

Если бы в цветке не было мегаспорангиев, какие гаметы не образовались бы? Если бы в цветке не было микроспорангиев, какие гаметы не образовались бы? Семяпочка, защищенная завязью плодолистика, содержит мегаспорангий, защищенный двумя слоями покровов и стенкой завязи. В каждом мегаспорангии мегаспороцит подвергается мейозу, образуя четыре мегаспоры — три маленькие и одну большую. Выживает только крупная мегаспора; он производит женский гаметофит, называемый зародышевым мешком. Мегаспора делится три раза, образуя восьмиклеточную стадию. Четыре из этих клеток мигрируют к каждому полюсу зародышевого мешка; два подходят к экватору и в конечном итоге сливаются, образуя 2n полярное ядро; три клетки, удаленные от яйца, образуют антиподы, а две ближайшие к яйцу клетки становятся синергидами. Зрелый зародышевый мешок содержит одну яйцеклетку, две синергиды или «хелперные» клетки, три антиподальные клетки и два полярных ядра в центральной клетке. Когда пыльцевое зерно достигает рыльца пестика, пыльцевая трубка отходит от зерна, растет вниз по столбику и входит через микропиле: отверстие в покровах семязачатка. Два спермия откладываются в зародышевый мешок. Затем происходит двойное оплодотворение. Один сперматозоид и яйцеклетка объединяются, образуя диплоидную зиготу — будущий эмбрион. Другой сперматозоид сливается с полярными ядрами 2n, образуя триплоидную клетку, которая разовьется в эндосперм — ткань, служащую запасом пищи. Зигота развивается в зародыш с корешком или небольшим корнем и одним (однодольные) или двумя (двудольными) листообразными органами, называемыми семядолями. Это различие в числе зародышевых листьев лежит в основе двух основных групп покрытосеменных: однодольных и эвдикотовых. Запасы пищи семени хранятся вне зародыша в виде сложных углеводов, липидов или белков. Семядоли служат проводниками для передачи расщепленных запасов пищи из места их хранения внутри семени к развивающемуся зародышу. Семя состоит из затвердевшего слоя покровов, образующих оболочку, эндосперма с запасами пищи и в центре хорошо защищенного зародыша.

Когда пыльцевое зерно достигает рыльца пестика, пыльцевая трубка отходит от зерна, растет вниз по столбику и входит через микропиле: отверстие в покровах семязачатка. Два спермия откладываются в зародышевый мешок. Затем происходит двойное оплодотворение. Один сперматозоид и яйцеклетка объединяются, образуя диплоидную зиготу — будущий эмбрион. Другой сперматозоид сливается с полярными ядрами 2n, образуя триплоидную клетку, которая разовьется в эндосперм — ткань, служащую запасом пищи. Зигота развивается в зародыш с корешком или небольшим корнем и одним (однодольные) или двумя (двудольными) листообразными органами, называемыми семядолями. Это различие в числе зародышевых листьев лежит в основе двух основных групп покрытосеменных: однодольных и эвдикотовых. Запасы пищи семени хранятся вне зародыша в виде сложных углеводов, липидов или белков. Семядоли служат проводниками для передачи расщепленных запасов пищи из места их хранения внутри семени к развивающемуся зародышу. Семя состоит из затвердевшего слоя покровов, образующих оболочку, эндосперма с запасами пищи и в центре хорошо защищенного зародыша. Большинство цветков однодомные или обоеполые, что означает, что они несут как тычинки, так и плодолистики; лишь некоторые виды самоопыляются. Однодомные цветы также известны как «идеальные» цветы, потому что они содержат оба типа половых органов. Как анатомические, так и экологические барьеры способствуют перекрестному опылению, опосредованному физическим агентом (ветер или вода) или животным, таким как насекомое или птица. Перекрестное опыление увеличивает генетическое разнообразие вида.

Большинство цветков однодомные или обоеполые, что означает, что они несут как тычинки, так и плодолистики; лишь некоторые виды самоопыляются. Однодомные цветы также известны как «идеальные» цветы, потому что они содержат оба типа половых органов. Как анатомические, так и экологические барьеры способствуют перекрестному опылению, опосредованному физическим агентом (ветер или вода) или животным, таким как насекомое или птица. Перекрестное опыление увеличивает генетическое разнообразие вида.

Что из перечисленного содержится в однодомных цветках?

A) как мужские, так и женские части

B) только мужские части

C) только женские части

Разнообразие покрытосеменных

Покрытосеменные относятся к одному типу: Anthophyta. Современные покрытосеменные представляют собой монофилетическую группу, что означает, что они произошли от одного предка. Цветковые растения делятся на две основные группы в зависимости от строения семядолей, пыльцевых зерен и других структур. Однодольные включают травы и лилии, а эвдикоты или двудольные образуют полифилетическую группу (рис. 5). Базальные покрытосеменные — это группа растений, которые, как полагают, разветвились до разделения на однодольные и эвдикоты, поскольку они проявляют черты обеих групп. Они классифицируются отдельно во многих классификационных схемах.

Однодольные включают травы и лилии, а эвдикоты или двудольные образуют полифилетическую группу (рис. 5). Базальные покрытосеменные — это группа растений, которые, как полагают, разветвились до разделения на однодольные и эвдикоты, поскольку они проявляют черты обеих групп. Они классифицируются отдельно во многих классификационных схемах.

Рисунок 5. Основные характеристики, разделяющие однодольные и двудольные растения

Базальные покрытосеменные растения

Magnoliidae представлены магнолиями: высокими деревьями с крупными ароматными цветками, состоящими из многих частей, которые считаются архаичными. Лавровые деревья производят ароматные листья и маленькие, невзрачные цветы. Laurales растут в основном в более теплом климате и представляют собой небольшие деревья и кустарники. Знакомые растения этой группы включают лавр, корицу, пряный куст и дерево авокадо. Nymphaeales состоят из водяных лилий, лотоса и подобных растений; все виды процветают в пресноводных биомах и имеют листья, которые плавают на поверхности воды или растут под водой. Водяные лилии особенно ценятся садоводами и украшают пруды и бассейны на протяжении тысячелетий. Piperales — это группа трав, кустарников и небольших деревьев, которые растут в тропическом климате. У них маленькие цветки без лепестков, которые плотно собраны в длинные колоски. Многие виды являются источником ценного аромата или специй, например, ягоды Piper nigrum — знакомые горошины черного перца, которые используются для ароматизации многих блюд.

Водяные лилии особенно ценятся садоводами и украшают пруды и бассейны на протяжении тысячелетий. Piperales — это группа трав, кустарников и небольших деревьев, которые растут в тропическом климате. У них маленькие цветки без лепестков, которые плотно собраны в длинные колоски. Многие виды являются источником ценного аромата или специй, например, ягоды Piper nigrum — знакомые горошины черного перца, которые используются для ароматизации многих блюд.

Однодольные

Растения из группы однодольных в первую очередь идентифицируются как таковые по наличию одной семядоли в сеянце. Другие анатомические особенности, общие для однодольных, включают жилки, идущие параллельно длине листьев, и части цветка, расположенные в трех- или шестикратной симметрии. Настоящая древесная ткань редко встречается у однодольных. У пальм ствол образуют сосудистые и паренхимные ткани, продуцируемые первичными и вторичными меристемами утолщения. Пыльца первых покрытосеменных была монобороздчатой, с единственной бороздой или порой во внешнем слое. Эта особенность до сих пор наблюдается у современных однодольных растений. Сосудистая ткань стебля не имеет какой-либо определенной закономерности. Корневая система в основном придаточная и необычно расположенная, без основного стержневого корня. Однодольные включают знакомые растения, такие как настоящие лилии (от которых произошло их альтернативное название Liliopsida), орхидеи, травы и пальмы. Многие важные культуры являются однодольными, например, рис и другие злаки, кукуруза, сахарный тростник и тропические фрукты, такие как бананы и ананасы 9.0003

Пыльца первых покрытосеменных была монобороздчатой, с единственной бороздой или порой во внешнем слое. Эта особенность до сих пор наблюдается у современных однодольных растений. Сосудистая ткань стебля не имеет какой-либо определенной закономерности. Корневая система в основном придаточная и необычно расположенная, без основного стержневого корня. Однодольные включают знакомые растения, такие как настоящие лилии (от которых произошло их альтернативное название Liliopsida), орхидеи, травы и пальмы. Многие важные культуры являются однодольными, например, рис и другие злаки, кукуруза, сахарный тростник и тропические фрукты, такие как бананы и ананасы 9.0003

Эвдикоты

Эвдикоты, или настоящие двудольные, характеризуются наличием двух семядолей в развивающемся побеге. Жилки образуют сеть в листьях, а цветочные части состоят из четырех, пяти или многих мутовок. Сосудистая ткань образует кольцо в стебле; у однодольных проводящая ткань разбросана по стеблю. Эвдикоты могут быть травянистыми (например, травами) или давать древесные ткани. Большинство эвдикотов производят трехбороздчатую или трехпоровую пыльцу с тремя бороздками или порами. Корневая система обычно закрепляется одним главным корнем, развившимся из зародышевого корешка. Эвдикоты составляют две трети всех цветковых растений. Многие виды обладают характеристиками, принадлежащими к любой группе; как таковая, классификация растения как однодольного или эвдикота не всегда очевидна.

Эвдикоты могут быть травянистыми (например, травами) или давать древесные ткани. Большинство эвдикотов производят трехбороздчатую или трехпоровую пыльцу с тремя бороздками или порами. Корневая система обычно закрепляется одним главным корнем, развившимся из зародышевого корешка. Эвдикоты составляют две трети всех цветковых растений. Многие виды обладают характеристиками, принадлежащими к любой группе; как таковая, классификация растения как однодольного или эвдикота не всегда очевидна.

Какой из перечисленных признаков встречается у однодольных, но не у двудольных?

A) части цветка в 4 или 5 или мутовках

B) одна семядоля

C) сеть мочковатых корней

D) кольцевой узор в сосудистой ткани

Резюме

жизнь в большинстве наземных экосистем, включая около 90 процентов всех видов растений. Большинство сельскохозяйственных культур и декоративных растений относятся к покрытосеменным растениям. Их успех обусловлен двумя инновационными структурами, которые защищают размножение от изменчивости окружающей среды: цветок и плод. Цветы были получены из модифицированных листьев. Основными частями цветка являются чашелистики и лепестки, которые защищают репродуктивные части: тычинки и плодолистики. Тычинки производят мужские гаметы в пыльцевых зернах. Плодолистики содержат женские гаметы (яйца внутри семязачатков), которые находятся в завязи плодолистика. Стенки завязи утолщаются после оплодотворения, созревая в плод, что обеспечивает распространение ветром, водой или животными.

Цветы были получены из модифицированных листьев. Основными частями цветка являются чашелистики и лепестки, которые защищают репродуктивные части: тычинки и плодолистики. Тычинки производят мужские гаметы в пыльцевых зернах. Плодолистики содержат женские гаметы (яйца внутри семязачатков), которые находятся в завязи плодолистика. Стенки завязи утолщаются после оплодотворения, созревая в плод, что обеспечивает распространение ветром, водой или животными.

В жизненном цикле покрытосеменных преобладает стадия спорофита. Двойное оплодотворение — событие, уникальное для покрытосеменных растений. Один сперматозоид в пыльце оплодотворяет яйцеклетку, образуя диплоидную зиготу, а другой соединяется с двумя полярными ядрами, образуя триплоидную клетку, которая развивается в ткань для хранения пищи, называемую эндоспермом. Цветковые растения делятся на две основные группы: однодольные и двудольные, в зависимости от количества семядолей в сеянцах. Базальные покрытосеменные относятся к более старой линии, чем однодольные и двудольные.

Рис. 4), некоторые растения двудомны.

Рис. 4), некоторые растения двудомны. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 304 с.: ил.

для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 304 с.: ил.