Содержание

Ткани растений и их краткая характеристика

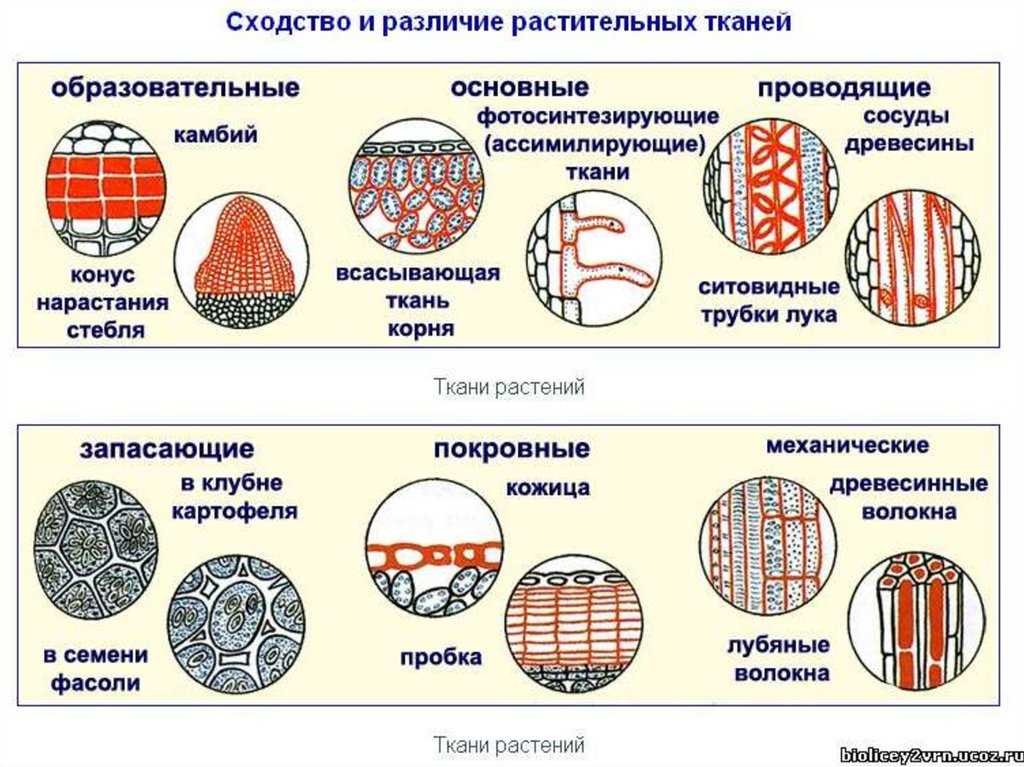

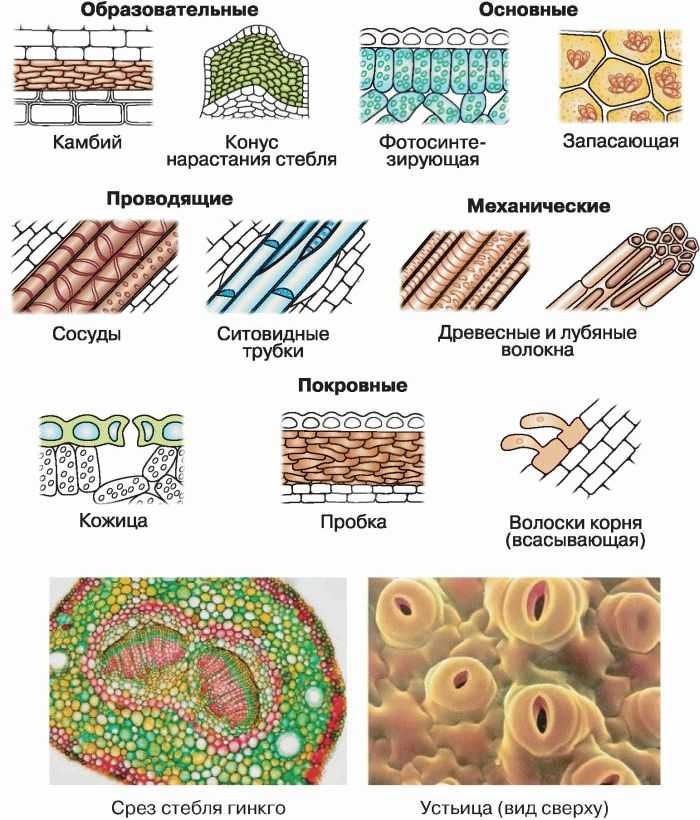

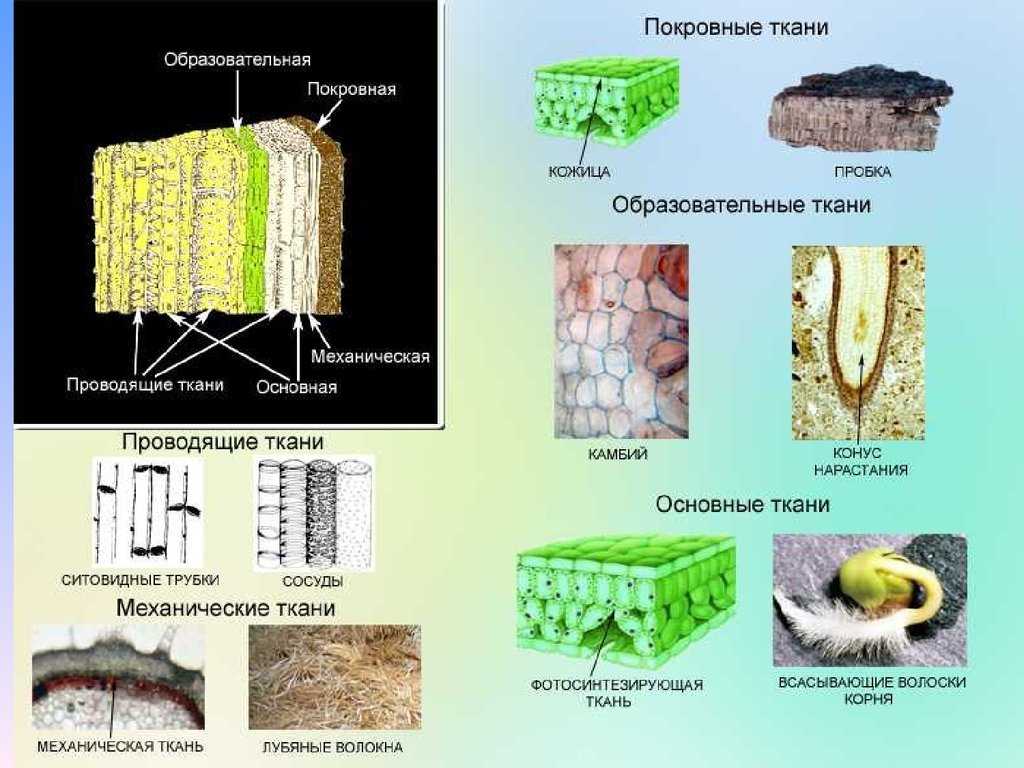

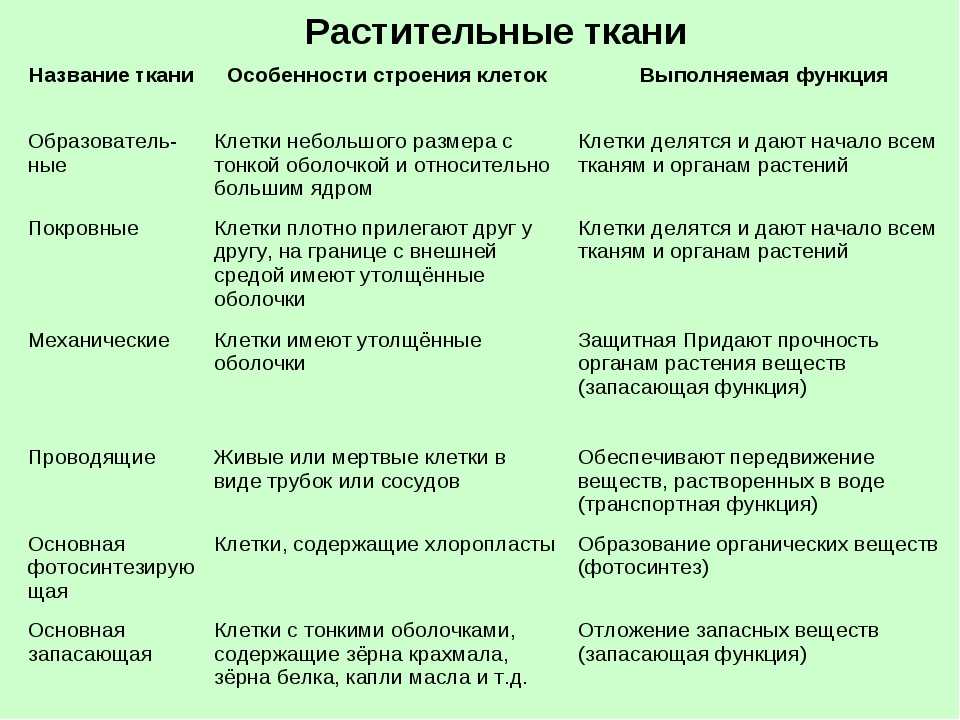

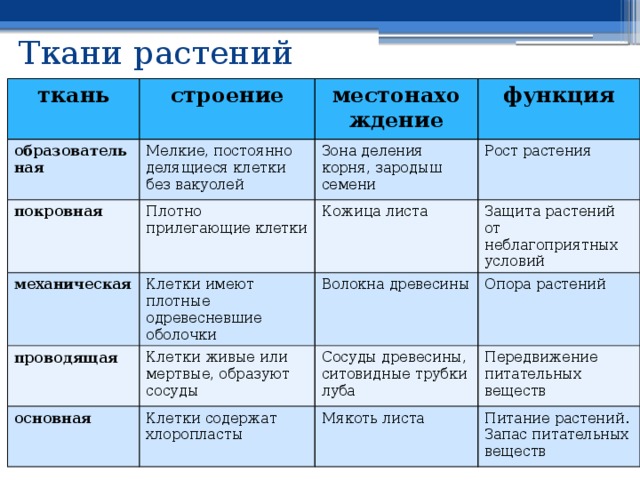

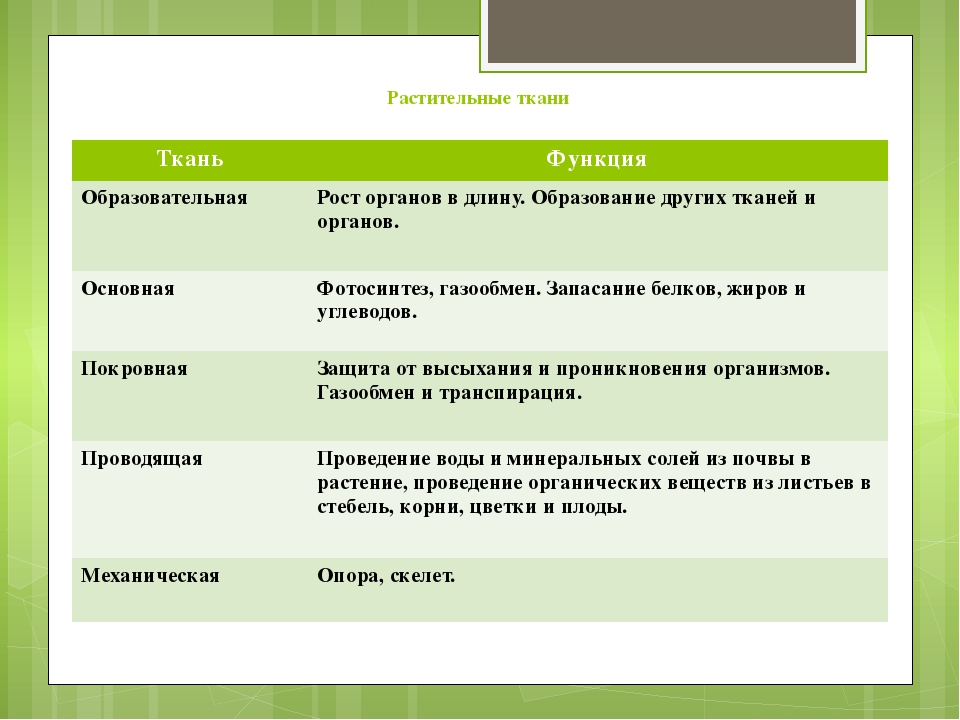

Ткани растений довольно разнообразны. Интересно, что морфологические особенности каждой такой структуры напрямую зависят от исполняемой ею функции. Принято выделять несколько их типов:

- образовательные;

- покровные;

- механические;

- проводящие;

- основные.

Каждая структура имеет определенные особенности, которые и будут рассмотрены ниже.

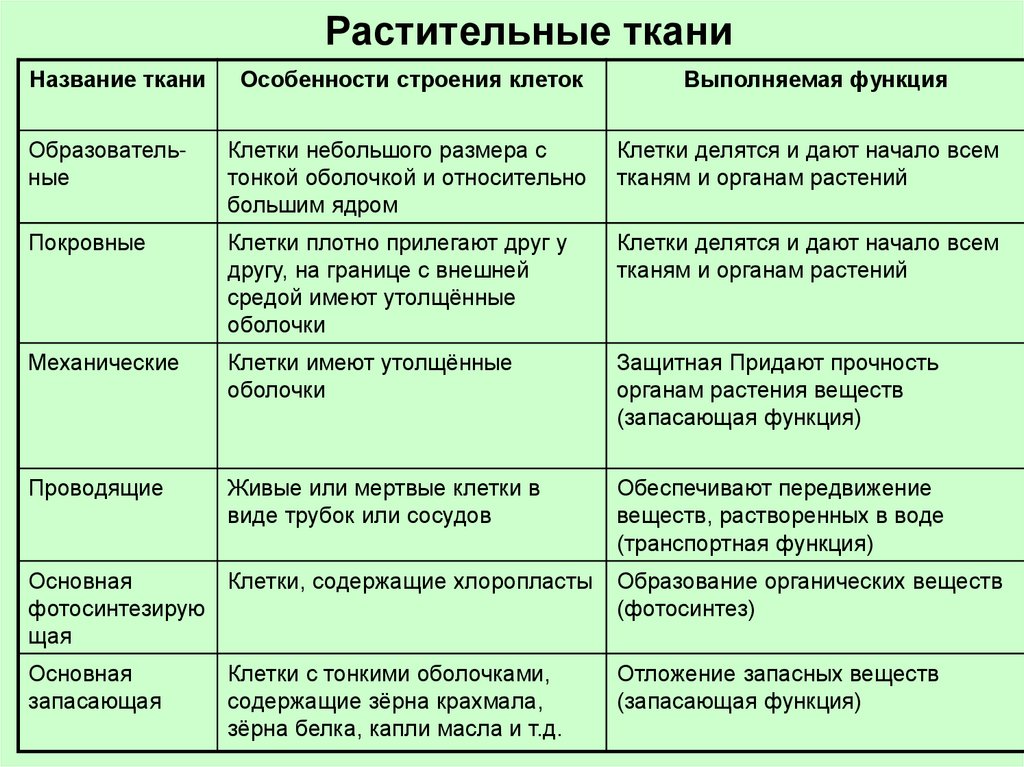

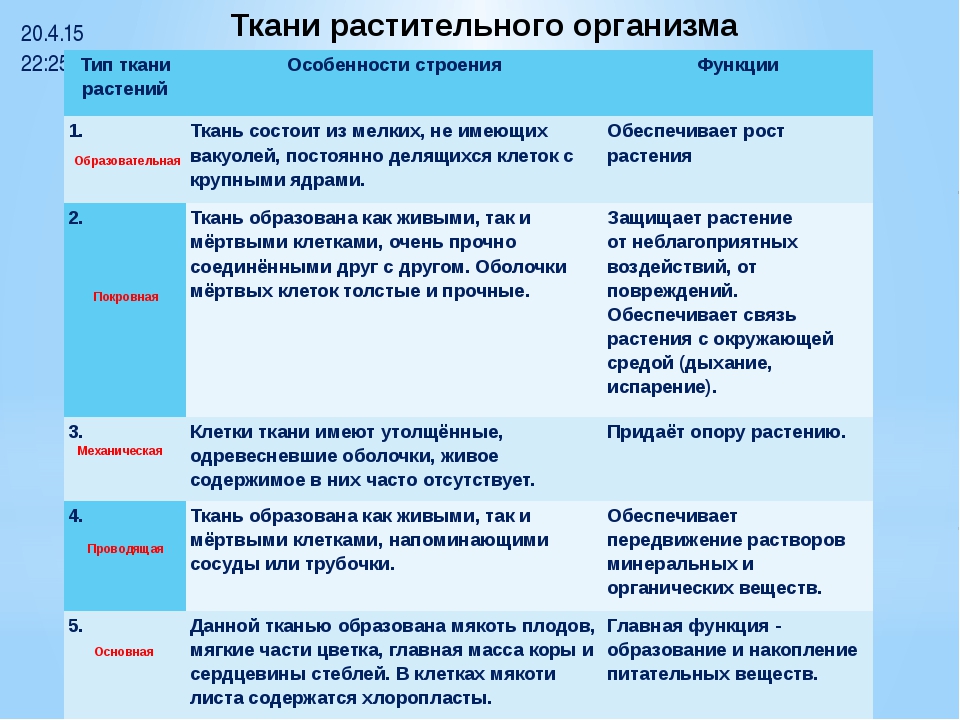

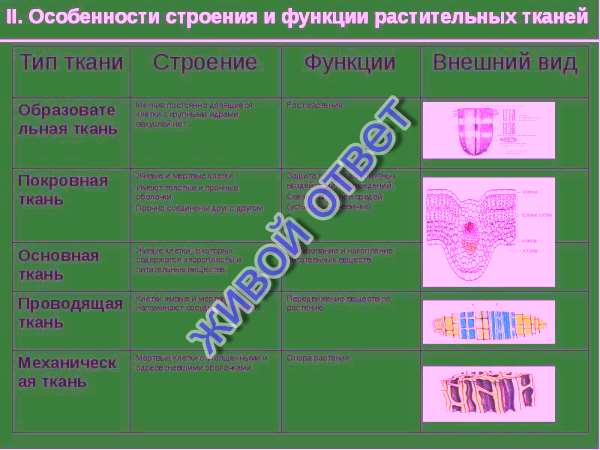

Образовательная ткань растений

Образовательные ткани еще называют меристемами. Такая структура состоит их мелких, многогранных клеток с тонкими стенками. Они плотно сомкнуты между собой. Под микроскопом можно заметить, что у них крупное ядро и множество мелких вакуолей. Особенностью этой ткани является способность ее клеток к постоянному делению. Именно это и обеспечивает постоянный рост растения. Принято выделять такие типы:

- Первичная меристема — у взрослого растения эта ткань сохраняется в верхушках побегов и кончиках корней. Именно благодаря ей осуществляется первичный рост растения в длину.

- Вторичная меристема — представлена камбием и феллогеном. Эти ткани обеспечивают вторичное разрастание стебля и корня в диаметре. По месту расположения выделяют верхушечные, боковые и вставочные вторичные меристемы.

Покровные ткани растений

Покровная ткань размещена на поверхности тела растения. Основная ее функция — это защита. Такие структуры отвечают за стойкость растения к механическому воздействию, предохраняют от резких температурных колебаний и излишнего испарения влаги, защищают от проникновения внутрь патогенных микроорганизмов. Покровные элементы принято разделять на три основные группы:

- Эпидерма (кожица) — это первичная ткань, которая состоит из мелких, прозрачных и плотно сомкнутых между собой клеток. Как правило, этот тип ткани покрывает поверхность листьев и молодых побегов. Эпидермальный слой листьев включает в себя и устьица — образования, которые отвечают за процессы газообмена и транспирации.

- Перидерма — вторичная покровная ткань, которая размещена на поверхности стебля и корня.

Состоит из фелоггена и пробки. Пробка представляет собой мертвый слой клеток, стенки которых пропитаны водонепроницаемым веществом суберином.

Состоит из фелоггена и пробки. Пробка представляет собой мертвый слой клеток, стенки которых пропитаны водонепроницаемым веществом суберином. - Корка — ткань, которая характерна для деревьев и некоторых кустов. Этот слой покровных тканей представляет собой внешнюю часть пробки.

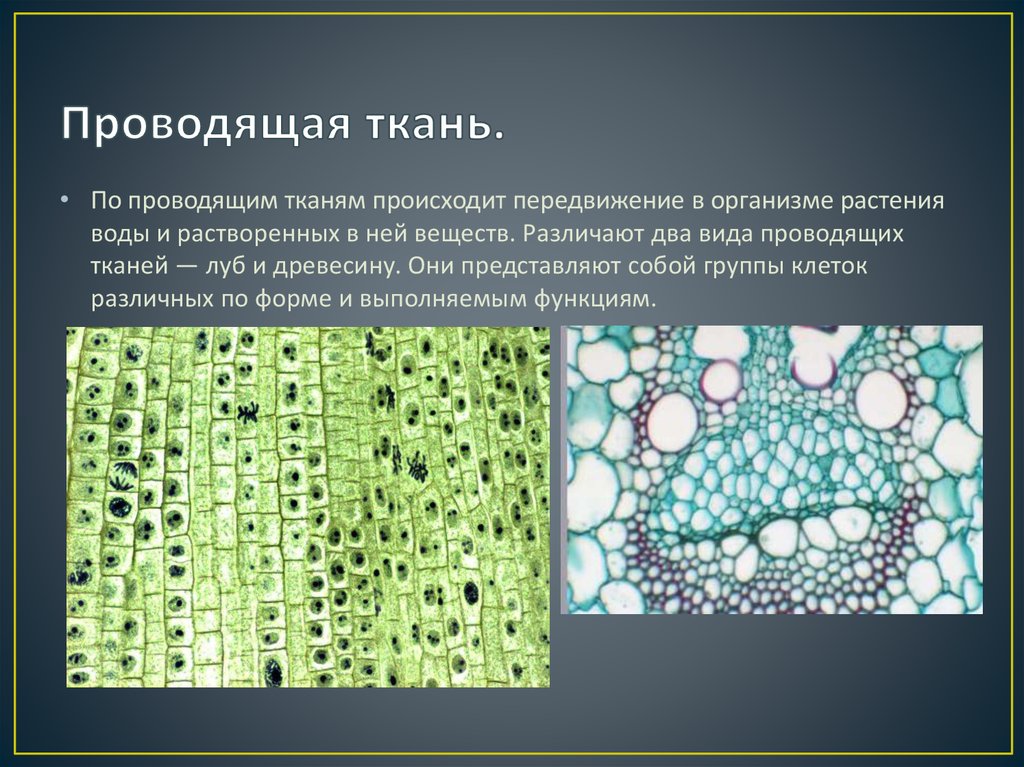

Проводящие ткани растений

Основная функция этой группы тканей — транспорт воды и минеральных веществ по телу растения. Принято различать следующие разновидности проводящих элементов:

- Ксилема — обеспечивает перемещение воды с растворенными минеральными веществами от корневой системы к наземной части растения. Она состоит из специальных сосудов, так называемых трахей и трахеидов.

- Флоэма — ткань, которая обеспечивает нисходящий ток. Через ситовидные трубки все органические питательные вещества, которые синтезируются листьями, разносятся к остальным органам растения, включая и корневую систему.

Эта ткань состоит из мелких живых клеток с тонкими стенками. Именно она и составляет основу всех органов. К ней относятся:

К ней относятся:

- Ассимиляционные ткани — их клетки содержат огромное количество хлоропластов и отвечают за процессы фотосинтеза и образования органических веществ. Большая часть этих тканей содержится в листьях.

- Запасающие ткани — в клетках откладываются полезные вещества. Эта ткань сосредоточена в плодах, корнеплодах и семенах.

- Водоносные ткани — служат для скопления и сохранения воды. Эти ткани характерны для растений, проживающих в жарком и сухом климате, например, для кактусов.

- Воздухоносные ткани — такие ткани имеют огромные межклеточные полости, которые наполняются воздухом. Аэренхима характерна для болотных и водных растений.

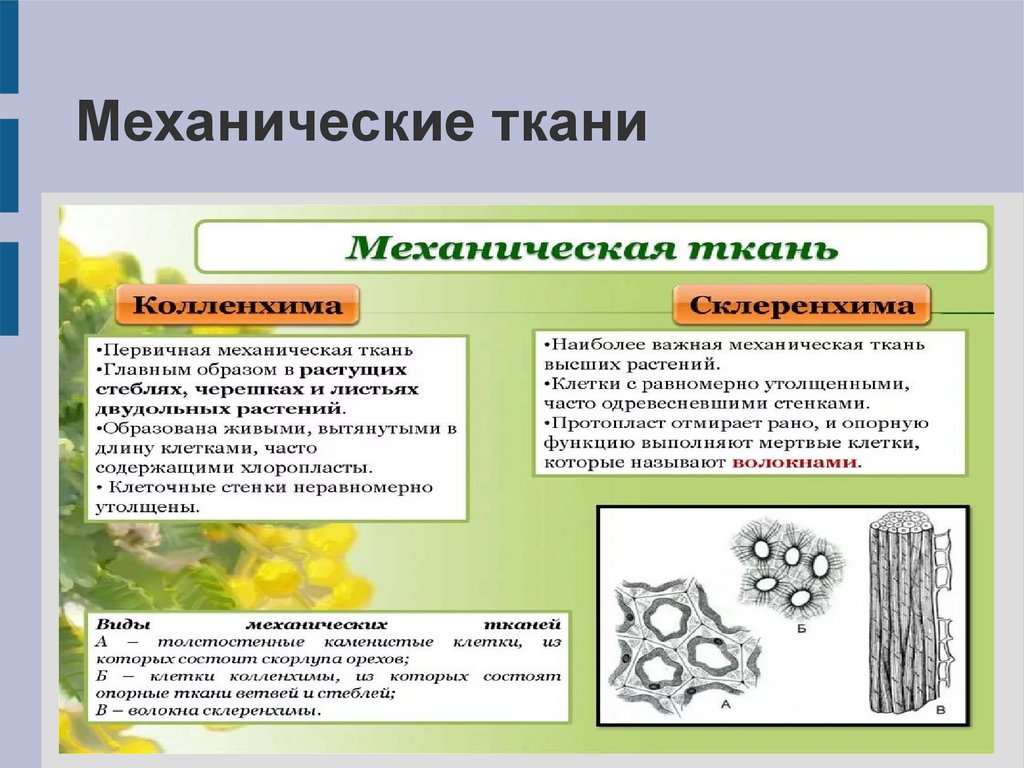

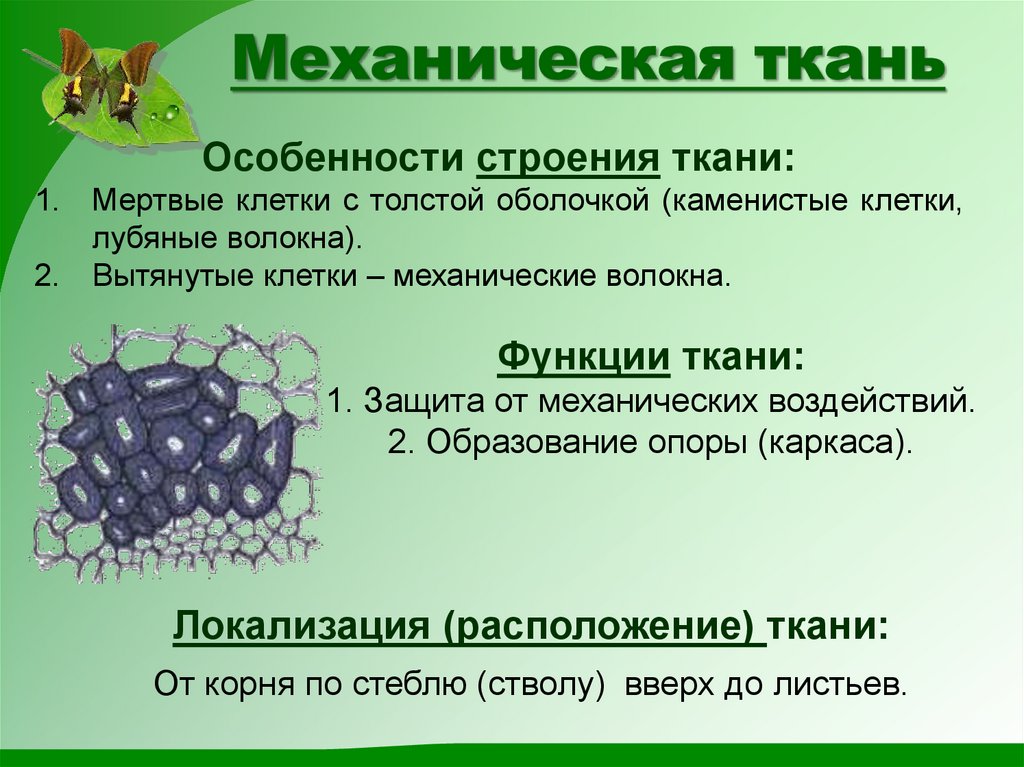

Механические ткани растений

Отвечают за создание прочного каркаса. Они поддерживают форму растения, делает его более устойчивым к механическому влиянию. Состоит такая ткань из клеток с толстыми оболочками. Наиболее сильно механические ткани развиты в стебле растения.

Ткани растений. Классификация и характеристика тканей : Farmf

Ботаника. Учебное пособие по специальности «Фармация»

Учебное пособие по специальности «Фармация»

- 3.2. Образовательные ткани, или меристемы

- 3.3. Основные ткани

- 3.4. Покровные ткани

- Выделительные, механические и проводящие ткани

- 3.5. Выделительные ткани

- 3.6. Механические ткани

- 3.7. Проводящие ткани

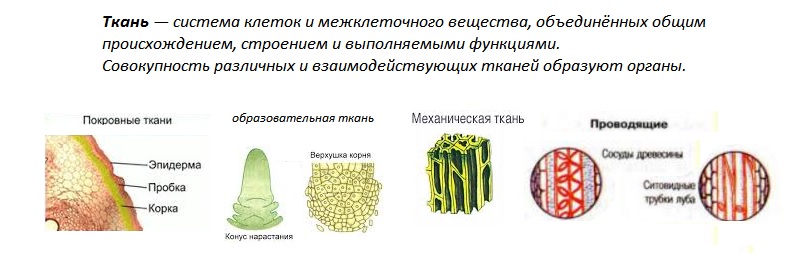

Ткани – это устойчивые, т.е. закономерно повторяющиеся комплексы клеток, сходные по происхождению, строению и приспособленные к выполнению одной или нескольких функций.

Ткани возникли у растений в связи с переходом их предков – водорослей к наземному образу жизни. Переход от условий водной среды к условиям суши сопровождался дифференциацией однородного слоевища водных обитателей на основные вегетативные органы: корень и побег. Возникли группы клеток, выполняющие определенные функции. В процессе эволюции строение тела растений усложнялось: у мхов имеется около 20 различных типов клеток, у папоротникообразных – около 40, у покрытосеменных – более 80. Наиболее совершенные и сложные по структуре ткани сформировались у цветковых растений.

Наиболее совершенные и сложные по структуре ткани сформировались у цветковых растений.

Ткани классифицируют в зависимости от выполняемой функции. Однако надо помнить, что одна и та же ткань может выполнять несколько функций. Различают сложные ткани, состоящие из разнородных элементов, выполняющих разные функции, и простые ткани, состоящие из однородных элементов. Функции ткани могут меняться в зависимости от ее возраста. Обычно ткани локализуются в теле растения определенным образом, образуя единые массивы. Иногда клетки, относящиеся к одной ткани, могут быть рассеяны поодиночке среди клеток других тканей и разобщены между собой. Такие клетки называются идиобластами (например, секреторные клетки, склереиды). Классификации тканей довольно разнообразны. Наиболее часто выделяют шесть типов тканей:

- образовательные, или меристемы;

- основные;

- покровные;

- выделительные;

- механические;

- проводящие.

Последние пять типов объединяют в постоянные ткани. Они образуются из меристем путем дифференциации клеток.

3.2. Образовательные ткани, или меристемы

Тело растения формируется в результате деятельности образовательных тканей, называемых меристемами. Основное свойство меристем – способность к делению и образованию новых клеток. В теле растения образовательные ткани функционируют в течение всей жизни. У векового дерева, наряду с очень старыми тканями можно обнаружить и молодые.

В составе меристем различают: 1) инициальные клетки, или инициали, и 2) производные от инициалей. Инициали сохраняют способность к делению в течение всей жизни растения и всегда остаются в составе меристем. Производные от инициалей делятся некоторое число раз и затем превращаются в постоянные ткани.

По происхождению различают: 1) первичные меристемы, которые берут начало непосредственно от меристем зародыша, и 2) вторичные меристемы, образующиеся на более поздних этапах развития растения либо из первичных меристем, либо в результате дедифференциации постоянных тканей. Постоянные ткани, образовавшиеся из первичных меристем, называются первичными, из них складывается первичная структура тела растения. Из вторичных меристем образуются вторичные ткани, которые определяют вторичный рост растения.

Постоянные ткани, образовавшиеся из первичных меристем, называются первичными, из них складывается первичная структура тела растения. Из вторичных меристем образуются вторичные ткани, которые определяют вторичный рост растения.

В зависимости от местоположения выделяют четыре типа меристем:

- верхушечные, или апикальные;

- боковые, или латеральные;

- вставочные, или интеркалярные;

- раневые, или травматические.

Верхушечные (апикальные) меристемы закладываются с первых стадий развития зародыша на верхушке побега и на кончике зародышевого корешка. По мере роста и ветвления на каждом боковом побеге и каждом корне образуются свои верхушечные (апикальные) меристемы. Они обеспечивают рост этих органов в длину. Апикальные меристемы всегда первичны, они образуют конусы нарастания корня и побега.

Боковые (латеральные) меристемы располагаются по окружности осевых органов (корней, стеблей) в виде цилиндров, которые на поперечных срезах имеют вид колец. Первичные боковые меристемы – прокамбий, перицикл – возникают непосредственно под апексами и в непосредственной связи с ними. Вторичные латеральные меристемы: камбий – возникает из прокамбия — и пробковый камбий (феллоген) — образуется из клеток постоянных тканей. Боковые меристемы обеспечивают рост корня и стебля в толщину. Из прокамбия и камбия образуются проводящие ткани, из феллогена – перидерма.

Первичные боковые меристемы – прокамбий, перицикл – возникают непосредственно под апексами и в непосредственной связи с ними. Вторичные латеральные меристемы: камбий – возникает из прокамбия — и пробковый камбий (феллоген) — образуется из клеток постоянных тканей. Боковые меристемы обеспечивают рост корня и стебля в толщину. Из прокамбия и камбия образуются проводящие ткани, из феллогена – перидерма.

Вставочные (интеркалярные) меристемы находятся в основаниях междоузлий побегов и молодых листьев. Они первичны, поскольку являются остатками верхушечных меристем, их дифференциация задерживается по сравнению с остальными тканями. Вставочные меристемы не имеют в своем составе инициалей и со временем полностью превращаются в постоянные ткани. В их составе могут присутствовать некоторые дифференцированные элементы, например проводящие. Интеркалярный рост характерен для стеблей злаков, наблюдается также в основании луковиц, завязей.

Раневые (травматические) меристемы обычно образуются при повреждении тканей и органов. Живые клетки постоянных тканей, окружающие пораженные участки, дедифференцируются и начинают делиться, т.е. превращаются во вторичную меристему. Раневые меристемы образуют каллус – особую ткань, состоящую из однородных паренхимных клеток, прикрывающих место поранения. Из каллуса может возникнуть любая ткань или орган растения. Часто клетки формируют феллоген, образующий на поверхности перидерму, которая закрывает рану и способствует ее заживлению. Способность растений к каллусообразованию используют для получения культуры изолированных тканей, а также в практике садоводства для размножения растений черенками и прививками.

Живые клетки постоянных тканей, окружающие пораженные участки, дедифференцируются и начинают делиться, т.е. превращаются во вторичную меристему. Раневые меристемы образуют каллус – особую ткань, состоящую из однородных паренхимных клеток, прикрывающих место поранения. Из каллуса может возникнуть любая ткань или орган растения. Часто клетки формируют феллоген, образующий на поверхности перидерму, которая закрывает рану и способствует ее заживлению. Способность растений к каллусообразованию используют для получения культуры изолированных тканей, а также в практике садоводства для размножения растений черенками и прививками.

Типичные цитологические признаки образовательных тканей наиболее отчетливо выражены у апикальных меристем. Это изодиаметрические многогранные клетки, не разделенные межклетниками. Клеточные стенки тонкие, с малым содержанием целлюлозы. Цитоплазма густая, ядро относительно крупное, занимает центральное положение. В цитоплазме большое число рибосом и митохондрий, так как происходит интенсивный синтез белков и других веществ. Вакуоли очень мелкие, многочисленные (рис. 3.1).

Вакуоли очень мелкие, многочисленные (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Верхушечная меристема побега элодеи:

А – продольный разрез; Б – внешний вид и продольный разрез конуса нарастания; В – клетки первичной меристемы; Г – паренхимная клетка листа, закончившая дифференцировку; 1 – конус нарастания; 2 – зачаток листа; 3 – зачаток бокового побега.

3.3. Основные ткани

Основные ткани составляют основную массу тела растения. Они состоят из живых, относительно мало специализированных клеток, чаще паренхимной формы, поэтому их часто называют паренхимными тканями, или паренхимой. В зависимости от выполняемой функции, различают несколько типов основных тканей.

Ассимиляционная ткань (хлорофиллоносная паренхима, хлоренхима) выполняет функцию фотосинтеза. Она располагается в основном в листьях и стеблях травянистых растений сразу за эпидермой. Клетки живые, тонкостенные, чаще паренхимной формы. 70-80% объема протопласта составляют хлоропласты. Характерно наличие межклетников, которые облегчают газообмен (рис. 3.2).

70-80% объема протопласта составляют хлоропласты. Характерно наличие межклетников, которые облегчают газообмен (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Поперечный срез листа красавки: 1 – клетки ассимиляционной ткани; 2 – клетки, заполненные кристаллическим песком кальция оксалата.

Запасающая паренхима служит местом отложения питательных веществ (крахмала, белков, жирных масел). Запасные питательные вещества могут откладываться в живых клетках любой ткани, но особенно ярко эта функция проявляется у специализированных запасающих тканей, хорошо развитых в семенах, корнях, подземных побегах (рис. 3.3.А). Состоят запасающие ткани из живых тонкостенных клеток, чаще паренхимной формы.

Разновидностью запасающей ткани является водоносная паренхима, выполняющая функцию запасания воды. Она состоит из крупных живых тонкостенных клеток, как правило, паренхимной формы. Вода запасается в вакуолях за счет большого содержания слизей, обладающих высокой водоудерживающей способностью. Водоносная паренхима имеется в стеблях и листьях суккулентов (кактусы, агавы, алоэ), у многих растений солончаков (солерос, анабазис, саксаул), в листьях многих злаков. Много воды содержится в запасающих тканях луковиц и клубней.

Водоносная паренхима имеется в стеблях и листьях суккулентов (кактусы, агавы, алоэ), у многих растений солончаков (солерос, анабазис, саксаул), в листьях многих злаков. Много воды содержится в запасающих тканях луковиц и клубней.

Воздухоносная паренхима (аэренхима) выполняет функцию вентиляции, снабжая ткани и органы кислородом. Она хорошо развита в погруженных органах водных и болотных растений (кувшинка, кубышка, аир, вахта). Аэренхима состоит из живых клеток различной формы и крупных межклетников (рис. 3.3.Б).

Рис. 3.3. Запасающая паренхима клубня картофеля (A) и аэренхима стебля рдеста (Б): 1 – межклетник.

Механическая паренхима занимает промежуточное положение между основными и механическими тканями. Это живые паренхимные клетки со слегка утолщенной одревесневшей клеточной стенкой.

Неспециализированная паренхима (основная паренхима, неспецифическая паренхима) представляет собой живую паренхимную ткань без выраженной функции. Эта ткань всегда присутствует в теле растения, составляя его большую часть.

Эта ткань всегда присутствует в теле растения, составляя его большую часть.

3.4. Покровные ткани

Покровные ткани располагаются на поверхности органов растений на границе с внешней средой. Они состоят из плотно сомкнутых клеток и защищают внутренние части растения от неблагоприятных внешних воздействий, излишнего испарения и иссушения, резкой перемены температуры, проникновения микроорганизмов, служат для газообмена и транспирации. В соответствии с происхождением из различных меристем выделяют первичные и вторичные покровные ткани.

К первичным покровным тканям относят: 1) ризодерму, или эпиблему и 2) эпидерму.

Ризодерма (эпиблема) – первичная однослойная поверхностная ткань корня. Образуется из протодермы – наружного слоя клеток апикальной меристемы корня. Основная функция ризодермы – всасывание, избирательное поглощение из почвы воды с растворенными в ней элементами минерального питания. Через ризодерму происходит выделение веществ, действующих на субстрат и преобразующих его. Клетки ризодермы тонкостенные, с вязкой цитоплазмой и большим количеством митохондрий (минеральные ионы поглощаются активно, с затратой энергии, против градиента концентрации). Характерной особенностью ризодермы является образование у части клеток корневых волосков – трубчатых выростов, в отличие от трихомов не отделенных стенкой от материнской клетки (рис. 3.4). Корневые волоски увеличивают поглощающую поверхность ризодермы в десять и более раз. Волоски имеют длину 1-2 (3) мм. Ризодерму часто рассматривают как всасывающую ткань.

Через ризодерму происходит выделение веществ, действующих на субстрат и преобразующих его. Клетки ризодермы тонкостенные, с вязкой цитоплазмой и большим количеством митохондрий (минеральные ионы поглощаются активно, с затратой энергии, против градиента концентрации). Характерной особенностью ризодермы является образование у части клеток корневых волосков – трубчатых выростов, в отличие от трихомов не отделенных стенкой от материнской клетки (рис. 3.4). Корневые волоски увеличивают поглощающую поверхность ризодермы в десять и более раз. Волоски имеют длину 1-2 (3) мм. Ризодерму часто рассматривают как всасывающую ткань.

Рис. 3.4. Кончик корня ожики многоцветковой: 1 – корневой волосок.

Эпидерма — первичная покровная ткань, образующаяся из протодермы конуса нарастания побега. Она покрывает листья, стебли травянистых и молодых побегов древесных растений, цветки, плоды и семена. Основная функция эпидермы – регуляция газообмена и транспирации (испарения воды живыми тканями). Кроме того, эпидерма выполняет целый ряд других функций. Она препятствует проникновению внутрь растения болезнетворных организмов, защищает внутренние ткани от механических повреждений и придает органам прочность. Через эпидерму могут выделяться наружу эфирные масла, вода, соли. Эпидерма может функционировать как всасывающая ткань. Она принимает участие в синтезе различных веществ, в восприятии раздражений, в движении листьев.

Основная функция эпидермы – регуляция газообмена и транспирации (испарения воды живыми тканями). Кроме того, эпидерма выполняет целый ряд других функций. Она препятствует проникновению внутрь растения болезнетворных организмов, защищает внутренние ткани от механических повреждений и придает органам прочность. Через эпидерму могут выделяться наружу эфирные масла, вода, соли. Эпидерма может функционировать как всасывающая ткань. Она принимает участие в синтезе различных веществ, в восприятии раздражений, в движении листьев.

Эпидерма — сложная ткань, в ее состав входят морфологически различные типы клеток: 1) основные клетки эпидермы; 2) замыкающие и побочные клетки устьиц; 3) трихомы.

Основные клетки эпидермы – живые клетки таблитчатой формы. Вид клеток с поверхности различен (рис. 3.5). Клетки плотно сомкнуты, межклетники отсутствуют. Боковые стенки (перпендикулярные поверхности органа) часто извилистые, что повышает прочность их сцепления, реже прямые. Эпидермальные клетки осевых органов и листьев многих однодольных сильно вытянуты вдоль оси органа.

Эпидермальные клетки осевых органов и листьев многих однодольных сильно вытянуты вдоль оси органа.

Рис. 3.5. Эпидерма листа различных растений (вид с поверхности): 1 — ирис; 2 — кукуруза; 3 – арбуз; 4 — буквица.

Наружные стенки клеток обычно толще остальных. Их внутренний, более мощный, слой состоит из целлюлозы и пектиновых веществ; наружный слой подвергается кутинизации. Поверх наружных стенок выделяется сплошной слой кутина, образующий защитную пленку – кутикулу. Помимо кутина в ее состав входят вкрапления воска, что еще больше снижает проницаемость кутикулы для воды и для газов. Воск может откладываться в кристаллической форме и на поверхности кутикулы в виде чешуек, палочек, трубочек и других структур, видимых только в электронный микроскоп. Этот сизый, легко стирающийся налет хорошо заметен на листьях капусты, плодах сливы, винограда. Мощность кутикулы, распределение в ней восков и кутина определяют химическую стойкость и проницаемость эпидермы для газов и растворов. В условиях засушливого климата у растений развивается более толстая кутикула. У растений, погруженных в воду, кутикула отсутствует.

В условиях засушливого климата у растений развивается более толстая кутикула. У растений, погруженных в воду, кутикула отсутствует.

Клетки эпидермы имеют живой протопласт, обычно с хорошо развитой эндоплазматической сетью и аппаратом Гольджи. У большинства видов растений в цитоплазме присутствуют лейкопласты. У водных растений, папоротников, обитателей тенистых мест (гибискус) встречаются редкие хлоропласты. Эпидерма чаще всего состоит из одного слоя клеток. Редко встречается двух- или многослойная эпидерма, преимущественно у тропических растений, живущих в условиях непостоянной обеспеченности водой (бегонии, пеперомии, фикусы). Нижние слои многослойной эпидермы функционируют как водозапасающая ткань. У некоторых растений клеточные стенки могут пропитываться кремнеземом (хвощи, злаки, осоки) или содержать слизи (семена льна, айвы, подорожников).

Устьица – образования для регуляции транспирации и газообмена. Устьице состоит из двух замыкающих клеток бобовидной формы, между которыми находится устьичная щель, которая может расширяться и сужаться. Под щелью располагается крупный межклетник – подустьичная полость. Клетки эпидермы, примыкающие к замыкающим клеткам, часто отличаются от остальных клеток, и тогда их называют побочными, или околоустьичными клетками (рис. 3.6). Они участвуют в движении замыкающих клеток.

Под щелью располагается крупный межклетник – подустьичная полость. Клетки эпидермы, примыкающие к замыкающим клеткам, часто отличаются от остальных клеток, и тогда их называют побочными, или околоустьичными клетками (рис. 3.6). Они участвуют в движении замыкающих клеток.

Рис. 3.6. Схема строения устьица.

Замыкающие и побочные клетки образуют устьичный аппарат. В зависимости от числа побочных клеток и их расположения относительно устьичной щели выделяют несколько типов устьичного аппарата (рис. 3.7). В фармакогнозии типы устьичного аппарата используются для диагностики лекарственного растительного сырья.

Рис. 3.7. Типы устьичного аппарата: 1 – аномоцитный; 2 – диацитный; 3 – парацитный; 4 – анизоцитный; 5 – тетрацитный; 5 – энциклоцитный.

Аномоцитный тип устьичного аппарата обычен для всех групп растений, исключая хвощи. Побочные клетки в этом случае не отличаются от остальных клеток эпидермы. Диацитный тип характеризуется двумя побочными клетками, которые располагаются перпендикулярно устьичной щели. Этот тип обнаружен у некоторых цветковых растений, в частности, у большинства губоцветных (мята, шалфей, чабрец, душица) и гвоздичных. При парацитном типе две побочные клетки располагаются параллельно замыкающим и устьичной щели. Он найден у папоротников, хвощей и ряда цветковых растений. Анизоцитный тип обнаружен только у цветковых растений, в частности, он встречается у крестоцветных (пастушья сумка, желтушник) и пасленовых (белена, дурман, красавка). В этом случае замыкающие клетки окружены тремя побочными, одна из которых заметно крупнее или мельче остальных. Тетрацитным типом устьичного аппарата характеризуются преимущественно однодольные. При энциклоцитном типе побочные клетки образуют узкое кольцо вокруг замыкающих клеток. Подобная структура найдена у папоротников, голосеменных и некоторых цветковых.

Побочные клетки в этом случае не отличаются от остальных клеток эпидермы. Диацитный тип характеризуется двумя побочными клетками, которые располагаются перпендикулярно устьичной щели. Этот тип обнаружен у некоторых цветковых растений, в частности, у большинства губоцветных (мята, шалфей, чабрец, душица) и гвоздичных. При парацитном типе две побочные клетки располагаются параллельно замыкающим и устьичной щели. Он найден у папоротников, хвощей и ряда цветковых растений. Анизоцитный тип обнаружен только у цветковых растений, в частности, он встречается у крестоцветных (пастушья сумка, желтушник) и пасленовых (белена, дурман, красавка). В этом случае замыкающие клетки окружены тремя побочными, одна из которых заметно крупнее или мельче остальных. Тетрацитным типом устьичного аппарата характеризуются преимущественно однодольные. При энциклоцитном типе побочные клетки образуют узкое кольцо вокруг замыкающих клеток. Подобная структура найдена у папоротников, голосеменных и некоторых цветковых.

Механизм движения замыкающих клеток основан на том, что стенки их утолщены неравномерно, поэтому форма клеток меняется при изменении их объема. Изменение объема клеток устьичного аппарата происходит вследствие изменения осмотического давления. Увеличение давления происходит за счет активного поступления из соседних клеток ионов калия, а также за счет повышения концентрации сахаров, образующихся в процессе фотосинтеза. За счет поступления воды объем вакуоли увеличивается, тургорное давление растет, и устьичная щель открывается. Отток ионов совершается пассивно, вода выходит из замыкающих клеток, их объем уменьшается, и устьичная щель закрывается. У большинства растений устьица открываются в светлое время суток и закрываются ночью. Это связано с тем, что фотосинтез протекает только на свету, и для него необходим приток из атмосферы углекислого газа.

Число и распределение устьиц очень варьируют в зависимости от вида растения и экологических условий. У большинства растений их число составляет 100-700 на 1мм2 поверхности листа. С помощью устьиц эпидерма эффективно регулирует газообмен и транспирацию. Если устьица полностью открыты, то транспирация идет с такой же скоростью, как если бы эпидермы не было вовсе (согласно закону Дальтона, при одной и той же суммарной площади отверстий скорость испарения тем выше, чем больше число отверстий). При закрытых устьицах транспирация резко снижается и фактически может идти только через кутикулу.

С помощью устьиц эпидерма эффективно регулирует газообмен и транспирацию. Если устьица полностью открыты, то транспирация идет с такой же скоростью, как если бы эпидермы не было вовсе (согласно закону Дальтона, при одной и той же суммарной площади отверстий скорость испарения тем выше, чем больше число отверстий). При закрытых устьицах транспирация резко снижается и фактически может идти только через кутикулу.

У многих растений эпидерма образует наружные одно- или многоклеточные выросты различной формы – трихомы. Трихомы отличаются крайним разнообразием, оставаясь вместе с тем вполне устойчивыми и типичными для определенных видов, родов и даже семейств. Поэтому признаки трихомов широко используются в систематике растений и в фармакогнозии в качестве диагностических.

Трихомы делятся на: 1) кроющие и 2) железистые. Железистые трихомы образуют вещества, которые рассматриваются как выделения. Они будут рассмотрены в разделе, посвященном выделительным тканям.

Кроющие трихомы имеют вид простых, разветвленных или звездчатых волосков, одно- или многоклеточных (рис. 3.8). Кроющие трихомы могут длительное время оставаться живыми, но чаще они быстро отмирают и заполняются воздухом.

Густой слой волосков отражает часть солнечных лучей и уменьшает нагрев, создает затишное пространство около эпидермы, что в совокупности снижает транспирацию. Часто волоски образуют покров только там, где располагаются устьица, например на нижней стороне листьев мать-и-мачехи, багульника. Жесткие, колючие волоски защищают растения от поедания животными, сосочки на лепестках привлекают насекомых.

Рис. 3.8. Кроющие трихомы: 1-3 – простые одноклеточные, 4 – простой многоклеточный, 5 – ветвистый многоклеточный, 6 – простой двурогий, 7,8 – звездчатый (в плане и на поперечном разрезе листа).

От трихомов, образующихся только из эпидермальных клеток, следует отличать эмергенцы, в формировании которых принимают участие и более глубоко расположенные ткани. К ним относят шипы розы, малины, ежевики, покрывающие черешки листьев и молодые побеги.

К ним относят шипы розы, малины, ежевики, покрывающие черешки листьев и молодые побеги.

К вторичным покровным тканям относятся: 1) перидерма и 2) корка, или ритидом.

Перидерма – сложная многослойная покровная ткань, которая приходит на смену первичным покровным тканям – ризодерме и эпидерме. Перидерма покрывает корни вторичного строения и стебли многолетних побегов. Она может возникнуть и в результате залечивания поврежденных тканей раневой меристемой.

Перидерма состоит из трех комплексов клеток, различных по строению и функциям. Это: 1) феллема, или пробка, выполняющая главные защитные функции; 2) феллоген, или пробковый камбий, за счет работы которого образуется перидерма в целом; 3) феллодерма, или пробковая паренхима, выполняющая функцию питания феллогена (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Строение перидермы стебля бузины .

Феллема (пробка) состоит из нескольких слоев таблитчатых клеток, расположенных плотно, без межклетников. Вторичные клеточные стенки состоят из чередующихся слоев суберина и воска, что делает их непроницаемыми для воды и газов. Клетки пробки мертвые, они не имеют протопласта и заполнены воздухом. В полости клеток могут также откладываться вещества, повышающие защитные свойства пробки.

Феллоген (пробковый камбий) – вторичная латеральная меристема. Это один слой меристематических клеток, откладывающих клетки пробки наружу и клетки феллодермы внутрь органа. Феллодерма (пробковая паренхима) относится к основным тканям и состоит из живых паренхимных клеток. Однако часто феллоген работает односторонне, откладывая только пробку, а феллодерма остается однослойной (рис. 3.9).

Главная функция пробки – защита от потери влаги. Кроме того, пробка предохраняет растение от проникновения болезнетворных организмов, а также дает механическую защиту стволам и ветвям деревьев, а феллоген залечивает нанесенные повреждения, образуя новые слои пробки. Поскольку клетки пробки заполнены воздухом, пробковый футляр обладает малой теплопроводностью и хорошо предохраняет от резких колебаний температуры.

Поскольку клетки пробки заполнены воздухом, пробковый футляр обладает малой теплопроводностью и хорошо предохраняет от резких колебаний температуры.

У большинства деревьев и кустарников феллоген закладывается в однолетних побегах уже в середине лета. Чаще всего он возникает из паренхимных клеток, лежащих сразу под эпидермой (рис. 3.9). Иногда феллоген образуется в более глубоких слоях коры (смородина, малина). Редко эпидермальные клетки, делясь, превращаются в феллоген (ива, айва, олеандр).

Газообмен и транспирация в органах, покрытых перидермой, происходят через чечевички (рис. 3.10). В местах чечевичек пробковые слои разорваны и чередуются с паренхимными клетками, рыхло соединенными между собой. По межклетникам этой выполняющей ткани циркулируют газы. Феллоген подстилает выполняющую ткань и, по мере ее отмирания, дополняет новыми слоями. С наступлением холодного сезона феллоген откладывает под выполняющей тканью замыкающий слой, состоящий из клеток пробки. Весной этот слой под напором новых клеток разрывается. В замыкающих слоях имеются небольшие межклетники, так что живые ткани ветвей деревьев даже зимой не отграничены наглухо от окружающей среды.

Весной этот слой под напором новых клеток разрывается. В замыкающих слоях имеются небольшие межклетники, так что живые ткани ветвей деревьев даже зимой не отграничены наглухо от окружающей среды.

Рис. 3.10. Строение чечевички бузины на поперечном разрезе.

На молодых побегах чечевички выглядят как небольшие бугорки. По мере утолщения ветвей их форма меняется. У березы они растягиваются по окружности ствола и образуют характерный рисунок из черных черточек на белом фоне. У осины чечевички принимают форму ромбов.

У большинства древесных растений на смену гладкой перидерме приходит трещиноватая корка (ритидом) . У сосны это происходит на 8-10-м году, у дуба – в 25-30 лет, у граба – в 50 лет. Лишь у некоторых деревьев (осина, бук, платан, эвкалипт) корка вообще не образуется.

Корка возникает в результате многократного заложения новых прослоек перидермы во все более глубоких слоях коры. Живые клетки, заключенные между этими прослойками, погибают. Таким образом, корка состоит из чередующихся слоев пробки и прочих отмерших тканей коры (рис. 3.11).

Таким образом, корка состоит из чередующихся слоев пробки и прочих отмерших тканей коры (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Корка дуба на поперечном разрезе .

Мертвые ткани корки не могут растягиваться, следуя за утолщением ствола, поэтому на стволе появляются трещины, не доходящие, однако, до глубинных живых тканей. Граница между перидермой и коркой внешне заметна по появлению этих трещин, особенно ясна эта граница у березы, у которой белая береста (перидерма) сменяется черной трещиноватой коркой. Толстая корка надежно предохраняет стволы деревьев от механических повреждений, лесных пожаров, резкой смены температур.

7 основных функций растительных тканей (со схемой)

Навигация

Следующие пункты выделяют семь основных функций растительных тканей. Функции: 1. Меристематическая 2. Защитная 3. Паренхима 4. Колленхима 5. Склеренхима 6. Ксилема 7. Флоэма.

Флоэма.

Растительная ткань: Функция № 1. Меристематическая:

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

Это мелкие, тонкостенные клетки, лишенные какой-либо центральной вакуоли и расположенные в точках роста стеблей и корней. Их основная функция — митоз.

Ткань растения: Функция # 2. Защитная:

Клетки этих тканей находятся на поверхности корней, стеблей и листьев. Верхняя и нижняя поверхности этих плоских клеток параллельны, а их стороны расположены неравномерно.

Ткань растения: Функция # 3. Паренхима:

РЕКЛАМА:

Это крупные тонкостенные живые клетки, каждая из которых имеет ядро и центральную вакуоль. Межклеточные пространства присутствуют между этими клетками. Паренхиматозные клетки, присутствующие в участках, не освещенных светом, обладают лейкопластом. Клетки паренхимы, специализированные для процесса фотосинтеза, называются хлоренхимой.

Ткань растения: функция # 4. Колленхима:

Эти клетки имеют толстую вторичную стенку, особенно в углах. Эти клетки обеспечивают растениям механическую поддержку.

Ткань растения: Функция # 5. Склеренхима:

В этих клетках присутствуют очень толстые вторичные стенки в виде толстого равномерного слоя по всему краю. Как правило, после образования вторичной клеточной стенки протопласты этих клеток отмирают.

Ткань растения: функция # 6. Ксилема:

Состоит из нескольких типов клеток, таких как ксилемные сосуды, ксилемные трахеиды. Сосуды отсутствуют в ксилеме голосеменных. Сосуды имеют толстые стенки вторичных клеток, которые не отложены однородным слоем, а обычно утолщены в виде спиралевидных тяжей. Спиралевидные тяжи в трахеидах отсутствуют. Трахеиды сужены на концах и соединены между собой ямками. Ксилема превращается в древесину.

Ткань растения: Функция # 7. Флоэма:

Флоэма:

РЕКЛАМА:

Важными клетками этой смешанной ткани являются ситовидные трубки и клетки-компаньоны. Ситовидные трубки имеют перфорированные торцевые стенки. Ядра отсутствуют в ситовидных трубках при созревании, но присутствуют в клетках-спутницах. Основная функция флоэмы — транспортировка пищи по растению.

Анатомия Phylloclade и Phyllode (со схемой)

Покрытосеменные растения: классификация и признаки

Это форум вопросов и ответов для студентов, преподавателей и обычных посетителей для обмена статьями, ответами и заметками. Ответьте сейчас и помогите другим.

Ответить сейчас

Вот как это работает:

- Любой может задать вопрос

- Любой может ответить

- Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

Каковы типы тканей растений и их функции

by sastry

«Ткани могут быть определены как группа или совокупность сходных или разнородных клеток, которые выполняют общую функцию и имеют общее происхождение».

Классификация растительных тканей:

Тело растения состоит из различных видов тканей. В основном они бывают двух типов: меристаматические и постоянные

Меристематическая ткань:

Меристематическая ткань может быть определена как группа или совокупность живых клеток, которые расположены в определенных местах и непрерывно делятся, добавляя новые клетки в тело растения.

Характеристики меристематических тканей:

- Клетки меристематических тканей сходны по строению и имеют тонкие и эластичные первичные клеточные стенки, состоящие из целлюлозы.

- Эти меристематические клетки могут иметь округлую, овальную, многоугольную или прямоугольную форму.

- Расположены компактно, без межклетников между собой.

- Каждая клетка содержит плотную или обильную цитоплазму и большое выступающее ядро.

- Плотная протоплазма меристематических клеток содержит мало мелких вакуолей или совсем не содержит вакуолей.

1. Апикальная меристема:

Эта меристема расположена на растущих верхушках основных и боковых побегов и корней. Эти клетки отвечают за линейный рост органа. Пример апикальной меристемы корня и апикальной меристемы побега.

2. Боковая меристема:

Эта меристема состоит из инициалей, которые делятся в основном в одной плоскости и вызывают увеличение органа в диаметре и обхвате. Боковая меристема обычно располагается по бокам как у стебля, так и у корня. Боковая меристема бывает двух типов: в виде пробкового камбия и в проводящих пучках двудольных в виде сосудистого камбия. Деятельность этого камбия приводит к образованию вторичного нароста.

Деятельность этого камбия приводит к образованию вторичного нароста.

3. Интеркалярная меристема:

Эта меристема расположена между областями постоянных тканей. Интеркалярная меристема обычно присутствует в основании узла, основании междоузлия или в основании листа. Они отвечают за рост листьев и междоузлий.

Постоянные ткани:

Эти ткани происходят из меристематических тканей, но их клетки утратили способность к делению и приобрели различные формы.

Они бывают этих типов-Простые и Сложные.

Простые постоянные ткани:

Эти ткани состоят из клеток, структурно и функционально сходных. Они бывают трех типов –

- Паренхима

- Колленхима

- Склеренхима

1. Паренхима:

- Ткань паренхимы состоит из живых клеток, которые различаются по тонкой морфологии и физиологии, но обычно имеют тонкую стенку и полиэдральную активность, полиэдральную форму и интерес.

завод.

завод. - Между ними имеются межклеточные пространства.

- Они служат хранилищем для еды и воды.

Типы паренхимы:

- Аэренхима :

- У гидрофитов межклеточное пространство между клетками расширяется и заполняется воздухом.

- Такая паренхиматозная ткань, имеющая большие воздушные пространства, называется аэренхимой.

- Помогают газообмену и обеспечивают плавучесть растению.

- Хлоренхима :

- Когда паренхима богато снабжена хлоропластами, она называется хлоренхимой.

- Они обнаружены в мезофилле листа, чашелистиках, филлокладах, филлодиях, кладодиях и т. д. Он фотосинтетичен по своей функции и обладает хлорофиллом.

2. Колленхима :

- Открыта и придумана Шлейденом (1839).

- Клетки живые с межклеточным пространством между клетками или местами соединения, заполненными клетчаткой и пектином.

- Обычно они длиннее паренхимы

- Обычно их называют живой механической тканью из-за их поддерживающих функций.

- Придает гибкость и прочность молодым органам растений.

3. Склеренхима:

- Они были открыты и придуманы Меттениусом (1805 г.).

- Клетки длинные, узкие, заостренные на концах, толстостенные, одревесневшие. Это мертвые клетки.

- Придает твердость частям растений и придает механическую прочность.

Сложные постоянные ткани:

Сложные ткани бывают следующих двух типов.0006 Ксилема :

Его основная функция — проведение воды и минеральных солей от корня к верхушке растения. Первичные элементы ксилемы происходят из прокамбуима апикальной меристемы. Вторичные элементы ксилемы происходят из сосудистого камбия латеральной меристемы.

Элементы ксилемы бывают четырех типов: ксилемные трахеиды, сосуды, волокна и паренхима.

- Ксилема Трахеиды:

- Это одревесневшие и мертвые клетки с окаймленными ямками.

- Помогают проводить воду у папоротниковых и голосеменных и обеспечивают механическую поддержку растений.

- Xylem Сосуды:

- Клетки длинные, трубчатые, с одревесневшей клеточной стенкой.

- Поперечная стенка (торцевая стенка) на обоих концах растворяется и образует трубообразный канал.

- Помогают высвобождению сока у покрытосеменных растений.

- Волокна ксилемы:

- Длинные и узкие склеренхиматозные волокна с сужающимся концом. Стенка сильно лигнифицирована, оставляя очень узкий просвет.

- Обеспечивает прочность на растяжение и механическую прочность.

- Ксилема Паренхима:

- Это тонкостенные живые клетки, присутствующие как в первичной, так и во вторичной ксилеме.

Они хранят продукты питания.

- Это тонкостенные живые клетки, присутствующие как в первичной, так и во вторичной ксилеме.

Флоэма :

Мертвое вещество в них известно как луб. Его основной функцией является проведение пищевого материала от листьев к другим частям растения.

Элементы флоэмы бывают четырех типов: ситовидные трубки, клетки-компаньоны, волокна и паранхима.

- Ситовидные трубки: 9 шт.0010

- Они живые, но не имеют ядра в зрелом возрасте.

- Клеточная стенка тонкая и состоит из целлюлозы.

- Поперечные стенки ситовидной трубки образуют ситовидную пластину.

- Они помогают в проведении пищевых материалов.

- Клетки-компаньоны:

- Клетки живые, тонкостенные, узкие, прикреплены к боковой стороне ситовидного элемента.

- Отсутствуют у папоротников и голосеменных.

- Поддерживают ситовидную трубку при транспортировке продуктов.

- Это живые клетки с тонкими стенками.

- Отсутствуют все однодольные и некоторые двудольные.

- Волокна флоэмы (лубяные волокна):

- Это склеренхиматозные волокна с толстой стенкой и узким просветом.

- Они обеспечивают механическую поддержку завода.

- Флоэма Паренхима

- Основная функция паренхимы – хранить пищевой материал и другие вещества, такие как слизь, дубильные вещества и смолы.

Защитная ткань:

Включает эпидермис и пробку.

- Эпидермис:

- Обычно присутствует в самом внешнем слое тела растения, например, в листьях, цветках, стебле и корнях.

- Эпидермис толщиной в одну клетку покрыт кутикулой.

- Кутикула представляет собой водостойкий слой воскообразного вещества, называемого кутином, который секретируется клетками эпидермиса.

- Основной функцией эпидермиса является защита растения от высыхания и инфекции.

- Пробка :

- По мере того, как корни и стебель со временем стареют (увеличивается в обхвате), ткани на периферии становятся пробковыми клетками.

- Пробковые клетки являются мертвыми клетками и не имеют межклеточных пространств.

- Стенки пробковых клеток сильно утолщены за счет отложения органического вещества

(жировое вещество), называемого суберином. - Пробка выполняет защитную функцию. пробковые клетки предотвращают высыхание (потерю воды из тела растения), инфекцию и механические повреждения.

- Пробка производится из пробкового камбия, в промышленных масштабах ее получают из дуба (quercus suber).

- Пробка используется для изготовления изоляционных плит, спортивных товаров, пробок для бутылок и т. д.

- По мере того, как корни и стебель со временем стареют (увеличивается в обхвате), ткани на периферии становятся пробковыми клетками.

Устьица :

Эпидермис листа в некоторых местах не сплошной из-за наличия мелких пор, называемых устьицами.

Каждое устьица ограничено парой специализированных эпидермальных клеток, называемых замыкающими клетками. Устьица обеспечивают газообмен во время фотосинтеза и дыхания.

Структура устьиц:

Открытие и закрытие устьиц:

- Устьица открываются в присутствии света, при высокой температуре и низкой концентрации CO 2 .

Состоит из фелоггена и пробки. Пробка представляет собой мертвый слой клеток, стенки которых пропитаны водонепроницаемым веществом суберином.

Состоит из фелоггена и пробки. Пробка представляет собой мертвый слой клеток, стенки которых пропитаны водонепроницаемым веществом суберином.

завод.

завод.