Содержание

современная классификация живых организмов на Земле

Ирина Лагунина: Современная классификация земных организмов значительно отличается от привычного разделения на животных и растений, которым пользовалось человечество сотни лет. Почему ученые стали описывать живые существа с помощью сложных систем, рассказывает кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ Галина Белякова.

С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.

Александр Марков: Со времен Аристотеля люди делили все живые организмы традиционно на животных и растения, и такая система органического мира держалась довольно долго, но потом все постепенно стало усложняться. Довольно долго была система из пяти царств – это бактерии, простейшие, одноклеточные, животные, растения, грибы. Но в настоящее время все стало еще во много раз сложнее. Галина Алексеевна, скажите, пожалуйста, с чем связаны изменения, которые происходят в системе органического мира?

Галина Белякова: Вы правильно вначале сказали, что очень долго держалась точка зрения, что все живые организмы надо разделить на животных и растения. И в основу такого аристотельского подхода был положен принцип, чем отличаются в основном животные и растения. Речь шла о тех многоклеточных организмах, которые были доступны обывателю в быту и ученым, когда не было микроскопа, видели только внешние признаки организмов. И животные отличались от растений, во-первых, активным образом жизни, а растения вели сидячий, прикрепленный образ жизни, и способами поглощения питательных веществ, захватыванием. И вот эта точка зрения господствовала значительно дольше, чем система органического мира, состоящего из пяти царств. До того момента, когда Левин Гук впервые разглядел бактерии, он первый увидел такой прекрасный организм, как вольвокс, дрожжи. И после этого развитие микроскопии привело к тому, что стало доступен тот мир, который раньше не был знаком. Было описано очень много видов, которые пытались разместить в эти два царства — животные и растения. И это привело к тому, что тот же вольвокс, который наблюдал Левин Гук в капле воды, он соединяет в себе признаки как животного, если подходить к аристотельскому пониманию, так и растения.

И в основу такого аристотельского подхода был положен принцип, чем отличаются в основном животные и растения. Речь шла о тех многоклеточных организмах, которые были доступны обывателю в быту и ученым, когда не было микроскопа, видели только внешние признаки организмов. И животные отличались от растений, во-первых, активным образом жизни, а растения вели сидячий, прикрепленный образ жизни, и способами поглощения питательных веществ, захватыванием. И вот эта точка зрения господствовала значительно дольше, чем система органического мира, состоящего из пяти царств. До того момента, когда Левин Гук впервые разглядел бактерии, он первый увидел такой прекрасный организм, как вольвокс, дрожжи. И после этого развитие микроскопии привело к тому, что стало доступен тот мир, который раньше не был знаком. Было описано очень много видов, которые пытались разместить в эти два царства — животные и растения. И это привело к тому, что тот же вольвокс, который наблюдал Левин Гук в капле воды, он соединяет в себе признаки как животного, если подходить к аристотельскому пониманию, так и растения. Он подвижен, у него есть хлоропласты, он фотосинтезирует, поглощает активно, не глотает пищу. Тогда куда его нужно было относить. Традиционно в наших школьных учебниках, если открыть учебник зоологии, то там есть простейшие, есть жгутиконосцы, есть окрашенные жгутиконосцы и там вы найдете вольвокса. Откройте учебник ботаники, найдете группу низших растений, найдете водоросли и тоже найдете вольвокса. И вот эта ситуация привела к тому, что скопилось большое количество таких одноклеточных организмов, которым не знали, где их место. И Геккель в конце 19 века предложил царство Протист, куда отнес одноклеточные организмы. Наверное, полвека прошло прежде, чем к этому времени развития биологических наук привело к сознанию того, что есть два типа клеток — это клетки прокариотные и эукариотные. И тогда в 38 году было предложено еще одно новое четвертое тогда царство, куда отнесли всех прократиотических организмов, бактерий. Три эукариотных царства – протисты, животные, растения. Вот это царство протист напоминало такое сборную солянку, куда относили то, что не подходило к крайним точкам, что такое растения и что такое с другой стороны животные.

Он подвижен, у него есть хлоропласты, он фотосинтезирует, поглощает активно, не глотает пищу. Тогда куда его нужно было относить. Традиционно в наших школьных учебниках, если открыть учебник зоологии, то там есть простейшие, есть жгутиконосцы, есть окрашенные жгутиконосцы и там вы найдете вольвокса. Откройте учебник ботаники, найдете группу низших растений, найдете водоросли и тоже найдете вольвокса. И вот эта ситуация привела к тому, что скопилось большое количество таких одноклеточных организмов, которым не знали, где их место. И Геккель в конце 19 века предложил царство Протист, куда отнес одноклеточные организмы. Наверное, полвека прошло прежде, чем к этому времени развития биологических наук привело к сознанию того, что есть два типа клеток — это клетки прокариотные и эукариотные. И тогда в 38 году было предложено еще одно новое четвертое тогда царство, куда отнесли всех прократиотических организмов, бактерий. Три эукариотных царства – протисты, животные, растения. Вот это царство протист напоминало такое сборную солянку, куда относили то, что не подходило к крайним точкам, что такое растения и что такое с другой стороны животные. Вот эти все организмы, все находились в протистах, там же находились и грибы. Но что такое грибы тогда — возникает вопрос. Следующие сознание — это выделение царства грибов из царства протистов в самостоятельное царство. Потому что относили традиционно в ботанических системах к низшим растениям, оно неоправданно, потому что у грибов нет хлоропластов, они не фотосинтезируют, у них клеточные стенки хитин. То есть это такие организмы, которые как бы соединяют в себе, их клетка свойство растительной и животной клетки. Поэтому было создано царство такое, которое назвали грибы. И таким образом где-то до середины 90 годов система четырех царств эукариотных и одного царства прокариотов существовало и ею активно пользовались. А дальше наука развивалась таким образом, что американский исследователь открыл археи. Археи — изумительные организмы, которые имеют прокариотическое строение клетки. Но как оказалось, очень далеко отстоят от настоящих бактерий. Причем все системы, которые были, они основывались в построениях на типические признаки – морфология, физиология, биохимия организма.

Вот эти все организмы, все находились в протистах, там же находились и грибы. Но что такое грибы тогда — возникает вопрос. Следующие сознание — это выделение царства грибов из царства протистов в самостоятельное царство. Потому что относили традиционно в ботанических системах к низшим растениям, оно неоправданно, потому что у грибов нет хлоропластов, они не фотосинтезируют, у них клеточные стенки хитин. То есть это такие организмы, которые как бы соединяют в себе, их клетка свойство растительной и животной клетки. Поэтому было создано царство такое, которое назвали грибы. И таким образом где-то до середины 90 годов система четырех царств эукариотных и одного царства прокариотов существовало и ею активно пользовались. А дальше наука развивалась таким образом, что американский исследователь открыл археи. Археи — изумительные организмы, которые имеют прокариотическое строение клетки. Но как оказалось, очень далеко отстоят от настоящих бактерий. Причем все системы, которые были, они основывались в построениях на типические признаки – морфология, физиология, биохимия организма. И вот на основании этих признаков организмы квалифицировались. Предложили использовать признаки, связанные с анализом последовательности нуклеотида генов и предложили этот ген ДНК для прокариотических клеток, который котирует РНК, входящую в состав рибосом. Рибосомы структуры, которые есть во всех клетках, на них идет синтез белка. И оказалось, что это такая империя, царство неоднородно. И было выделена и предложена система не пяти царств, а трех доменов. Домен — это на сегодняшний день самая высокая иерархическая категория и вот такие три домена, которые существуют — это бактерии, бактерии и эукариотные организмы. А уже дальше внутри этих доменов идет деление на империи, империи на царства, царства на отделы и так далее.

И вот на основании этих признаков организмы квалифицировались. Предложили использовать признаки, связанные с анализом последовательности нуклеотида генов и предложили этот ген ДНК для прокариотических клеток, который котирует РНК, входящую в состав рибосом. Рибосомы структуры, которые есть во всех клетках, на них идет синтез белка. И оказалось, что это такая империя, царство неоднородно. И было выделена и предложена система не пяти царств, а трех доменов. Домен — это на сегодняшний день самая высокая иерархическая категория и вот такие три домена, которые существуют — это бактерии, бактерии и эукариотные организмы. А уже дальше внутри этих доменов идет деление на империи, империи на царства, царства на отделы и так далее.

Александр Марков: А для чего нужна такая наука классификация, систематика? Это делается исключительно для нашего удобства? Понятно, что никакой ученый не может запомнить все миллионы описанных видов, их надо по каким-то полочкам разложить. Это делается только для удобства или это отражает какую-то объективную реальность?

Это делается только для удобства или это отражает какую-то объективную реальность?

Галина Белякова: Систематика, как наука о разнообразии органического мира, видовом разнообразии организмов, она занимается не только тем, как вы правильно сказали, систематизированием того, что уже накоплено, но она отражает и уровень развития биологии, и она позволяет делать такие обобщения, которые дают возможность продвижения в биологии, причем в разных направлениях биологических наук, которые на первый взгляд как бы не связаны обывателем с систематикой. Та же цитология, биохимия, молекулярная биология. Потому что попытка осмысления знаний и понимания того, что известно на сегодняшний день, она дает плацдарм для того, чтобы идти дальше. И в этом отношении как раз систематика играет большую роль. А вот для чего нужна систематика, Дикун, мой учитель на лекциях приводит такой пример, студенты иногда тоже задают этот вопрос, зачем нужна систематика. Он говорит: вы купили книги и у вас накопилось много, что нужна полочка, чтобы поставить. А дальше вы расставите в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Вы можете поставить корешками красивыми и это будет доставлять эстетическое удовольствие, а можете расставить по тематике – здесь детективы, здесь по ботанике какие-то книжки, здесь по грибам расставите. И тогда если вам нужно какую-то книгу, вы ее легко найдете. Вот построения и системы, которые существуют, они все же задаются теми целями исследователей, которые стараются эти системы создать. И существуют системы как искусственные, так и естественные.

А дальше вы расставите в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Вы можете поставить корешками красивыми и это будет доставлять эстетическое удовольствие, а можете расставить по тематике – здесь детективы, здесь по ботанике какие-то книжки, здесь по грибам расставите. И тогда если вам нужно какую-то книгу, вы ее легко найдете. Вот построения и системы, которые существуют, они все же задаются теми целями исследователей, которые стараются эти системы создать. И существуют системы как искусственные, так и естественные.

Ольга Орлова: То есть несколько систем и в зависимости от целей.

Галина Белякова: То есть если вы хотите, например, описать биоразнообразие, вышли к водоему вы хотите узнать, какие там водоросли живут и вам все эти водоросли нужно определить и в какую-то систему свести. Вас не интересуют родственные связи между организмами, кем они приходятся другим группам. И для этого существуют такие искусственные системы, в основе которых лежат чисто морфологические признаки, которые легко давали вам возможность определить и опознать тот организм, который есть. И такие искусственные системы есть. Но в биологии и в науке любая система стремится к естественности и она должна не только многообразие механизмов отражать, но и должна попытаться отражать связи между этими организмами родственными, кто наиболее древний, происхождение. К такой системы стремятся естественные научные системы. Естественную систему для всех организмов на сегодняшний день пока невозможно создать, потому что не обо всех организмах известен жизненный цикл, строение.

И такие искусственные системы есть. Но в биологии и в науке любая система стремится к естественности и она должна не только многообразие механизмов отражать, но и должна попытаться отражать связи между этими организмами родственными, кто наиболее древний, происхождение. К такой системы стремятся естественные научные системы. Естественную систему для всех организмов на сегодняшний день пока невозможно создать, потому что не обо всех организмах известен жизненный цикл, строение.

Ольга Орлова: То есть аналога таблицы Менделеева здесь не получается.

Галина Белякова: Таблицу Менделеева пытались создать и есть такие искусственные системы, которые сводятся к сетке. Но это не естественная система. Естественная система то, что сейчас пытаются создать — это построение таких плодограмм, когда вы создаете дерево, где есть основание, дальше ветви как они расходятся. Есть компьютерные программы, которые позволяют создавать деревья и по длине ветвей, по углу расхождения можно судить о родственных отношениях. Вот таблица Менделеева таких родственных отношений не даст.

Вот таблица Менделеева таких родственных отношений не даст.

Александр Марков: Сейчас главным критерием для классификации живых организмов считаются их родственные связи?

Галина Белякова: Это попытки создать такие естественные системы, филогенетические системы, в которых было бы отражение, кто от кого произошел. Но в чем трудность, которая возникает? Все понятно с этими тремя большими доменами, как бы их сейчас никто не опротестовывает. Есть домен бактерий, есть археи и есть эукариоты. Об археях, наверное, известно, что это единственные организмы, которые метаногенные, что у них есть отличия бактериальных РНК, что у них в клеточной стенке нет муреина, что характерно для бактериальных. Муреин – вещество, котороевходит в состав клетки бактерий, именно на него действуют пенициллиновые антибиотики, подавляя синтез муреина, за счет этого подавляют развитие возбудителей ряда бактериальных заболеваний. У архей, несмотря на то, что они прокариоты, этих свойств нет, и у них есть нейтроны, те участки, которые кодируют аминокислоты, что характерно для геном эукариот. Оказалось, что археи, не имеющие ядра и по морфологии клетки ближе всего к бактериям, при построении схем филогенетических ближе стоят к эукариотам, нежели к бактериям.

Оказалось, что археи, не имеющие ядра и по морфологии клетки ближе всего к бактериям, при построении схем филогенетических ближе стоят к эукариотам, нежели к бактериям.

Александр Марков: То есть здесь решили, что различия на генетическом уровне тонкие биохимические важнее, чем внешние морфологические признаки. Потому что когда в микроскоп посмотреть на бактерии и археи, их не отличишь.

Галина Белякова: Не отличишь абсолютно. Так же могут быть и жгутики, и клетки. Единственное, что такая форма кубическая характерна только для архей и не характерна для бактерий. Это единственное, внешний вид нельзя отличить. Но оказалось, что внешние признаки морфологические часто обусловлены сходством в условиях и это выражается сходными признаками в морфологии, среда обитания и поэтому они выглядят одинаково. То же самое произошло с водорослями. Водоросли, если мы перейдем к группе эукариотных организмов, на сегодняшний день подверглись такой самой радикальной перестройке и переосознанию. Потому что если взять середину прошлого века, водоросли собой представляли низшие растения, в ботанике в наших школьных учениях это такая таксономическая категория, как это было при Линнее. На самом деле водоросли не представляют собой таксономическую категорию — это разнородная группа организмов, которые находятся на сегодняшний день в четырех из пяти империй эукариот. Водоросли имеют только в империи одножгутиковых, куда в подимперию заднежгутиковых относятся грибы и животные.

Потому что если взять середину прошлого века, водоросли собой представляли низшие растения, в ботанике в наших школьных учениях это такая таксономическая категория, как это было при Линнее. На самом деле водоросли не представляют собой таксономическую категорию — это разнородная группа организмов, которые находятся на сегодняшний день в четырех из пяти империй эукариот. Водоросли имеют только в империи одножгутиковых, куда в подимперию заднежгутиковых относятся грибы и животные.

11742 (Современная классификация органического мира. История развития жизни на нашей планете) — документ (85958)

Документ из архива «Современная классификация органического мира. История развития жизни на нашей планете»,

который расположен в категории «».

Всё это находится в предмете «биология» из 2 семестр, которые можно найти в файловом архиве .

Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «рефераты, доклады и презентации», в предмете «биология» в общих файлах.

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина

факультет математики, физики, информатики

Реферат

по концепции современного естествознания

на тему

Современная классификация органического мира. История развития жизни на нашей планете

Выполнила:

студентка 2 курса МФИ

Сафронова Юлианна Андреевна

Проверил: доцент

Дорохов Анатолий Иосифович

Санкт-Петербург

2009г.

Содержание

1. Современная классификация органического мира

1.1 Введение

1.2 Исследования К. Линнея

1.3 Систематика органического мира

1.4 Таксономические категории

1.5 Современная система органического мира

2. История развития жизни на нашей планете

2.1 Введение

2.2 Уникальность Земли

2.3 Происхождение жизни на Земле

2.4 Заключение

Список используемой литературы

Приложения

1.1 Введение

Современная биология представляет комплекс, систему наук. Отдельные биологические науки или дисциплины возникли вследствие процесса дифференциации, постепенного обособления относительно узких областей изучения и познания живой природы. Это, как правило, интенсифицирует и углубляет исследования в соответствующем направлении. Так, благодаря изучению в органическом мире животных, растений, простейших одноклеточных организмов, микроорганизмов, вирусов и фагов произошло выделение в качестве крупных самостоятельных областей зоологии, ботаники, протистологии, микробиологии, вирусологии.

Отдельные биологические науки или дисциплины возникли вследствие процесса дифференциации, постепенного обособления относительно узких областей изучения и познания живой природы. Это, как правило, интенсифицирует и углубляет исследования в соответствующем направлении. Так, благодаря изучению в органическом мире животных, растений, простейших одноклеточных организмов, микроорганизмов, вирусов и фагов произошло выделение в качестве крупных самостоятельных областей зоологии, ботаники, протистологии, микробиологии, вирусологии.

Изучение закономерностей, процессов и механизмов индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости, хранения, передачи и использования биологической информации, обеспечения жизненных процессов энергией является основой для выделения эмбриологии, биологии развития, генетики, молекулярной биологии и биоэнергетики. Исследования строения, функциональных отправлений, поведения, взаимоотношений организмов со средой обитания, исторического развития живой природы привели к обособлению таких дисциплин, как морфология, физиология, этология, экология, эволюционное учение. Интерес к проблемам старения, вызванный увеличением средней продолжительности жизни людей, стимулировал развитие возрастной биологии.

Интерес к проблемам старения, вызванный увеличением средней продолжительности жизни людей, стимулировал развитие возрастной биологии.

Для уяснения биологических основ развития, жизнедеятельности и экологии конкретных представителей животного и растительного мира неизбежно обращение к общим вопросам сущности жизни, уровням ее организации, механизмам существования жизни во времени и пространстве. Наиболее универсальные свойства и закономерности развития и существования организмов и их сообществ изучает общая биология. Сведения, получаемые каждой из наук, объединяются, взаимодополняя и обогащая друг друга, и проявляются в обобщенном виде, в познанных человеком закономерностях, которые либо прямо, либо с некоторым своеобразием (в связи с социальным характером людей) распространяют свое действие на человека.

Основными методами биологии являются наблюдение (позволяет описать биологические явления), сравнение (дает возможность найти общие закономерности в строении и жизнедеятельности различных организмов), эксперимент, как опыт (помогает исследователю изучить свойства биологических объектов), моделирование (имитируются многое процессы, недоступные для непосредственного наблюдения или экспериментального воспроизведения), исторический метод (позволяет на основе данных о современном органическом мире и его прошлом познать процессы развития живой природы).

1.2 Исследования К. Линнея

В классической биологии родство организмов, относящихся к разным группам, устанавливали путем сравнения организмов во взрослом состоянии, эмбрионального развития, поиска переходных Ископаемых форм. Современная биология подходит к решению этой задачи также путем изучения различий в нуклеотидных последовательностях ДНК или аминокислотных последовательностях белков. По главным своим результатам схемы эволюции, составленные на основе классического и молекулярно-биологического подходов, совпадают.

Ранее люди классифицировали организмы в зависимости от их практического значения. К. Линней (1735) ввел бинарную классификацию, согласно которой для определения положения организмов в системе живой природы указывается их принадлежность к конкретному виду и роду. Хотя бинарный принцип сохранен в современной систематике, оригинальный вариант классификации К. Линнея носит формальный характер. Биологи до создания теории эволюции относили живые существа к соответствующему роду и виду по их подобию друг другу, прежде всего близости строения. Эволюционная теория, объясняющая сходство между организмами их генетическим родством, составила естественно-научную основу биологической классификации. Приобретя в эволюционной теории такую основу, современная классификация органического мира непротиворечиво отражает, с одной стороны, факт разнообразия живых форм, а с другой — единство всего живого. Его ботанические работы, особенно Роды растений, легли в основу современной систематики растений. В них Линней описал и применил новую систему классификации, значительно упрощавшую определение организмов. В методе, который он назвал «половым», основной упор делался на строении и количестве репродуктивных структур растений, т.е. тычинок и пестиков.

Эволюционная теория, объясняющая сходство между организмами их генетическим родством, составила естественно-научную основу биологической классификации. Приобретя в эволюционной теории такую основу, современная классификация органического мира непротиворечиво отражает, с одной стороны, факт разнообразия живых форм, а с другой — единство всего живого. Его ботанические работы, особенно Роды растений, легли в основу современной систематики растений. В них Линней описал и применил новую систему классификации, значительно упрощавшую определение организмов. В методе, который он назвал «половым», основной упор делался на строении и количестве репродуктивных структур растений, т.е. тычинок и пестиков.

Еще более смелым трудом стала знаменитая Система природы, попытка распределить все творения природы – животных, растения и минералы – по классам, отрядам, родам и видам, а также установить правила их идентификации. Исправленные и дополненные издания этого трактата выходили 12 раз в течение жизни Линнея и несколько раз переиздавались после смерти ученого.

1.3 Систематика органического мира

Систематика – это часть ботаники и зоологии, изучающая разнообразие форм живого. Систематика даёт научные названия организмам, оценивает черты сходства и различия между ними. Важной частью систематики является таксономия, целью которой является разделение организмов на группы (таксоны) и расположение этих групп в порядке, отражающем их родственные связи и иерархию. Существует несколько методов определения относительного положения таксона в системе.

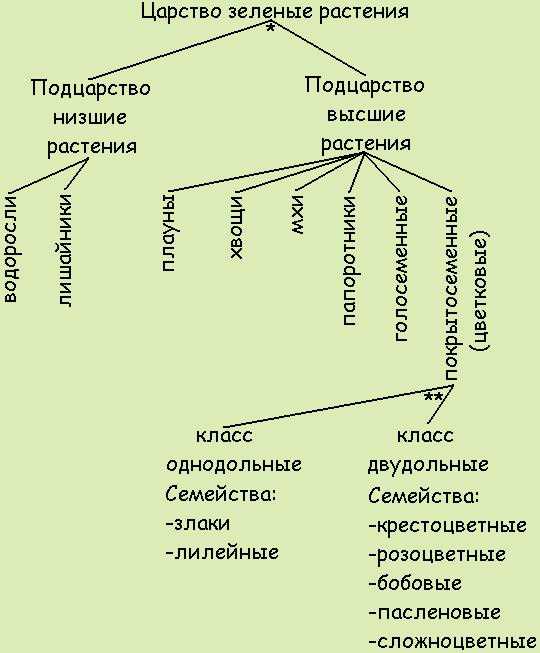

Попытки классификации живой материи предпринимались учёными неоднократно. Среди первых попыток можно вспомнить труды Аристотеля по зоологии и Теофраста по ботанике. Начало современной систематике положила «Система природы» Карла Линнея. Он разделил всех животных на шесть классов: звери, птицы, гады, рыбы, насекомые и черви, а все растения – на несколько классов по способу размножения. К середине XIX века некоторые учёные (например, Эрнст Геккель) наравне с животными и растениями стали выделять новое царство протистов, в которое вошли бактерии, водоросли, грибы и одноклеточные животные.

С развитием микробиологии стало ясно, что одной из важнейших характеристик организмов является их клеточное строение. В результате, в первой половине XX века были выделены два надцарства — прокариоты и эукариоты. Надцарство прокариот включило в себя бактерии и сине-зелёные водоросли, клетки которых не содержат ядра. Остальные клеточные организмы были отнесены к ядерным (эукариотам).

Особой формой, промежуточной между живым и неживым состоянием, являются вирусы, отличающиеся от всех остальных организмов отсутствием важнейшего признака организации живой материи – клеточного строения. Некоторые исследователи, чтобы показать отличие вирусов от других организмов, вводят новый таксон – империю – и включают в одну из империй вирусы, а в другую – все клеточные организмы.

В 90-х годах XX века учёные обратили пристальное внимание на очень древнюю и сравнительно малочисленную группу архебактерий. Выяснилось, что хотя клетка архебактерии и не содержит ядра, она разительно отличается по строению и от клетки эукариот, и от клетки прокариот. В результате архебактерии, рассматривавшиеся ранее как один из классов бактерий, в настоящее время нередко выделяются в отдельное царство или даже надцарство.

В результате архебактерии, рассматривавшиеся ранее как один из классов бактерий, в настоящее время нередко выделяются в отдельное царство или даже надцарство.

Итак, в основу деления организмов по надцарствам положено строение клетки. Что касается деления эукариот на царства, то устоявшейся точки зрения пока ещё нет. Любые искусственные разграничения нарушают естественные связи между организмами. Действительно, существует большое количество отличительных признаков (рис.2), по каждому из которых может быть произведена классификация; среди них:

В советских учебниках долгое время была распространена классификация эукариот по способу питания, подразумевавшая разделение надцарства эукариот на три царства: растения (фотосинтезирующие автотрофы), грибы (в основном, осмотрофные гетеротрофы) и животные (в основном, голозойные гетеротрофы). Однако, в эту схему достаточно сложно уложить, например, эвгленовые водоросли, которые могут питаться как автотрофно, так и гетеротрофно.

В 1969 году Робертом Уиттекером была предложена система пяти царств, завоёвывающая сейчас всё больше и больше сторонников (рис. 1). Прокариоты у него по-прежнему объединены в одно царство Monera. Примитивные эукариоты, не имеющие тканевой дифференциации (простейшие, водоросли, слизевики), объединены в царство Protista. Всё, что осталось от растений, (мхи, папоротники и семенные растения) составило царство Plantae, все высшие классы грибов – царство Fungi, все многоклеточные животные – царство Animalia.

1). Прокариоты у него по-прежнему объединены в одно царство Monera. Примитивные эукариоты, не имеющие тканевой дифференциации (простейшие, водоросли, слизевики), объединены в царство Protista. Всё, что осталось от растений, (мхи, папоротники и семенные растения) составило царство Plantae, все высшие классы грибов – царство Fungi, все многоклеточные животные – царство Animalia.

Эта система, однако, тоже имеет свои недостатки. Среди них:

систематическое положение оомицетов и слизевиков, являющихся промежуточными формами между протистами и грибами, пока что не ясно;

сами грибы обладают многими признаками, сближающими их с протистами (таковыми, в частности, является отсутствие истинных тканей).

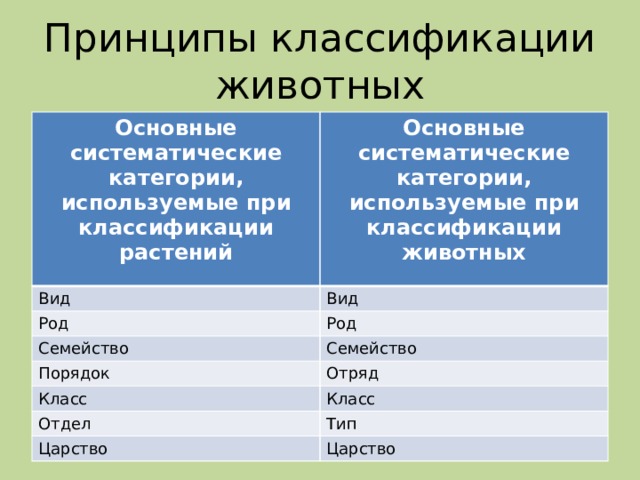

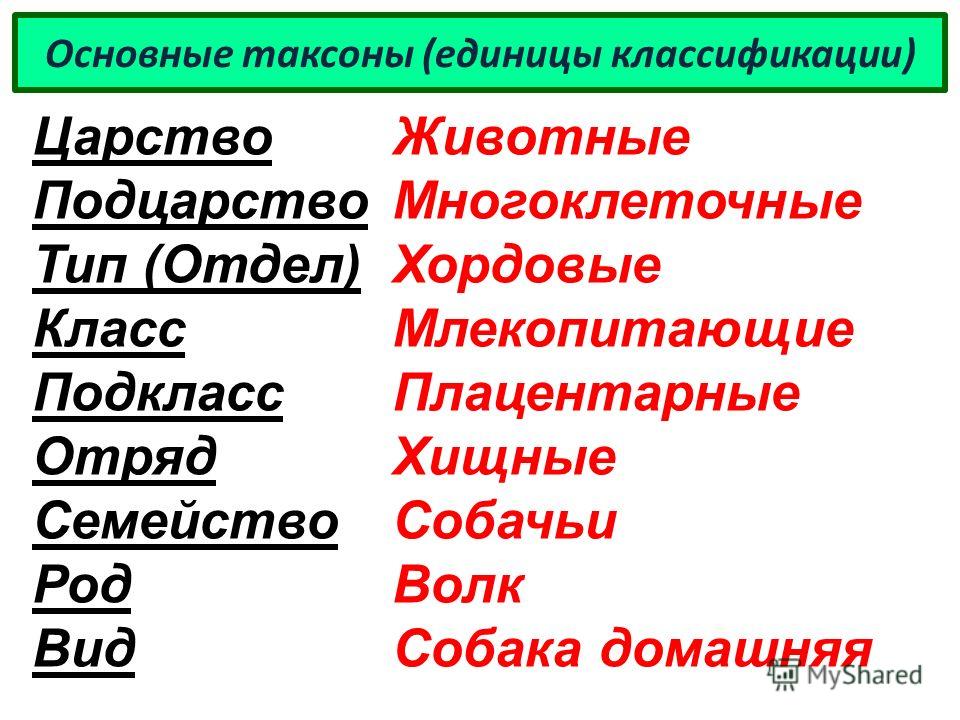

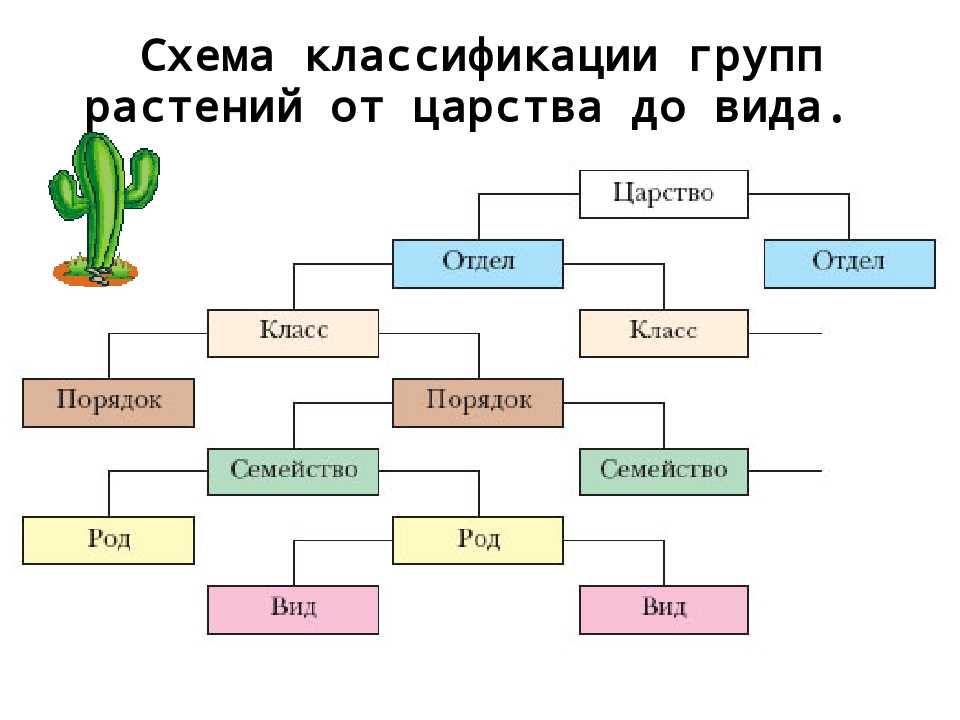

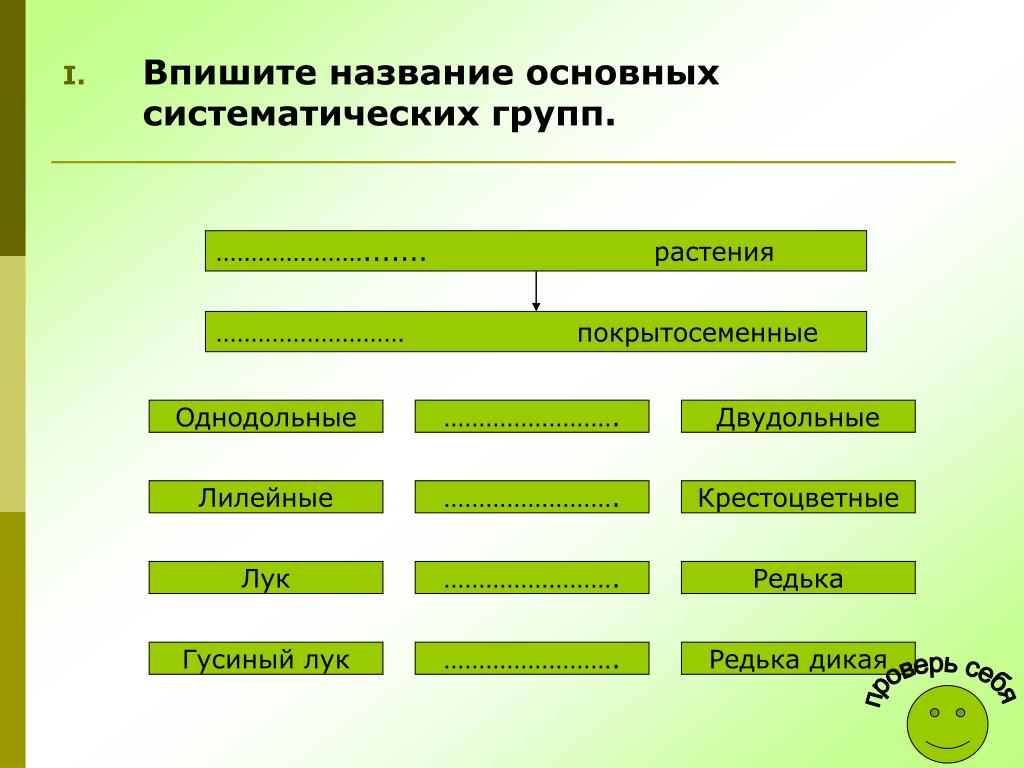

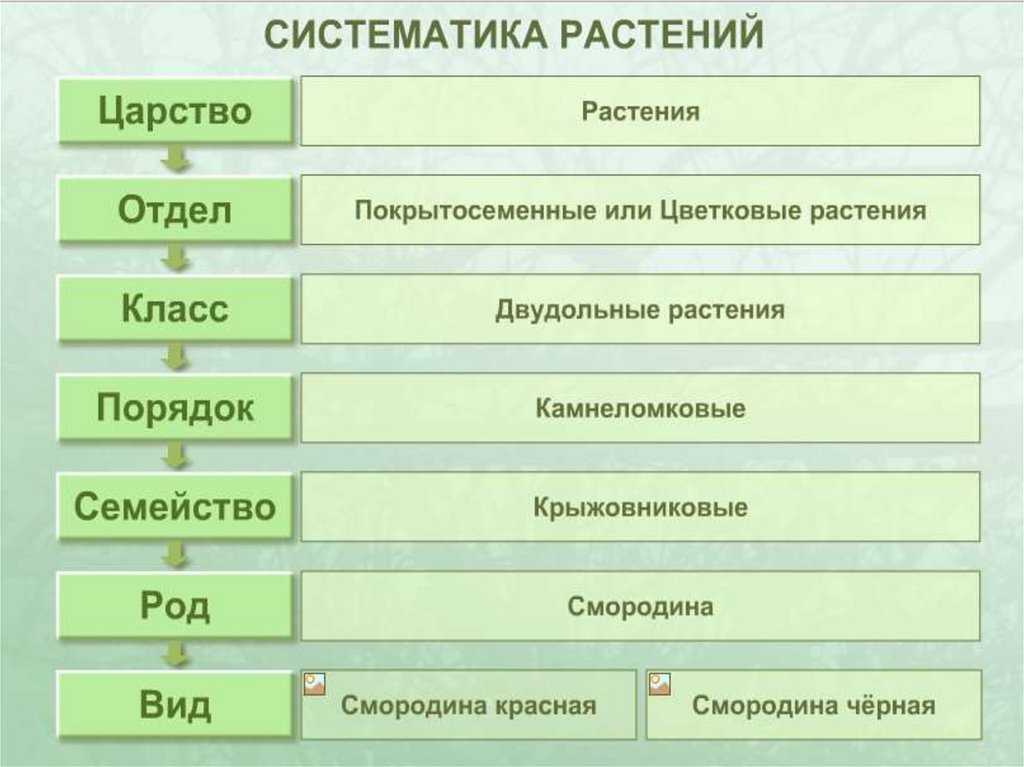

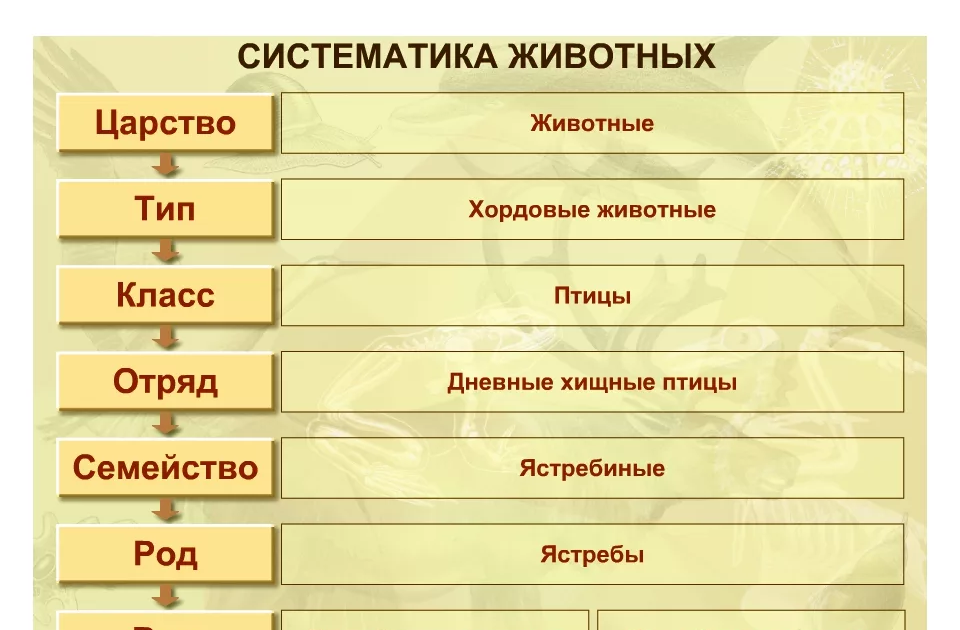

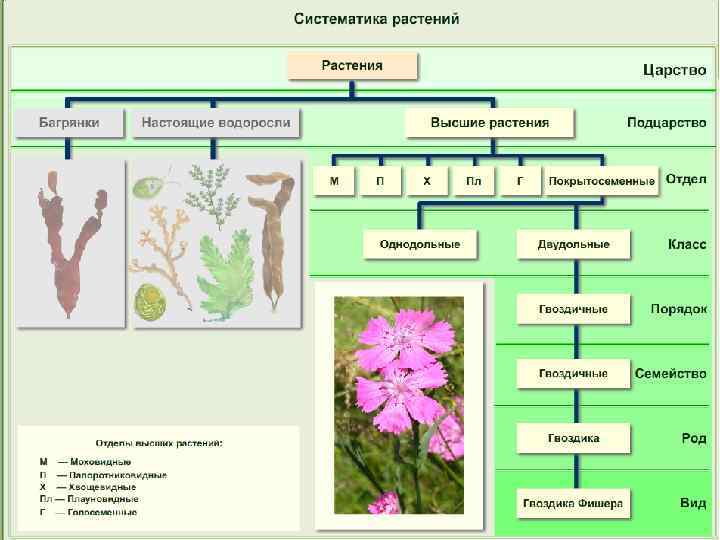

1.4 Таксономические категории

Наука о классификации животных и растений носит название таксономии, она определяет родственные связи между организмами. Основателем научной систематики был шведский ботаник Карл Линней, который ввел (1753) так называемую биномиальную номенклатуру, позволяющую с максимальной точностью определить положение любого животного или растения в системе. Согласно этой номенклатуре каждый вид получает двойное название: родовое и видовое. Все названия пишутся на латинском языке. Родовое имя пишется с большой буквы, видовое — с малой. Степень сходства между организмами, входящими в одну таксономическую категорию, возрастает по мере перехода к категориям более низкого ранга. Применяются следующие таксономические категории:

Согласно этой номенклатуре каждый вид получает двойное название: родовое и видовое. Все названия пишутся на латинском языке. Родовое имя пишется с большой буквы, видовое — с малой. Степень сходства между организмами, входящими в одну таксономическую категорию, возрастает по мере перехода к категориям более низкого ранга. Применяются следующие таксономические категории:

Основными таксонами являются царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид. Каждая предыдущая группа в этом списке объединяет несколько последующих (так, семейство объединяет несколько родов и, в свою очередь, принадлежит к какому-либо отряду или порядку). По мере перехода от высшей иерархической группы к низшей степень родства возрастает. Для более детальной классификации используются вспомогательные единицы, названия которых образуются прибавлением к основным единицам приставок «над-» и «под-«, например, надцарство, подвид. Только виду можно дать относительно строгое определение, все остальные таксономические группы определяются достаточно произвольно.

Вид – это единственная таксономическая категория, которой можно дать относительно точное определение. Вот некоторые из определений вида:

Вид – это группа особей, обладающих единственным в своём роде набором морфологических (структурных) и функциональных признаков, т.е. внешним видом, особенностями расположения органов и их работы и т.п.

Вид – это группа особей, способных, скрещиваясь между собой, давать плодовитое потомство.

Вид – это группа особей, сходных по генотипу (количеству, размеру и форме хромосом).

Вид – это группа особей, занимающих одну и ту же экологическую нишу.

1.5 Современная система органического мира

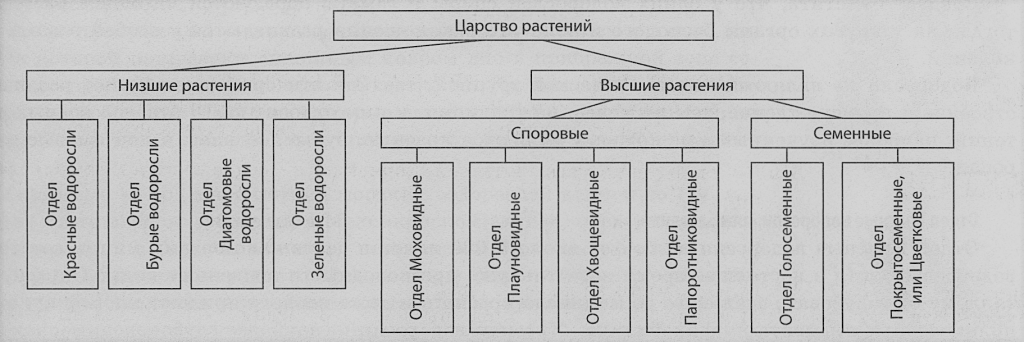

Органический мир делится на два надцарства: ядерные (эукариоты) и безъядерные (доядерные, или прокариоты) и четыре царства: Растения, Грибы, Животные, Бактерии и цианобактерии. Основа их классификации — родство, общность происхождения организмов.

Бактерии и сине-зеленые, или цианобактерии — одноклеточные просто-организованные безъядерные организмы, автотрофы или гетеротрофы, посредники между неорганической природой и надцарством ядерных. Бактерии — разрушители органических веществ, их роль в разложении органических веществ до минеральных. Роль цианобактерии в биосфере — заселение бесплодных субстратов (камни, скалы и др.) и подготовка их для заселения разнообразными организмами.

Бактерии — разрушители органических веществ, их роль в разложении органических веществ до минеральных. Роль цианобактерии в биосфере — заселение бесплодных субстратов (камни, скалы и др.) и подготовка их для заселения разнообразными организмами.

Грибы — одноклеточные и многоклеточные организмы, обитающие как на суше, так и в воде. Гетеротрофы. Роль грибов в круговороте веществ в природе, в превращении органических веществ в минеральные, в почвообразовательных процессах.

Растения — одноклеточные и многоклеточные организмы, большинство которых в клетках содержит пигмент хлорофилл, придающий растению зеленую окраску. Растения — автотрофы, синтезируют органические вещества из неорганических с использованием энергии солнечного света. Растения — основа для существования всех других групп организмов, кроме сине-зеленых и ряда бактерий, так как растения снабжают их пищей, энергией, кислородом.

Животные — царство организмов, активно передвигающихся в пространстве (исключение составляют некоторые полипы и др. ). Гетеротрофы. Роль в круговороте веществ в природе — потребители органического вещества. Транспортная функция животных в биосфере — переносят вещество и энергию.

). Гетеротрофы. Роль в круговороте веществ в природе — потребители органического вещества. Транспортная функция животных в биосфере — переносят вещество и энергию.

2.1 Введение

На нашей планете все живое происходит от живого. Но Земля не существовала вечно, и тогда возникает вопрос: откуда взялась жизнь? Существует большое количество мнений на этот счет, но основными можно назвать следующие.

Современные системы классификации ‹ OpenCurriculum

Цели статьи

Линней установил в своей системе классификации два царства организмов: Plantae (царство растений) и Animalia (царство животных). С тех пор ученые неоднократно пересматривали систему Линнея. Они добавили несколько новых царств и других таксонов. Эти изменения были необходимы, поскольку ученые узнали больше о жизни на Земле.

Эти изменения были необходимы, поскольку ученые узнали больше о жизни на Земле.

Новые царства

Между 1866 и 1977 годами к первоначальным царствам растений и животных, определенным Линнеем, было добавлено в общей сложности четыре новых царства. Новые царства включают Protista (протисты), Fungi, Monera (эубактерии) и Archaea (архебактерии). В Таблице 1 указаны ученые, которые ввели царства, и даты введения царств. Таблица начинается с системы двух царств, введенной Линнеем в 1735 году.

Таблица 1: Царства в классификации организмов

| Number of Kingdoms | Two | Three | Four | Five | Six |

|---|---|---|---|---|---|

| Scientist | Linnaeus | Haeckel | Copeland | Whittaker | Woese |

| Date | 1735 | 1866 | 1956 | 1969 | 1977 |

| Названия царств | Plantae, Animalia | 50025 | Plantae, Animalia, Protista, Monera | Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Monera | Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Monera, Archaea |

Протистское королевство

микроорганизмы были почти неизвестны. Когда ученые начали изучать одноклеточные организмы под микроскопом, они обычно классифицировали их либо как растения, либо как животные. Например, бактерии — это одноклеточные организмы, некоторые из которых сами производят себе пищу. Они были классифицированы как растения, которые также производят себе пищу. Простейшие — одноклеточные организмы, способные передвигаться самостоятельно. Они были классифицированы как животные, то есть организмы, обладающие независимым движением.

Когда ученые начали изучать одноклеточные организмы под микроскопом, они обычно классифицировали их либо как растения, либо как животные. Например, бактерии — это одноклеточные организмы, некоторые из которых сами производят себе пищу. Они были классифицированы как растения, которые также производят себе пищу. Простейшие — одноклеточные организмы, способные передвигаться самостоятельно. Они были классифицированы как животные, то есть организмы, обладающие независимым движением.

По мере выявления большего количества одноклеточных организмов многие из них не подходили ни к растительному, ни к животному царству. В результате ученые не смогли договориться о том, как их классифицировать. Чтобы решить эту проблему, в 1866 году биолог Эрнст Геккель создал третье царство для всех одноклеточных организмов. Он назвал это королевство Протистой. На рис. 1 показаны рисунки, сделанные Геккелем нескольких разных типов протистов , когда они рассматривались под микроскопом. На рисунках показано некоторое разнообразие микроорганизмов.

Рисунок 1: Разнообразие протистов . Биолог Эрнст Геккель сделал эти рисунки различных типов одноклеточных организмов под микроскопом. Основываясь на своих обширных знаниях о разнообразии микроорганизмов, Геккель ввел новое царство только для одноклеточных форм жизни, названное царством протистов. Это было первое серьезное изменение в исходной линнеевской таксономии.

Королевство бактерий

Царство протистов Геккеля представляло все известные одноклеточные организмы, включая как бактерии, так и простейшие. В начале 1900-х годах ученые обнаружили, что бактериальные клетки сильно отличаются не только от клеток растений и животных, но и от клеток протистов, таких как простейшие. На рис. 2 показаны бактериальная клетка, клетка простейших и клетка животного. Когда вы сравните три клетки, какие различия вы увидите? Основное отличие состоит в том, что, в отличие от клеток простейших и животных, бактериальная клетка не содержит ядра, окруженного ядерной мембраной. Вместо этого его ДНК находится в цитоплазме клетки. Органеллы в бактериальной клетке также лишены окружающих мембран.

Вместо этого его ДНК находится в цитоплазме клетки. Органеллы в бактериальной клетке также лишены окружающих мембран.

Рисунок 2: Клетки прокариот и эукариот. Клетки прокариот и эукариот существенно различаются по своему строению. В отличие от прокариотических клеток (верхний рисунок), эукариотические клетки (средний рисунок — клетка протистов; нижний рисунок — животная клетка) имеют ядро, которое мембранами отделено от цитоплазмы клетки. Их органеллы также имеют мембраны. Герберт Коупленд считал, что эти и другие различия достаточно значительны, чтобы поместить прокариотические и эукариотические организмы в разные надцарства.

В 1920-х годах микробиолог Эдуард Чаттон дал бактериям название прокариоты. Он определил прокариот как организм, в клетках которого отсутствуют ядра. Он дал название эукариотов всем другим организмам. Он определил эукариот как организм, клетки которого имеют ядра. Чаттон предложил поместить прокариот и эукариот в новый таксон над царством, названный сверхцарством. Однако эта идея не прижилась, и большинство биологов продолжали относить бактерии к царству протистов.

Однако эта идея не прижилась, и большинство биологов продолжали относить бактерии к царству протистов.

В течение следующих нескольких десятилетий ученые узнали больше об огромном количестве и разнообразии бактерий. Они начали видеть необходимость в отдельном царстве бактерий. К 1956 году биолог Герберт Коупленд предложил поместить бактерии в новое царство под названием Монера. С добавлением царства Monera линнеевская таксономия стала системой четырех царств (см. Таблицу 1).

Бактерии — самые многочисленные организмы на Земле. В одном грамме почвы обычно содержится 40 миллионов бактериальных клеток. Человеческое тело также содержит в 10 раз больше бактериальных клеток, чем клеток человека. Большинство этих бактерий находятся на коже или в пищеварительном тракте.

Царство грибов

В конце 1960-х эколог Роберт Уиттакер предложил добавить пятое царство в линнеевскую таксономию для представления грибов. Грибы — это эукариотические организмы, такие как грибы и плесень. До этого грибы относили к царству растений. Уиттекер отделил грибы от растений на основе различий в метаболизме. Растения производят себе пищу в процессе фотосинтеза, тогда как грибы получают питательные вещества, расщепляя мертвые организмы. Отделение грибов от растений привело к образованию пяти царств, которые показаны на рис. 3. Система пяти царств вскоре получила широкое признание.

Грибы — это эукариотические организмы, такие как грибы и плесень. До этого грибы относили к царству растений. Уиттекер отделил грибы от растений на основе различий в метаболизме. Растения производят себе пищу в процессе фотосинтеза, тогда как грибы получают питательные вещества, расщепляя мертвые организмы. Отделение грибов от растений привело к образованию пяти царств, которые показаны на рис. 3. Система пяти царств вскоре получила широкое признание.

Рисунок 3: Эта система классификации пяти королевств была предложена экологом Робертом Уиттакером в конце 1960-х годов. Уиттакер добавил царство грибов к более ранней системе классификации четырех царств.

Два бактериальных царства

К 1970-м годам ученые начали классифицировать организмы способами, отражающими эволюционные взаимоотношения. Они также начали использовать последовательности оснований нуклеиновых кислот для идентификации этих взаимосвязей. Данные о последовательности нуклеиновых кислот особенно полезны для изучения бактерий. Эти организмы настолько малы, что у них мало физических признаков.

Эти организмы настолько малы, что у них мало физических признаков.

Исследования последовательностей бактериальных нуклеиновых кислот дали неожиданные результаты. Например, в своем исследовании последовательностей оснований рибосомной РНК микробиолог Карл Вёзе и его коллеги обнаружили, что бактерии на самом деле включают две очень разные группы организмов. Они назвали две группы Eubacteria и Archaebacteria . Примеры организмов из каждой группы показаны на рис. 4. Хотя эти два типа организмов внешне похожи, последовательности их рибосомных РНК сильно различаются. В 1977, Везе и его коллеги предположили, что исходное царство бактерий следует разделить на два новых царства, названных эубактериями и архебактериями. Это привело к таксономии шести королевств, которая была широко принята в течение многих лет.

Рис. 4: Слева — эубактерии (теперь называемые бактериями), справа — архебактерии (теперь называемые археями). Внешность обманчива! Эти два микроорганизма сильно отличаются друг от друга, несмотря на внешнее сходство. Оба организма раньше относили к царству бактерий. Везе предложил поместить их в разные царства, названные царствами эубактерий и архебактерий.

Оба организма раньше относили к царству бактерий. Везе предложил поместить их в разные царства, названные царствами эубактерий и архебактерий.

Домены

Вёзе не был полностью доволен системой шести королевств. Это не показало, что все четыре царства эукариот более тесно связаны друг с другом, чем с двумя царствами бактерий. Это также не показало, что два царства бактерий так же отличаются друг от друга, как и от царств эукариот. Чтобы показать эти сходства и различия, Вёзе ввел новый таксон, названный доменом . Он определил домен как таксон выше царства.

Трехдоменная система

В 1990 году Вёзе и его коллеги предложили новую систему классификации, включающую три домена: бактерии, археи и эукариоты. Как показано на рисунке 5, домен Bacteria ранее был царством Eubacteria, а домен Archaea ранее был царством Archaebacteria. Домен Eukarya включает все четыре царства эукариот: растения, животные, простейшие и грибы. Трехдоменная система подчеркивает сходство между эукариотами и различия между эукариотами, бактериями и археями. Используя домены, Вёзе смог показать эти отношения, не заменяя популярную систему шести королевств.

Трехдоменная система подчеркивает сходство между эукариотами и различия между эукариотами, бактериями и археями. Используя домены, Вёзе смог показать эти отношения, не заменяя популярную систему шести королевств.

Рисунок 5: На этой диаграмме показано, как трехдоменная система классификации связана с системой шести царств. Царства Eubacteria и Archaebacteria подняты до уровня доменов (домены Bacteria и Archaea соответственно) в трехдоменной системе. Остальные четыре королевства составляют третью область (область Эукария).

Археи впервые были обнаружены в экстремальных условиях. Например, они были обнаружены в гейзерах с горячей водой в Йеллоустонском национальном парке. С тех пор археи были обнаружены во всех местах обитания на Земле. Теперь известно, что они присутствуют повсюду в больших количествах. Они могут составлять до 20 процентов от общей биомассы Земли.

Трехдоменная система Вёзе была быстро принята многими другими биологами. Однако были некоторые критики, которые утверждали, что система слишком много внимания уделяла уникальности архей. Более поздние исследования подтвердили, насколько археи отличаются от других организмов. Например, было обнаружено, что организмы, принадлежащие к археям, отличаются как от эукариот, так и от бактерий составом их клеточных мембран и системой, которую они используют для репликации ДНК. Эти различия убедили большинство критиков в том, что трехдоменная система оправдана. После введения в 1990, трехдоменная система стала все более популярной. За десять лет после своего появления она в значительной степени заменила более ранние классификации.

Более поздние исследования подтвердили, насколько археи отличаются от других организмов. Например, было обнаружено, что организмы, принадлежащие к археям, отличаются как от эукариот, так и от бактерий составом их клеточных мембран и системой, которую они используют для репликации ДНК. Эти различия убедили большинство критиков в том, что трехдоменная система оправдана. После введения в 1990, трехдоменная система стала все более популярной. За десять лет после своего появления она в значительной степени заменила более ранние классификации.

Как связаны три домена?

Сравнивая последовательности оснований рибосомной РНК, Везе и его коллеги также показали, что организмы, принадлежащие к эукариям, больше похожи на археи, чем на бактерии. Рисунок 6 представляет собой филогенетическое дерево, основанное на их анализе. Это дерево помещает Archaea и Eukarya в одну кладу. Он представляет собой гипотезу о том, что археи и эукариоты имели более позднего общего предка друг с другом, чем с бактериями.

Результаты исследования, опубликованного в 2007 году, похоже, противоречат этой гипотезе. Сравнивая последовательности оснований ДНК, исследование 2007 года показало, что домен Archaea может быть старше, чем Bacteria или Eukarya. Это сделало бы архей самой древней группой организмов на Земле. Пока неизвестно, какая из гипотез верна. Ученым необходимо больше узнать об археях и их взаимоотношениях с другими организмами, чтобы ответить на эти вопросы.

Рисунок 6: Это филогенетическое дерево основано на сравнении последовательностей оснований рибосомной РНК среди живых организмов. Дерево делит все организмы на три домена: бактерии, археи и эукариоты. Люди и другие животные принадлежат к домену Eukarya. Исходя из этого дерева, организмы, составляющие домен Eukarya, по-видимому, имели более позднего общего предка с археями, чем с бактериями.

Будущее классификации

Трехдоменная система вряд ли станет последним словом в классификации. Система основана на текущем состоянии знаний. По мере накопления знаний трехдоменная система может нуждаться в пересмотре. Например, количество доменов может меняться по мере того, как ученые узнают больше о тех формах жизни, о которых мы в настоящее время знаем меньше всего.

По мере накопления знаний трехдоменная система может нуждаться в пересмотре. Например, количество доменов может меняться по мере того, как ученые узнают больше о тех формах жизни, о которых мы в настоящее время знаем меньше всего.

Недавнее открытие иллюстрирует этот момент. В 2003 году ученые идентифицировали новый вирус под названием мимивирус. Он напоминает бактерии по размеру и количеству генов. Однако вирус не может реагировать на раздражители или расти путем деления клеток, что характерно для бактерий и других живых организмов. Уникальная комбинация признаков мимивируса, кажется, ставит его на границу между живыми и неживыми существами. Некоторые ученые считают, что мимивирус может представлять собой новую область жизни.

Таблица и изображения предоставлены:

Таблица Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_%28biology%29, Лицензия: GNU Free Documentation

http://en.wikipedia.org/wiki/ Изображение: Protist_collage.jpg. Всеобщее достояние.

http://water. me.vccs.edu/courses/ENV108/lesson6b.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Animal_cell_structure.svg. Общественное достояние, CC-BY-SA, общественное достояние.

me.vccs.edu/courses/ENV108/lesson6b.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Animal_cell_structure.svg. Общественное достояние, CC-BY-SA, общественное достояние.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a4/5kingdoms.png. Общины.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Halobacteria.jpg. Общественное достояние, общественное достояние.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phylogenetic_tree.svg. Общины.

Система классификации — Science Learning Hub

Добавить в коллекцию

В 18 веке Карл Линней опубликовал систему классификации живых существ, которая превратилась в современную систему классификации. Люди всегда давали имена вещам, которые они видят, в том числе растениям и животным, но Линней был первым ученым, разработавшим иерархическую структуру именования, которая передавала информацию как о том, что такое вид (его название), так и о его ближайших родственниках. Способность линнеевской системы передавать сложные взаимосвязи ученым во всем мире является причиной того, что она получила такое широкое распространение.

Несмотря на то, что наука о классификации существует уже сотни лет, таксономия далеко не умерла. Классификация многих видов, старых и новых, по-прежнему вызывает горячие споры, поскольку ученые находят новую информацию или интерпретируют факты по-новому. Споры ожесточены, и виды действительно меняют названия, но только после того, как будет собрано огромное количество информации в поддержку такого важного шага. Одна из новых причин, по которой виды подвергаются переоценке, связана с анализом ДНК. Базовая информация генетического анализа может изменить наши представления о том, насколько тесно связаны два вида, и поэтому может измениться их классификация, но как работает вся система?

Природа науки

Усовершенствованные технологии изменили наше понимание мира. В астрономии изобретение телескопа позволило астрономам наблюдать за космическим пространством и увидеть то, что они не могли видеть раньше, а биологи используют микроскоп для наблюдения за невидимым миром. Теперь технология ДНК позволила ученым пересмотреть отношения между организмами, чтобы усовершенствовать систему классификации.

Теперь технология ДНК позволила ученым пересмотреть отношения между организмами, чтобы усовершенствовать систему классификации.

Царство

Когда Линней впервые описал свою систему, он назвал только два царства – животных и растений. Сегодня ученые считают, что существует как минимум пять царств — животные, растения, грибы, протисты (очень простые организмы) и монеры (бактерии). Некоторые ученые теперь поддерживают идею шестого царства — вирусов — но это оспаривается и спорят во всем мире.

Тип

Ниже царства находится тип (множественное число типов). В царстве животных к основным типам относятся хордовые (животные с позвоночником), членистоногие (включая насекомых) и моллюски (моллюски, такие как улитки). Типы также были разработаны и реорганизованы со времени первоначальной работы Линнея — по мере того, как ученые открывают больше видов, создается больше категорий и подкатегорий.

Класс

Затем каждый тип делится на классы. Классы внутри типа хордовых включают, среди прочего, млекопитающие (млекопитающие), рептилии (рептилии) и остеихтии (рыбы).

Заказ

Затем класс будет разделен на заказ. В классе млекопитающих примеры отряда включают китообразных (включая китов и дельфинов), плотоядных (плотоядных), приматов (обезьян, человекообразных обезьян и людей) и рукокрылых (летучих мышей).

Семейство

По порядку организм будет классифицирован в семейство. В отряд приматов входят семейства гоминид (человекообразные обезьяны и люди), церкопитекиды (обезьяны Старого Света, такие как бабуины) и гилобатиды (гиббоны и малые обезьяны).

Род и вид

Наконец, классификация дойдет до рода (множественное число родов) и вида. Это названия, которые чаще всего используются для описания организма. Одной из выдающихся особенностей линнеевской системы классификации является то, что двух названий обычно достаточно, чтобы отличить один организм от другого. Примером в семействе приматов является род Homo для всех видов человека (например, Homo sapiens ) или Pongo для рода орангутанов (например, Pongo abelii для суматранского орангутанга или Pongo pygmaeus для борнейского орангутанга).

Постоянное развитие

Хотя эта система классификации существует уже более 300 лет, она постоянно развивается. Классификация 1700-х годов полностью основывалась на морфологических характеристиках (на что-то похоже) организма. Те, которые выглядели наиболее похожими, были помещены ближе всего друг к другу в каждой категории. Это можно изобразить в виде дерева с расходящимися ветвями, показывающими, насколько разными становятся виды по мере того, как вы выходите из королевств (ствол).

В настоящее время с развитием ДНК-технологий происходит радикальный сдвиг в группировке организмов. Секвенирование генетического кода организма открывает много информации о его сходстве и родстве с другими организмами, и эта классификация часто идет вразрез с традиционной морфологической классификацией. Ученые спорят, какие виды наиболее тесно связаны между собой и почему.

В настоящее время в Новой Зеландии осуществляются проекты по секвенированию ДНК киви и туатары, которые могут революционизировать наши представления об этих видах и их ближайших ныне живущих родственниках.