Содержание

Ткани растений и животных — презентация онлайн

Похожие презентации:

Эндокринная система

Анатомо — физиологические особенности сердечно — сосудистой системы детей

Хронический панкреатит

Топографическая анатомия верхних конечностей

Анатомия и физиология сердца

Мышцы головы и шеи

Эхинококкоз человека

Черепно-мозговые нервы

Анатомия и физиология печени

Топографическая анатомия и оперативная хирургия таза и промежности

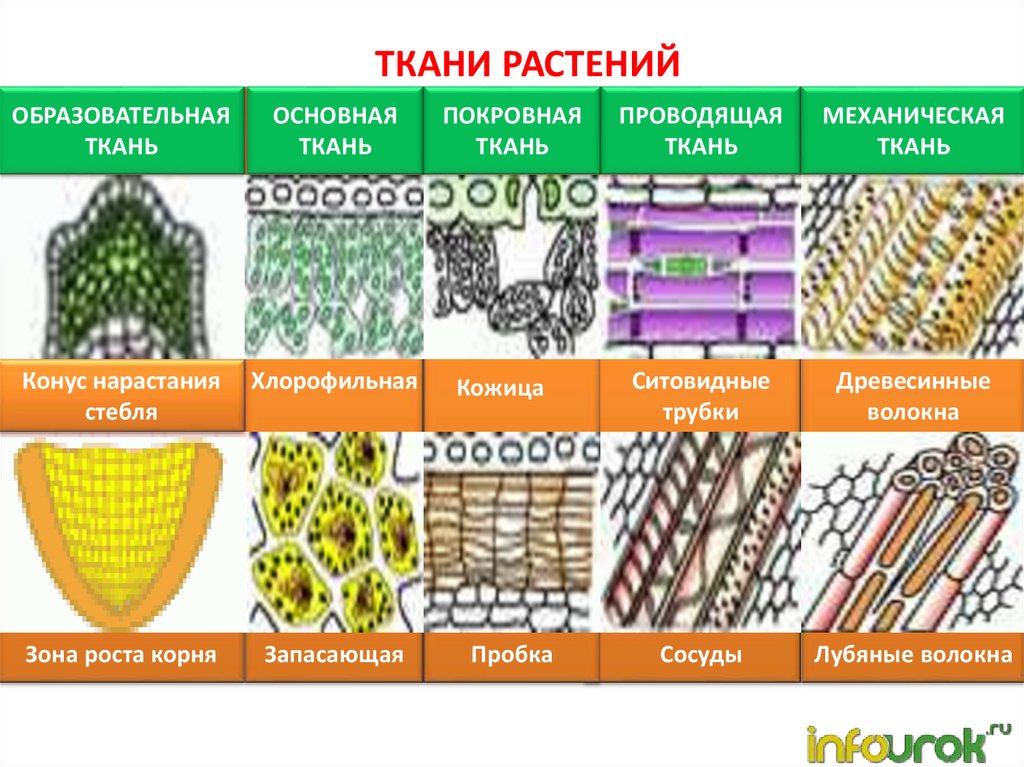

1. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

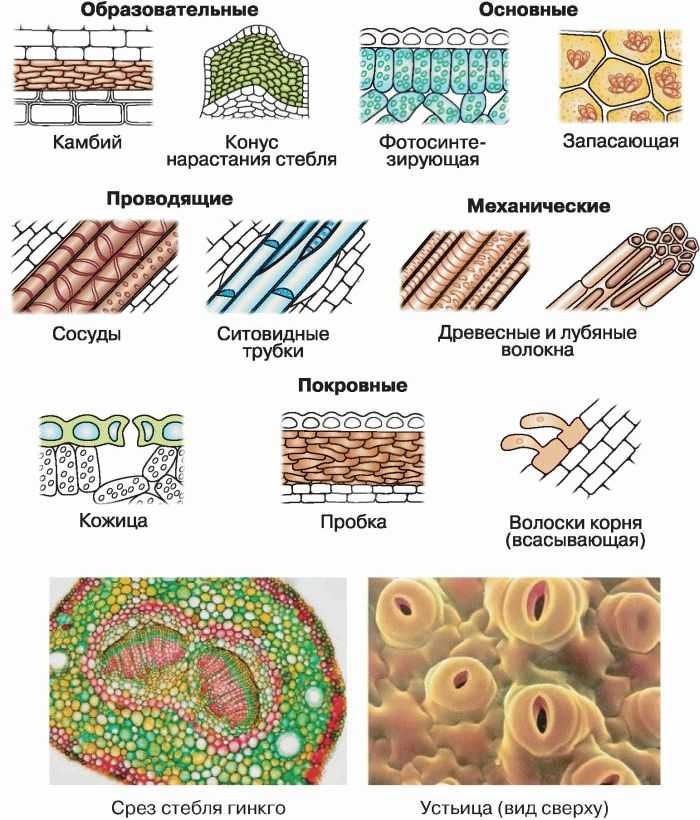

2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ

3. МЕХАНИЧЕСКАЯ ТКАНЬ

• Механическая ткань состоит из клеток с

утолщёнными стенками, живое содержимое в

них часто отсутствует. Она выполняет функции,

такие как, опора растения и его органов.

Наглядный пример механической ткани вы

можете увидеть на косточке абрикоса или

скорлупе грецкого ореха – в них содержатся

особые каменистые клетки. А опорную роль в

стебле играют вытянутые

клетки

– механические волокна.

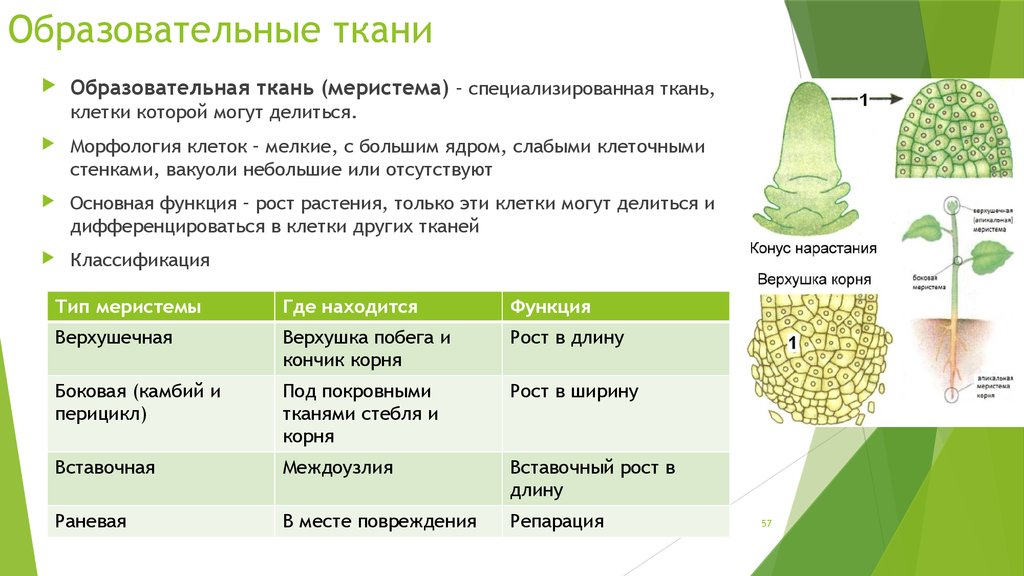

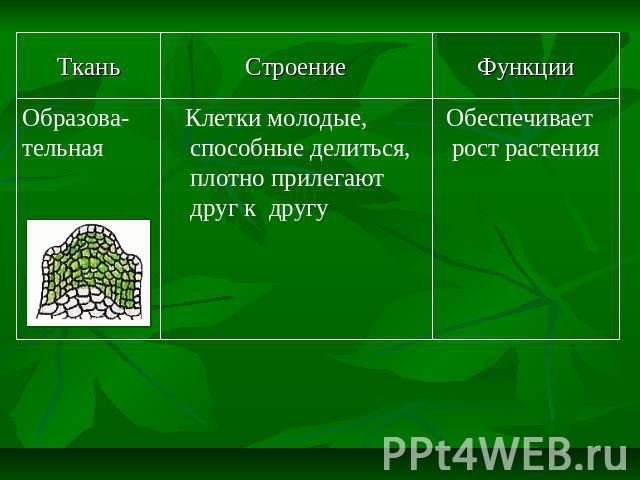

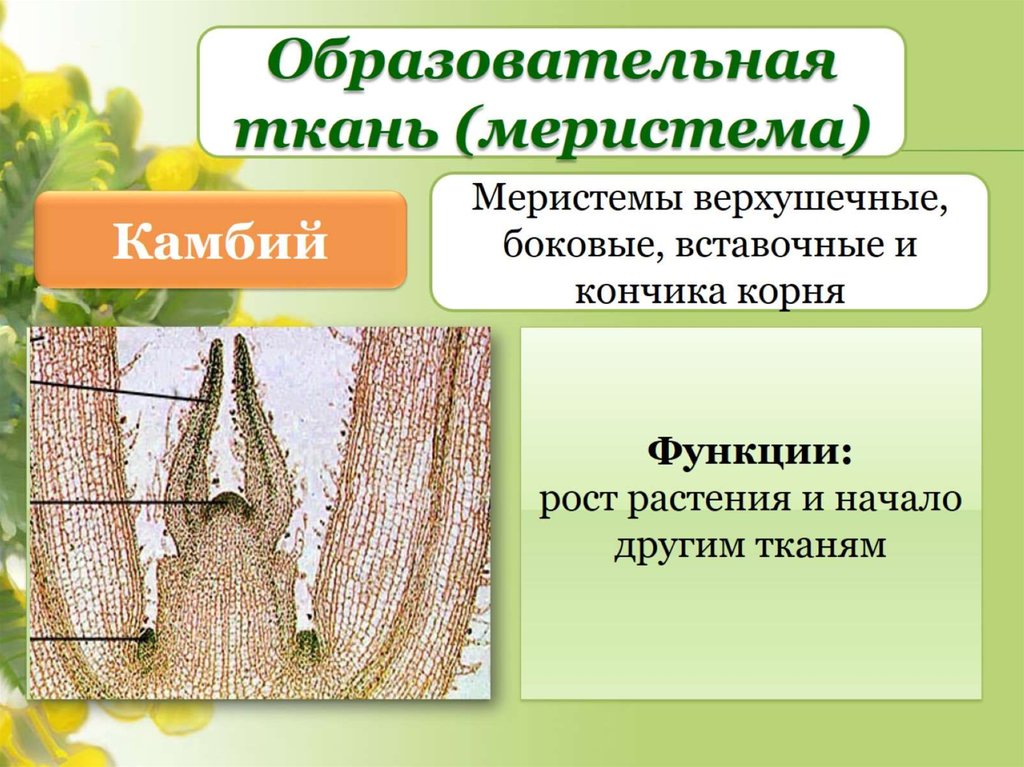

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

• Образовательная ткань состоит из клеток с

крупными ядрами в которых нет вакуолей.

Они постоянно делятся, тем самым они

обеспечивают рост растения. Находиться

эта ткань может во всех частях растения. Так

же целиком из этой ткани состоит зародыш

растения.

7. ПОКРОВНАЯ ТКАНЬ

• Покровная ткань образована как живыми, так и

мёртвыми клетками. Они очень прочно

соединены друг с другом. Они защищают

растение от неблагоприятных условий. Через

специальные образования устьица и чечевички

растение дышит, испаряет воду. Препятствует

избыточному испарению воды в жаркую погоду.

Находится она на дереве – пробка, кора – это

мёртвые клетки. Кожица листа и молодые

стебли – это живые клетки.

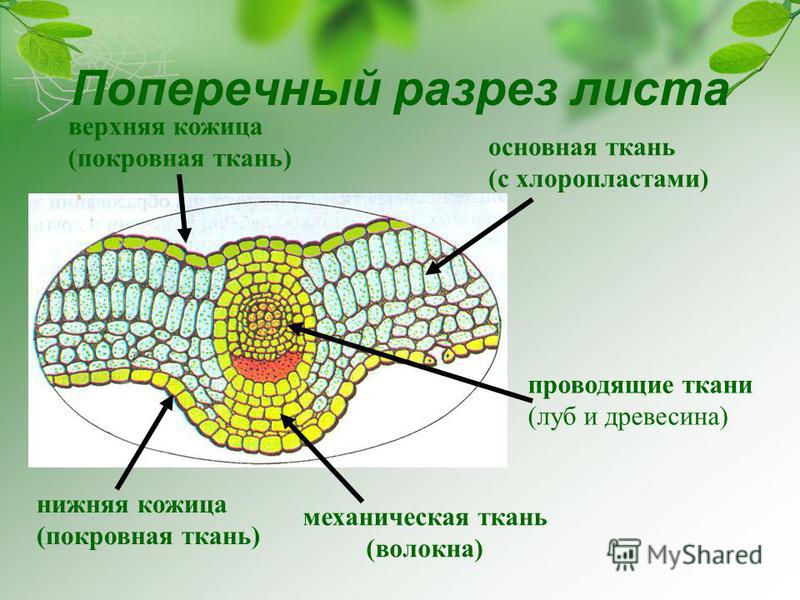

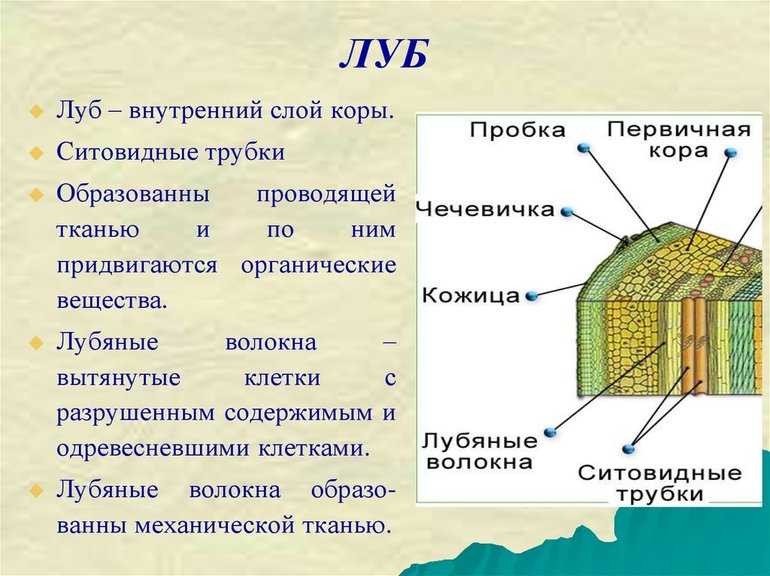

9. ПРОВОДЯЩАЯ ТКАНЬ

• Проводящая ткань состоит из клеток,

которые могут быть как живыми, так и

мёртвыми. Из живых клеток состоит луб, он

проводит органические вещества. Из

мёртвых клеток состоит древесина, она

проводит воду с минеральными

веществами. Клетки луба и древесины

Клетки луба и древесины

внешне напоминаю трубочки и

располагаются во всех частях растения.

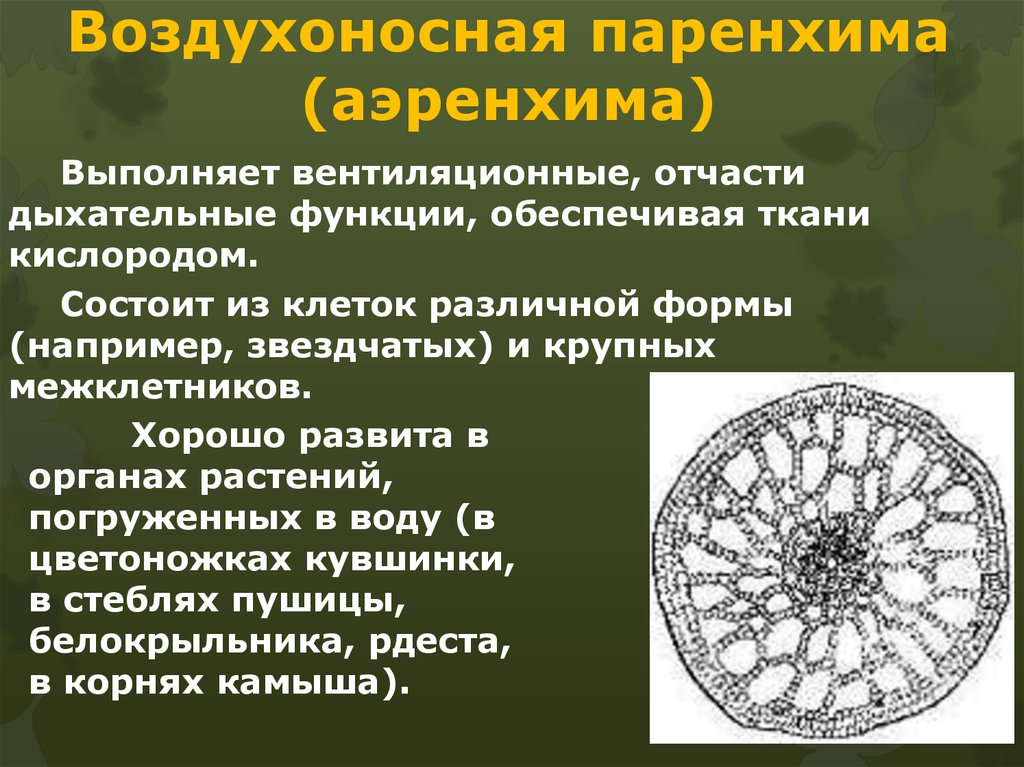

11. ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

• Основная ткань состоит из клеток, которые

имеют хлоропласты – зелёные пластиды. Её

функции очень разнообразны. Эта ткань

участвует в процессе фотосинтеза

(фотосинтезирующая ткань), так же участвует в

накапливании питательных веществ

(запасающая ткань). Находится в мякоти листьев

и плодов, мягких частях цветка, составляет

главную массу коры и сердцевины стебля и

корня.

13. ТКАНИ ЖИВОТНЫХ

14. ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ

• Эпителиальная ткань состоит из клеток,

которые плотно прилегают друг к другу, а

межклеточное вещество почти отсутствует.

Эта ткань обеспечивает защиту от

высыхания, проникновения микробов и

механических повреждений. Участвует в

формировании желёз, образует важные

вещества. Располагается по всему телу.

16. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

• Соединительная ткань содержит много

межклеточного вещества, оно может быть

рыхлое, плотное и жидкое. Эта ткань

Эта ткань

выполняет опорную и защитную функцию,

во многих случаях определяет форму тела и

предохраняет тело от потери тепла.

Располагается по всему телу.

18. МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

• Различают два вида мышечной ткани – гладкую и

поперечнополосатую. Клетки мышечной гладкой

ткани одноядерные, а у поперечнополосатой

многоядерные. Клетки гладкой мышечной ткани

предназначены для медленных сокращений, а

клетки поперечнополосатой ткани сокращаются в

сто раз быстрее, чем гладкая мышечная ткань. Их

основное свойство – это возбудимость и

сократимость. Располагается почти по всему телу.

20. НЕРВНАЯ КАНЬ

• Нервная ткань состоит из клеток с

многочисленными отростками, они могут

достигать длины до нескольких метров.

Основные свойства нервной ткани – это

возбудимость и проводимость. Клетки этой

ткани образуют нервную систему.

English

Русский

Правила

Растительные ткани | biology

Теоретический материал

(краткий курс)

Ткани растений и их виды

Многообразие типов клеток появилось в растительном мире в длительном процессе эволюции (от лат. эволютио – «развертывание») – изменении во времени. У первых организмов Земли все клетки были почти одинаковыми. Позднее появились водоросли, мхи, папоротниковидные растения. У этих растений клетки имеют специфическое строение. Поэтому можно достаточно точно определить, растениям какой группы они принадлежат. Однако общее строение клетки у всех растений примерно одинаково.

эволютио – «развертывание») – изменении во времени. У первых организмов Земли все клетки были почти одинаковыми. Позднее появились водоросли, мхи, папоротниковидные растения. У этих растений клетки имеют специфическое строение. Поэтому можно достаточно точно определить, растениям какой группы они принадлежат. Однако общее строение клетки у всех растений примерно одинаково.

Группы клеток , сходных по строению, функциям и имеющих общее происхождение, называют тканями.

У высших растений различают ткани: образовательные, основные (фотосинтезирующие и запасающие), покровные, проводящие, механические.

Образовательная ткань состоит из клеток,

которые способны делиться в течение всей

жизни растения. Клетки здесь лежат очень

близко друг к другу и постоянно делятся.

Благодаря делению они образуют множество

новых клеток, обеспечивая тем самым рост

растения в длину и толщину. Появившиеся в

ходе деления образовательных тканей клетки

затем преобразуются в клетки других тканей

растения.

Основная ткань выполняет такие функции

в организме растения, как создание и накопление веществ.

Например, в основной ткани находится пигмент хлорофилл, а значит,

создается органическое вещество и запасается энергия солнечного излучения. Ткань, в которой образуются (синтезируются) органические вещества, преимущественно находится в мякоти листа.

Ткани, в клетках которых накапливаются запасные вещества, называют запасающими тканями. Пример запасающих тканей – мякоть плодов. Рассматривая клетки листа элодеи, мы познакомились с примером фотосинтезирующей ткани. В прозрачной цитоплазме клеток этой ткани так много хлоропластов, что порой трудно рассмотреть ядро.

В прозрачной цитоплазме клеток этой ткани так много хлоропластов, что порой трудно рассмотреть ядро.

Запасающие и фотосинтезирующие ткани объединяют в одну группу основных тканей, т.к. они действительно обладают сходными функциями – создания и накопления веществ.

Покровная ткань защищает снаружи все органы растения. Клетки покровной ткани могут быть плотно сомкнутыми между собой.

Проводящая ткань осуществляет передвижение растворенных питательных веществ по растению. У многих высших растений она представлена проводящими элементами (сосудами, трахеидами и ситовидными трубками). В стенках проводящих элементов есть поры и сквозные отверстия, облегчающие передвижение веществ от клетки к клетке.

Механическая ткань образована клетками с очень прочными оболочками. Благодаря ей растения могут противостоять большим механическим нагрузкам (например, переносить раскачивание ствола порывами ветра, удерживать тонкими стеблями и ветвями огромные кроны деревьев).

W. W. Norton & Company

» Начало работы » Руководство по прочтению » Связывание всего воедино

Начало работы

Ниже приведены несколько вопросов, которые следует рассмотреть перед чтением главы 31. Эти вопросы помогут вам в изучении и помогут вам в определении некоторых из ключевых понятий, представленных в этой главе.

- Какие две основные системы образуют тела всех растений?

- Какие три ткани отвечают за все органы растений?

- Какие три органа отвечают за строение растений?

- В какой области растения происходит фотосинтез?

- Как материалы, поглощаемые из почвы, влияют на массу растения?

- Когда ученые впервые заподозрили, что растения получают материалы из воздуха?

- Как материалы, поглощаемые корнями, распределяются по другим частям растения?

- Как сахара, образующиеся в процессе фотосинтеза, распределяются по другим частям растения?

- Почему некоторые растения приспособились к поеданию животных?

Руководство по чтению

При первом изучении содержания главы 31 следующие понятия обычно вызывают у учащихся наибольшие трудности. Для каждой концепции были определены одна или несколько ссылок, которые могут помочь вам лучше понять эти потенциально проблемные области.

Для каждой концепции были определены одна или несколько ссылок, которые могут помочь вам лучше понять эти потенциально проблемные области.

Ткани и органы растений

Растения состоят из трех основных тканей, которые объединяются, образуя корни, стебли и листья, три основных органа растений. Несмотря на очевидные внешние различия между растениями, можно показать, что все признаки растений являются модификациями этих простых элементов. Все структуры растений содержат одни и те же три основные ткани. Кожная ткань обычно организована как единый слой клеток, контактирующих с внешней средой. Дермальные клетки модифицируются для определенных функций. Например, в стеблях и листьях, где испарение может быть проблемой, дермальные ткани образуют восковую кутикулу, которая уменьшает потерю воды. Клетки дермы часто имеют выросты, называемые трихомами, которые выполняют различные задачи в зависимости от их местоположения. Основная ткань, расположенная непосредственно под дермальным слоем, выполняет множество важных функций. Именно здесь происходит большая часть фотосинтеза. Третий тип растительной ткани – это сосудистая ткань. Существуют два типа: флоэма, которая образуется из живых клеток и переносит продукты фотосинтеза, и ксилема, которая образуется из мертвых клеток и переносит воду.

Именно здесь происходит большая часть фотосинтеза. Третий тип растительной ткани – это сосудистая ткань. Существуют два типа: флоэма, которая образуется из живых клеток и переносит продукты фотосинтеза, и ксилема, которая образуется из мертвых клеток и переносит воду.

Корни выполняют основные функции закрепления растения, поглощения воды и питательных веществ, а у некоторых растений — хранения пищи. Эффективность закрепления и всасывания повышается благодаря корневым волоскам, типу трихом, которые увеличивают площадь поверхности корня. У растений встречаются два типа корневых систем: стержневые корневые системы и мочковатые корневые системы. Стержневой корень имеет один доминирующий корень, растущий прямо вниз под растением. Мочковатая корневая система не имеет доминирующего корня, но имеет много корней, которые образуют мат под растением. Мочковатые корни, как правило, удерживают растение на месте более прочно, чем стержневые. Стебли имеют много структурного сходства с корнями. Они имеют наружный слой дермальных клеток, обильную основную ткань и одну или несколько ассоциаций флоэмы и ксилемы, называемых сосудистыми пучками. Положение сосудистых пучков внутри стебля у цветковых растений различно; связки либо разбросаны случайным образом, либо расположены кольцом, как показано на рис. 31.8. Листья являются основным местом фотосинтеза, хотя некоторые стволовые клетки также производят пищу. В листе мы встречаем еще одну модифицированную кожную клетку. Эти клетки, называемые замыкающими, контролируют газообмен, пропуская углекислый газ, но сводя к минимуму потерю воды.

Они имеют наружный слой дермальных клеток, обильную основную ткань и одну или несколько ассоциаций флоэмы и ксилемы, называемых сосудистыми пучками. Положение сосудистых пучков внутри стебля у цветковых растений различно; связки либо разбросаны случайным образом, либо расположены кольцом, как показано на рис. 31.8. Листья являются основным местом фотосинтеза, хотя некоторые стволовые клетки также производят пищу. В листе мы встречаем еще одну модифицированную кожную клетку. Эти клетки, называемые замыкающими, контролируют газообмен, пропуская углекислый газ, но сводя к минимуму потерю воды.

Для получения дополнительной информации об этой концепции обязательно обратите внимание на:

- Раздел 31.2, Три типа тканей растений

- Раздел 31.3, Три органа растений и

- Рисунок 31.5. Сосудистая ткань транспортирует пищу и воду

- Рисунок 31.7. Два типа корневых систем

- Рисунок 31.

8. Стебли поддерживают растение

8. Стебли поддерживают растение

Как растения получают питательные вещества

Ученые давно задавались вопросом, могут ли растения получать все свои питательные вещества из почвы. В 1700-х годах исследователи провели несколько умных экспериментов, которые показали, что ответ отрицательный. В конце концов было показано, что большая часть сухой массы растения поступает из воздуха, особенно углекислого газа, а материалы, удаленные из почвы, вносят лишь небольшой вклад. Хотя небольшие питательные вещества, извлеченные из почвы, абсолютно необходимы для роста. Как вы узнаете из следующей главы, нехватка питательных веществ в почве часто ограничивает рост растений. Питательные вещества делятся на две категории: макроэлементы, которые растения используют в относительно больших количествах, и микроэлементы, которые используются в гораздо меньших количествах. Питательные вещества попадают в растения через корневую систему одним из двух различных путей. Наиболее распространенный путь начинается, когда питательное вещество пересекает клеточную мембрану корневого волоска. Поскольку соседние растительные клетки соединены друг с другом отверстиями, называемыми плазмодесмами, в их клеточных стенках, как только питательное вещество достигает цитозоля любой клетки, оно может свободно перемещаться между клетками, поскольку цитозоль непрерывен. В конце концов питательные вещества достигают ксилемы и распределяются по всему растению. В альтернативном пути питательные вещества перемещаются между клетками, пока не достигнут непроходимого слоя основной ткани, который окружает каждый сосудистый пучок. Названная полосой Каспари, она функционирует подобно плазматической мембране клетки корневого волоска, блокируя проникновение вредных веществ. Накопление питательных веществ в концентрациях выше, чем в окружающей почве, требует активного транспорта и использования клеточной энергии. Растения получают энергию от солнечного света, поэтому, как и следовало ожидать, растения, находящиеся в темноте, быстро теряют питательные вещества.

Поскольку соседние растительные клетки соединены друг с другом отверстиями, называемыми плазмодесмами, в их клеточных стенках, как только питательное вещество достигает цитозоля любой клетки, оно может свободно перемещаться между клетками, поскольку цитозоль непрерывен. В конце концов питательные вещества достигают ксилемы и распределяются по всему растению. В альтернативном пути питательные вещества перемещаются между клетками, пока не достигнут непроходимого слоя основной ткани, который окружает каждый сосудистый пучок. Названная полосой Каспари, она функционирует подобно плазматической мембране клетки корневого волоска, блокируя проникновение вредных веществ. Накопление питательных веществ в концентрациях выше, чем в окружающей почве, требует активного транспорта и использования клеточной энергии. Растения получают энергию от солнечного света, поэтому, как и следовало ожидать, растения, находящиеся в темноте, быстро теряют питательные вещества.

Для получения дополнительной информации об этой концепции обязательно обратите внимание на:

- Раздел 31.

4 «Как растения получают питательные вещества»

4 «Как растения получают питательные вещества» - Рисунок 31.10. Как растения получают сырье для роста

- Рисунок 31.12. Как растения поглощают питательные вещества из почвы

Как растения переносят пищу и воду

Функция сердца и кровеносной системы животных была впервые описана в 1600-х годах. Неудивительно, что биологи предполагали, что аналогичный насосный механизм будет задействован в кровообращении растений, но это не так. Давление, необходимое для подъема воды на вершину среднего дерева, намного выше, чем у животных. У растений нет насосов, они используют совершенно другую систему для перемещения воды внутри своего тела. Напомним, что ксилема образует многочисленные полые трубки, непрерывные от корня к листу. Поскольку молекулы воды полярны, каждая из них образует водородную связь с соседней молекулой. В ксилеме молекулы воды ориентируются, образуя непрерывный столб. Испарение молекулы воды на поверхности листа приводит к тому, что колонка сначала растягивается и, в конечном итоге, тянется вверх, по одной молекуле за раз. Питательные вещества, поступающие в корень при поглощении воды, перемещаются вместе со столбом, в конечном итоге достигая тех тканей, где они необходимы. Во время фотосинтеза вода и углекислый газ объединяются, образуя сахар внутри листа. Транспортировка сахаров является результатом взаимодействия активного транспорта, осмоса и диффузии. Клетки флоэмы накапливают сахар путем активного транспорта. По мере увеличения концентрации сахара в клетках флоэмы вода поступает осмосом. Если бы клетки флоэмы были типичными, то это просто вызвало бы набухание клетки, но напомним, что из-за плазмодесмы клетки флоэмы делят свой цитозоль с соседними клетками. В нефотосинтезирующих областях сахара и вода диффундируют из флоэмы в окружающие ткани. Таким образом, внутри флоэмы образуется градиент давления, который выше у листа и ниже в других местах. В ответ на этот градиент давления сахар и вода перетекают из листьев в ткани растений, которые используют сахара для получения энергии.

Питательные вещества, поступающие в корень при поглощении воды, перемещаются вместе со столбом, в конечном итоге достигая тех тканей, где они необходимы. Во время фотосинтеза вода и углекислый газ объединяются, образуя сахар внутри листа. Транспортировка сахаров является результатом взаимодействия активного транспорта, осмоса и диффузии. Клетки флоэмы накапливают сахар путем активного транспорта. По мере увеличения концентрации сахара в клетках флоэмы вода поступает осмосом. Если бы клетки флоэмы были типичными, то это просто вызвало бы набухание клетки, но напомним, что из-за плазмодесмы клетки флоэмы делят свой цитозоль с соседними клетками. В нефотосинтезирующих областях сахара и вода диффундируют из флоэмы в окружающие ткани. Таким образом, внутри флоэмы образуется градиент давления, который выше у листа и ниже в других местах. В ответ на этот градиент давления сахар и вода перетекают из листьев в ткани растений, которые используют сахара для получения энергии.

Для получения дополнительной информации об этой концепции обязательно обратите внимание на:

- Раздел 31.

6 «Как растения переносят пищу и воду»

6 «Как растения переносят пищу и воду» - Рисунок 31.14. Как пища транспортируется во флоэме

- Рисунок 31.15. Как растения перемещают воду в ткани ксилемы

Объединяем все вместе

Некоторые концепции, представленные в этой главе, основываются на концепциях, представленных в предыдущих главах, а также пересматриваются и обсуждаются более подробно в последующих главах, в том числе:

Обзор тела растения

- Глава 3 – Раздел 3.4, Растения: пионеры жизни на суше

- Глава 32 – Раздел 32.1, Как растут растения: модульность

Ткани и органы растений

- Глава 3 – в разделе 3.4 Сосудистая система позволила папоротникам и их родственным растениям вырасти до больших высот

- Глава 32 – Раздел 32.1, Как растут растения: первичный и вторичный рост

Как растения получают питательные вещества

- Глава 6 – Раздел 6.

1, Плазматическая мембрана одновременно является воротами и привратником

1, Плазматическая мембрана одновременно является воротами и привратником - Глава 37 – Раздел 37.4, Циклы питательных веществ

- Глава 38 – Раздел 38.3, Изменения в глобальном азотном цикле

- Глава 38 – Раздел 38.4, Изменения в глобальном углеродном цикле

Как растения переносят пищу и воду

- Глава 8 – Раздел 8.2, Фотосинтез: Получение энергии солнечного света

30.1 Растительное тело — биология 2e

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете делать следующее:

- Описать систему органов побега и систему корневых органов

- Различают меристематическую ткань и постоянную ткань

- Определите и опишите три области, в которых происходит рост растений

- Обобщить роль кожной ткани, сосудистой ткани и основной ткани

- Сравните простую растительную ткань со сложной растительной тканью

Как и животные, растения содержат клетки с органеллами, в которых происходит специфическая метаболическая активность. Однако, в отличие от животных, растения используют энергию солнечного света для образования сахаров в процессе фотосинтеза. Кроме того, клетки растений имеют клеточные стенки, пластиды и большую центральную вакуоль: структуры, которых нет в клетках животных. Каждая из этих клеточных структур играет определенную роль в структуре и функции растения.

Однако, в отличие от животных, растения используют энергию солнечного света для образования сахаров в процессе фотосинтеза. Кроме того, клетки растений имеют клеточные стенки, пластиды и большую центральную вакуоль: структуры, которых нет в клетках животных. Каждая из этих клеточных структур играет определенную роль в структуре и функции растения.

Ссылка на обучение

Ссылка на обучение

Смотреть Ботаника без границ , видео, созданное Ботаническим обществом Америки, о важности растений.

Системы органов растений

У растений, как и у животных, сходные клетки, работая вместе, образуют ткань. Когда различные типы тканей работают вместе для выполнения уникальной функции, они образуют орган; органы, работающие вместе, образуют системы органов. Сосудистые растения имеют две различные системы органов: систему побегов и корневую систему. Система побегов состоит из двух частей: вегетативных (не репродуктивных) частей растения, таких как листья и стебли, и репродуктивных частей растения, к которым относятся цветы и плоды. Система побегов обычно растет над землей, где она поглощает свет, необходимый для фотосинтеза. Корневая система, которая поддерживает растения и поглощает воду и минеральные вещества, обычно находится под землей. На рис. 30.2 показаны системы органов типичного растения.

Система побегов обычно растет над землей, где она поглощает свет, необходимый для фотосинтеза. Корневая система, которая поддерживает растения и поглощает воду и минеральные вещества, обычно находится под землей. На рис. 30.2 показаны системы органов типичного растения.

Рисунок

30,2

Побеговая система растения состоит из листьев, стеблей, цветков и плодов. Корневая система закрепляет растение, поглощая воду и минеральные вещества из почвы.

Растительные ткани

Растения — это многоклеточные эукариоты с тканевой системой, состоящей из различных типов клеток, выполняющих определенные функции. Системы растительных тканей относятся к одному из двух основных типов: меристематическая ткань и постоянная (или немеристематическая) ткань. Клетки меристематической ткани находятся в меристемах, которые представляют собой участки растений с непрерывным делением и ростом клеток. Клетки меристематической ткани либо недифференцированы, либо не полностью дифференцированы, и они продолжают делиться и способствуют росту растения. Напротив, постоянная ткань состоит из растительных клеток, которые больше не делятся активно.

Напротив, постоянная ткань состоит из растительных клеток, которые больше не делятся активно.

Меристематические ткани делятся на три типа в зависимости от их расположения в растении. Апикальные меристемы содержат меристематическую ткань, расположенную на кончиках стеблей и корней, которая позволяет растению вытягиваться в длину. Боковые меристемы облегчают рост в толщину или в обхвате у созревающего растения. Интеркалярные меристемы встречаются только у однодольных, в основании листовых пластинок и в узлах (местах, где листья прикрепляются к стеблю). Эта ткань позволяет листовой пластинке однодольного растения увеличиваться в длину от основания листа; например, он позволяет листьям газонной травы удлиняться даже после многократного скашивания.

Меристемы производят клетки, которые быстро дифференцируются или специализируются и становятся постоянной тканью. Такие клетки берут на себя определенные роли и теряют способность к дальнейшему делению. Они дифференцируются на три основных типа: кожные, сосудистые и основные ткани. Кожная ткань покрывает и защищает растение, а сосудистая ткань переносит воду, минералы и сахара к различным частям растения. Наземная ткань служит местом фотосинтеза, обеспечивает поддерживающую матрицу для сосудистой ткани и помогает хранить воду и сахара.

Кожная ткань покрывает и защищает растение, а сосудистая ткань переносит воду, минералы и сахара к различным частям растения. Наземная ткань служит местом фотосинтеза, обеспечивает поддерживающую матрицу для сосудистой ткани и помогает хранить воду и сахара.

Вторичные ткани бывают простыми (состоят из клеток сходного типа) или сложными (состоят из клеток разных типов). Кожная ткань, например, представляет собой простую ткань, покрывающую внешнюю поверхность растения и контролирующую газообмен. Сосудистая ткань является примером сложной ткани и состоит из двух специализированных проводящих тканей: ксилемы и флоэмы. Ткань ксилемы переносит воду и питательные вещества от корней к различным частям растения и включает три различных типа клеток: элементы сосудов и трахеиды (оба проводят воду) и паренхиму ксилемы. Ткань флоэмы, которая переносит органические соединения от места фотосинтеза к другим частям растения, состоит из четырех различных типов клеток: ситовидных клеток (проводящих фотосинтез), клеток-компаньонов, паренхимы флоэмы и волокон флоэмы.

8. Стебли поддерживают растение

8. Стебли поддерживают растение 4 «Как растения получают питательные вещества»

4 «Как растения получают питательные вещества» 6 «Как растения переносят пищу и воду»

6 «Как растения переносят пищу и воду» 1, Плазматическая мембрана одновременно является воротами и привратником

1, Плазматическая мембрана одновременно является воротами и привратником