Содержание

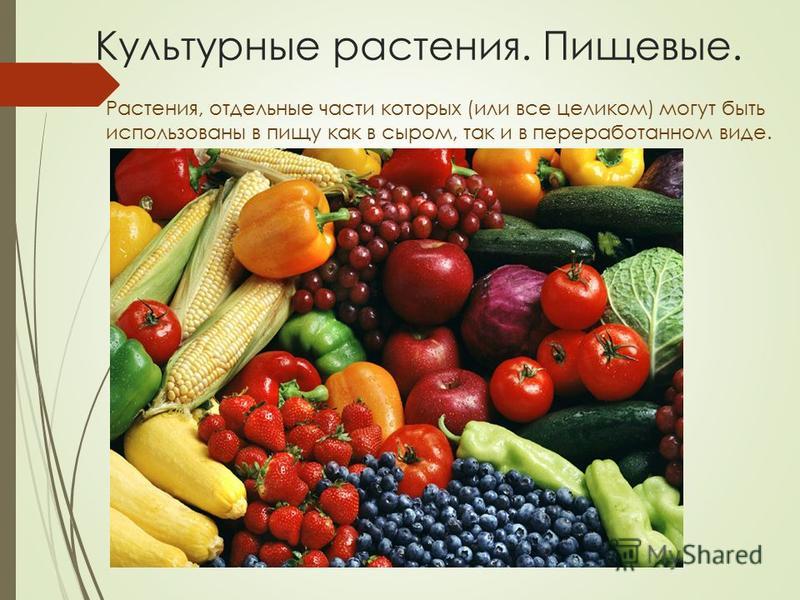

Конспект занятия «Дикорастущие и культурные растения» | План-конспект занятия по окружающему миру (старшая группа):

ТЕМА: Дикорастущие и культурные растения.

ЦЕЛИ:

изучить особенности культурных и дикорастущих растений, научить детей распознавать их; учить работать с гербарием – внимательно рассматривать растение;

развивать у детей мышление, логику;

воспитывать интерес к полевым растениям.

НАГЛЯДНОСТЬ И ОБОРУДОВАНИЕ: картины с изображением деревьев и кустарников: ели, яблони, крыжовника, можжевельника, мать-и-мачехи, помидора, василька; зелёные и жёлтые фишки – у каждого ребёнка, ручка.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ.

I. Организационный момент.

II. Введение в тему.

III. Знакомство с дикорастущими растениями (рассказ педагога с элементами

беседы).

IV. Физкультминутка.

V. Знакомство с культурными растениями. Игра «Найди пару».

VI. Закрепление изученного материала.

— Работа с дидактическими карточками:

«Зелёный – оранжевый»,

«Культурные растения»,

«Дикорастущие растения»,

«Группы культурных растений».

VII. Итог занятия.

VIII. Приложение к занятию.

Ход занятия.

I. Организационный момент.

II. Введение в тему.

Рассказ педагога с элементами беседы.

Сегодня мы будем говорить о растениях. Мы уже с вами знаем, что все растения делятся на деревья, кустарники и травы. А сегодня мы посмотрим на растения с другой стороны. Например, чем отличаются ель и яблоня, крыжовник и можжевельник, мать-и-мачеха и помидор?

Растения

Лиственные Хвойные

1.

2.

3.

— Но сначала давайте вспомним, какое значение для человека имеют растения? (Растения кормят человека – яблоня, рожь, пшеница, капуста, смородина и т.д. Растения одевают человека – лён, хлопок. Растения лечат человека – мать-и-мачеха, душица, зверобой, берёза. Растения дают много полезных вещей – мебель, строительство домов, топливо и т.д.)

Человек очень тесно связан с растительным миром. Есть растения, которые человек сам высаживает, ухаживает за всходами, собирает урожай, использует в пищу. А есть растения, которые растут независимо от человека.

А есть растения, которые растут независимо от человека.

Вот сегодня мы должны выделить эти две группы, на которые можно поделить все растения.

— Итак, чем похожи и чем отличаются ель и яблоня? (Общее – деревья, различие – ель растёт в лесу, яблоня – в саду, за ней ухаживает человек. Оба дерева приносят пользу человеку.)

— Чем похожи и чем отличаются крыжовник и можжевельник? (Общее – кустарники, различие – крыжовник растёт в саду, за ним ухаживает человек. А можжевельник – растение леса.)

— Чем похожи мать-и-мачеха и помидор? (Общее – травянистые растения, мать-и-мачеха растёт повсюду, а помидор – в огороде, человек сажает, ухаживает, собирает урожай)

— На какие же группы можно поделить все растения? (Первая группа – растения, которые выращивает специально человек; вторая группа – растения, которые никто не сажает, они растут сами по себе. Их можно встретить везде: и в лесу, и на водоёме.)

Первую группу растений называют культурными растениями, а вторую – дикорастущими растениями.

— Сначала поговорим о дикорастущих растениях. К ним относятся и деревья, и кустарники, и травы, которые растут сами по себе, за которыми не ухаживает человек. Например, деревья: берёза, осина, тополь, сосна; кустарники: шиповник, сирень, бересклет; травы: ромашка, одуванчик, василёк.

III. Знакомство с дикорастущими растениями.

Рассказ педагога с элементами беседы.

Детям показывается гербарий и рисунок василька.

Можно инсценировать легенду о васильке с помощью кукол или заранее подготовить детей.

— Ребята, сегодня мы с вами поговорим о простом, но чудесном цветке. Отгадайте, о каком цветке пойдёт речь:

Колоситься в поле рожь,

Там во ржи цветок найдёшь.

Ярко синий и пушистый,

Только жаль, что не душистый.

(Василёк)

— Правильно, это василёк. Послушайте, какое стихотворение посвятил этому цветку удмуртский поэт Флор Васильев:

К красоте равнодушным он не был,

Тот, кто лёгким движеньем руки,

Как осколки бездонного неба,

Бросил в спелую рожь васильки.

В этом жёлто-зелёном море –

Синие островки.

Смотрит небо взглядом влюблённым

На детей своих, на васильки.

Синий цвет не полезный, не хлебный,

Есть другие цветы и цвета,

Но бывает порою целебной

Бесполезная их красота.

Понимаю, что хлебу мешают,

Понимаю, что сорняки,

Но как поле они украшают,

Голубые глаза – васильки.

— Ребята, какими словами поэт описывает васильки, с чем он их сравнивает? (Осколки бездонного неба, синие островки, дети неба, голубые глаза.)

— Скажите, а почему Ф. Васильев называет васильки сорняками? (Когда васильков слишком много, они мешают расти колосьям хлеба.)

Да, васильки не приносят пользы человеку, наоборот, мешают расти хлебу, и всё-таки васильки в народе любимы. Эти цветы прелестные, синие, как небо, многие собирают, плетут из них венки. В народе говорили, что благодарная нива (поле, где растёт хлеб) подарила небу васильки в благодарность за дождевую воду, без которой не вызреют хлебные колосья.

Педагог или заранее подготовленные обучающиеся могут рассказать истории о дикорастущих травах (

IV. Физкультминутка.

Жил один садовод,

Он развёл огород,

Приготовил старательно грядки.

(Копают грядки)

Он принёс чемодан,

(Показывают, как он нёс чемодан)

Полный разных семян,

Но смешались они в беспорядке.

Наступила весна,

И взошли семена –

(Дети присели, затем встали)

Садовод любовался на всходы.

(Восхищаются)

Утром их поливал,

(Поливают)

На ночь их укрывал

(Укрывают)

И берёг от холодной погоды.

(Дети садятся, педагог продолжает.)

Но когда садовод

Нас позвал в огород,

Мы взглянули и все закричали:

— Никогда и нигде,

— Ни в земле, ни в воде

Мы таких овощей не встречали!

Показал садовод

Нам такой огород,

Где на грядках, засеянных густо,

Огурбузы росли,

Помидыни росли,

Редисвекла, чеслук и репуста.

VI. Закрепление изученного материала.

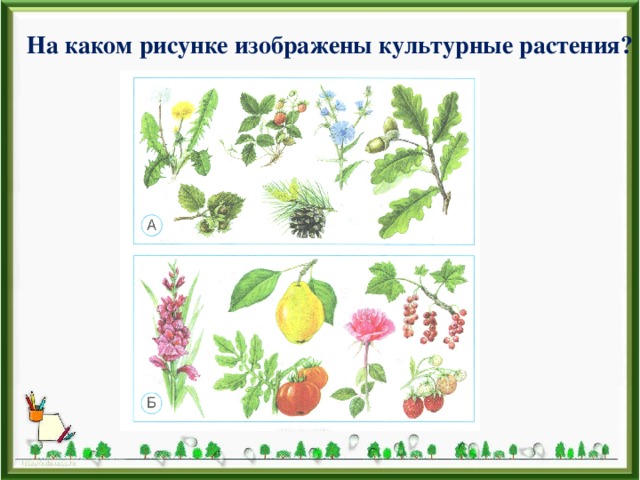

— Теперь мы знаем, какие бывают растения, кроме дикорастущих. У каждого на столе лежит карточка с изображёнными на ней растениями и фишки зелёного и жёлтого цвета. Рассмотрите растения.

— Накройте зелёными фишками дикорастущие, а жёлтыми – культурные растения.

Дети выполняют задание.

Карточка «Зелёный – оранжевый».

Лён | Рожь | Одуванчик | Помидор |

Ольха | Василёк | Яблоня | Берёза |

Мать-и-мачеха | Тополь | Крыжовник | Ель |

Горох | Редис | Ландыш | Огурец |

Рябина | Подснежник | Смородина | Роза |

Педагог раздаёт детям три дидактические карточки. Ребята выполняют задания.

Ребята выполняют задания.

Дидактическая карточка «Дикорастущие растения».

ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ

Деревья Кустарники Травы

1. Берёза 1. Калина 1. Осот

2. Ольха 2. Шиповник 2. Тимофеевка

3. Тополь 3. Сирень 3. Ромашка

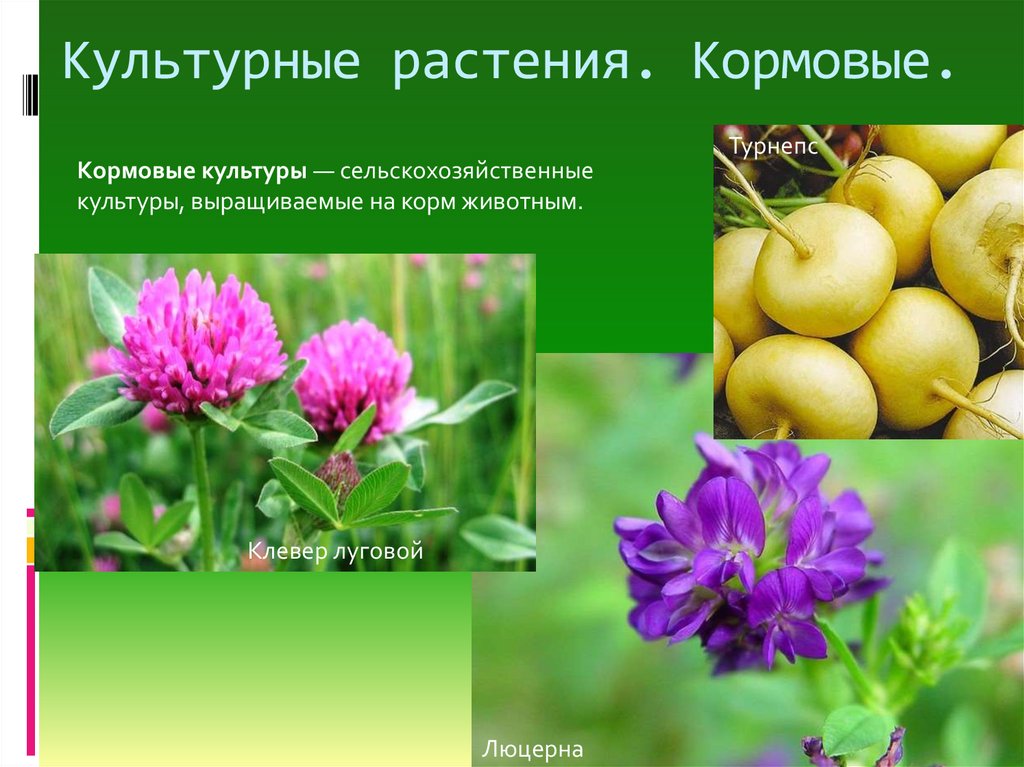

Дидактическая карточка «Группы культурных растений».

)

VII. Итог занятия.

— Ребята, чем дикорастущие растения отличаются от культурных?

— Приведите примеры дикорастущих растений.

— О каких группах культурных растений мы сегодня говорили?

— Приведите по два – три примера растений каждой группы.

Рассказы о дикорастущих травах.

Мать-и-мачеха.

Это небольшое травянистое растение высотой 10-25 см. Название растение получило благодаря своим листьям, нижняя поверхность которых тёплая, бархатистая, и её сопоставляют с матерью, а верхняя холодная, гладкая, её сравнивают с мачехой. Зацветает рано весной, ещё до появления листьев. Ещё веет зимним холодом от реки, и половодье не отыгралось, а где-то на угреве в затишье вдруг засветится – прямо посреди прошлогодней травы – солнечная капелька на мохнатом стебельке. Ещё и листьев нет, а она уже цветёт, и спешат к ранним цветкам-фонарикам пчёлы, шмели, бабочки. Бывает, перепадёт ночью заморозок, жёлтая капелька не поникнет, бодро встретит новый день.

Ещё и листьев нет, а она уже цветёт, и спешат к ранним цветкам-фонарикам пчёлы, шмели, бабочки. Бывает, перепадёт ночью заморозок, жёлтая капелька не поникнет, бодро встретит новый день.

Медуница.

Медуницу ещё называют цветок-колдунья. Почему? Наверное, потому что от весны до осени он четырежды меняет окраску своих лепестков. Распускается он вскоре после мать-и-мачехи, колокольчики у него розовые поначалу. Потом они становятся пурпурными, а рядом, на соседних стебельках, появляются новые – опять розовые. Пурпурная окраска сменяется фиолетовой. А когда начнут отцветать они уже синие, поблекшие. Но отцветают тоже поочерёдно, и в самый зенит лета можно увидеть на одном стебельке цветы сразу четырёх оттенков! Любопытно и то, что насекомые не посещают никаких цветков медуницы, кроме розовых. Удивительный цветок! Недаром о нём пишут поэты, говорится о нём и в народных сказках, легендах.

Первоцвет (примула).

Цветок этот известен всему миру как примула. В России его ещё называют первоцвет весенний. Растёт в светлых лесах, на полянах, в лугах. Цветёт в апреле-мае. Красивые жёлтые цветки собраны в виде поникшего зонтика на конце безлистного стебля, который выходит из прикорневых листьев – морщинистых, яйцевидной формы, с волнистыми краями.

Растёт в светлых лесах, на полянах, в лугах. Цветёт в апреле-мае. Красивые жёлтые цветки собраны в виде поникшего зонтика на конце безлистного стебля, который выходит из прикорневых листьев – морщинистых, яйцевидной формы, с волнистыми краями.

Обличьем своим цветок этот похож на связку ключей. Золотых ключей, которыми весна открывает двери теплу и свету. В пору средневековья о примуле была сложена такая легенда. Сторожил будто бы апостол Пётр райские врата, и доложили ему, что кто-то, добыв поддельные ключи, хочет пробраться без разрешения в рай. В испуге апостол выронил связку золотых ключей, и она, падая от звезды к звезде, полетела на Землю. Послал апостол вдогонку ангела, да уже было поздно. Связка упала на Землю, и из нее вырос похожий на ключи цветок. Первоцвет, первенец, баранчики, коровьи слёзы, ряст, божьи ручки, гасник, золотянка и просто ключи – каких только ласковых прозвищ не давали этому цветку, с приходом которого начиналась весна.

Дикорастущие и культурные растения мира: разнообразие, использование человеком

В мире существуют дикорастущие и культурные растения. Главное их отличие заключается в том, что культурные человек выращивает целенаправленно, выводит внутри видов разнообразные сорта.

Главное их отличие заключается в том, что культурные человек выращивает целенаправленно, выводит внутри видов разнообразные сорта.

Однако это ненаучная классификация представителей флоры.

Общепринятая классификация дикорастущих и культурных растений

Ученые делят все растения на два подцарства: низшие и высшие. Первая группа состоит из четырех отделов: бурые, зеленые, красные и диатомовые водоросли. К высшим относятся такие отделы: моховидные, хвощевидные, плауновидные, псилотовидные, папоротниковидные, голосеменные и покрытосеменные. Первые пять групп растений размножаются при помощи спор, а последние две — семенами. Голосеменные отличаются от покрытосеменных тем, что у них есть цветы, поэтому растения данного отдела еще называются цветковыми. В основном культурные растения мира принадлежат к отделу покрытосеменных. И вообще, цветковые и голосеменные являются на сегодняшний день наиболее многочисленными группами растений.

Разнообразие покрытосеменных

Дикорастущие и культурные растения, размножающиеся семенами, очень разнообразны и многочисленны.

Давайте сначала рассмотрим научную классификацию этих представителей флоры. Итак, дикорастущие и культурные растения, принадлежащие к отделу цветковых, делятся на два класса в зависимости от строения семян: однодольные и двудольные. К однодольным принадлежат такие семейства, как злаковые и лилейные. Такие растения в большинстве случаев являются культурными. К двудольным можно отнести такие семейства, как березовые, ивовые, пасленовые, крестоцветные, бобовые, сложноцветные, розоцветные. Среди них также есть множество культур, которые выращиваются человеком.

Многообразие голосеменных

Растения, которые принадлежат к отделу голосеменных, можно разделить на четыре класса: хвойные, саговниковые, гнетовые и гинкговые. В основном это дикорастущие виды.

Во всех перечисленных выше семействах выделяют роды и виды.

Другие классификации растений

В зависимости от жизненной формы, дикорастущие и культурные растения можно разделить на восемь групп:

- Деревья.

Это многолетние растения с одеревеневшим ярко выраженным стволом от 2 метров в высоту.

Это многолетние растения с одеревеневшим ярко выраженным стволом от 2 метров в высоту. - Кусты (кустарники). Многолетние представители флоры с одеревеневшими стеблями, однако не имеют ярко выраженного ствола. Ветвление таких растений начинается от самой почвы.

- Полукустарники. Это многолетние растения с одеревеневшими нижними частями стеблей и травянистыми верхними. Их высота составляет от 1 метра. Это не такая уж многочисленная группа растений. К ней принадлежат только некоторые виды эфедры, астрагала и тому подобные.

- Кустарнички. Обладают теми же качествами, что и кустарники, но меньшей высотой — не выше 0,5 метра.

- Полукустарнички. Очень похожи на полукустарники, но имеют приблизительно такую же высоту, как и кустарнички. К полукустарничкам относятся, например, некоторые виды полыни.

- Суккуленты. Многолетние растения, обладающие сочными, мясистыми стеблями и листьями, в которых содержится запасная вода. К этой группе относится много комнатных цветов: алоэ, каланхоэ, кактусы и др.

- Лианы. Им необходима опора для поддержания положения. Они делятся на вьющиеся и лазящие.

- Травы. Растения с сочными зелеными не одеревеневшими побегами. Этой жизненной формой обладает множество культурных растений и комнатных цветов.

- Также существуют такие жизненные формы, как паразиты и эпифиты. Они похожи тем, что поселяются на других растениях. Однако разница между ними в том, что паразиты питаются за счет своих «хозяев», а эпифиты не причиняют никакого вреда растениям, на которых живут.

Дикорастущие и культурные растения, примеры которых можно увидеть на картинках, также можно разделить на группы в зависимости от продолжительности их жизни. Так, выделяют однолетние, двулетние и многолетние растения. Однолетние и двулетние в основном травянистые растения, а многолетние могут быть кустарниками, полукустарниками, деревьями и др.

Дикорастущие и культурные растения: примеры

Рассмотрим культурные и дикорастущие растения, которые используются человеком в различных сферах. Их демонстрирует представленная ниже таблица.

Их демонстрирует представленная ниже таблица.

| Выращивание | Группы | Примеры |

| Дикорастущие | лекарственные | календула, валериана, шиповник, ромашка полевая, хвойные |

| для целлюлозно-бумажной и мебельной отраслей | ель, береза, сосна | |

| для употребления в пищу | брусника, ежевика, черника, голубика | |

| сорняки | лебеда, мятлик, крапива, осот | |

| Культурные | декоративные | нарцисс, роза, тюльпан, орхидея |

| бобовые | соя, фасоль, горох | |

| зерновые | кукуруза, пшеница, рис, овес, пшено | |

| сахароносные | свекла сахарная | |

| крахмалоносные | картофель | |

| волокнистые | лен, хлопчатник, конопля, кенаф | |

| масличные | подсолнух | |

| бахчевые | арбуз, дыня | |

| плодовые | яблоня, груша, слива | |

| овощные | помидор, огурец, капуста, редис, редька, репа | |

| стимулирующие | кофе, чай, табак | |

| кормовые | свекла кормовая, турнепс |

Теперь вы знаете, какими бывают культурные и дикорастущие представители флоры и на какие группы они делятся.

Взаимодействие естественных врагов с некультивируемыми растениями

Alderweireldt M (1994) Манипуляции со средой обитания, увеличивающие плотность пауков в агроэкосистемах: возможности биологического контроля. J Appl Entomol 118(1/5):10–16

CrossRef

Google ученый

Altieri MA, Whitcomb WH (1978) Потенциальное использование сорняков в манипулировании полезными насекомыми. HortScience 14:12–18

Google ученый

Amaral DSSL (2014) Больше, чем сорняки: неурожайные растения, членистоногие хищники и консервативный биологический контроль. Universidade Federal de Viçosa, Tese

Google ученый

Amaral DSSL, Venzon M, Duarte MVA et al (2013) Неурожайная растительность, связанная с агроэкосистемами перца чили, способствует численности и выживанию хищников тли. Биол Контроль 64(3):338–346

CrossRef

Google ученый

Amaral DSSL, Venzon M, Perez AL et al (2015)Взаимодействия кокцинеллид, опосредованные неоднородностью растительности. Entomol Exp Appl 156(2):160–169

Entomol Exp Appl 156(2):160–169

CrossRef

Google ученый

Amaral DSSL, Venzon M, Santos HH et al (2016) Сообщества неурожайных растений сохраняют популяции пауков в агроэкосистемах перца чили. Биол Контроль 103:69–77

CrossRef

Google ученый

Андоу Д.А. (1988) Борьба с сорняками для манипулирования насекомыми в агроэкосистемах. В: Альтьери М.А., Либман М. (ред.) Борьба с сорняками в агроэкосистемах: экологические подходы. CRC Press, Флорида, стр. 265–301

Google ученый

Бенгтссон Дж. (2015) Биологический контроль как экосистемная услуга: распределение вклада природы и человека в урожай. Экол Энтомол 40(S1):45–55

CrossRef

Google ученый

Bianchi F, Booij C, Tscharntke T (2008) Устойчивая борьба с вредителями в сельскохозяйственных ландшафтах: обзор состава ландшафта, биоразнообразия и естественной борьбы с вредителями. Proc Biol Sci 273 (1595): 1751–1727

Proc Biol Sci 273 (1595): 1751–1727

Google ученый

Чен Л.Л., Чен С.Б., Ю М.С. (2011) Влияние покровных культур на сообщества пауков на чайных плантациях. Биол Контроль 59(3):326–335

CrossRef

Google ученый

Chiguachi JAM, Martins EF, Amaral DSSL et al (2017) Abundância e diversidade de coccinelídeos emculivos de pimenta-malagueta com diferentes práticas de manejo de pragas. В: 6-й Латино-американский конгресс по агроэкологии, 10-й конгресс Бразилии по агроэкологии, 6-й семинар по агроэкологии федерального округа и энторно, ABA, Brasília, 2013

Google ученый

Костаманья А.С., Лэндис Д.А. (2011) Отсутствие надежных убежищ позволяет контролировать соевую тлю сверху вниз с помощью естественных врагов широкого профиля. Биол Контроль 57 (3): 184–192

Перекрестная ссылка

Google ученый

Де Ла Фуэнте Э. Б., Перельман С., Герса К.М. (2010) Сообщества сорняков и членистоногих в посевах сои в связи с продуктивностью сельскохозяйственных культур и землепользованием в Роллинг Пампа, Аргентина. Weed Res 50(6):561–571

Б., Перельман С., Герса К.М. (2010) Сообщества сорняков и членистоногих в посевах сои в связи с продуктивностью сельскохозяйственных культур и землепользованием в Роллинг Пампа, Аргентина. Weed Res 50(6):561–571

CrossRef

Google ученый

Денно Р.Ф., Льюис Д., Граттон С. (2005) Пространственное изменение относительной силы нисходящих и восходящих сил: причины и последствия для популяций насекомых-фитофагов. Энн Зул Фенн 42 (4): 295–311

Google ученый

Дорнелас М., Мунен А.С., Магурран А.Е. и др. (2009) Распределение обилия видов свидетельствует о неоднородности окружающей среды в измененных ландшафтах. J Appl Ecol 46(3):666–672

CrossRef

Google ученый

Дайер Л.А., Летурно Д.К. (1999) Трофические каскады в сложном наземном сообществе. Proc Natl Acad Sci U S A 96(9):5072–5076

перекрестная ссылка

КАС

пабмед

ПабМед Центральный

Google ученый

Финке Д. Л., Денно РФ (2002) Хищничество внутри гильдии уменьшилось в растительности со сложной структурой: значение для подавления добычи. Экология 83(3):643–652

Л., Денно РФ (2002) Хищничество внутри гильдии уменьшилось в растительности со сложной структурой: значение для подавления добычи. Экология 83(3):643–652

CrossRef

Google ученый

Финке Д.Л., Денно РФ (2006) Пространственное убежище от хищничества внутри гильдии: значение для подавления добычи и трофических каскадов. Экология 149(2): 265–275

Перекрёстная ссылка

пабмед

Google ученый

Fonseca MM, Lima E, Lemos F et al (2017) Неурожайное растение для привлечения и сохранения хищника тли (Coleoptera: Coccinellidae) в томате. Биол Контроль 115:129–134

CrossRef

Google ученый

Furtado IP, Moraes GJ, Kreiter S et al (2006) Поиск эффективных естественных врагов Tetranychus evansi на юге и юго-востоке Бразилии. Exp Appl Acarol 40(3/4):157–174

CrossRef

пабмед

Google ученый

Gianoli E, Ramos I, Alfaro-Tapia A et al (2006) Преимущества смешанной системы возделывания кукурузы, бобов и сорняков в долине Урубамба, Перуанские Анды. Int J Pest Manag 10(4):11–19

Int J Pest Manag 10(4):11–19

Google ученый

Gurr GM, Wratten SD, Luna JM (2003) Многофункциональное сельскохозяйственное биоразнообразие: борьба с вредителями и другие преимущества. Базовый Appl Ecol 4(2):107–116

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Хейрстон Н.Г., Смит Ф.Е., Слободкин Л.Б. (1960) Структура сообщества, контроль населения и конкуренция. Am Nat 94(879):421–425

CrossRef

Google ученый

Холланд Дж., Уиндер Л., Вулли С. и др. (2004) Пространственная динамика членистоногих-хищников, активных в культуре и на земле, и тлей, являющихся их добычей, в озимой пшенице. Бык Энтомол Рез 94(5):419–431

Перекрёстная ссылка

КАС

пабмед

Google ученый

Айвс А.Р., Кардинале Б.Дж., Снайдер В.Е. (2005) Синтез субдисциплин: взаимодействие хищник-жертва, биоразнообразие и функционирование экосистемы. Ecol Lett 8(1):102–116

Ecol Lett 8(1):102–116

CrossRef

Google ученый

Jonsson M, Wratten SD, Landis DA et al (2008) Последние достижения в сохранении биологического контроля над членистоногими членистоногими. Биол Контроль 45(2):172–175

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Landis D, Wratten S, Gurr G (2000) Управление средой обитания для сохранения естественных врагов членистоногих вредителей в сельском хозяйстве. Annu Rev Entomol 45:175–201

CrossRef

КАС

пабмед

Google ученый

Лэндис Д.А. (2017) Проектирование сельскохозяйственных ландшафтов для экосистемных услуг, основанных на биоразнообразии. Базовый Appl Ecol 18:1–12

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Лангелотто Г.А., Денно РФ (2006) Убежище от каннибализма в сложноструктурированных местообитаниях: последствия для скопления беспозвоночных хищников. Экол Энтомол 31(6):575–581

Экол Энтомол 31(6):575–581

CrossRef

Google ученый

Лезер С., Кук Р., Феллоуз М. и др. (1999) Распространение и численность божьих коровок (Coleoptera: Coccinellidae) в неурожайных местообитаниях. Евр Дж Энтомол 96(1):23–27

Google ученый

Летурно Д.К., Армбрехт И., Ривера Б.С. и др. (2011) Приносит ли разнообразие растений пользу агроэкосистемам? Синтетический обзор. Ecol Appl 21(1):9–21

CrossRef

пабмед

Google ученый

Liljesthröm G, Minervino E, Castro D et al (2002) Сообщество пауков в посевах сои в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина. Неотроп Энтомол 31(2):197–209

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Losey JE, Denno RF (1998) Позитивные взаимодействия хищник-хищник: усиление хищничества и синергетическое подавление популяций тлей. Экология 79(6):2143–2152

Экология 79(6):2143–2152

Google ученый

Лундгрен Дж. Г. (2009) Взаимоотношения естественных врагов и пищи, не являющейся добычей. Springer, Дордрехт

CrossRef

Google ученый

Macfadyen S, Gibson R, Polaszek A et al (2009) Влияют ли различия в структуре пищевой сети между органическими и традиционными фермами на экосистемные услуги по борьбе с вредителями? Ecol Lett 12(3):229–238

CrossRef

пабмед

Google ученый

Маркес Р.В., Сарменто Р.А., Феррейра В.А. и др. (2014) Альтернативные источники пищи для хищных клещей (Acari) в культурах Jatropha curcas (Euphorbiaceae). Преподобный Коломб Энтомол 40 (1): 74–79

Google ученый

Мартинес Э., Рёс М., Бонилья М.А. и др. (2015) Неоднородность среды обитания влияет на разнообразие видов растений и членистоногих и оборот на традиционных кукурузных полях. PLoS One 10:e0128950

PLoS One 10:e0128950

Перекрестная ссылка

пабмед

ПабМед Центральный

КАС

Google ученый

Маруяма В.И., Пинто А.С., Гравена С. (2002) Parasitoides de ovos de percevejos (Hemiptera: Heteroptera) em plantas daninhas. Церера 49(284):453–459

Google ученый

Mcnett BJ, Rypstra AL (2000) Выбор среды обитания для большого паука-кругопряда: сложность растительности определяет выбор места и распределение. Экол Энтомол 25(4):423–432

CrossRef

Google ученый

Nentwig W (1998) Виды сорных растений и их полезные членистоногие: возможность манипулирования полевыми культурами. В: Pickett CH, Bugg RL (eds) Усиление биологического контроля: управление средой обитания для продвижения естественных врагов сельскохозяйственных вредителей. UC Press, Беркли, стр. 49.–72

Google ученый

Норрис Р. , Коган М. (2005) Экология взаимодействия между сорняками и членистоногими. Annu Rev Entomol 50:479–503

, Коган М. (2005) Экология взаимодействия между сорняками и членистоногими. Annu Rev Entomol 50:479–503

CrossRef

КАС

пабмед

Google ученый

Норрис Р.Ф., Коган М. (2000) Взаимодействие между сорняками, членистоногими вредителями и их естественными врагами в управляемых экосистемах. Weed Sci 48(1):94–158

CrossRef

КАС

Google ученый

Ниффелер М., Стерлинг В.Л., Дин Д.А. (1994) Как пауки зарабатывают на жизнь. Environ Entomol 23(6):1357–1367

CrossRef

Google ученый

Oliveira SA, Souza B, Auad AM et al (2010) Могут ли личинки златоглазок Chrysoperla externa (Hagen): (Neuroptera, Chrysopidae) выращиваться на пыльце? Rev Bras Entomol 54(4):697–700

CrossRef

Google ученый

Park Y, Obrycki J (2004) Пространственно-временное распространение тли кукурузных листьев (Homoptera: Aphididae) и божьих коровок (Coleoptera: Coccinellidae) на кукурузных полях Айовы. Biol Control l31(2):210–217

Biol Control l31(2):210–217

CrossRef

Google ученый

Penagos DI, Magallanes R, Valle J et al (2003) Воздействие сорняков на насекомых-вредителей кукурузы и их естественных врагов в Южной Мексике. Int J Pest Manag 49(2):155–161

CrossRef

Google ученый

Петерсон Дж. А., Ромеро С. А., Харвуд Дж. Д. (2010) Перехват пыльцы линифидными пауками в агроэкосистеме кукурузы: последствия для диверсификации рациона и оценки риска. Arthropod Plant Interact 4(4):207–217

CrossRef

Google ученый

Прайс PW, Bouton CE, Gross P et al (1980) Взаимодействие между тремя трофическими уровнями: влияние растений на взаимодействие между травоядными насекомыми и естественными врагами. Annu Rev Ecol Syst 11:41–65

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Robinson JV (1981) Влияние архитектурных изменений среды обитания на сообщество пауков: экспериментальное полевое исследование. Экология 62(1):73–80

Экология 62(1):73–80

CrossRef

Google ученый

Робинсон К.А., Йонссон М., Враттен С.Д. и др. (2008) Влияние растительных ресурсов на хищничество всеядной златоглазки. Базовый Appl Ecol 9(2):172–181

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Корень РБ (1973) Организация растительно-членистоногих сообществ в простых и разнообразных местообитаниях: фауна капустных ( Brassica oleracea ). Ecol Monogr 43(1):95–124

CrossRef

Google ученый

Salgado DN (2014) Plantas espontâneas Favourecem crisopídeos em plantio de pimenta malagueta. Dissertação, Universidade Federal de Viçosa

Google ученый

Санчес-Монж А., Ретана-Салазар А., Бренес С. и др. (2011) Вклад в регистрацию ассоциаций трипсов и растений (Insecta: Thysanoptera) в Коста-Рике и Центральной Америке. Fla Entomol 94(2):330–339

Fla Entomol 94(2):330–339

CrossRef

Google ученый

Шоулер А., Гринберг С. (2003) Влияние сорняков на отдельные популяции членистоногих травоядных и естественных врагов, а также на рост и урожайность хлопка. Экология Энтомол 32(1):39–50

Перекрестная ссылка

Google ученый

Сиксу П.Р., Маседо Р.Х., Суджии Э.Р. (2015) Выбор места откладки яиц структурирует распределение ниш среди видов кокцинеллид в тропической экосистеме. Неотроп Энтомол 44(5):430–438

CrossRef

пабмед

Google ученый

Сильва Э.Б., Франко Х.К., Васконселос Т. и др. (2010) Влияние растительности напочвенного покрова на численность и разнообразие полезных членистоногих в цитрусовых садах. Бык Энтомол Рез 100(4):489–499

Перекрестная ссылка

КАС

пабмед

Google ученый

Silveira LCP, Bueno VHP, Pierre LSR et al (2003) Plantasculivadas e invasoras como Habitation para predadores do gênero Orius (Wolff) (Heteroptera: Anthocoridae). Брагантия 62(2):261–265

Брагантия 62(2):261–265

CrossRef

Google ученый

Снайдер В.Е., Чанг Г.К., Прасад Р.П. (2005) Биологический контроль сохранения: биоразнообразие влияет на эффективность хищников. В: Барбоза П., Кастелланос I (ред.) Экология взаимодействия хищник-жертва. Oxford University Press, Нью-Йорк, стр. 211–239.

Google ученый

Stireman JOIII, Dyer LA, Matlock RB (2005) Нисходящие силы в управляемых и неуправляемых средах обитания. В: Барбоза П., Кастелланос I (ред.) Экология взаимодействия хищник-жертва. Oxford University Press, Нью-Йорк, стр. 303–322

.

Google ученый

Сандерленд К., Саму Ф. (2000) Влияние диверсификации сельского хозяйства на численность, распространение и потенциал борьбы с вредителями пауков: обзор. Приложение Entomol Exp 95(1):1–13

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Thies C, Tscharntke T (1999) Ландшафтная структура и биологический контроль в агроэкосистемах. Science 285(5429):893–895

Science 285(5429):893–895

CrossRef

КАС

пабмед

Google ученый

Thomson LJ, Hoffmann AA (2013) Пространственная шкала выгод от прилегающей древесной растительности для естественных врагов на виноградниках. Биол Контроль 64(1):57–65

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Tixier P, Dagneaux D, Mollot G et al (2013) Сорняки опосредуют уровень хищничества внутри гильдии в пищевых сетях членистоногих. J Appl Entomol 137(9):702–710

CrossRef

КАС

Google ученый

Trujillo-Arriaga J, Altieri MA (1990) Сравнение членистоногих-афидофагов на поликультурах и монокультурах кукурузы в Центральной Мексике. Agric Ecosyst Environ 31 (4): 337–349

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Чарнтке Т., Боммарко Р., Клаф Ю. и др. (2007) Сохранение биологического контроля и разнообразия врагов в ландшафтном масштабе. Биол Контроль 43(3):294–309

Биол Контроль 43(3):294–309

CrossRef

Google ученый

Uetz GW (1991) Структура среды обитания и поиск пищи пауками. В: Белл С.С., Маккой Э.Д., Мушинский Х.Р. (ред.) Структура среды обитания: физическое расположение объектов в пространстве. Чепмен и Холл, Лондон, стр. 325–348

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Uetz GW, Halaj J, Cady AB (1999) Структура гильдии пауков на основных сельскохозяйственных культурах. Дж. Арахнол 27: 270–280

Google ученый

Организация Объединенных Наций (2017 г.) Доклад специального докладчика по вопросу о праве на питание. ООН, Женева

Google ученый

Venzon M, Togni PHB, Amaral DSSL et al (2015) Manejo agroecológico de pragas. Инф Агропеку 36:19–30

Google ученый

Вейман Г. С., Джепсон П.С. (1994) Влияние кормовой базы на колонизацию ячменя летучими пауками (Araneae). Экология 100(4):386–390

С., Джепсон П.С. (1994) Влияние кормовой базы на колонизацию ячменя летучими пауками (Araneae). Экология 100(4):386–390

CrossRef

КАС

пабмед

Google ученый

Уилкинсон Д.М., Шерратт Т.Н. (2016) Почему мир зеленый? Взаимодействие нисходящих и восходящих процессов в экологии наземной растительности. Завод Экол Дайверс 9:127–140

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Уиндер Л., Александр С., Холланд Дж. и др. (2001) Моделирование динамической пространственно-временной реакции хищников на переходные участки добычи в поле. Ecol Lett 4(6):568–576

CrossRef

Google ученый

Wyss E (1995) Воздействие полосы сорняков на тлю и хищников-афидофагов в яблоневом саду. Entomol Exp Appl 75 (1): 43–49

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Медоносные пчелы собирают множество сельскохозяйственных, городских пестицидов через некультурные растения

ЗАПАДНЫЙ ЛАФАЙЕТ, Индиана – Исследование Университета Пердью показывает, что медоносные пчелы собирают подавляющее большинство своей пыльцы с других растений, даже в районах, где преобладают кукуруза и соя, и эта пыльца постоянно загрязнена множеством сельскохозяйственных и городских пестицидов в течение всего вегетационного периода.

Кристиан Крупке, профессор энтомологии, а затем исследователь с докторской степенью Элизабет Лонг собирала пыльцу из ульев медоносных пчел в Индиане в трех местах в течение 16 недель, чтобы узнать, какие источники пыльцы используют медоносные пчелы в течение сезона и загрязнены ли они пестицидами.

Образцы пыльцы представляли до 30 семейств растений и содержали остатки пестицидов, охватывающих девять химических классов, в том числе неоникотиноиды – обычные средства для обработки семян кукурузы и сои, токсичные для пчел. Однако самыми высокими концентрациями пестицидов в пчелиной пыльце были пиретроиды, инсектициды, обычно используемые для борьбы с комарами и другими неприятными вредителями.

«Хотя пыльца сельскохозяйственных культур составляла лишь незначительную часть того, что они собирали, пчелы в нашем исследовании подвергались воздействию гораздо более широкого спектра химических веществ, чем мы ожидали», — сказал Крупке. «Огромное количество пестицидов, которые мы обнаружили в образцах пыльцы, было поразительным. Сельскохозяйственные химикаты — это только часть проблемы. Домовладельцы и городские ландшафты вносят большой вклад, даже когда ульи находятся в непосредственной близости от посевных полей».

Сельскохозяйственные химикаты — это только часть проблемы. Домовладельцы и городские ландшафты вносят большой вклад, даже когда ульи находятся в непосредственной близости от посевных полей».

Лонг, в настоящее время доцент кафедры энтомологии в Университете штата Огайо, сказала, что она также «удивлена и обеспокоена» разнообразием пестицидов, обнаруженных в пыльце.

«Если вы заботитесь о пчелах как домовладелец, используйте инсектициды только тогда, когда вам это действительно нужно, потому что пчелы вступят с ними в контакт», — сказала она.

Шарики пыльцы, сделанные медоносными пчелами Индианы. Различия в окраске отражают различия видов цветков. (Фото Purdue Agriculture/Том Кэмпбелл)

Загрузить изображение

Исследование предполагает, что общий уровень воздействия пестицидов на медоносных пчел в Кукурузном поясе может быть значительно выше, чем считалось ранее, сказал Крупке. Отчасти это связано с тем, что исследовательские усилия и внимание средств массовой информации подчеркивают вредное воздействие неоникотиноидов на опылителей и их способность путешествовать и сохраняться в окружающей среде. Однако в нескольких исследованиях изучалось, как неурожайные растения могут подвергать пчел воздействию других классов пестицидов. Глядя на среду обитания медоносных пчел Среднего Запада через этот более широкий объектив и в течение всего сезона, можно получить более точное представление о том, с чем пчелы сталкиваются во время кормления, сказал Крупке.

Однако в нескольких исследованиях изучалось, как неурожайные растения могут подвергать пчел воздействию других классов пестицидов. Глядя на среду обитания медоносных пчел Среднего Запада через этот более широкий объектив и в течение всего сезона, можно получить более точное представление о том, с чем пчелы сталкиваются во время кормления, сказал Крупке.

Крупке и Лонг еженедельно с мая по сентябрь собирали пыльцу из ульев, расположенных на несельскохозяйственном лугу, на границе кукурузного поля, засеянного семенами, обработанными неоникотиноидом, и на границе кукурузного поля, засеянного необработанными семенами. Они отложили сбор урожая до тех пор, пока производители не посадили свой урожай, чтобы избежать сильно загрязненной пыли, возникающей при посадке семян, покрытых неоникотиноидом.

Образцы показали, что медоносные пчелы собирают подавляющее большинство своей пыльцы с некультивируемых растений, особенно из семейства растений, в которое входят клевер и люцерна.

Исследователи обнаружили 29 пестицидов в пыльце с луга, 29 пестицидов в пыльце обработанного кукурузного поля и 31 пестицид в пыльце необработанного кукурузного поля.

«Эти результаты действительно иллюстрируют, как медоносные пчелы хронически подвергаются воздействию многочисленных пестицидов в течение всего сезона, что делает пестициды важным долговременным фактором стресса для пчел», — сказал Лонг.

Наиболее распространенными химическими продуктами, обнаруженными в пыльце с каждого участка, были фунгициды и гербициды, типичные болезни растений и средства для борьбы с сорняками.

Из инсектицидов неоникотиноиды и пиретроиды были наиболее распространены в образцах пыльцы и представляют наибольший риск для пчел, сказал Крупке. Хотя оба токсичны для пчел, они различаются по уровню относительного риска. Неоникотиноиды более ядовиты для пчел, но в основном используются на сельскохозяйственных угодьях. И наоборот, пиретроиды обычно используются там, где могут находиться опылители — возле домов и садов с разнообразными цветущими растениями — потенциально подвергая пчел более высокому уровню химических веществ и более часто. Исследование показало отчетливые всплески пиретроидов в августе и сентябре, когда многие домовладельцы распыляют эти химикаты, чтобы избавиться от комаров, шершней и других неприятных вредителей.

Пыльца со всех трех участков также содержала ДЭТА, активный ингредиент большинства репеллентов от насекомых.

Крупке сказал, что мало что известно о том, как эти разнообразные пестициды взаимодействуют друг с другом, воздействуя на пчел. Токсичность инсектицидов, например, может увеличиваться в сочетании с некоторыми фунгицидами, которые сами по себе безвредны для насекомых.

В этом исследовании исследователи не оценивали здоровье колонии.

Исследование было опубликовано в Nature Communications во вторник (31 мая) и доступен по адресу http://dx.doi.org/10.1038/ncomms11629.

Северо-центральная региональная комплексная программа борьбы с вредителями Министерства сельского хозяйства США финансировала исследование.

Автор: Натали ван Хуз, 765-496-2050, [email protected]

Источники: Кристиан Крупке, 765-494-4912, ckrupke@[email protected]

90

Примечание для журналистов: С Кристианом Крупке лучше всего связаться по электронной почте (ckrupke@purdue. edu) до 6 9 июня.0004

edu) до 6 9 июня.0004

РЕЗЮМЕ

Некультивируемые растения представляют собой сезонный путь воздействия пестицидов на медоносных пчел

Элизабет Ю. Лонг 1; Кристиан Х. Крупке 2

1 Кафедра энтомологии, Университет штата Огайо, Центр сельскохозяйственных исследований и разработок Огайо, Вустер, Огайо 44691, США

2 Кафедра энтомологии, Университет Пердью, Западный Лафайет, Индиана 47907, США

E -mail: [email protected]

Недавние попытки оценить вклад неоникотиноидных инсектицидов в сокращение числа опылителей во всем мире были сосредоточены на медоносных пчелах и хронических уровнях воздействия, испытываемого при кормлении сельскохозяйственных культур, выращенных из семян, обработанных неоникотиноидами. Однако лишь немногие исследования рассматривают некультурные растения как потенциальный путь воздействия неоникотиноидов и других инсектицидов на опылителей. Здесь мы показываем, что пыльца, собранная пчелами-собирателями в ландшафтах с преобладанием кукурузы и сои, загрязнена в течение вегетационного периода несколькими сельскохозяйственными пестицидами, включая неоникотиноиды, используемые для обработки семян.

Это многолетние растения с одеревеневшим ярко выраженным стволом от 2 метров в высоту.

Это многолетние растения с одеревеневшим ярко выраженным стволом от 2 метров в высоту.