Содержание

Редкие виды растений Куршской косы | Куршская Коса

Редкие виды растений

В конце 2010 года впервые в Калининградской области вышла в свет Красная книга. Это коллективный труд многих ученых-биологов нашего края. Их многолетние исследования позволили обобщить сведения о распространении и современном состоянии животного и растительного мира области, а также предложить к охране наиболее уязвимые из них. Кроме того, в Красной книге приводятся описания уникальных экосистем, среди которых особое место занимает национальный парк «Куршская коса».

В разделах приложений Красной книги указываются «Списки таксонов, не включенных в Красную книгу Калининградской области, нуждающиеся в особом внимании и контроле», «Cписок редких видов дендрофлоры из числа интродуцентов», «Список видов, исчезнувших с территории Калининградской области за последние 50 лет».

Национальный парк «Куршская коса» представляет собой не только уникальную по структуре экосистему, но и небольшую по площади территорию. Но, несмотря на это, на ней обитает 20 видов охраняемых растений, что составляет почти четверть от всех редких растений, занесенных в Красную книгу Калининградской области. Кроме того, три редких вида культивируются на территории поселков как декоративные (тисс ягодный, первоцвет Юлии и ирис сибирский), а кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) и лещина древовидная (Corylus colurna) являются охраняемыми древесными интродуцентами, хорошо адаптировавшимися в естественных фитоценозах косы.

Но, несмотря на это, на ней обитает 20 видов охраняемых растений, что составляет почти четверть от всех редких растений, занесенных в Красную книгу Калининградской области. Кроме того, три редких вида культивируются на территории поселков как декоративные (тисс ягодный, первоцвет Юлии и ирис сибирский), а кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) и лещина древовидная (Corylus colurna) являются охраняемыми древесными интродуцентами, хорошо адаптировавшимися в естественных фитоценозах косы.

Они, также как и тисс ягодный (Taxus baccata), и первоцвет Юлии (Primula juliae), имеют федеральный статус охраны (Красная книга России, 2005).

Семь редких видов обитает в лесных ценозах Куршской косы. Среди них такие типичные представители сосняков-зеленомошников, как тайник сердцевидный (Listera cordata) и зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata). Зимолюбка относится к вечнозеленым полукустарничкам с неопадающими в течение нескольких сезонов кожистыми листьями, остающимися такими даже под снегом. Тайник сердцевидный очень уязвим в связи со своими маленькими размерами, хрупкими стеблем и корневой системой, которая располагается неглубоко в почве под моховым покровом. Даже незначительные повреждения поверхностных слоев лесной подстилки животными или человеком может вызвать гибель этого растения. Не выдерживает аналогичных воздействий на лесную подстилку и линнея северная, небольшой кустарничек с ползучими побегами.

Тайник сердцевидный очень уязвим в связи со своими маленькими размерами, хрупкими стеблем и корневой системой, которая располагается неглубоко в почве под моховым покровом. Даже незначительные повреждения поверхностных слоев лесной подстилки животными или человеком может вызвать гибель этого растения. Не выдерживает аналогичных воздействий на лесную подстилку и линнея северная, небольшой кустарничек с ползучими побегами.

Еще один вид обитает по опушкам сосняков на заросших мелкотравьем дюнах. Это армерия обыкновенная (Armeria vulgaris), небольшое растение с ярко-розовыми цветками, собранными в головчатые соцветия.

Пять редких видов относятся к растениям, обитающим на дюнах. Среди них синеголовник приморский (Eryngium maritimum), занесенный в списки редких растений России с категорией статуса «2» — «Сокращающиеся в численности». На территории национального парка имеются несколько ценопопуляций синеголовника, расположенных в разных по структуре дюнных экосистемах и разных их частях.

Основными причинами уязвимости этого растения на косе являются в основном природные факторы (развевание субстрата или, наоборот, засыпание растения песком). Установлено, что основной способ размножения синеголовника – семенной. К сожалению, в отдельные годы на косе наблюдаются периодические заносы мест обитания растения мощным слоем песка, что приводит к позднему началу вегетации и цветения, а это не способствует вызреванию семян. В такие годы растение не возобновляется.

К видам, обитающим на незакрепленных, развеваемых песках, не терпящим даже малейшего задернения, принадлежит козлобородник разносемянный (Tragopogon heterospermus) и льнянка Лёзеля (Linaria loeselii), названная так в честь известного прусского ботаника Йохана Лёзеля (1607 — 1655), посвятившего множество своих работ исследованиям, связанным с растениями-псаммофитами Куршской косы.

Гипсофила или качим метельчатый (Gypsophila paniculata) – распространена как по авандюне, так и в разреженных сосновых лесах. История появления качима метельчатого на Куршской косе связана с серединой XIX века. Как показывают литературные источники, это весьма декоративное растение впервые было обнаружено около Клайпеды (Memel) в 1858 году, а в 1864 уже указывалось на Куршской косе (Abromeit at all., 1889). В настоящее время самые крупные ценопопуляции отмечаются в центральной части российской территории косы (сосняки и обочины дорог) и севернее пос. Морское, недалеко от границы с Литвой (здесь вид распространен в основном по авандюне). Достаточно мощная корневая система позволяет этому многолетнему растению вместе с другими травами-пескоукрепителями участвовать в удержании подвижных песков. Кроме того, растение весьма декоративно и играет особую эстетическую роль в дюнных ландшафтах побережья Балтийского моря.

История появления качима метельчатого на Куршской косе связана с серединой XIX века. Как показывают литературные источники, это весьма декоративное растение впервые было обнаружено около Клайпеды (Memel) в 1858 году, а в 1864 уже указывалось на Куршской косе (Abromeit at all., 1889). В настоящее время самые крупные ценопопуляции отмечаются в центральной части российской территории косы (сосняки и обочины дорог) и севернее пос. Морское, недалеко от границы с Литвой (здесь вид распространен в основном по авандюне). Достаточно мощная корневая система позволяет этому многолетнему растению вместе с другими травами-пескоукрепителями участвовать в удержании подвижных песков. Кроме того, растение весьма декоративно и играет особую эстетическую роль в дюнных ландшафтах побережья Балтийского моря.

Редкие луговые растения представлены тремя видами: двумя орхидными — пальчатокоренником майским (Dactylorhiza majalis) и ятрышником дремликом (Orchis morio), а также одним папоротником — ужовником обыкновенным (Ophioglossum vulgatum). Среди луговых орхидей Куршской косы ятрышник дремлик имеет особое значение, т.к. является охраняемым не только во всех странах балтийского региона, но и в России. Причем, только на территории национального парка «Куршская коса» расположена самая крупная в России популяция этого вида. Здесь также встречаются разнообразные цветовые формы растения – от пурпурной до почти белой.

Среди луговых орхидей Куршской косы ятрышник дремлик имеет особое значение, т.к. является охраняемым не только во всех странах балтийского региона, но и в России. Причем, только на территории национального парка «Куршская коса» расположена самая крупная в России популяция этого вида. Здесь также встречаются разнообразные цветовые формы растения – от пурпурной до почти белой.

Из редких охраняемых видов водных фитоценозов Куршской косы хвостовник обыкновенный или водяная сосенка (Hippuris vulgaris) отличается необычным строением и по внешнему виду напоминает некоторые хвощи или молодые сосны. Он обитает в прибрежной зоне небольших прудов в районе пос. Морское и в мелиоративных канавах черноольшаников южнее пос. Рыбачий. Болотоцветник щитолистный (Nymphoides peltata) – типичное водное растение с плавающими на поверхности воды листьями и небольшими желтыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. Он встречается вдоль побережья Куршского залива, главным образом в корневой части косы. Лютик распростертый (Ranunculus reptans) – очень редкое для Калининградской области растение, единственным местом обитания которого указывается территория национального парка. Он встречается вдоль побережья Куршского залива в районе пос. Рыбачий.

Лютик распростертый (Ranunculus reptans) – очень редкое для Калининградской области растение, единственным местом обитания которого указывается территория национального парка. Он встречается вдоль побережья Куршского залива в районе пос. Рыбачий.

Крупное верховое болото на Куршской косе располагается в корневой части. Небольшие островные участки выхода торфов на поверхность наблюдаются почти по всей территории парка. Эти условия благоприятны для произрастания некоторых характерных болотных видов. Среди них и эрика крестолистная (Erica tetralix). Согласно информации Красной книги Калининградской области эрика считается утраченной на территории Куршской косы. Ее последние находки фиксировались специалистами – ботаниками в 1970 – 80гг.

Таким образом, практически во всех фитоценозах национального парка встречаются редкие и охраняемые виды растений, что лишний раз подтверждает тот высокий статус, который носит эта территория.

Редкие и охраняемые сосудистые растения Куршской косы

Редкие и охраняемые растения Куршской косы

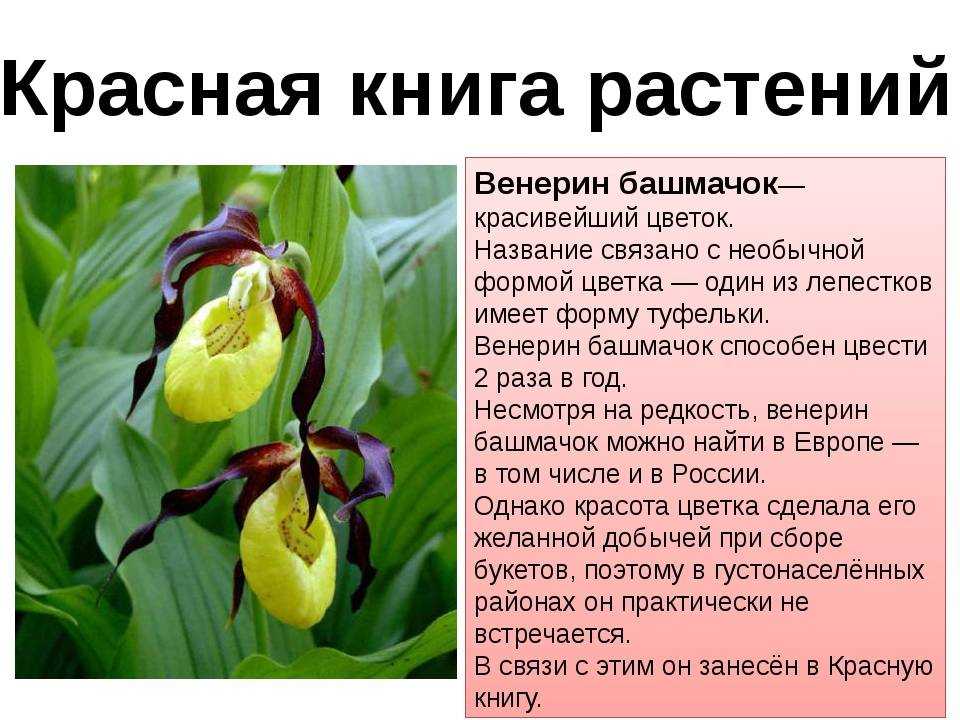

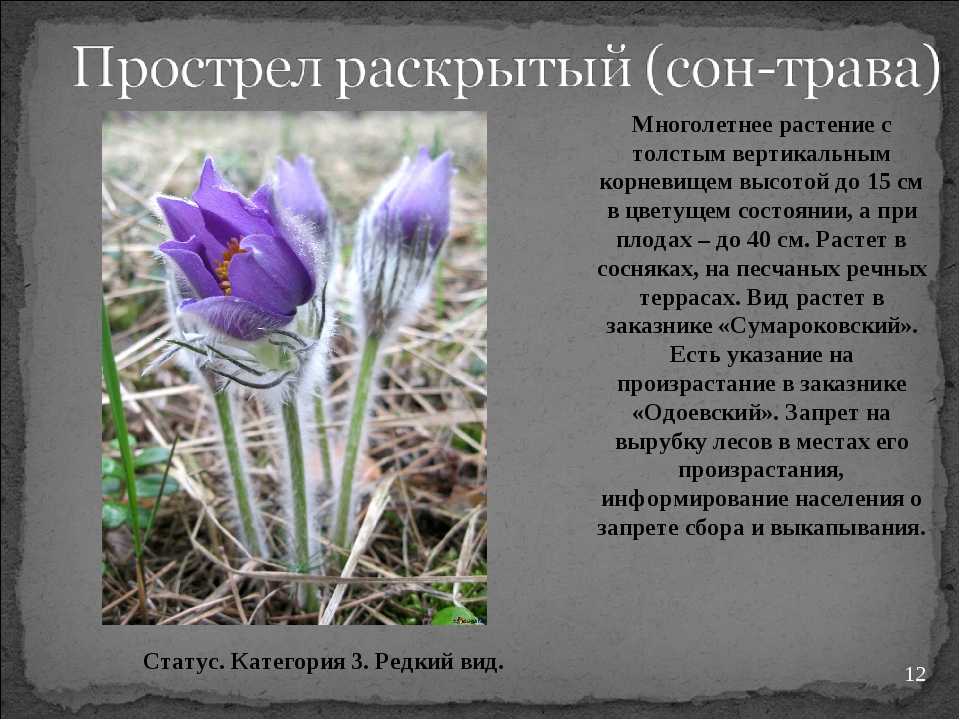

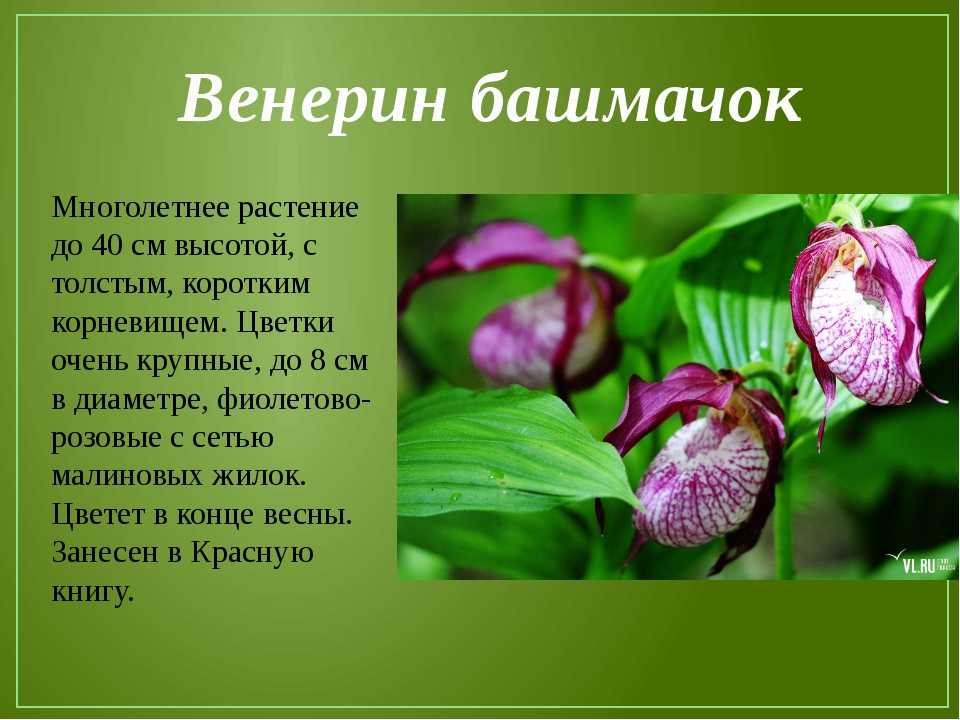

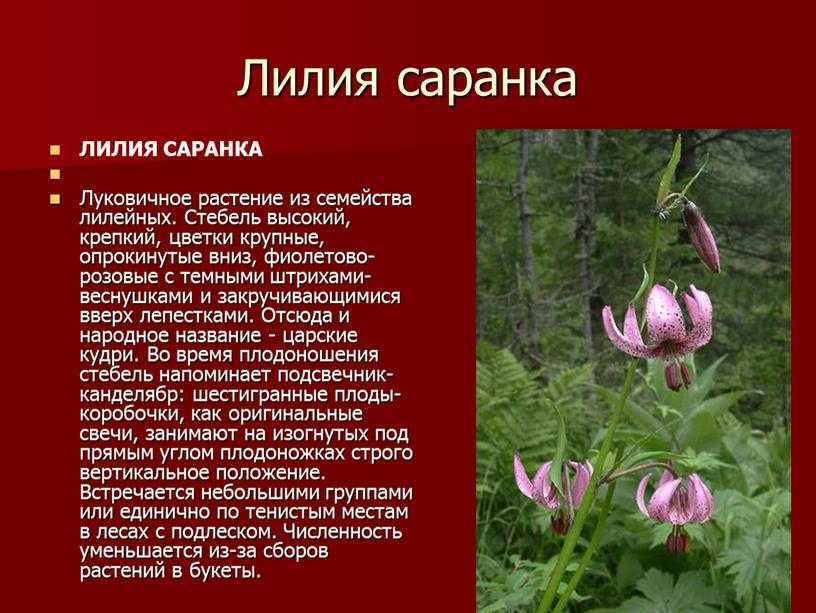

Последняя редакция Красной Книги Калининградской области увидело свет в 2010 году. Среди их известные лекарственные растения, численность которых постоянно сокращается из-за нерационального сбора. Это борец пестрый, толокнянка обыкновенная, купена мутовчатая, медуница узколистная, прострел луговой, валериана цельнолистная. В Книгу занесены также редкие папоротники — костенцы постенный и волосовидный, гроздовники полулунный и ромашколистный. В число исчезающих попали и декоративные дикорастущие растения, в том числе и раннецветущие – гипсофила или качим метельчатый, гладиолус черепичатый, герань лесная, гусиный лук луговой, лилия царские кудри, скабиоза бледно-желтая, Основными причинами снижения численности редких растений является хозяйственная деятельность человека, коренным образом изменяющая условия существования растений и вызывающая их гибель. Кликнув по растениям перечисленным ниже вы найдете массу информации о них, начиная с описания, свойств, состава и заканчивая увидите их фото, фотографии, картинки:

Все растения из красной книги по разным причинам находятся на грани исчезновения, и в наших силах не допустить их уничтожения. Каждый человек встретивший растения из красной книги, должен помогать их размножению или хотя бы оставлять в нетронутом состоянии. Дополнительная информация лекарственные растения красной книги Главная страница ozonit.

О растениях К сведению Масла растений

|

Содержание некоторых групп фенольных соединений и биологическая активность экстрактов различных частей галофитов Spergularia marina (L.) Griseb. и Glaux maritima L. при разной степени засоления почв

. 2022 30 июня; 11 (13): 1738.

doi: 10. 3390/plants11131738.

3390/plants11131738.

Артем Пунгин

1

, Ларцева Лидия

1

, Виолетта Лоскутникова

1

, Владислав Шахов

1

, Олеся Кроль

1

, Елена Попова

1

, Андрей Коломиец

1

, Надежда Николаева

1

, Александра Володина

1

принадлежность

- 1 Институт живых систем Балтийского федерального университета им. И. Канта, ул. 2, 236040 Калининград, Россия.

PMID:

35807689

PMCID:

PMC9269476

DOI:

10.

3390/растения11131738

3390/растения11131738

Бесплатная статья ЧВК

Артем Пунгин и др.

Растения (Базель).

.

Бесплатная статья ЧВК

. 2022 30 июня; 11 (13): 1738.

doi: 10.3390/plants11131738.

Авторы

Артем Пунгин

1

, Ларцева Лидия

1

, Виолетта Лоскутникова

1

, Владислав Шахов

1

, Олеся Кроль

1

, Елена Попова

1

, Андрей Коломиец

1

, Надежда Николаева

1

, Александра Володина

1

принадлежность

- 1 Институт живых систем Балтийского федерального университета им.

И. Канта, ул. 2, 236040 Калининград, Россия.

И. Канта, ул. 2, 236040 Калининград, Россия.

PMID:

35807689

PMCID:

ПМС9269476

DOI:

10.3390/растения11131738

Абстрактный

Галофитные растения известны своей устойчивостью к суровым условиям окружающей среды, связанным с избытком солей в местах их обитания. Их устойчивость к засолению обусловлена, в том числе, высокой способностью обезвреживать свободные радикалы благодаря относительно высокому содержанию антиоксидантов. На побережье Балтийского моря и в лагунах встречается несколько редких видов галофитов, занесенных в Красную книгу Калининградской области (Россия) и Балтийского региона, таких как Spercularia marina (L. ) Griseb. и Gaux maritima L. Целью исследований было изучение накопления отдельных групп фенольных соединений в различных частях растений S. marina и G. maritima в условиях слабого и сильного засоления почв, а также а также для анализа антиоксидантной, антибактериальной и фунгицидной активности экстрактов изучаемых видов растений. Настоящее исследование показало увеличение общего содержания фенолов в корнях и побегах S. marina, и побеги G. maritima, в ответ на повышенное засоление почвы. При этом общее содержание флавоноидов во всех исследованных частях двух видов растений оставалось неизменным. Однако содержание отдельных флавоноидов (гесперетина, эпикатехина, производного апигенина, производного лютеолина) у S. marina повышалось, у G. maritima наблюдалась тенденция к снижению содержания флавоноидов в корнях и побегах с увеличением засоленность почвы. Отмечено увеличение общего содержания гидроксикоричных кислот в корнях 9 растений.

) Griseb. и Gaux maritima L. Целью исследований было изучение накопления отдельных групп фенольных соединений в различных частях растений S. marina и G. maritima в условиях слабого и сильного засоления почв, а также а также для анализа антиоксидантной, антибактериальной и фунгицидной активности экстрактов изучаемых видов растений. Настоящее исследование показало увеличение общего содержания фенолов в корнях и побегах S. marina, и побеги G. maritima, в ответ на повышенное засоление почвы. При этом общее содержание флавоноидов во всех исследованных частях двух видов растений оставалось неизменным. Однако содержание отдельных флавоноидов (гесперетина, эпикатехина, производного апигенина, производного лютеолина) у S. marina повышалось, у G. maritima наблюдалась тенденция к снижению содержания флавоноидов в корнях и побегах с увеличением засоленность почвы. Отмечено увеличение общего содержания гидроксикоричных кислот в корнях 9 растений. 0101 Glaux maritima , а также увеличение содержания протокатеховой кислоты в корнях и побегах Spergularia marina . Установлена положительная связь между антиоксидантной активностью экстрактов корней S. marina и общим содержанием фенольных соединений, а также экстрактов побегов G. maritima и общим содержанием фенольных соединений. Экстракты S. marina не проявляли антибактериальной активности в отношении Escherichia coli и Bacillus subtilis , а слабая фунгицидная активность экстрактов стеблей и соцветий, выращенных на почвах с высоким уровнем засоления, выявлена в отношении Candida albicans . Экстракты корней и побегов G. maritima показали слабую противомикробную и фунгицидную активность.

0101 Glaux maritima , а также увеличение содержания протокатеховой кислоты в корнях и побегах Spergularia marina . Установлена положительная связь между антиоксидантной активностью экстрактов корней S. marina и общим содержанием фенольных соединений, а также экстрактов побегов G. maritima и общим содержанием фенольных соединений. Экстракты S. marina не проявляли антибактериальной активности в отношении Escherichia coli и Bacillus subtilis , а слабая фунгицидная активность экстрактов стеблей и соцветий, выращенных на почвах с высоким уровнем засоления, выявлена в отношении Candida albicans . Экстракты корней и побегов G. maritima показали слабую противомикробную и фунгицидную активность.

Ключевые слова:

Глаукс приморский; Спергулярия марина; антибактериальная активность; антиоксидантная активность; флавоноиды; фунгицидная активность; галофиты; гидроксикоричные кислоты; вторичные метаболиты; засоление почвы.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок А1

Хроматографический профиль фенольных…

Рисунок А1

Хроматографический профиль фенольных кислот и флавоноидов при 254 нм для различных…

Рисунок А1

Хроматографический профиль фенольных кислот и флавоноидов при 254 нм для различных частей Spergularia marina : корни при слабом ( a ) и сильном ( b ) засолении почвы, побеги при слабом ( c ) и сильном ( d ) засоленность почвы, цветение при слабом ( e ) и сильном ( f ) засолении почвы. 1—3,4-дигидроксибензойная кислота; 2 — катехин; 3 – хлорогеновая кислота; 4 — производное лютеолина; 5 — эпикатехин; 6–12 – производное апигенина; 13, 14 – производное трицина; 15 — цикориевая кислота; 16 — производное трицина; 17 – розмариновая кислота; 18 — гесперетин; НИ – не идентифицирован.

1—3,4-дигидроксибензойная кислота; 2 — катехин; 3 – хлорогеновая кислота; 4 — производное лютеолина; 5 — эпикатехин; 6–12 – производное апигенина; 13, 14 – производное трицина; 15 — цикориевая кислота; 16 — производное трицина; 17 – розмариновая кислота; 18 — гесперетин; НИ – не идентифицирован.

Рисунок А2

Хроматографический профиль фенольных…

Рисунок А2

Хроматографический профиль фенольных кислот и флавоноидов при 254 нм для различных…

Рисунок А2

Хроматографический профиль фенольных кислот и флавоноидов при 254 нм для различных частей Glaux maritima : корни в слабом ( a ) и сильном ( b ) засолении почвы, побеги в слабом ( c ) и сильном ( d ) засолении почвы. 1—3,4-дигидроксибензойная кислота; 2 — катехин; 3 – хлорогеновая кислота; 4 — производное кверцетина; 5 — производное кемпферола; 6 – феруловая кислота; 7, 8 — производное кемпферола; 9 — производное кверцетина; 10 – кверцетин 3-β-d-глюкозид; 11, 12, 13 – производное кверцетина; 14 — п-кумаровая кислота; 15, 16 – производное кверцетина; 17—гиперобороты; 18 – кверцетин 3-О-рутинозид; 19— кемпферол 3-О-глюкозид; НИ – не идентифицирован.

1—3,4-дигидроксибензойная кислота; 2 — катехин; 3 – хлорогеновая кислота; 4 — производное кверцетина; 5 — производное кемпферола; 6 – феруловая кислота; 7, 8 — производное кемпферола; 9 — производное кверцетина; 10 – кверцетин 3-β-d-глюкозид; 11, 12, 13 – производное кверцетина; 14 — п-кумаровая кислота; 15, 16 – производное кверцетина; 17—гиперобороты; 18 – кверцетин 3-О-рутинозид; 19— кемпферол 3-О-глюкозид; НИ – не идентифицирован.

Рисунок 1

Общее содержание фенольных…

Рисунок 1

Суммарное содержание фенольных соединений в разных частях изучаемых растений…

фигура 1

Суммарное содержание фенольных соединений в разных частях изучаемых растений S. marina и G. maritima при разной степени засоления почв. Разные буквы обозначают существенные различия между разными уровнями засоленности почвы ( t — тест, p ≤ 0,05).

Разные буквы обозначают существенные различия между разными уровнями засоленности почвы ( t — тест, p ≤ 0,05).

Рисунок 2

Общее содержание флавоноидов…

Рисунок 2

Суммарное содержание флавоноидов в разных частях изучаемых растений…

фигура 2

Суммарное содержание флавоноидов в разных частях исследуемых растений S. marina и G. maritima при разной степени засоления почв. Разные буквы обозначают существенные различия между разными уровнями засоленности почвы ( t — тест, p ≤ 0,05).

Рисунок 3

Всего гидроксикоричных кислот в корнях…

Рисунок 3

Всего гидроксикоричных кислот в корнях ( a ) и побегах ( b )…

Рисунок 3

Сумма гидроксикоричных кислот в корнях ( a ) и побегах ( b ) G. maritima при разной степени засоления почвы. Разные буквы обозначают существенные различия между разными уровнями засоления почвы ( т — тест, р ≤ 0,05).

maritima при разной степени засоления почвы. Разные буквы обозначают существенные различия между разными уровнями засоления почвы ( т — тест, р ≤ 0,05).

Рисунок 4

Антиоксидантная активность (DPPH) экстрактов…

Рисунок 4

Антиоксидантная активность (DPPH) экстрактов из разных частей изучаемых растений…

Рисунок 4

Антиоксидантная активность (DPPH) экстрактов из разных частей изучаемых растений S. marina и G. maritima при разной степени засоления почв. Разные буквы обозначают существенные различия между разными уровнями засоленности почвы ( t — тест, p ≤ 0,05).

Рисунок 5

Карта с указанием мест произрастания…

Рисунок 5

Карта, показывающая места роста S. marina и G. maritima .

marina и G. maritima .

Рисунок 5

Карта с указанием мест произрастания S. marina и G. maritima .

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

Бактериальное разнообразие, связанное с ризосферой и эндосферой двух галофитов: Glaux maritima и Salicornia europaea .

Ямамото К., Шива Ю., Ишиге Т., Сакамото Х., Танака К., Учино М., Танака Н., Огури С., Сайто Х., Цусима С.

Ямамото К. и др.

Фронт микробиол. 2018 28 ноября; 9:2878. doi: 10.3389/fmicb.2018.02878. Электронная коллекция 2018.

Фронт микробиол. 2018.PMID: 30555434

Бесплатная статья ЧВК.Изменение содержания некоторых групп фенольных соединений и биологической активности экстрактов различных частей вереска ( Calluna vulgaris (L.

) Hull) на разных стадиях роста.

) Hull) на разных стадиях роста.Чепель В., Лисун В., Скрыпник Л.

Чепель В и др.

Растения (Базель). 2020 июль 22;9(8):926. doi: 10.3390/plants9080926.

Растения (Базель). 2020.PMID: 32707963

Бесплатная статья ЧВК.Ранние эффекты солевого стресса на физиологический и окислительный статус галофитов Lobularia maritima.

Бен Хсуна А., Гнейм-Херрера Т., Бен Ромдан В., Даббус А., Бен Саад Р., Брини Ф., Абделли С., Бен Хамед К.

Бен Хсуна А. и др.

Функция биологии растений. 2020 сен;47(10):912-924. дои: 10.1071/FP19303.

Функция биологии растений. 2020.PMID: 32611480

Радикальное очищение и противовоспалительное действие галофита Spergularia marina Griseb.

Ким Х.С., Ким Дж.А.

, Карадениз Ф., Ан Б.Н., Конг С.С.

, Карадениз Ф., Ан Б.Н., Конг С.С.

Ким Х.С. и др.

Z Naturforsch C J Biosci. 2014 ноябрь-декабрь;69(11-12):425-33. doi: 10.5560/znc.2014-0098.

Z Naturforsch C J Biosci. 2014.PMID: 25854762

Лечение земли: обзор антропогенного засоления почвы и растительных стратегий устойчивого смягчения последствий.

Литалиен А., Зиб Б.

Литалиен А. и др.

Научная общая среда. 2020 1 января; 698: 134235. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134235. Epub 2019 2 сентября.

Научная общая среда. 2020.PMID: 31783465

Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

использованная литература

Крэгг Г.М., Ньюман Д.Дж. Натуральные продукты: постоянный источник новых потенциальных лекарств. Биохим. Биофиз. Acta-Gen.

Сабж. 2013; 1830:3670–3695. doi: 10.1016/j.bbagen.2013.02.008.

Сабж. 2013; 1830:3670–3695. doi: 10.1016/j.bbagen.2013.02.008.—

DOI

—

ЧВК

—

пабмед

Салехи Б., Аззини Э., Зукка П., Варони Э.М., Кумар Н.В.А., Дини Л., Панзарини Э., Райкович Дж., Фокоу П.В.Т., Пелузо И. и др. Биоактивные вещества растительного происхождения и расстройства, связанные с окислительным стрессом: ключевая тенденция к здоровому старению и продвижению долголетия. заявл. науч. 2020;10:947. дои: 10.3390/app10030947.

—

DOI

Зехироглу С., Озтюрк Сарыкая С.Б. Значение и место антиоксидантов в современных научно-технических исследованиях. Дж. Пищевая наука. Технол. 2019;56:4757–4774. doi: 10.1007/s13197-019-03952-x.

—

DOI

—

ЧВК

—

пабмед

Лобо В.

, Патил А., Фатак А., Чандра Н. Свободные радикалы, антиоксиданты и функциональные продукты: влияние на здоровье человека. Фармакогн. 2010; 4:118. дои: 10.4103/0973-7847.70902.

, Патил А., Фатак А., Чандра Н. Свободные радикалы, антиоксиданты и функциональные продукты: влияние на здоровье человека. Фармакогн. 2010; 4:118. дои: 10.4103/0973-7847.70902.—

DOI

—

ЧВК

—

пабмед

Ян С., Лиан Г. РОС и болезни: роль в обмене веществ и энергообеспечении. Мол. Клетка. Биохим. 2020; 467:1–12. doi: 10.1007/s11010-019-03667-9.

—

DOI

—

ЧВК

—

пабмед

Грантовая поддержка

- 21-74-00035/Российский научный фонд

Введение | SpringerLink

«>Загородных В.А., Довбня А.В., Жамойда В.А. (2001) В: Харин Г.С. (ред.) Стратиграфия Калининградской области. КГУ, Калининград, 226 стр

Google ученый

Орленок В.В., Баринова Г.М., Кучерявый П.П., Уляшев Г.Л. (2001) Озеро Виштитис: природа, история, экология. Издательство Калининградского государственного университета, Калининград, 212. С. 9.0003

Google ученый

Федоров Г.М. (2001) Население Калининградской области. Демографические условия для обоснования территориальной схемы градостроительного развития Калининградской области и ее отдельных районов. КГУ, Калининград, 111 стр

Google ученый

Орленок В.В. (ред.) (2002) Географический атлас Калининградской области. КГУ, Калининград, 276 стр.

Google ученый

Баринова Г.М. (2002) Калининградская область. Климат. Янтарный край, г. Калининград, 413 стр.

Google ученый

Волкова И.И., Корнеевец В.С., Федоров Г.М. (2002) В: Федоров Г.М. (ред.) Вислинская (Балтийская) коса. Потенциал возможностей. КГУ, г. Калининград, 72 стр

Google ученый

Калининградский печатный двор (2002) Отчет о состоянии и охране окружающей среды Калининградской области в 2001 году. Калининградский печатный двор, Калининград, 160 стр. (на русском языке)

Google ученый

Комитет природных ресурсов Калининградской области (2003) Состояние окружающей среды Калининградской области в 2003 году. Комитет природных ресурсов Калининградской области, Калининград, 160 стр.

Google ученый

Орленок В.В. (ред.) (2004) География Янтарного края. Янтарный Сказ, Калининград, 416 стр

Google ученый

Цыбин Ю.А. (ред.) (2004) Схема охраны природы Калининградской области. ТЕНАКС МЕДИА, Калининград, 136 стр.

Google ученый

Янтарная сказка (2004) Доклад о состоянии и охране окружающей среды Калининградской области в 2003 г. Янтарная сказка, Калининград, 216 стр.

Google ученый

Загородных В.А., Кунаева Т.А. (2005) Геология и полезные ископаемые Калининградской области. Янтарный Сказ, Калининград, 208 стр

Google ученый

Орленок В.В., Федоров Г.М. (2005) Страноведение России. КГУ, Калининград, 259 стр.

Google ученый

Страноведение России (2005) Калининградская область: учебное пособие для студентов, обучающихся по географическим специальностям. Иммануила Канта, Балтийский федеральный университет, Калининград, 259стр

Google ученый

Гусев А.Л., Маслов В.Н. (ред.) (2006) История сельского хозяйства Калининградской области: 1945–2006 гг. ИП Мишуткина И.В., Калининград, 464 стр.

Google ученый

Орленок В.В. (ред.) (2007) География Калининградской области. Географические полевые работы Текст.: учебник. ИКСУР, Калининград

Google ученый

Науменко Е.Н. (2007) Зоопланктон Вислинского залива. КГТУ, Калининград, 210 стр.

Google ученый

О.Ю. Шмидта ИФЗ РАН (2008) Комплексные сейсмологические и тектонические исследования для оценки сейсмической опасности территории г. Калининграда в 2008 г. Научно-технический отчет, 306 стр.

Калининграда в 2008 г. Научно-технический отчет, 306 стр.

Google ученый

Кулаков В.И. и др. (2008) Куршская коса. Культурный ландшафт. Янтарный сказ, Калининград, 432 стр.

Google ученый

Каджоян Ю.С., Касимов Н.С. (ред.) (2008) Нефть и окружающая среда Калининградской области. В. И. Наземные экосистемы. Янтарный Сказ, Калининград, 360 стр

Google ученый

Тылик К.В., Шибаев С.В. (ред.) (2008) Озеро Виститис. ИП Мишуткина, Калининград, 144 стр

Google ученый

Шибаев С.В., Хлопников М.М., Соколов А.С. и др. (2008) Рыбохозяйственный учет трансграничных вод России (Калининградская область) и Литвы. ИП Мишуткина, Калининград, 200 стр.

Google ученый

Дедков В.П., Гришанов Г.В. (ред.) (2010) Красная книга Калининградской области. Университет Иммануила Канта, Калининград, стр. 334

Google ученый

Правительство Калининградской области (2013 г.) Доклад: об экологическом состоянии Калининградской области в 2012 г. Правительство Калининградской области, Калининград, 164 стр.

Google ученый

Медведев В.А., Алексеев Ф.Е. (ред.) (2013) Природа Калининградской области. Пейзажи. Особо охраняемые природные территории. Исток, г. Калининград, стр. 192

Google ученый

Кропинова Е.Г. (ред.) (2015) Природные и историко-культурные перекрестки в Балтийском регионе. Пикторика, Калининград, 144 стр.

Google ученый

Федоров Г. М. (ред.) (2016) Калининградская обл. Природные условия и ресурсы: рациональное использование и охрана. Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, 224 стр.

М. (ред.) (2016) Калининградская обл. Природные условия и ресурсы: рациональное использование и охрана. Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, 224 стр.

Google ученый

Жамойда В.А. и др. (2017) Минеральные ресурсы Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_115

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Сивков В.В., Жамойда В.А. (2017) Месторождения янтаря в Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_116

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Михневич Г.С. (2017) Состав дочетвертичных поверхностных и четвертичных отложений на территории Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_87

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Колесник Т.Б. (2017) Плейстоценовые отложения Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_88

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Романова Е.А. и др. (2017) Современные ландшафты Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_86

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Напреенко-Дорохова Т.В., Напреенко М.Г. (2017) История и закономерности формирования лесов и торфяников Калининградской области в голоцене. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_89

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Волкова И.И. и др. (2017) Эоловые прибрежно-морские природные комплексы в Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_96

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Романова Е.А. и др. (2017) Факторы и закономерности современного развития территориальных единиц Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_90

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Романова Е.А. и др. (2017) Особенности урбанистических геосистем Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_91

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Берникова Т.А. и др. (2017) Экологические особенности водотоков Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_108

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Домнин Д.А. и др. (2017) Формирование и перераспределение речного стока в бассейне реки Преголя. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_97

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Шибаева М.Н. и др. (2017) Гидробиологическая характеристика водоемов Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_99

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Ежова Е.Е. и др. (2017) Структура и состав биологических сообществ реки Преголя (Вислинский залив, Балтийское море). Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_107

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Ланге Е.К. (2017) Фитопланктонное сообщество малых рек бассейна реки Преголя. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_100

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Володина А.А. и др. (2017) Флора и растительность малых рек речной системы Преголя в Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_95

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Михневич Г.С. (2017) Состояние охраны подземных вод от загрязнения в Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_93

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Шибаев С.В. и др. (2017) Текущее состояние озера Виститис в Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_112

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Волкова И.И. и др. (2017) Особо охраняемые природные территории Калининградской области. Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_98

Перекрёстная ссылка

Google ученый

Кропинова Е.Г. (2017) Сокращение площади пляжей как основной ограничивающий фактор развития устойчивого туризма (на примере Калининградской области). Handb Environ Chem. дои: 10.1007/698_2017_113

Перекрёстная ссылка

Google ученый

В неё вошли 4 вида мхов, 9 – лишайников, 19 грибов и 83 вида сосудистых растений.

В неё вошли 4 вида мхов, 9 – лишайников, 19 грибов и 83 вида сосудистых растений. Не менее губительными оказываются несанкционированный сбор лекарственного сырья и декоративных цветов.

Не менее губительными оказываются несанкционированный сбор лекарственного сырья и декоративных цветов. ru

ru 3390/растения11131738

3390/растения11131738 И. Канта, ул. 2, 236040 Калининград, Россия.

И. Канта, ул. 2, 236040 Калининград, Россия. ) Hull) на разных стадиях роста.

) Hull) на разных стадиях роста. , Карадениз Ф., Ан Б.Н., Конг С.С.

, Карадениз Ф., Ан Б.Н., Конг С.С. Сабж. 2013; 1830:3670–3695. doi: 10.1016/j.bbagen.2013.02.008.

Сабж. 2013; 1830:3670–3695. doi: 10.1016/j.bbagen.2013.02.008.

, Патил А., Фатак А., Чандра Н. Свободные радикалы, антиоксиданты и функциональные продукты: влияние на здоровье человека. Фармакогн. 2010; 4:118. дои: 10.4103/0973-7847.70902.

, Патил А., Фатак А., Чандра Н. Свободные радикалы, антиоксиданты и функциональные продукты: влияние на здоровье человека. Фармакогн. 2010; 4:118. дои: 10.4103/0973-7847.70902.