Содержание

6 класс. Биология. Корень. Видоизменения корня — Видоизменения корня

Комментарии преподавателя

Основная функция корня – всасывание воды и минеральных веществ.

На сухих полях длина корней пшеницы достигает 2,5 м, а на увлажненных – 0,5 м. Но они гораздо гуще. Основное условие – увлажненность почвы.

В тундре корни расположены у поверхности, а сами растения низкорослые. Это связано с низкой питательностью почвы и наличием вечной мерзлоты. Корни карликовой березы (см. Рис. 1) достигают 20 см. Но при помещении растения в более благоприятные условия размеры корней увеличиваются.

Рис. 1. Береза карликовая

Пустынные растения имеют очень длинные корни, что связано с глубоким расположением грунтовых вод. Длина корней ежовника безлистного (см. Рис. 2) – 15 м. Растения без развитой корневой системы приспособлены к поглощению влаги из тумана с помощью стеблей и листьев.

Рис. 2. Ежовник безлистный

Развитие корнеплода

Весной посейте на грядке морковь, свеклу, репу. Через неделю после появления всходов каждую неделю выдергивайте саженцы по одному. Рассматривайте и зарисовывайте корневую систему. Отмечайте дату. Сделайте альбом из рисунков, по которому проследите развитие корнеплодов.

Через неделю после появления всходов каждую неделю выдергивайте саженцы по одному. Рассматривайте и зарисовывайте корневую систему. Отмечайте дату. Сделайте альбом из рисунков, по которому проследите развитие корнеплодов.

Редис, свекла (см. Рис. 3), репа, морковь запасают питательные вещества в увеличенных корнях. При накоплении в них запасных питательных веществ становятся мясистыми. Если эти образования съедобны для человека или животных, их называют корнеплодами.

Рис. 3. Свекла обыкновенная

В образовании корнеплодов принимают участие главный корень и нижние участки стебля.

Корневые клубни (см. Рис. 4) появляются в результате утолщения боковых или придаточных корней. Развиты у георгин, чистяка, батата, маниоки.

Рис. 4. Корневые клубни батата

Втягивающие корни – корни, способные сильно укорачиваться. Они втягивают под землю луковицу лука, пролесок, тюльпанов, орхидей, шафрана. Корни имеют поперечные морщины.

Знаете ли вы, что…

Из корнеплодов сахарной свеклы получают сахар.

Корневая система кукурузы разрастается в стороны от стебля почти на 2 метра, репчатого лука – на 60-70 см.

Основная масса корней большинства растений разрастается на глубине 15-18 см.

Корни моркови длиннее надземной части растения примерно в 7 раз.

У плющей развиваются корни-прицепки (см. Рис. 5), которыми растение крепится к опоре (скале, стволу дерева).

Рис. 5. Корни-прицепки плюща

Корнеплоды и корневые клубни не следует путать с корневищами и настоящими клубнями. Корневища и клубни – видоизменения побегов, не имеющие отношения к корням.

Эпифиты – растения, живущие на поверхности других растений. Не являются паразитами, так как от растения-опоры не получают питательных или минеральных веществ. Пример – орхидеи (см. Рис. 6). Они имеют воздушные корни, свободно свисающие вниз или участвующие в прикреплении к стволу. Могут фотосинтезировать, в этом случае имеют зеленый цвет. Некоторые орхидеи не имеют листьев (орхидея безлистная), весь фотосинтез осуществляется корнями.

Рис. 6. Орхидея

У некоторых эпифитов вообще нет корней – тилландсия луковичная (см. Рис. 7).

Рис. 7. Тилландсия луковичная

Дыхательные корни (пневматофоры) – образуются у голосеменных и покрытосеменных растений, произрастающих на топкой почве (берега рек). Например, у ивы ломкой (см. Рис. 8), мангр. Корни растут вертикально вверх, пока не достигают поверхности почвы. По межклетникам воздух перемещается к корням, находящимся глубже, – в условиях недостатка кислорода.

Рис. 8. Ива ломкая

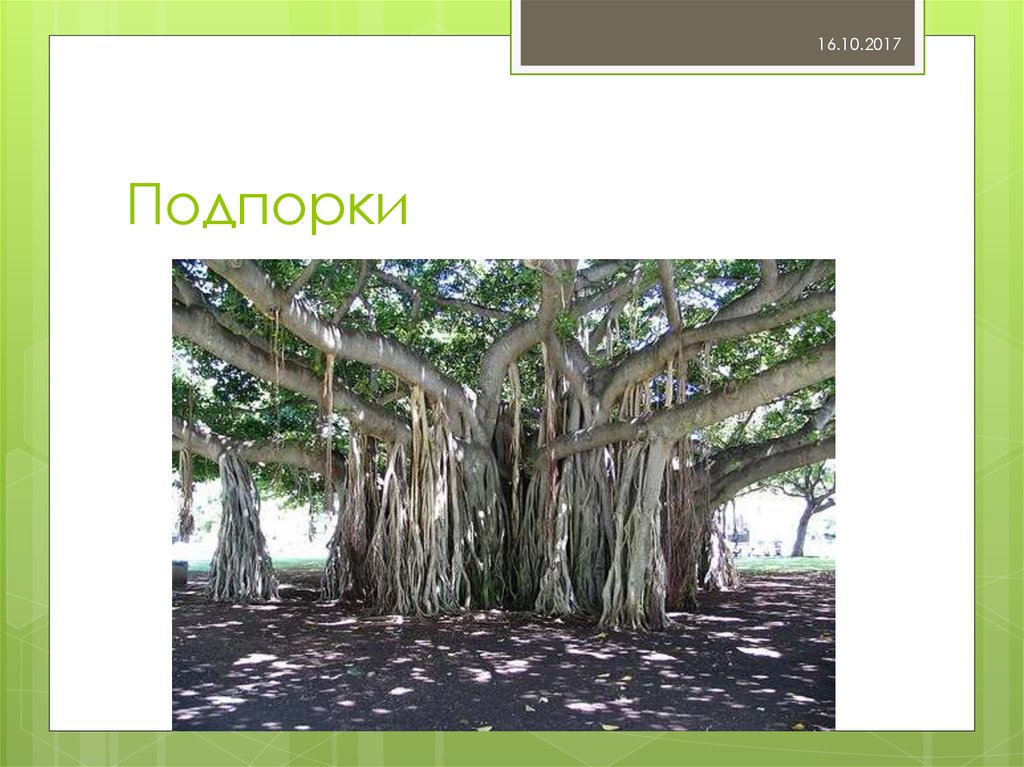

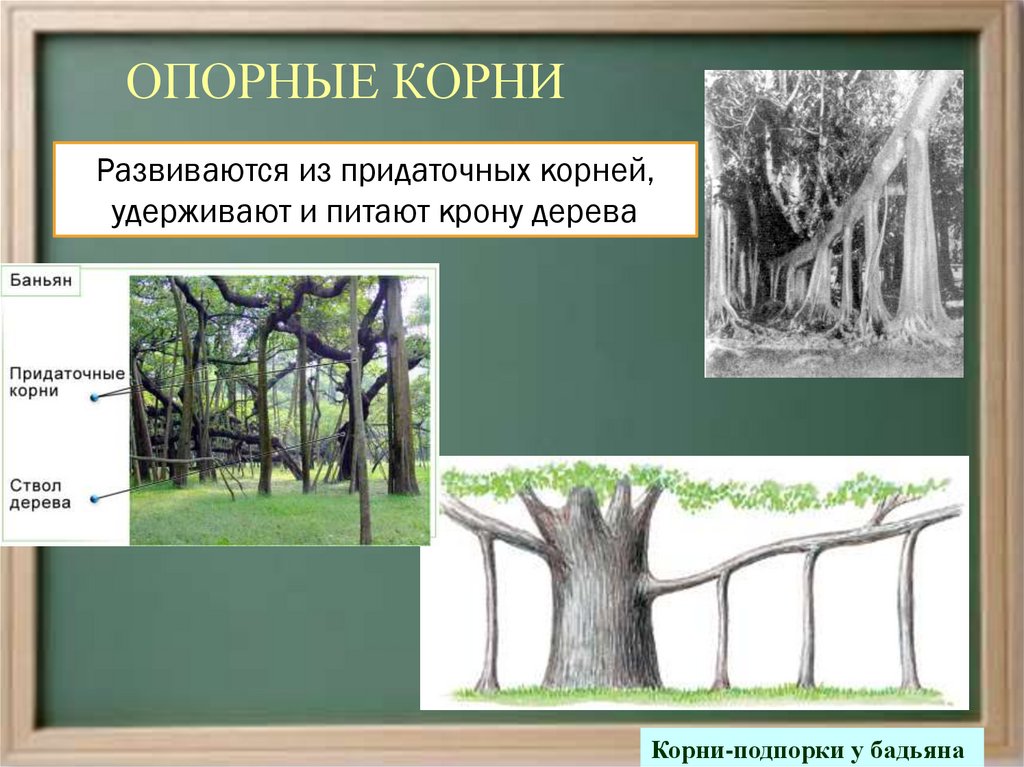

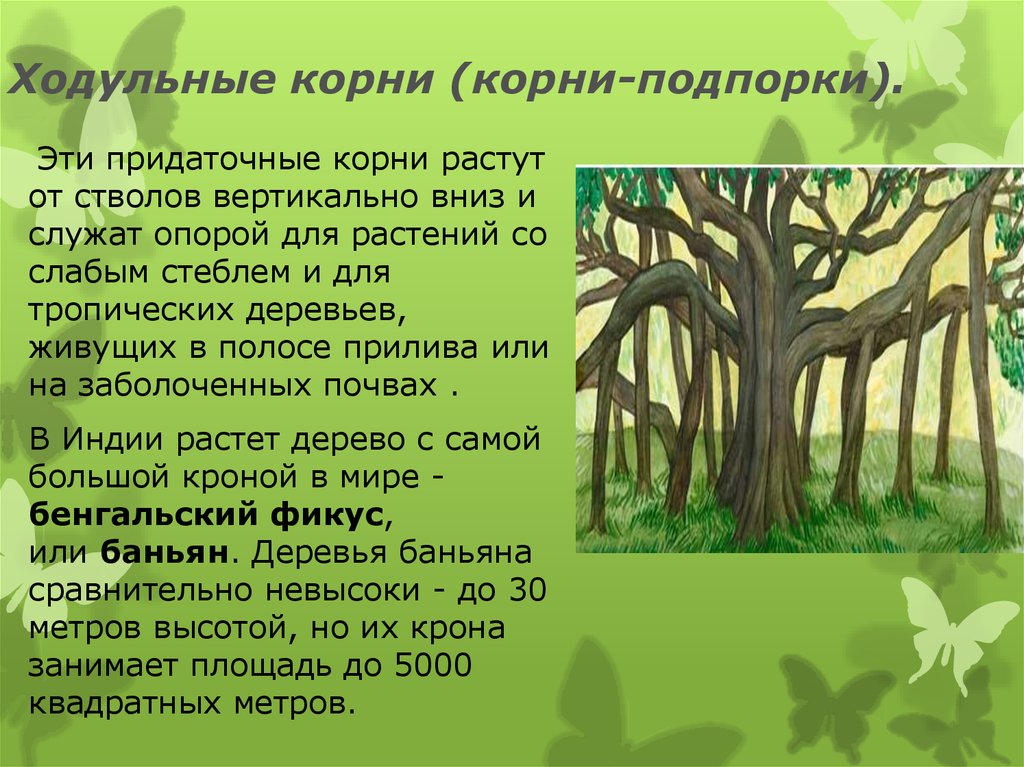

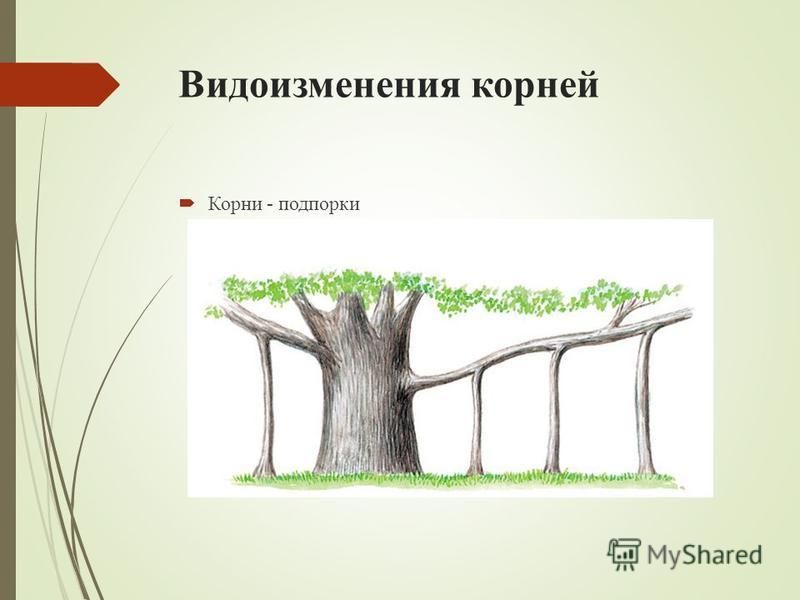

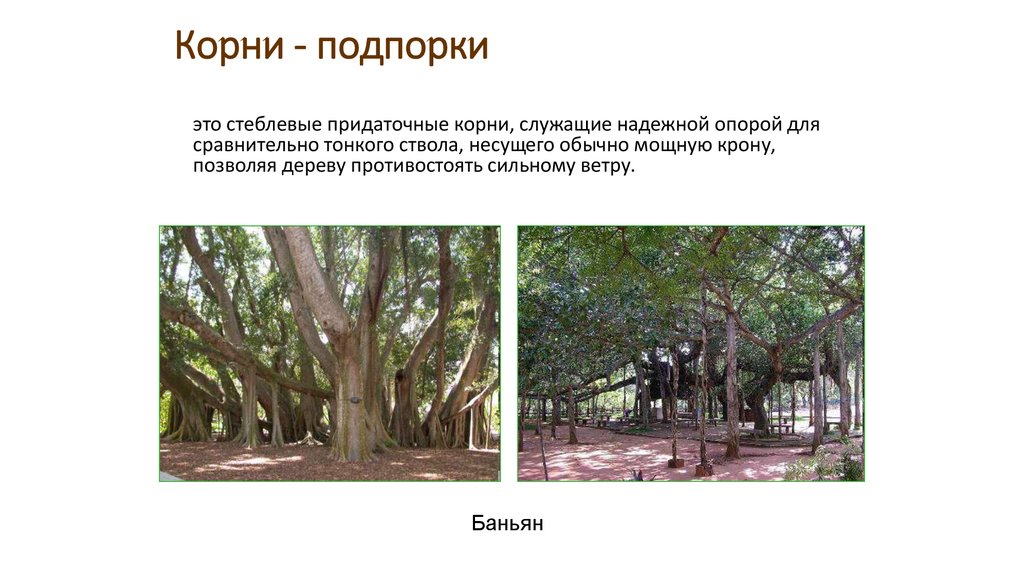

Ходульные корни (см. Рис. 9) – образуются на стволах и ветвях, служат подпорками. Характерны для тропических деревьев.

Рис. 9. Опорные корни

Досковидные корни (см. Рис. 10) – вертикальные выросты корней, упирающиеся в ствол и поддерживающие его. Образуются у крупных деревьев. Высота корней достигает 9 м.

Рис. 10. Досковидные корни

Столбовидные корни – отрастают от горизонтальных ветвей дерева вниз, поддерживают крону дерева (индийский баньян).

Корни-присоски – корни растений-паразитов и полупаразитов – омела белая (см. Рис. 11) – способны проникать в тело растения-хозяина.

Рис. 11. Омела белая

Омела имеет вечнозеленые, не опадающие на землю листья. Способна к фотосинтезу. Поэтому называется растением-полупаразитом. Ее корни получают воду и минеральные соли из растения-хозяина.

К полупаразитам относится погремок (см. Рис. 12), марьянник луговой, очанка. Воду и минеральные вещества они получают из корней других растений, способны к фотосинтезу.

Рис. 12. Погремок

источник конспекта — http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-kornya

источник презентации — http://ppt4web.ru/biologija/vidoizmenenija-kornejj0.html

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=W2gsag86AwU

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=2aTNV1CLjEs

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=e6h3JXQd9-c

источник видео — http://www. youtube.com/watch?v=zzqefKeYMjc

youtube.com/watch?v=zzqefKeYMjc

Корень, подготовка к ЕГЭ по биологии

Корень — вегетативный орган растения, обладающий положительным геотропизмом (растет по направлению силы притяжения), имеющий цилиндрическую форму и радиальную симметрию. До тех пор пока на кончике корня есть верхушечная (апикальная) меристема, корень способен к росту. Ключевое отличие корня от побега в том, что

верхушечная меристема защищена корневым чехликом, который покрывает ее. Запомните также, что на корне никогда нельзя найти листья. Основные функции корня:

- Опорная функция — закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ — в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ — корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение — может осуществляться частями корня

-

Симбиоз с бактериями, грибами

Иногда на корнях закладываются придаточные почки — так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования — клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать

атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует

симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

Корневая система и происхождение корней

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений встречается три основных типа:

- Стержневая корневая система

- Мочковатая корневая система

- Смешанная корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению

Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению

к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая

система характерна для клубники, земляники.

Зоны корня

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь

Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь

почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в

направлении роста. Итак, какие же зоны корны выделяют?

- Зона размножения (деления)

- Зона роста (растяжения)

- Зона всасывания

- Зона проведения

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые

клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой,

образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется

У двудольных растений имеется

дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

В этой зоне поделившиеся «молодые клетки — взрослеют», набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления

корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски — волосовидный вырост. Важно отметить, что

корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня.

Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня — всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона

По длине зона

всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной — проведения. По протяженности

зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки — места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и

придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

Корневое дыхание

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород.

При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней — асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению.

Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы — дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух,

частично растворяющийся в воде — корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия

корней продолжится, растение погибнет.

Видоизменения корней

- Корнеплод

- Корневые клубни

- Питающие воздушные корни

- Корни прицепки (или корни-зацепки)

- Воздушные опорные корни (корни-подпорки)

- Дыхательные корни

- Ходульные корни

- Корни-присоски

- Клубеньки на корнях

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания

стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных

веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год

растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка,

ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней

Многослойная покровная ткань воздушных корней

подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на»

и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них

питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам

зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры — плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору

Придают опору

растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над

поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или

песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли

Эти корни внедряются в стебли

других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка

тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Корни | Хантингтон

Поиск

Что такое корень?

Корни — один из трех органов растения. Основная функция (наиболее важная работа) корней — поглощать воду и питательные вещества. Как и людям, растениям для роста нужна вода и питательные вещества! Корни также закрепляют растение и помогают ему пережить периоды с избытком или недостатком воды и питательных веществ.

Закрепление растения

Одна из самых важных задач корней — помочь растению оставаться на одном месте.

В то время как большинство корней растут из других корней под землей, некоторые начинают свое развитие, вырастая из стеблей над землей. Эти корни врастают в землю и становятся опорными корнями. Опорные корни помогают удерживать растение в вертикальном положении. Многие фикусы (например, этот!) имеют опорные корни.

Опорные корни помогают удерживать растение в вертикальном положении. Многие фикусы (например, этот!) имеют опорные корни.

Плавающие растения! В то время как большинство корней растут в почве, некоторые корни обвивают ветки или камни, болтаются в воздухе или даже плавают в воде. Растения, которые растут на других растениях, называются эпифитами.

Вы когда-нибудь замечали растения, растущие не в почве, а на чем-то еще?

Прием воды и питательных веществ

Где вы берете пищу и воду? В некоторых местах люди получают еду и воду: в продуктовом магазине, в общественном продовольственном банке, в ресторане и в наших школьных обедах. Все это отличные места для людей, чтобы получить пищу, но растения не могут попасть в эти места! Растения должны получать всю воду и питательные вещества из окружающей среды.

У некоторых растений есть стержневой корень, который представляет собой единственный главный корень, растущий глубоко вниз. Меньшие корни могут вырасти из стержневого корня. Другие растения имеют мочковатые корни, которые разветвляются под землей, образуя густую сеть. Корни могут быть достаточно сильными, чтобы разбивать камни, но их тонкие кончики поглощают воду, а также растворенные минералы и питательные вещества. Эта смесь воды, минералов и питательных веществ попадает в растения, поддерживая рост их стеблей и листьев.

Стержневой корень

Мочковатые корни

- Предыдущий

- Следующий

Как справиться с нехваткой и избытком

Когда мы проголодались, мы пытаемся найти еду. Иногда мы берем еду из холодильника или шкафов. Наши шкафы и холодильники помогают нам хранить продукты, которые мы можем съесть позже, когда проголодаемся. Пища, которую мы находим и едим, помогает нам выживать и расти.

Пища, которую мы находим и едим, помогает нам выживать и расти.

У растений нет холодильников и шкафов! Им нужен другой способ хранения пищи на потом. Корни могут хранить пищу, воду или и то, и другое. Морковь, свекла и сладкий картофель — знакомые корнеплоды, хранящие пищу для всплесков роста. Когда мы едим морковь, свеклу, сладкий картофель и другие корнеплоды, мы едим питательные вещества и воду, которые хранит растение!

Воспользуйтесь интерактивным изображением ниже, чтобы изучить жизнь каудиформного (складирующего продукты) корня редьки!

Жизнь редьки

Массив

Проращивание

Внутри каждого семени редьки есть крошечный корешок, называемый корешком. При прорастании первичный корень опускается в землю.

Массив

Растущий вниз

Стержневой корень растет вниз, а другие корни разветвляются. Кончик корня каждого из этих корней поглощает питательные вещества.

Массив

Фотосинтез

Листья над землей и начинают фотосинтез. Теперь у растения есть доступ к сахару, который он производит из солнечного света.

Теперь у растения есть доступ к сахару, который он производит из солнечного света.

Массив

Хранение в корне

Растение использует некоторые из этих сахаров, чтобы стать больше, и хранит лишние сахара в корне.

Массив

Откорм корня

Корень становится толще и сочнее по мере того, как в нем накапливается все больше и больше воды, сахара и питательных веществ.

Массив

Максимальная сочность

Если бы мы собирали этот редис для еды, мы бы хотели вытащить его из земли на этом этапе. На этом этапе корень накопил столько сахара, воды и питательных веществ, сколько ему нужно.

Массив

Использование накопленных ресурсов

Выращивание цветов и фруктов требует много энергии! Редька переносит сахар, воду и питательные вещества вверх по стеблю, чтобы помочь растению вырастить цветы, необходимые для размножения.

Массив

Все израсходовано

Теперь, когда стебель редьки поднялся вверх и на ней появились цветы, ее корень крепкий. Корень по-прежнему втягивает питательные вещества и по-прежнему закрепляет растение в земле, но больше не хранит лишний сахар, воду и питательные вещества для растения.

Корень по-прежнему втягивает питательные вещества и по-прежнему закрепляет растение в земле, но больше не хранит лишний сахар, воду и питательные вещества для растения.

Лиза Помпелли, Жизнь редьки, 1994, Библиотека Хантингтона, Художественный музей и Ботанический сад | Все права принадлежат исполнителю

Посмотреть доступные описания

Растущий вниз- Стержневой корень растет вниз, а другие корни разветвляются. Кончик корня каждого из этих корней поглощает питательные вещества.

Фотосинтез. Листья находятся над землей и начинают фотосинтез. Теперь у растения есть доступ к сахару, который он производит из солнечного света.

Хранение в корне. Растение использует некоторые из этих сахаров, чтобы стать больше, и хранит лишние сахара в корне.

Откорм корня. Корень становится толще и сочнее по мере того, как в нем накапливается все больше и больше воды, сахара и питательных веществ.

Максимальная сочность.

Этот основной корень имеет возможность достигать грунтовых вод. Эта способность на самом деле не требуется для мангровых зарослей, растущих в приливах, но для мангровых зарослей, растущих немного дальше от суши, таких как, например, Barringtonia asiatica. Сухая и хорошо дренированная почва является типичной особенностью растений с стержневой корневой системой.

Этот основной корень имеет возможность достигать грунтовых вод. Эта способность на самом деле не требуется для мангровых зарослей, растущих в приливах, но для мангровых зарослей, растущих немного дальше от суши, таких как, например, Barringtonia asiatica. Сухая и хорошо дренированная почва является типичной особенностью растений с стержневой корневой системой. Воздушные корни делятся на группы следующим образом:

Воздушные корни делятся на группы следующим образом: землю для развития подземной корневой системы, этот процесс повторяется несколько раз.

землю для развития подземной корневой системы, этот процесс повторяется несколько раз.

Часто развиваются небольшие мангровые острова, биомасса которых накапливается десятилетиями. Биомасса, производимая мангровыми зарослями, составляет 3 килограмма на квадратный метр в год, листья, цветы, фрукты и другая биомасса поддерживают накопление отложений.

Часто развиваются небольшие мангровые острова, биомасса которых накапливается десятилетиями. Биомасса, производимая мангровыми зарослями, составляет 3 килограмма на квадратный метр в год, листья, цветы, фрукты и другая биомасса поддерживают накопление отложений. Bruguiera gymnorhiza, а также Avicennia marina с ходульными корнями обычно встречаются в приречных мангровых лесах, растущих вдоль рек.

Bruguiera gymnorhiza, а также Avicennia marina с ходульными корнями обычно встречаются в приречных мангровых лесах, растущих вдоль рек.

Пневматофоры – это корни, растущие вертикально вверх из подземной корневой системы.

Пневматофоры – это корни, растущие вертикально вверх из подземной корневой системы. Постоянные затопления пневматофоров приводят к гибели корневой системы и, следовательно, мангровых зарослей.

Постоянные затопления пневматофоров приводят к гибели корневой системы и, следовательно, мангровых зарослей. Корни конусов имеют многочисленные чечевички, обеспечивающие газообмен непосредственно над поверхностью. Корни шишек обеспечивают дополнительный необходимый кислород, который не может быть взят из почвы.

Корни конусов имеют многочисленные чечевички, обеспечивающие газообмен непосредственно над поверхностью. Корни шишек обеспечивают дополнительный необходимый кислород, который не может быть взят из почвы.

Корни контрфорсов, также называемые контрфорсами, не продолжают свой рост под землей, как наверху, подземные контрфорсы развивают огромное количество маленьких корней, которые растут в почве под корнем контрфорса.

Корни контрфорсов, также называемые контрфорсами, не продолжают свой рост под землей, как наверху, подземные контрфорсы развивают огромное количество маленьких корней, которые растут в почве под корнем контрфорса.