Содержание

Урок №19 Почвенное питание растений. Значение корней.

Биология 6 класс (Урок№2 — Удобрения и почвенное питание растений.).mp4 Растения как живые организмы успешно растут и развиваются, если имеют все необходимые условия для жизни: свет, воду, воздух, пищу.

Почвенное питание растенийпредыдущая следующая |

ПОЧВЕННОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ КАК СПОСОБ ОФОРМЛЕНИЯ БУКЕТОВ

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Анатий А.А. 1

1МБОУ «Школа №80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»

Воробьева Л.В. 1

1МБОУ «Школа №80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»

Автор работы награжден дипломом победителя III степени

Диплом школьникаСвидетельство руководителя

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

1. Введение

Выбранная тема очень актуальна, потому что позволяет глубоко проработать и закрепить школьный курс ботаники.

Спустя годы школьные знания могут выветриться, а эта тема точно будет помниться, потому что она хорошо изучена, подкреплена собственными опытами и очень зрелищна. За окрашивающимися цветами было интересно наблюдать и очень хотелось рассказать другим об эксперименте, показать фото синих роз.

Еще выбранная тема актуальна, потому что опыт, полученный в ходе подготовки данной исследовательской работы, позволяет воспринимать окружающую природу иначе. Он дал понимание, что происходит внутри растения, когда оно живет, питается, распускается и радует людей.

Цель исследования: изучить питания цветов, как способ формирования букетов.

Предметом исследования: тюльпан, белая роза и хризантема.

Методом исследования стал анализ литературных источников, интернет ресурсов, эксперимент, наблюдение, обработка результатов.

Задачи:

— изучить литературу и анализировать литературные источники и интернет ресурсы

в ходе эксперимента, наглядно изучить проводящую систему растений

проведение самостоятельного опыта с питанием растений и как следствие наблюдение за окрашиванием цветов

вывод на основании полученных результатов, в результате собственного исследования

2. Строение растения

Растения – это огромное биологическое царство, которому посвящена отдельная наука – ботаника. Растения — автотрофные фотосинтезирующие организмы. Иногда встречаются виды со смешанным (миксотрофным) и гетеротрофным питанием (растения-паразиты). Жизненные формы покрытосеменных растений разнообразны: деревья, кустарники, травы.

Первым ученым, который пытался ответить на вопрос, что же такое растение, был Аристотель. Он назвал их живыми организмами, которые не способны самостоятельно передвигаться, в отличие от животных. Иными словами, это было нечто промежуточное между неодушевленными предметами и животными.

Он назвал их живыми организмами, которые не способны самостоятельно передвигаться, в отличие от животных. Иными словами, это было нечто промежуточное между неодушевленными предметами и животными.

Современная наука определила некоторые признаки, которыми обладает растение. Прежде всего, это плотная клеточная оболочка из целлюлозы. Следующий признак – фотосинтез. Так называется химический процесс внутри растений, в результате которого с помощью углекислого газа и энергии солнца синтезируются органические вещества.

Растение неподвижно и постоянно растет.

Грибы и бактерии к растениям не относятся, хотя раньше существовала противоположная точка зрения. Во второй половине прошлого века они стали считаться отдельной категорией, потому что не имеют сосудистой и корневой системы, которая имеется у всех растений.

Цветковые растения делят на два класса — двудольные и однодольные. Основные признаки класса двудольных: в зародыше семени две семядоли, корневая система, как правило, стержневая, рост стебля в толщину обеспечивается камбием (боковой меристемой), листья обычно с сетчатым жилкованием. Число компонентов цветка кратно пяти, иногда четырем, основные жизненные формы — деревья, травы, кустарники.

Основные признаки класса двудольных: в зародыше семени две семядоли, корневая система, как правило, стержневая, рост стебля в толщину обеспечивается камбием (боковой меристемой), листья обычно с сетчатым жилкованием. Число компонентов цветка кратно пяти, иногда четырем, основные жизненные формы — деревья, травы, кустарники.

Признаки класса однодольных: в зародыше одна семядоля, мочковатая корневая система, стебель не растет в толщину, так как не имеет камбия, листья простые, с параллельным или дуговым жилкованием, число компонентов цветка кратно трем, околоцветник простой. Популярные представители этого класса: пальма, тюльпан, пшеница.

Клетки некоторых растений бывают большими, до нескольких сантиметров. Они имеют жесткую оболочку из целлюлозы. Из клеток складываются ткани растений. В этих тканях нет межклеточного вещества. Ткани растения могут состоять из разных типов клеток, чего не бывает у животных, и даже из мертвых клеток.

Большинство растений отличается большим расчленением тела: на большом расстоянии друг от друга находятся листья, цветы, побеги. Встречаются, однако, экземпляры, которые представляют собой единую зеленую пластину, листостебельный вариант: некоторые мхи, папоротники. Это побег с листьями, корни отсутствуют.

Корнепобеговый вариант – тело растения делится на корневую и побеговую часть.

У большинства растений строение все-таки другое. Они состоят из осевой части – стебля и боковых органов, листьев, которые участвуют в процессе фотосинтеза. Помимо стебля, у них есть корень, цветы, плоды.

У трав мягкий стебель. Многие травы – однолетники. Осенью растение погибает, стебель засыхает. Остаются семена, которые дают весной новые всходы.

Особенность кустарников – в большом количестве стволов, более твердых, чем у трав. Характерный признак дерева – большой твердый ствол, покрытый корой, иногда он разветвленный.

В природе существует более 350 тысяч видов растений. Вполне возможно, что их больше, ведь ученые открыли далеко не все тайны огромного мира флоры.

2.1 Стебель

Стебель – основная часть растения. У трав – стебель, у деревьев – ствол.

Стебли бывают разные, но главная функция у всех одна – опорная. На стебле располагаются листья, цветы и плоды. По стеблю, который играет проводящую роль, вода и питательные вещества попадают в листья, где происходит процесс фотосинтеза.

У кактусов стебель выступает еще и хранилищем воды и питательных веществ. У вьющихся растений стебель выполняет дополнительную функцию размножения и распространения, потому что способен искать и цепляться за новые опоры, пускать дополнительные корни, делая материнское растение еще более устойчивым.

По предположению ученых, стебель возник в процессе эволюции растений, помог им приспособиться к наземной жизни. Благодаря механическим тканям растения научились существовать вертикально, а развитая проводящая система обеспечила непрерывное поступление воды и питательных веществ из почвы во все части растения.

Благодаря механическим тканям растения научились существовать вертикально, а развитая проводящая система обеспечила непрерывное поступление воды и питательных веществ из почвы во все части растения.

На стебле располагаются не только листья, но и почки – будущие органы растений в зачаточном состоянии.

Различаются почки вегетативные и генеративные. Из первых развиваются вегетативные органы, листья и побеги. Из генеративных – цветы.

На стебле можно заметить места прикрепления листьев, рубцы или узлы. Расстояния между листьями называются междоузлиями. Пазуха листьев – это угол между стеблем и листом. В пазухе располагаются боковые, пазушные, почки. Благодаря им побег ветвится. А рост растения в высоту обеспечивают верхушечные почки.

Функции стебля во многом обусловлены его внутренним строением. Снаружи его защищает от механических повреждений покровная ткань. Ее клетки могут быть живыми, кожица, или мертвыми, пробка. У молодых растений, которым менее года, стебель покрыт кожицей. Специальные структуры, устьица, обеспечивают газообмен.

Ее клетки могут быть живыми, кожица, или мертвыми, пробка. У молодых растений, которым менее года, стебель покрыт кожицей. Специальные структуры, устьица, обеспечивают газообмен.

По мере роста и развития растения кожица превращается в многослойную пробку, а устьица остаются в виде небольших бугорков. Мертвые клетки пусты, хорошо прилегают друг к другу и образуют мощный барьер, защищающий растение от негативного воздействия окружающей среды.

Следующий слой стебля состоит из ситовидных клеток, которые обеспечивают передвижение и запасание питательных веществ. Лубяные волокна, которые находятся в этом же слое, делают стебель прочным. Благодаря им деревья не падают во время ураганов.

Далее находится камбий, образовательная ткань стебля, благодаря которой он растет вширь.

Новые клетки камбия появляются ежегодно и образуют вокруг ствола новые слои – годовые кольца. Во их количеству можно определить возраст растения.

Во их количеству можно определить возраст растения.

Древесина – самая большая часть стебля. Она играет и проводящую роль, и механическую, обеспечивая устойчивость растению. Древесина широко используется человеком в хозяйственной деятельности.

Существуют отличия строения стебля однодольных и двудольных растений.

У однодольных стебель травянистый, не способен к вторичному утолщению, ветвится редко. Проводящие пучки без камбия, разбросаны по всему стеблю.

У двудольных стебель травянистый или одревесневший, способен к вторичному утолщению, ветвится. Проводящие пучки, имеющие камбий, расположены одним большим массивом в центре стебля или имеют вид кольца.

Формы стебля бывают разными. У большинства растений форма прямостоячая. Подобные стебли могут оставаться травянистыми либо одревесневать. Ползучие стебли позволяют растениям быстро завоевывать новые пространства, расти на каменистой и вертикальной поверхности.

Различаются также формы стебля — трехгранная, у осоковых, и округлая, у злаковых.

Бывает полый стебель – у тыквенных и зонтичных растений.

Самый большой стебель у секвойи. Это дерево может достигать более 8 метров в высоту.

Самый маленький стебель у орхидеи – полсантиметра.

Стебель может видоизменяться и превращаться в клубни. У картофеля клубни подземные, с вегетативными почками-глазками. У капусты кольраби клубни наземные. У ландыша, физалиса и пырея стебли видоизменились в корневища, на которых можно обнаружить зачатки листьев и почки.

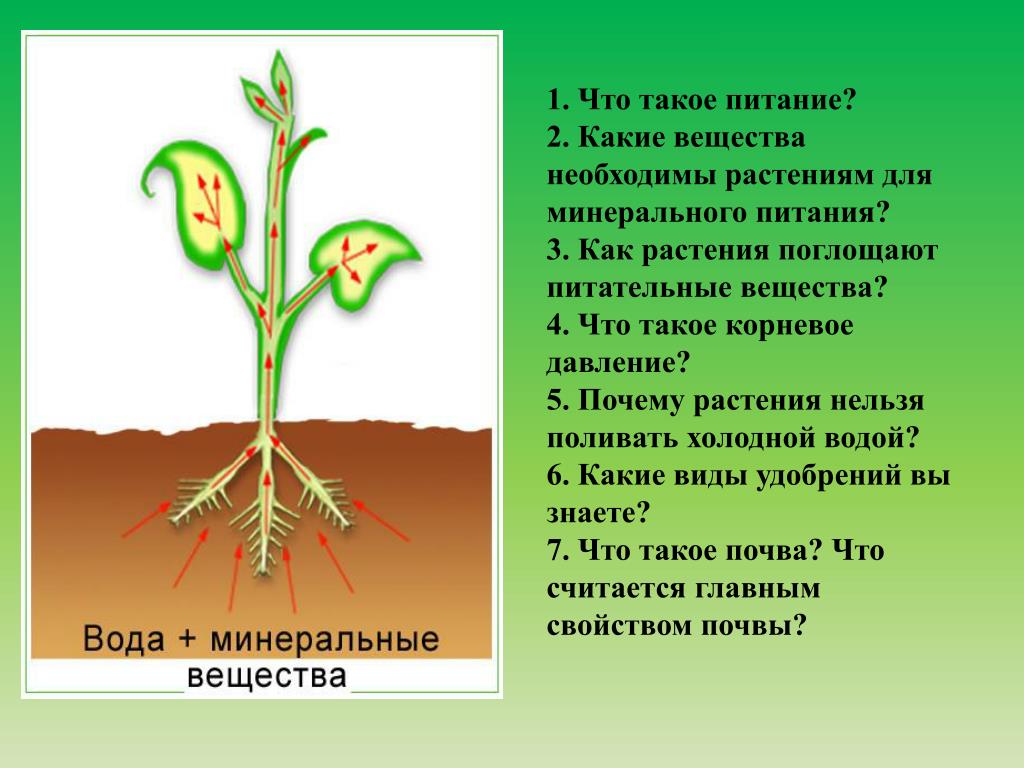

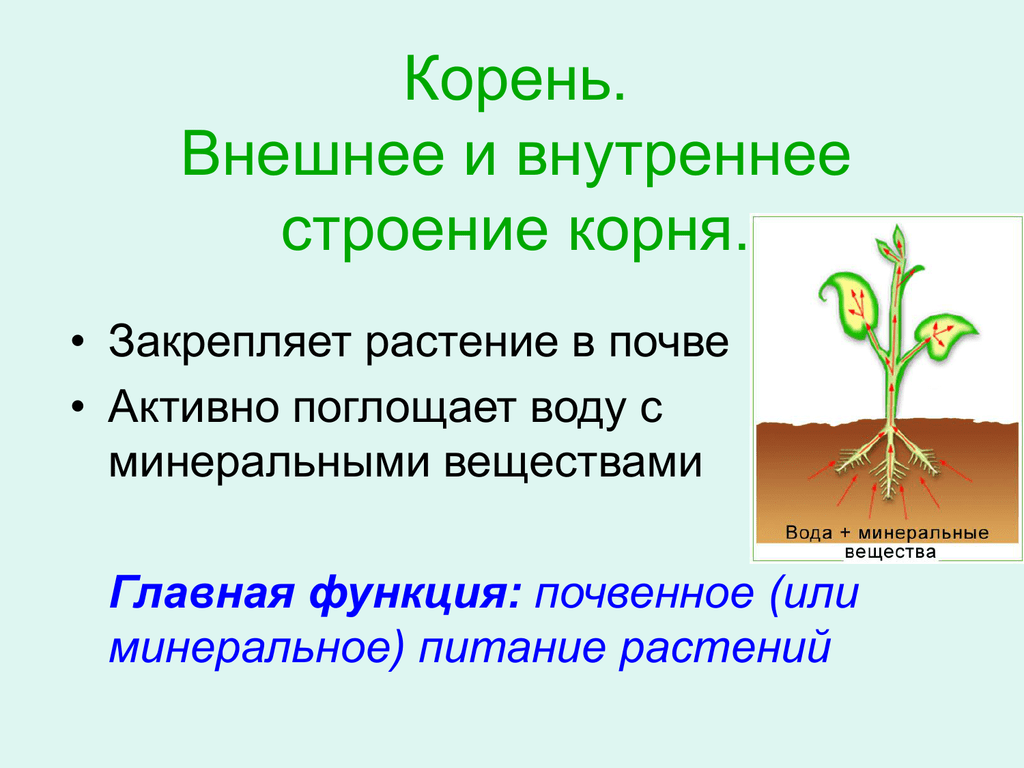

2.2 Корень

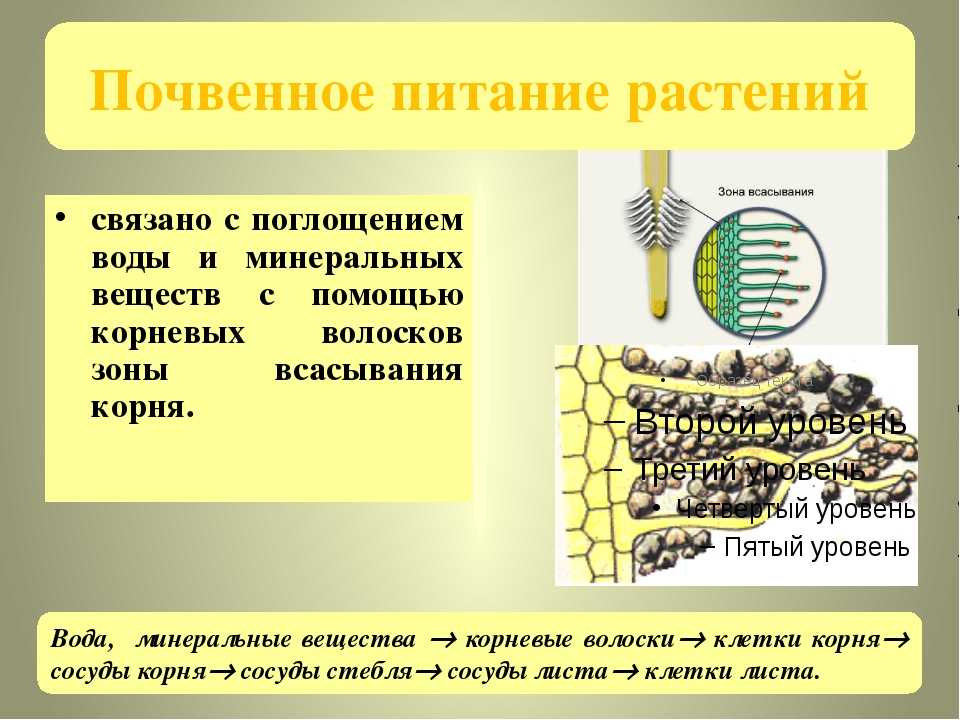

Корнем называется нижняя часть растения. Этот осевой вегетативный орган постоянно растет вниз и вширь. Он обеспечивает устойчивость растения, участвует в вегетативном размножении, запасает и синтезирует органические питательные вещества. Почвенное питание возникает благодаря корню и обеспечивает жизнедеятельность всего растения. Корень всасывает из почвы воду и минеральные соли, и растительный организм получает в итоге растворенные вещества.

Почвенное питание возникает благодаря корню и обеспечивает жизнедеятельность всего растения. Корень всасывает из почвы воду и минеральные соли, и растительный организм получает в итоге растворенные вещества.

Различаются следующие типы корней: главный, придаточные и боковые. Главный корень образуется, когда семя начинает прорастать. Позже возникают разветвления – придаточные корни, иногда они появляются даже на стеблях и листьях. Боковые корни – это более поздние разветвления главного и придаточных корней.

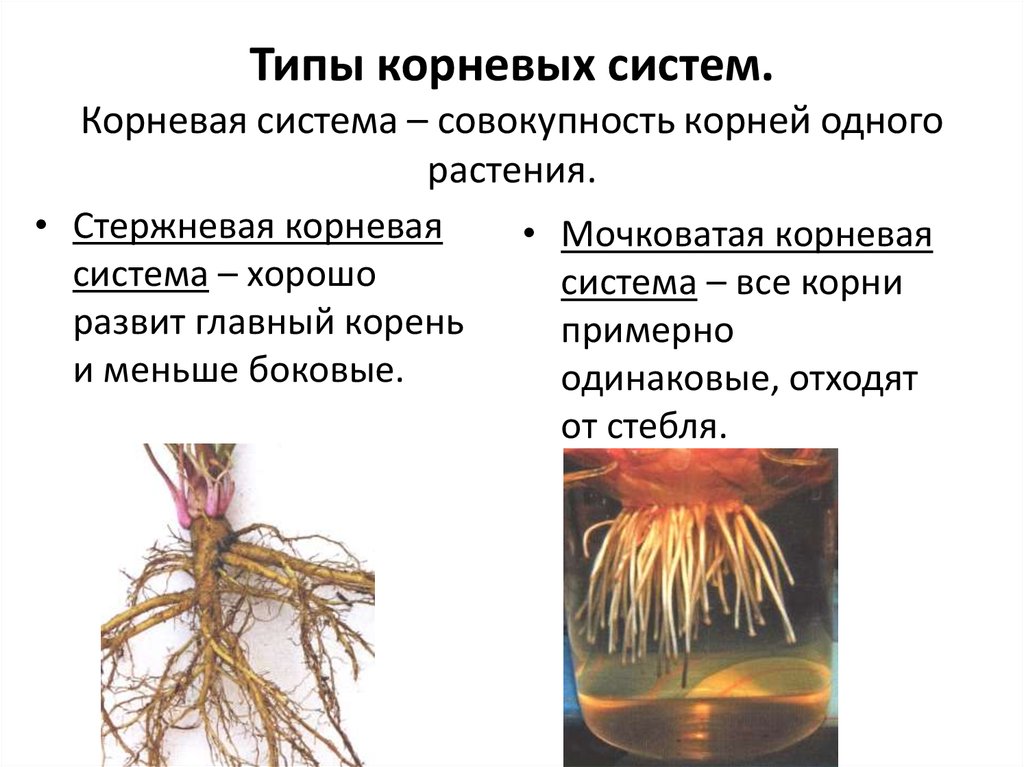

Корневая система – особенность всех растений. А вот типы корневых систем бывают разными.

Стержневая корневая система подразумевает, что корень похож на стержень. Характерен для двудольных растений. Яркий пример – морковь.

Особенность мочковатой корневой системы состоит в том, что главный и боковые корни внешне ничем не отличаются. Мочковатая корневая система обеспечивает недолгий срок жизни и встречается у однодольных растений. Пример – хлебные злаки.

Пример – хлебные злаки.

Корневая система смешанного типа подразумевает, что в ней есть хорошо выраженный главный корень и активно развитые придаточные корни. Примеры – капуста, помидор.

Как считают ученые, корень возник у растений в процессе эволюции гораздо позже стебля и листьев и послужил толчком для выхода растений на сушу. Чтобы закрепиться на почве, растениям нужен был новый орган, который послужил бы им опорой, так и появился корень. Сначала это были корнеподобные веточки, которые позже развились в корневую систему.

У корня нет листьев и почек. Он растет только в длину и в зоне роста покрыт корневым чехликом. Под чехликом располагаются клетки, которые постоянно делятся. Сам чехлик – это совокупность тонкостенных живых клеток, которые постоянно обновляются. По мере продвижения корня в почве старые клетки слущиваются, на их месте появляются новые. Наружные клетки чехлика выделяют специальную слизь, которая облегчает продвижение корня в твердой почве. Водные растения не имеют корневого чехлика.

Водные растения не имеют корневого чехлика.

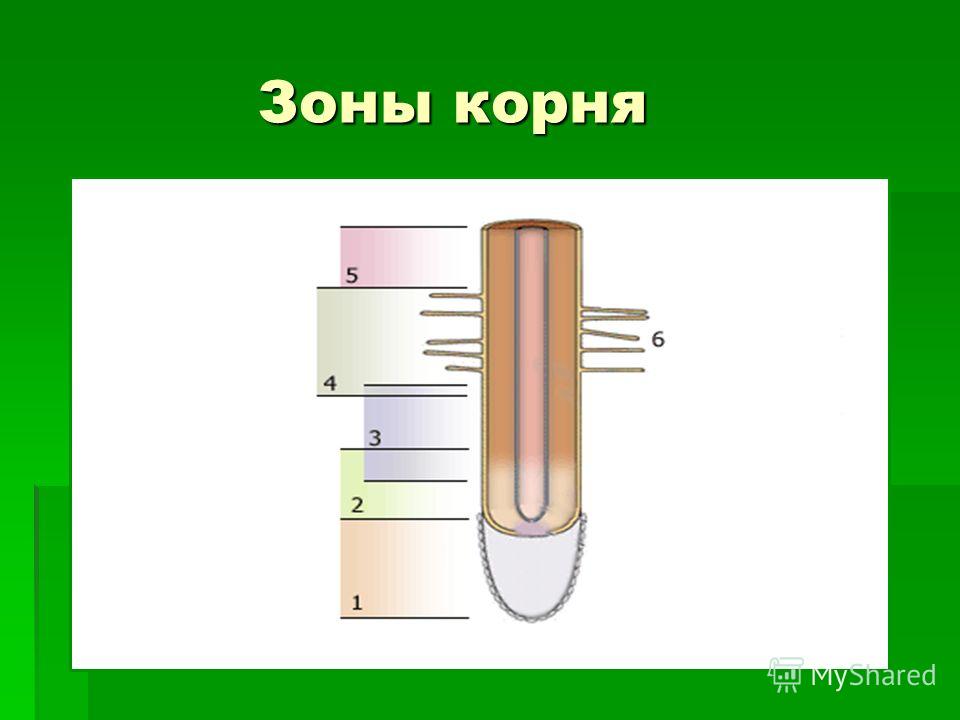

В корне различаются несколько зон.

Зона деления состоит из образовательной ткани и дает начало всем остальным типам клеток.

Зона роста состоит из клеток, которые интенсивно растут. Благодаря чему корень вытягивается в длину.

Зону всасывания иногда называют зоной корневых волосков. Это особые выросты клеток корня, благодаря которым происходит активное поглощение воды и минеральных веществ. Корневые волоски выделяют особую слизь, состоящую из лимонной, яблочной и уксусной кислоты, благодаря чему происходит растворение минеральных солей в воде.

Внешне корневые волоски похожи на белый пушок. Они живут недолго, от 10 до 20 дней. На формирование новых волосков растение затрачивает немного времени – до 30-40 часов.

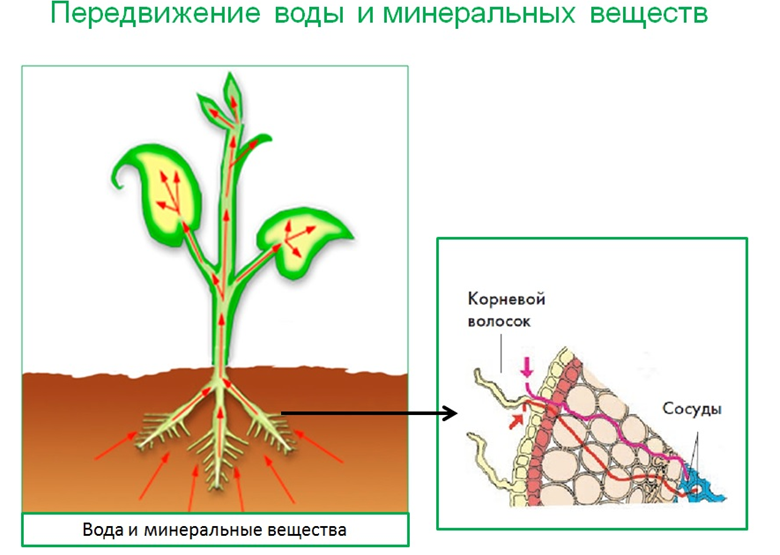

Зона проведения – самый большой и прочный участок корня. В ней происходит передвижение органических соединений, обеспечивающих жизнедеятельность растения. Вещества транспортируются в обоих, противоположных, направлениях. В верхнюю часть растения перемещается вода с растворенными в ней минеральными солями. Вниз доставляются органические соединения, обеспечивающие жизнедеятельность клеток корня.

В ней происходит передвижение органических соединений, обеспечивающих жизнедеятельность растения. Вещества транспортируются в обоих, противоположных, направлениях. В верхнюю часть растения перемещается вода с растворенными в ней минеральными солями. Вниз доставляются органические соединения, обеспечивающие жизнедеятельность клеток корня.

У многих растений подземная часть по своим размерам значительно превосходит наземную. У кочанной капусты корень может достигать 1,5 метра в глубину и 1,2 метра в ширину. Корень люцерны, которая не бывает выше 60 см, корень разрастается на 2 метра и больше.

Самые длинные корни у растений, поселившихся в песчаной и скалистой местности, потому что им приходится доставать воду и минеральные вещества с большой глубины. Подземная часть верблюжьей колючки достигает 20 метров.

Среди ученых нашлись и энтузиасты, которые посчитали общую длину корневых волосков пшеницы. Она оказалась больше 20 км.

Она оказалась больше 20 км.

2.3 Проводящая система растений

Проводящую систему образуют проводящие ткани. Они есть у большинства высших растений.

Проводящая система выполняет следующие функции:

— обеспечивает передвижение воды и минеральных веществ из одних частей растения в другие, из корней в стебель и листья, из листьев в репродуктивные органы;

— транспортирует продукты фотосинтеза из зеленых частей растения в места их использования: в стебли, плоды, семена, корни;

— перемещает фитогормоны по растению и обеспечивает их баланс, необходимый для роста и развития различных частей растения;

— перемещает вещества из проводящих тканей в живые клетки других тканей;

— повышает устойчивость растений к деформирующим нагрузкам;

— связывает части растения в единое целое.

Проводящие ткани подразделяются на ткани восходящего и нисходящего тока.

Ткани восходящего тока транспортируют воду и растворенные в ней минеральные вещества из корней в наземные части растения.

Ткани нисходящего тока создают отток продуктов фотосинтеза в другие части растения, растущие или запасающие.

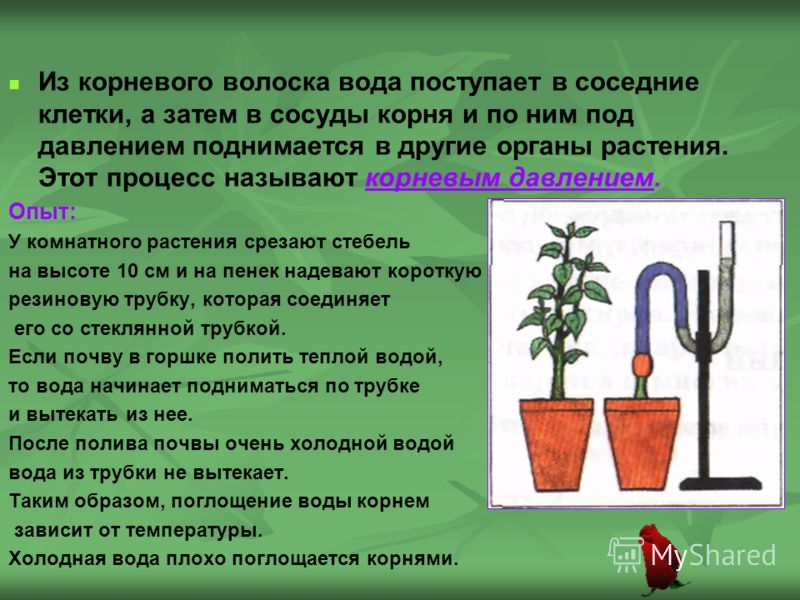

К тканям восходящего тока относятся трахеиды и сосуды, трахеи. Перемещение воды и растворенных в ней веществ происходит пассивно, благодаря корневому давлению и испарению воды с поверхности растений.

Исторически трахеиды появились раньше, а сосуды растений появились позже в процессе эволюции растений. Трахеиды – это мертвые клетки вытянутой формы, часто похожи на веретено.

Сосуды представляют собой удлиненные мертвые клетки. Они располагаются одна над другой и называются также члениками сосуда. В зависимости от характера утолщений сосуды бывают точечно-поровые, лестничные, сетчатые, спиральные, биспиральные, кольчатые. Транспортировка веществ осуществляется через многочисленные точечные и удлиненные поры.

В зависимости от характера утолщений сосуды бывают точечно-поровые, лестничные, сетчатые, спиральные, биспиральные, кольчатые. Транспортировка веществ осуществляется через многочисленные точечные и удлиненные поры.

Проводящие ткани нисходящего потока состоят из ситовидных клеток и ситовидных трубок с клетками-спутницами.

Более древние – ситовидные клетки. Они живые, имеют удлиненную форму с заостренными концами.

Ситовидные трубки сформированы из вертикального ряда удлиненных клеток, которые разделены между собой поперечными стенками, их еще называют ситовидными пластинками.

У многолетних двудольных растений ситовидные трубки существуют один-два года. Затем камбий создает новые проводящие элементы. У однодольных растений, которые не имеют камбия, трубки существуют более долгий срок.

В проводящую систему растений входят также проводящие пучки. Они бывают простые, общие, сложные и сосудисто-волокнистые.

Они бывают простые, общие, сложные и сосудисто-волокнистые.

Простые – состоят из одного типа проводящих тканей. Общие пучки объединяют в себе трахеиды, сосуды и ситовидные трубки.

Степень развития пучков зависит от условий, в которых пребывает растение.

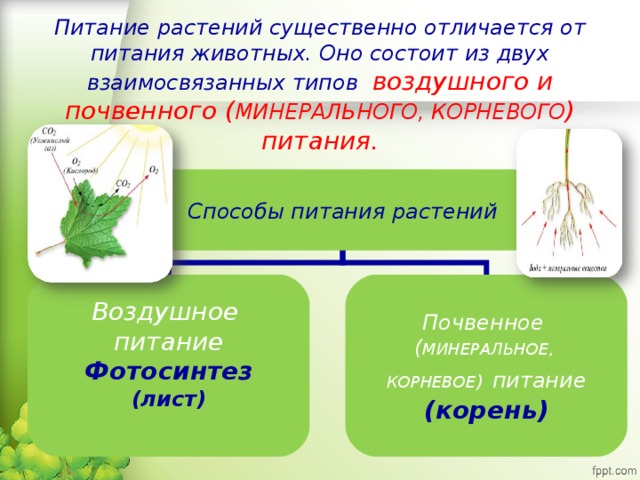

3. Питание растений

Питанием растений называется процесс добычи веществ, необходимых для жизнедеятельности растения, из почвы, водной и воздушной среды.

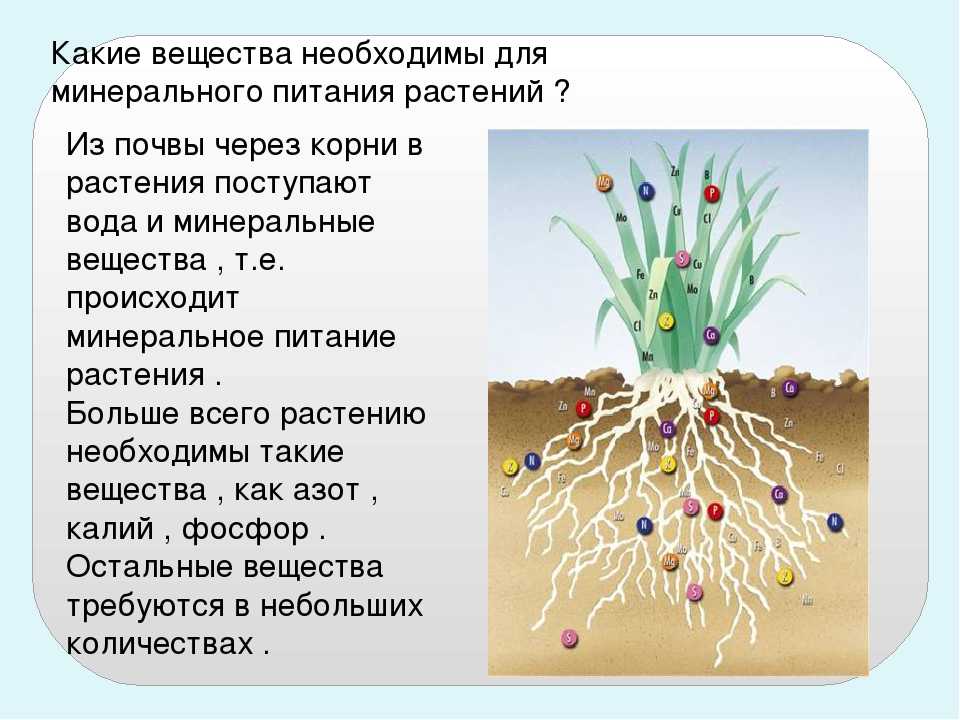

Ученые насчитали в растительных организмах почти 50 химических соединений, но только 13 из них считаются необходимыми для жизни представителей флоры.

Перечислим их: молибден, марганец, цинк, бор, железо, медь, сера, хлор, магний, фосфор, кальций, калий, азот.

Помимо этих элементов, необходимых для растения, в нем могут присутствовать другие элементы, способные положительно сказываться на его росте и развитии.

Если этих элементов больше 0,1% от сухой массы, то они называются макроэлементами. К ним относятся сера, фосфор, магний, калий, кальций, азот.

Если данных элементов меньше 0,1% от сухой массы, то их называют микроэлементами. Сюда входят ванадий, алюминий, кобальт, кремний, натрий.

Эта классификация не окончательная и может различаться у разных исследователей. Одни авторы включают в перечень микроэлементов йод и кобальт, а другие в список макроэлементов вносят кремний.

Растения поглощают элементы из почвы в виде ионов. А если еще обратить внимание на состав воды и углекислого газа, которыми питается растение, то к списку химических элементов добавятся углерод, водород и кислород.

Знание того, как влияют на растения химические элементы, очень важно для сельского хозяйства, цветоводства, ландшафтного дизайна.

Без исследований в данной сфере не возникли бы гидропоника и аэропоника. Гидропоникой называется выращивание растений в искусственной среде, без почвы. Их поливают водой, богатой минеральными веществами, и размещают в водной или влажно-воздушной среде.

Гидропоникой называется выращивание растений в искусственной среде, без почвы. Их поливают водой, богатой минеральными веществами, и размещают в водной или влажно-воздушной среде.

Аэропоника – это выращивание растений в воздушной среде без почвы. Корни растения висят в воздухе и орошаются питательным раствором.

Помещения, в которых происходит такое выращивание, закрытые или полузакрытые. В них не попадают вредители, растениям не страшны болезни, связанные с почвой. Это позволяет получать здоровые овощи и зелень, вдобавок они растут быстрее, чем в традиционных условиях.

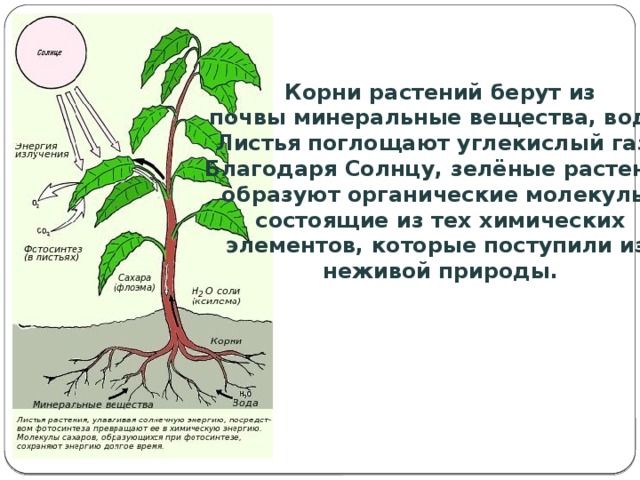

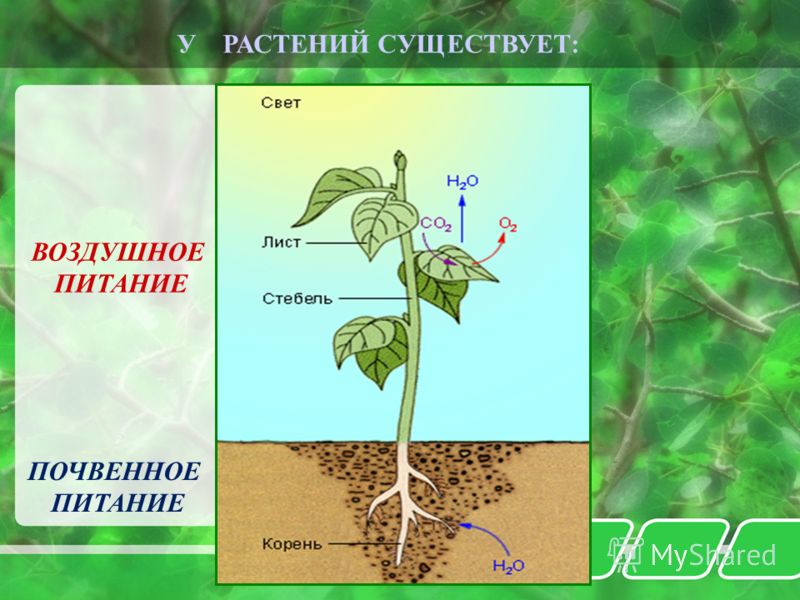

3.1 Почвенное питание

Все высшие растения – автотрофы. Они могут синтезировать органические вещества из неорганических. К неорганическим в данном контексте преимущественно относятся: фосфор, сера, азот, кислород, водород, углерод.

Они попадают в растение двумя путями, почвенным и воздушным.

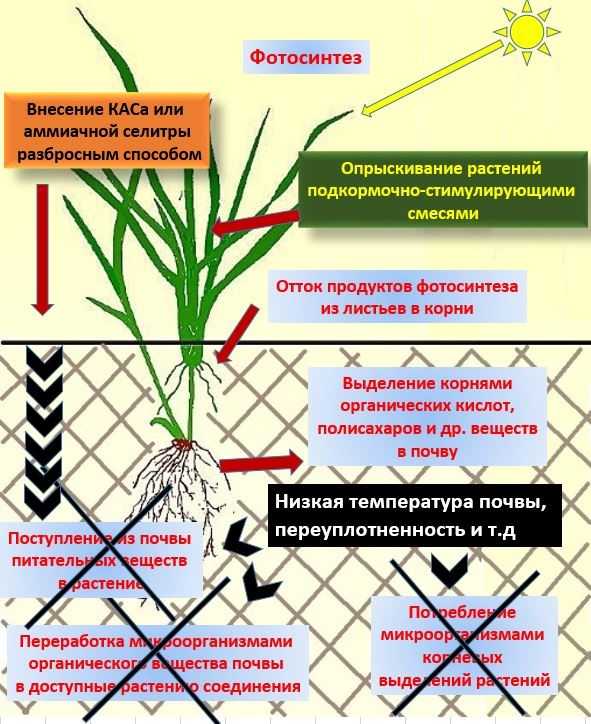

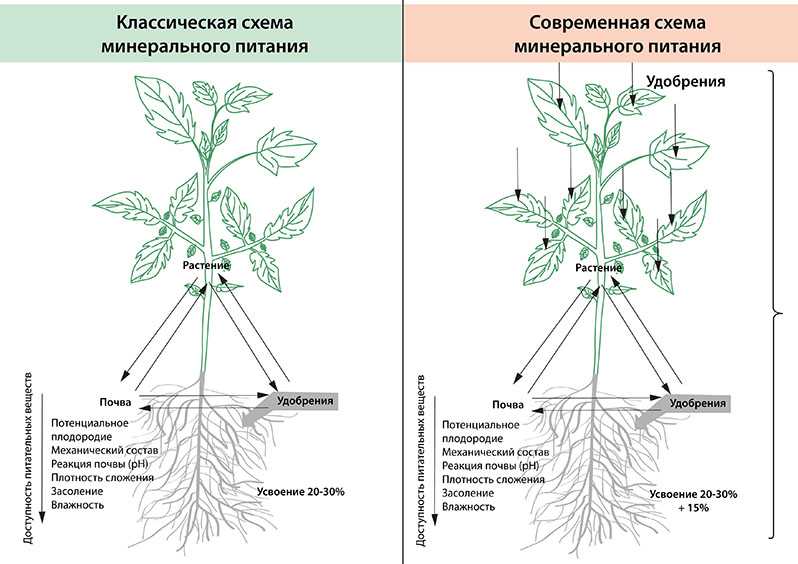

Почвенное, или корневое, питание подразумевает, что растение добывает воду и минеральные вещества из почвы. Поглощение становится возможным за счет разницы давления внутри растения и в окружающей среде.

Растение вбирает в себя минеральные вещества в виде ионов, положительно заряженных – катионов и отрицательных – анионов. А потом в процессе химических реакций они превращаются в аминокислоты и белки. Часть органических веществ синтезирует корень.

Минеральные вещества поглощаются благодаря корневым волоскам и молодым корешкам. Ученые подсчитали, что на одном квадратном миллиметре может быть от 200 до 500 корневых волосков, что во много раз увеличивает площадь соприкосновения корня с почвой. Правда, срок жизни одного корешка не превышает двух-пяти дней, поэтому корни обновляются постоянно и в течение всей жизни растения. За один день общий прирост всех корней может достигать 5-10 мм.

Во время роста корня может наблюдаться интересное явление – хемотропизм. Так называется неравномерный рост корня. Он увеличивается в размерах в том направлении, где больше питательных веществ. Бывает и отрицательный хемотропизм — корневая система развивается в сторону, противоположную неблагоприятным условиям. К ним можно отнести почвы, где мало воды, минеральных веществ, кислорода, нежелательная температура.

Так называется неравномерный рост корня. Он увеличивается в размерах в том направлении, где больше питательных веществ. Бывает и отрицательный хемотропизм — корневая система развивается в сторону, противоположную неблагоприятным условиям. К ним можно отнести почвы, где мало воды, минеральных веществ, кислорода, нежелательная температура.

Дефицит или переизбыток неорганических веществ плохо сказывается на облике растения. Оно перестает цвести и плодоносить, плохо развивается и даже погибает, поэтому в сельском хозяйстве все посевы подкармливают удобрениями.

3.2 Воздушное питание

Воздушным питанием, или фотосинтезом, называется поглощение растением углекислого газа из воздуха. После этого в листьях происходят химические изменения, в результате чего образуются белки и аминокислоты, а также кислород, побочный продукт жизнедеятельности растений и жизненно важный для человека.

Растение очень хорошо приспособлено для того, чтобы превращать энергию солнца в органические вещества. Лист растения можно сравнить с химической лабораторией со множеством окон, которые выходят на солнечную сторону и всегда открыты.

Лист растения можно сравнить с химической лабораторией со множеством окон, которые выходят на солнечную сторону и всегда открыты.

Формулу фотосинтеза можно выразить так:

вода + углекислый газ + свет = углеводы + кислород.

Растение поглощает солнечный свет благодаря зеленому веществу – хлорофиллу. Он находится в особых клетках – хлоропластах. Больше всего таких клеток в листьях. Некоторое их количество есть в стеблях и плодах. Листья растения плоские, благодаря чему способны притянуть много света и соответственно получить больше энергии для процесса фотосинтеза. После поглощения света хлорофилл передает его молекулам, которые непосредственно участвуют в фотосинтезе. Они получают углекислый газ из воздуха и воды и синтезируют его в полезные для растения вещества – крахмал и глюкозу.

Полученные органические вещества используются для питания растений и служат едой для животных, которые едят растения. Люди получают эти органические вещества, употребляя в пищу продукты растительного и животного происхождения.

Люди получают эти органические вещества, употребляя в пищу продукты растительного и животного происхождения.

Процесс фотосинтеза может происходить как при естественном, так и при искусственном освещении. Человек научился грамотно использовать эти познания при выращивании растений в теплицах, увеличивать освещение и получать урожай в более короткие сроки и в больших количествах.

4. Собственное исследование: проведение эксперимента со стеблем растений и их бутонов, на примере белых цветов

Для закрепления теоретической части данной исследовательской работы было решено провести собственный эксперимент и понаблюдать, как происходит питание растений, как меняются белые цветы, которые поглощают подкрашенную воду.

Для эксперимента были взяты:

— пищевой краситель разных цветов,

— белые тюльпаны,

— белые розы,

— белые хризантемы,

— вазы с комнатной водой.

|

Затем растения были подготовлены к опыту. Кончик стебля каждого цветка был срезан наискосок для улучшения движения питательных веществ по побегу и чтобы наглядные результаты окрашивания цветов появились быстрее.

| |

|

Растения были помещены в вазы с водой комнатной температуры в которой растворен пищевой краситель разных цветов. Для опыта был выбран именно тот растворитель, состав которого разрешен для употребления в пищу людьми.

|

Просмотров работы: 477

Питание растений — корни жизни для фундаментальной биологии и улучшения растениеводства | Физиология растений и клеток

Журнальная статья

Тору Фудзивара,

Тору Фудзивара

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Тору Мато

Тору Мато

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Физиология растений и клеток , том 50, выпуск 1, январь 2009 г. , страницы 2–4, https://doi.org/10.1093/pcp/pcn195

, страницы 2–4, https://doi.org/10.1093/pcp/pcn195

Опубликовано:

15 января 2009 г.

Разделенный вид

- Содержание статьи

- Рисунки и таблицы

- видео

- Аудио

- Дополнительные данные

Цитировать

Cite

Тору Фудзивара, Тору Мато, Питание растений — корни жизни для фундаментальной биологии и повышения урожайности, Физиология растений и клеток , том 50, выпуск 1, январь 2009 г. , страницы 2–4, https:// doi.org/10.1093/pcp/pcn195

, страницы 2–4, https:// doi.org/10.1093/pcp/pcn195

Выберите формат

Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Разрешения

- Электронная почта

- Твиттер

- Подробнее

Фильтр поиска панели навигации

Физиология растений и клетокЭтот выпускМолекулярная и клеточная биологияНауки о растениях и лесоводствоКнигиЖурналыOxford Academic

Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Физиология растений и клетокЭтот выпускМолекулярная и клеточная биологияНауки о растениях и лесоводствоКнигиЖурналыOxford Academic

Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

В 2008 году население мира достигло 6,7 миллиарда человек и продолжает расти. 2008 год также был отмечен высокими ценами на продовольствие, и в развивающихся странах действительно возникали продовольственные кризисы. Учитывая рост населения и сокращение доступных пахотных земель, общественность ожидает, что мы, научное сообщество растений, предоставим технологии, которые сохранят и увеличат производство продуктов питания. Растения растут в почве, поглощают минеральные питательные вещества и производят для нас пищу. Таким образом, поглощение минеральных питательных веществ растениями из почвы является критически важным шагом как с точки зрения производства продуктов питания, так и с точки зрения глобального круговорота элементов.

2008 год также был отмечен высокими ценами на продовольствие, и в развивающихся странах действительно возникали продовольственные кризисы. Учитывая рост населения и сокращение доступных пахотных земель, общественность ожидает, что мы, научное сообщество растений, предоставим технологии, которые сохранят и увеличат производство продуктов питания. Растения растут в почве, поглощают минеральные питательные вещества и производят для нас пищу. Таким образом, поглощение минеральных питательных веществ растениями из почвы является критически важным шагом как с точки зрения производства продуктов питания, так и с точки зрения глобального круговорота элементов.

Человеческое тело содержит около 1,5 кг атомов азота. Каждый человек потребляет почти в три раза больше азота в год в форме белка, что эквивалентно 73 граммам белка в день. Нынешнее население мира ежегодно потребляет около 28 миллионов тонн белкового азота. Восемьдесят пять процентов азота в пищевых белках поступает из сельского хозяйства либо непосредственно в продукты растительного происхождения, либо косвенно через животных, которых кормят растительным материалом. Синтетические удобрения, полученные в результате синтеза аммиака Габера-Боша, обеспечивают 44–51% всего азота, поглощаемого сельскохозяйственными культурами. Таким образом, примерно 40% азота в пищевых продуктах получают из синтетического аммиака (Smil 2002). Азотные удобрения были впервые введены с использованием нескольких природных месторождений азотнокислых солей, таких как чилийская нитратная и сульфат аммония, получаемый в качестве побочного продукта на газовых заводах, но процесс Габера был внедрен в промышленном масштабе в 1919 г.13 и с тех пор обеспечивает неограниченные запасы атмосферного азота (Jenkinson 2001).

Синтетические удобрения, полученные в результате синтеза аммиака Габера-Боша, обеспечивают 44–51% всего азота, поглощаемого сельскохозяйственными культурами. Таким образом, примерно 40% азота в пищевых продуктах получают из синтетического аммиака (Smil 2002). Азотные удобрения были впервые введены с использованием нескольких природных месторождений азотнокислых солей, таких как чилийская нитратная и сульфат аммония, получаемый в качестве побочного продукта на газовых заводах, но процесс Габера был внедрен в промышленном масштабе в 1919 г.13 и с тех пор обеспечивает неограниченные запасы атмосферного азота (Jenkinson 2001).

Эти цифры показывают, что азотные удобрения абсолютно необходимы для жизни человека на земле. Борлоуг резюмировал ту роль, которую азотные удобрения сыграли в «зеленой революции», используя памятную кинетическую аналогию: «Если высокоурожайные карликовые сорта пшеницы и риса стали катализаторами революции, то химические удобрения — это топливо, которое привело ее в действие». тяга вперед» (Борлауг 1970, цитируется Smil 2002). Несмотря на то, что потребность в нем будет расти по мере роста населения мира, исследования метаболизма азота в почве едва начались.

тяга вперед» (Борлауг 1970, цитируется Smil 2002). Несмотря на то, что потребность в нем будет расти по мере роста населения мира, исследования метаболизма азота в почве едва начались.

Известно, что урожайность зерна риса зависит от поглощения азота растениями риса, а более высокая урожайность достигается только при более высоком поглощении азота (Haefele et al. 2008). С другой стороны, также следует понимать, что абсолютная эффективность поглощения азота варьируется в зависимости от сорта риса и, таким образом, контролируется генетически. Молекулярный механизм, лежащий в основе этого, не был полностью раскрыт, хотя были идентифицированы все ферменты, участвующие в восстановлении нитратов и ассимиляции аммония, а также соответствующие им гены и несколько других регуляторных генов. Более или менее аналогичная ситуация существует и для других удобрений, включая P и K. Желательно малозатратное производство с высоким выходом, учитывая ограниченные ресурсы удобрений и энергозатраты на производство, транспортировку и внесение удобрений.

Питание растений — сложный процесс, развившийся в ходе эволюции растений. Растения поддерживают нашу жизнь, вытягивая листья в воздух и корни в почву. Корни поглощают питательные вещества из почвы и транспортируют их к листьям для поддержки фотосинтеза. Большинство почв бедны питательными веществами, и растения эволюционировали соответствующим образом, регулируя свои транспортные системы в зависимости от условий питания. Во многих случаях лишение питательных веществ индуцирует системы поглощения с высоким сродством. На развитие корней и листьев также влияют условия питания. В частности, хорошо известно, что соотношение корней и побегов и развитие боковых корней регулируются питанием. Чтобы такие регуляторные системы функционировали, необходимо ощущать состояние питательных веществ, необходимо передавать сигналы, экспрессия генов должна регулироваться транскрипционно и посттранскрипционно, переносчики должны надлежащим образом перемещаться через эндомембранные системы, а клеточные циклы и клеточное удлинение должны контролироваться. скоординировано. Метаболизм также находится под влиянием условий питания. Такой широкий диапазон ответов может быть отражением очень сложных систем, которые развились в растениях с течением времени. Другими словами, правильное понимание питания растений требует понимания всех этих процессов.

скоординировано. Метаболизм также находится под влиянием условий питания. Такой широкий диапазон ответов может быть отражением очень сложных систем, которые развились в растениях с течением времени. Другими словами, правильное понимание питания растений требует понимания всех этих процессов.

За последние несколько десятилетий область питания растений быстро развивалась, включая широкий спектр наук о растениях. В то же время исследования в области питания растений имеют огромный потенциал для внесения вклада в другие науки о растениях и биологические науки. Например, первые переносчики бора в живых системах были идентифицированы у растений, а затем переносчики бора у человека и дрожжей (Takano et al., 2002). Этот транспортер также способствовал пониманию систем переноса эндомембран (Takano et al. 2005). Недавнее открытие переносчиков кремния и их внутриклеточная локализация привлекли большое внимание (Ma et al. 2006, Ma et al. 2007). Еще одним недавним прорывом в области питания растений стало успешное создание растений, устойчивых к пищевым стрессам (Такахаши и др. , 2001 г., Янагисава и др., 2002 г., Мива и др., 2006 г., Ишимару и др., 2007 г., Мива и др., 2007 г.). Трансгенные линии риса, устойчивые к дефициту железа, были успешно испытаны в полевых условиях (Kobayashi et al. 2008, Suzuki et al. 2008). Получение устойчивых к питательным веществам культур будет способствовать повышению урожайности; но для достижения этой цели необходимо провести широкий спектр исследований питательных веществ и скоординировать их с исследовательским сообществом.

, 2001 г., Янагисава и др., 2002 г., Мива и др., 2006 г., Ишимару и др., 2007 г., Мива и др., 2007 г.). Трансгенные линии риса, устойчивые к дефициту железа, были успешно испытаны в полевых условиях (Kobayashi et al. 2008, Suzuki et al. 2008). Получение устойчивых к питательным веществам культур будет способствовать повышению урожайности; но для достижения этой цели необходимо провести широкий спектр исследований питательных веществ и скоординировать их с исследовательским сообществом.

Спрос на увеличение производства продуктов питания имеет долгую историю, и питание растений сыграло важную роль в решении этой проблемы. В самом деле, от диагностики почвы и растений до рекомендаций по применению удобрений, нынешний уровень производства продуктов питания был бы невозможен без знаний о питании растений. Однако в развитых странах, где внесение удобрений оптимизировано, традиционные подходы к питанию растений больше не могут способствовать дальнейшему увеличению производства продуктов питания. Благодаря внедрению новых знаний и технологий область питания растений вышла на новый уровень, на котором потенциально можно повысить урожайность без значительного применения удобрений. Такие исследования дадут нам представление не только о физиологии растений, но и о том, как мы можем манипулировать растениями для повышения производительности.

Благодаря внедрению новых знаний и технологий область питания растений вышла на новый уровень, на котором потенциально можно повысить урожайность без значительного применения удобрений. Такие исследования дадут нам представление не только о физиологии растений, но и о том, как мы можем манипулировать растениями для повышения производительности.

В этом специальном выпуске мы попросили ученых-новаторов в области питания растений рассказать об их увлекательной работе. Все рукописи прошли рецензирование. Во-первых, Митани и др. опишите переносчики кремния в кукурузе (стр. 5–12). Это продолжение открытия группой переносчиков кремния в рисе. Переносчик кремния необходим для нормального роста риса, и его интересная полярная локализация показала важность переноса через мембраны в транспорт питательных веществ растений. В настоящем исследовании описаны транспортеры кремния в кукурузе, что расширяет понимание механизмов транспорта кремния в сельскохозяйственных культурах. Далее Юань и соавт. опишите специфичный для пыльцы переносчик аммония у Arabidopsis (стр. 13–25). Группа охарактеризовала переносчики аммония, и в рукописи описывается уникальная клеточно-специфическая экспрессия неохарактеризованного члена семейства переносчиков аммония. Кошиба и др. описывают участие окислительного стресса в гибели клеток после лишения бора (стр. 26–36). Группа внесла значительный вклад в физиологию бора, особенно в отношении роли бора в клеточных стенках. Настоящее исследование может привести к новой стратегии создания растений, устойчивых к условиям с низким содержанием B. Савада и др. описать метаболический анализ ряда видов растений и охарактеризовать их свойства (стр. 37–47). Очевидно, что метаболизм является важной областью науки о растениях, но из-за технических проблем анализа было проанализировано лишь ограниченное количество метаболитов. Их отчет является хорошим примером того, как новая исследовательская технология может способствовать нашему пониманию метаболизма растений. Цукамото и др.

опишите специфичный для пыльцы переносчик аммония у Arabidopsis (стр. 13–25). Группа охарактеризовала переносчики аммония, и в рукописи описывается уникальная клеточно-специфическая экспрессия неохарактеризованного члена семейства переносчиков аммония. Кошиба и др. описывают участие окислительного стресса в гибели клеток после лишения бора (стр. 26–36). Группа внесла значительный вклад в физиологию бора, особенно в отношении роли бора в клеточных стенках. Настоящее исследование может привести к новой стратегии создания растений, устойчивых к условиям с низким содержанием B. Савада и др. описать метаболический анализ ряда видов растений и охарактеризовать их свойства (стр. 37–47). Очевидно, что метаболизм является важной областью науки о растениях, но из-за технических проблем анализа было проанализировано лишь ограниченное количество метаболитов. Их отчет является хорошим примером того, как новая исследовательская технология может способствовать нашему пониманию метаболизма растений. Цукамото и др. опишите трассерный анализ в реальном времени для визуализации движения железа в ячмене (стр. 48–57). Эта технология позволяет нам понять движение питательных веществ в процессе развития растений, что было невозможно до недавнего времени. Наконец, Като и соавт. описывают успешное развитие растений, очень устойчивых к условиям с низким содержанием B, посредством манипуляций с переносчиками бора (стр. 58–66). Вместе эти статьи охватывают широкий спектр исследований питания растений, отражающих текущее состояние этой области.

опишите трассерный анализ в реальном времени для визуализации движения железа в ячмене (стр. 48–57). Эта технология позволяет нам понять движение питательных веществ в процессе развития растений, что было невозможно до недавнего времени. Наконец, Като и соавт. описывают успешное развитие растений, очень устойчивых к условиям с низким содержанием B, посредством манипуляций с переносчиками бора (стр. 58–66). Вместе эти статьи охватывают широкий спектр исследований питания растений, отражающих текущее состояние этой области.

Мы считаем, что в связи с недавним спросом на высококачественные лабораторные исследования с использованием новых технологий важность полевых исследований, как правило, игнорируется. Конечно, важно глубже понять, как функционируют растения, но мы считаем, что у биологии растений «in vitro» нет будущего. Без сопутствующих знаний, полученных в полевых условиях, мы не смогли бы перенести наше новое понимание в реальное сельское хозяйство. Мы твердо верим, что эта последняя заявка необходима, если мы надеемся оправдать ожидания общественности. Я надеюсь, что этот специальный выпуск будет воспринят как приглашение широкому кругу ученых-растителей сосредоточить свое внимание на питании растений и будет стимулировать более широкий обмен идеями и опытом. Мы также надеемся, что это будет способствовать представлению более отличных исследований в Физиология растений и клеток в области питания в будущем.

Я надеюсь, что этот специальный выпуск будет воспринят как приглашение широкому кругу ученых-растителей сосредоточить свое внимание на питании растений и будет стимулировать более широкий обмен идеями и опытом. Мы также надеемся, что это будет способствовать представлению более отличных исследований в Физиология растений и клеток в области питания в будущем.

Haefele

SM

,

Jabbar

SMA

,

Siopongco

JDLC

,

Tirol-Padre

A

,

Amarante

ST

,

Sta Круз

ПК

и др.

Эффективность использования азота отдельными генотипами риса ( Oryza sativa L.) при различных режимах воды и уровнях содержания азота.

,

Полевая культура Res.

,

2008

, том.

107

(стр.

137

—

146

)

Ишимару

y

,

,

9000.9000.9000.9000.

9000.shable 9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.9000.

9000.shablis

4.

.

.

.

,

Ватанабэ

S

, и др.

Мутационная реконструированная хелатредуктаза железа обеспечивает повышенную устойчивость риса к дефициту железа в известняковой почве.

,

Проц. Натл акад. науч. США

Натл акад. науч. США

,

2007

, том.

104

(стр.

7373

—

7378

)

Дженкинсон

9.0003 DS

Воздействие человека на круговорот азота с акцентом на пахотное земледелие в умеренном климате.

,

Растительная почва

,

2001

, том.

228

(стр.

3

—

15

)

Kobayashi

T

,

Nakanishi

H

,

Takahashi

M

,

,

Nishizawa

NK

.

Получение и полевые испытания трансгенного риса, устойчивого к дефициту железа.

,

Рис

,

2008

, том.

1

(стр.

144

—

153

)

,

,

Takano

J

,

,

Fujiwara

T

.

Растения с высокой устойчивостью к дефициту бора, полученные за счет усиленной экспрессии NIP5;1, канала борной кислоты.

,

Физиология клеток растений.

,

2009

, том.

50

(стр.

58

—

66

)

Koshiba

T

,

Kobayashi

M

,

Matoh

T

.

Борное питание клеток табака BY-2. V. Окислительное повреждение является основной причиной гибели клеток, вызванной лишением бора.

,

Физиология клеток растений.

,

2009

, том.

50

(стр.

26

—

36

)

,

TAMAI

K

,

Yamaji

N

,

Mitani

M

,

Konishi

4.

4.

Переносчик кремния в рисе.

,

Природа

,

2006

, том.

440

(стр.

688

—

691

)

,

Yamaji

N

,

Mitani

N

,

TAMAI

K

,

KONISHI

S

.

Эффлюксный переносчик кремния в рисе.

,

Природа

,

2007

, том.

448

(стр.

209

—

212

)

Митани

N

,

Ямаджи

N

,

.

Идентификация переносчиков кремния кукурузы.

,

Физиология клеток растений.

,

2009

, том.

50

(стр.

5

—

12

)

,

Takano

J

,

Fujiwara

T

,

0003

.

Повышение урожайности семян в условиях ограничения содержания бора за счет сверхэкспрессии BOR1, переносчика бора для загрузки ксилемы, в

,

Arabidopsis thaliana. Завод Ж.

,

2006

, том.

46:

(pg.

1084

—

1091

)

,

Takano

J

,

Omori

H

,

,

Шонозаки

К

,

Фудзивара

Т

.

Растения, устойчивые к высокому содержанию бора.

,

Наука

,

2007

, том.

318

стр.

1417

Sawada

Y

,

Akiyama

K

,

Sakata

A

,

Kuwahara

A

,

Kuwahar0003

A

,

Оцуки

H

,

Сакураи

T

, и др.

Широко направленная метаболомика, основанная на крупномасштабных данных MS/MS для выяснения закономерностей накопления метаболитов в растениях.

,

Физиология клеток растений.

,

2009

, том.

50

(стр.

37

—

47

)

.

Азот и производство продуктов питания: белки для рациона человека.

,

Амбио

,

2002

, том.

31

(pg.

126

—

131

)

Suzuki

M

,

Morikawa

KC

,

Nakanishi

H

,

Takahashi

М

,

Сайгуса

М

,

и др.

Трансгенные линии риса, включающие гены ячменя, обладают повышенной устойчивостью к низкой доступности железа в известняковых рисовых почвах.

,

Почвоведение. Растительный нутр

,

2008

, том.

54

(pg.

77

—

85

)

Takahashi

M

,

Nakanishi

H

,

Kawasaki

S

,

Нисидзава

NK

,

.

Повышенная устойчивость риса к низкой доступности железа в щелочных почвах с использованием генов никотианаминаминотрансферазы ячменя.

,

Нац. Биотехнолог.

Биотехнолог.

,

2001

, том.

19

(стр.

466

—

469

)

Takano

J

,

, 9.

Эндоцитоз и деградация BOR1, переносчика бора Arabidopsis thaliana, регулируемые наличием бора

,

Proc. Натл акад. науч. США

,

2005

, том.

102

(стр.

12276

—

12281

)

Такано

J0003

,

Noguchi

K

,

Yasumori

M

,

Kobayashi

M

,

GAJDOS

Z

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

Arabidopsis переносчик бора для загрузки ксилемы.

,

Природа

,

2002

, том.

420

(стр.

337

—

340

)

Tsukamoto

T

,

Nakanishi

H

,

Uchida

H

,

Watanabe

S

,

Matsuhashi

S

,

, и другие.

52 Транслокация Fe в ячмене по данным системы визуализации с использованием позитронно-излучающих индикаторов (PETIS): свидетельство прямого переноса Fe от корней к молодым листьям через флоэму.

,

Физиол.

,

2009

, том.

50

(pg.

48

—

57

)

Yanagisawa

S

,

Akiyama

A

,

Kisaka

H

,

Uchimiya

Н

,

.

Метаболическая инженерия с транскрипционным фактором Dof1 в растениях: улучшение усвоения азота и рост в условиях низкого содержания азота.

,

Проц. Натл акад. науч. США

,

2004

, том.

101

(pg.

7833

—

7838

)

,

Graff

L

,

Loqué

D

,

Kojima

S

,

Tsuchiya

YN

,

Takahashi

H

, et al.

AtAMT1;4, специфичный для пыльцы переносчик аммония с высоким сродством к плазматической мембране арабидопсиса.

,

Физиология клеток растений.

,

2009

, том.

50

(стр.

13

—

25

)

© The Author 2008. Опубликовано Oxford University Press от имени Японского общества физиологов растений. Все права защищены. Для получения разрешений отправьте электронное письмо по адресу: [email protected]

Опубликовано Oxford University Press от имени Японского общества физиологов растений. Все права защищены. Для получения разрешений отправьте электронное письмо по адресу: [email protected]

© Автор, 2008 г. Опубликовано Oxford University Press от имени Японского общества физиологов растений. Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

Раздел выпуска:

Редакция

Скачать все слайды

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

Новая классификация киназ, подобных рецептору лизина, в Lotus Japonicus

Арест, старение и гибель апикальных стволовых клеток побега у Arabidopsis thaliana

Влияние обычных препаратов, вызывающих стресс ER, на рост и липидный фенотип Chlamydomonas и Arabidopsis

Высокая экспрессия ALTERNATIVE OXIDASE 2 в латентных пазушных почках предполагает ее ключевую роль в поддержании покоя у Rosebush

Одомашнивание сельскохозяйственных культур: прошлое, настоящее и будущее

Реклама

Как растения получают питательные вещества (и какие питательные вещества нужны растениям для выживания)

И растениям, и животным для выживания нужны питательные вещества. Но как без рта растения получают необходимые для жизни питательные вещества и энергию? Возможно, вы смутно знаете, что растения используют свои корни для поглощения питательных веществ, а растениям нужен солнечный свет, верно?

Но как без рта растения получают необходимые для жизни питательные вещества и энергию? Возможно, вы смутно знаете, что растения используют свои корни для поглощения питательных веществ, а растениям нужен солнечный свет, верно?

Но как корни и солнечный свет объединяются, чтобы помочь растению расти? Если вы не ботаник и не учитесь сейчас на уроке биологии, вполне возможно, что вам пригодятся напоминания о том, как растения получают питательные вещества.

Мы постараемся максимально упростить эту сложную тему, чтобы вам не нужно было быть ботаником, чтобы понять ее!

Какие питательные вещества нужны растениям?

Начнем с того, что нужно растениям. Хотя их конкретные потребности различаются, большинству растений для выживания необходимы три основных питательных вещества: азот (N), фосфор (P) и калий (K). Эти питательные вещества обычно обозначаются аббревиатурой NPK, буквами элементов периодической таблицы. Без всех этих трех питательных веществ растения не могут выжить.

- Азот придает листьям растений темно-зеленый цвет и способствует росту.

- Растения используют азот для создания аминокислот, которые являются строительными блоками белков.

- Фосфор способствует делению клеток, помогает росту корней, защищает растения от болезней и позволяет растениям производить цветы и семена.

- Фосфор необходим для построения структур нуклеиновых кислот, регулирующих синтез белка

- Калий защищает растения от болезней и стимулирует рост корней. Калий также необходим растениям для производства хлорофилла.

- Хлорофилл — зеленый пигмент, ответственный за обеспечение растений энергией путем поглощения энергии солнечного света.

- Они используют калий, чтобы открывать и закрывать устьица, похожие на поры. Устьица позволяют растениям поглощать CO2 и вырабатывать АТФ, одну из основных единиц энергии, необходимых для жизни.

Растениям нужно больше, чем три элемента питания

Вы не удивитесь, узнав, что растениям для выживания нужно гораздо больше, чем три элемента. Растениям также нужны многие другие питательные вещества в меньших количествах: углерод (C), водород (H), кислород (O), фосфор (P), калий (K), йод (I), азот (N), сера (S), Кальций (Ca) и железо (Fe) составляют другую распространенную аббревиатуру CHOPKINS CaFe.

Растениям также нужны многие другие питательные вещества в меньших количествах: углерод (C), водород (H), кислород (O), фосфор (P), калий (K), йод (I), азот (N), сера (S), Кальций (Ca) и железо (Fe) составляют другую распространенную аббревиатуру CHOPKINS CaFe.

Это по-прежнему не включает магний, цинк, медь и несколько других обычных элементов, необходимых растениям.

Короче говоря, растениям для выживания необходимо много специфических элементов в почве. Они используют эти элементы для выращивания и создания органического вещества. Некоторые элементы играют важную роль в обеспечении фотосинтеза (напомню, растения используют процесс, называемый фотосинтезом, для преобразования энергии света, а также воды и углекислого газа в энергию).

Большая часть почвы под вашими ногами сейчас в основном представляет собой крошечные крошки камня. Вышеуказанные элементы находятся в частицах почвы, но растения не могут добраться до них. Растения не могут просто есть землю и извлекать питательные вещества — для их присутствия нужно много воды . Вода помогает выщелачивать элементы из почвы простыми небольшими порциями. Затем растения могут «пить» воду через свои корни, получая при этом питательные вещества.

Вода помогает выщелачивать элементы из почвы простыми небольшими порциями. Затем растения могут «пить» воду через свои корни, получая при этом питательные вещества.

Хорошая, плодородная почва будет содержать много этих питательных веществ. Однако многие из этих питательных веществ легко смываются дождями. Использование удобрений или других добавок для почвы поможет сохранить ваши растения счастливыми и здоровыми.

Как растения получают питательные вещества из почвы в свои корни?

Когда растения эволюционировали, чтобы жить на суше, им нужен был способ добраться до воды, чтобы продолжать поглощать питательные вещества. Вот тут и пригодились корни.

Не слишком усложняя, давайте на секунду посмотрим, как работают корни.

Растения имеют сложную корневую систему, состоящую (как правило) либо из длинного стержневого корня , спускающегося ниже растения с отходящими от него ветвями, либо из мочковатая корневая система , состоящая из множества мелких ответвленных корней, которые распространяются под растением. Если вам когда-либо приходилось вырывать одуванчик с корнем, вы знаете, как выглядит стержневая корневая система. Мочковатая корневая система чаще встречается у некоторых видов злаков.

Если вам когда-либо приходилось вырывать одуванчик с корнем, вы знаете, как выглядит стержневая корневая система. Мочковатая корневая система чаще встречается у некоторых видов злаков.

Растения со стержневыми корнями хорошо растут в сухой почве, потому что их длинный стержневой корень помогает им искать воду под землей. Растения с мочковатой корневой системой отлично подходят для борьбы с эрозией благодаря своей сложной корневой системе.

Забавный факт: самые глубокие из когда-либо зарегистрированных корней были у одного из видов инжира из Южной Африки, его корни достигают 122 метров. Растения будут делать сумасшедшие вещи, чтобы найти воду!

У корней много слоев, как у вашей кожи. Мы не будем вдаваться в имена здесь — это быстро усложняется! Просто знайте, что внешний слой корня обычно полупроницаем, позволяя воде проходить в корневую систему.

Большая часть питательных веществ всасывается через корневые волоски у самых кончиков корней. Корневые волоски — это ультратонкие корни с большой площадью поверхности, что позволяет им поглощать еще больше воды.

Они необходимы для нормального роста и развития растения. Таким образом, корень не только всасывает из почвы воду с минеральными солями, но и участвует в образовании многих новых органических веществ.

Они необходимы для нормального роста и развития растения. Таким образом, корень не только всасывает из почвы воду с минеральными солями, но и участвует в образовании многих новых органических веществ. Минеральные удобрения – это азотные соединения (селитра, мочевина), фосфорные (суперфосфат, костная мука), калийные (зола, хлористый калий, сульфат калия). Названные удобрения привносят в почву элементы минерального питания, которые требуются растениям в большом количестве. Вот почему их называют макроэлементные удобрения или макроудобрения (от греч. макрос – «большой»).

Минеральные удобрения – это азотные соединения (селитра, мочевина), фосфорные (суперфосфат, костная мука), калийные (зола, хлористый калий, сульфат калия). Названные удобрения привносят в почву элементы минерального питания, которые требуются растениям в большом количестве. Вот почему их называют макроэлементные удобрения или макроудобрения (от греч. макрос – «большой»). Удобрения восстанавливают плодородие почвы и улучшают минеральное питание растений.

Удобрения восстанавливают плодородие почвы и улучшают минеральное питание растений.