Содержание

«Как живут растения зимой» | Классный час по окружающему миру (средняя группа):

Беседа. Тема: Жизнь растений под снегом

Цель темы:

Воспитывать бережное отношение к растениям.

Формировать интерес к познанию окружающего мира.

Познакомить учащихся с особенностями жизни растений зимой.

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и аргументировать его.

Вопросы:

Умирают ли растения на зиму и как они зимуют?

Как же растения зимуют, и что их защищает от мороза?

А какая зима лучше снежная или бесснежная? Почему?

А почему говорят много снега, много хлеба?

Давайте вспомним, какие зерновые культуры называют «озимые» и почему?

Какие растения высаживают ваши родители на огороде осенью на зиму

Можно ли под снегом увидеть цветущие растениям.

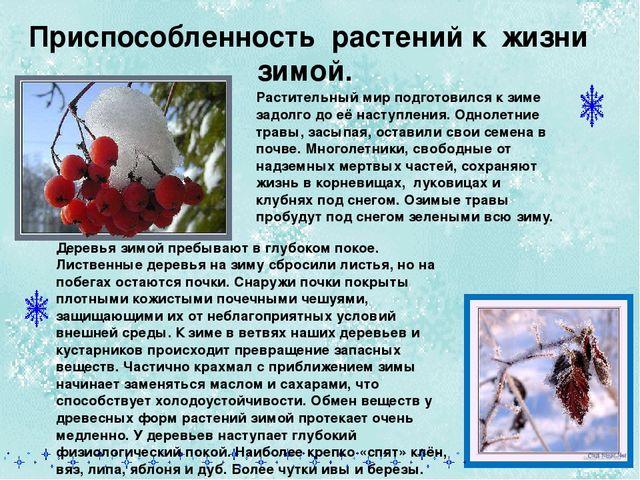

Совершенно безжизненными кажутся нам растения в зимнем лесу. А между тем и зимой, в самые трескучие морозы, жизнь не вполне покидает деревья и кустарники. Растения в это время лишь отдыхают, накапливают силы, чтобы с наступлением весны сбросить зимние оковы. «То, что мы называем сном природы,- писал С. Покровский,- есть лишь особая форма жизни, полная глубокого смысла и значения». Такая форма жизни растительных организмов называется состоянием покоя.

Растения в это время лишь отдыхают, накапливают силы, чтобы с наступлением весны сбросить зимние оковы. «То, что мы называем сном природы,- писал С. Покровский,- есть лишь особая форма жизни, полная глубокого смысла и значения». Такая форма жизни растительных организмов называется состоянием покоя.

В состоянии глубокого покоя у растения резко заторможен обмен веществ и прекращается видимый рост. Однако это не значит, что в нем полностью остановились все процессы жизнедеятельности. Некоторые из них идут и во время зимнего покоя. Например, крахмал превращается в сахара и жиры, сахара расходуются в ходе дыхания. Правда, интенсивность его зимой в 200-400 раз меньше, чем летом.

Происходят в это время и процессы роста, только они никак не проявляются внешне. Состояние зимнего покоя — период особенно интенсивной деятельности так называемой образовательной ткани, или меристемы, из которой возникают новые клетки и ткани. Как у вечнозеленых, так и у листопадных растений в это время закладываются зачатки листьев в вегетативных почках и элементы цветков — в почках цветочных. Без этого предстоящий весной переход растительного организма к активной жизнедеятельности был бы попросту невозможен. Вот почему для большого числа растений, и прежде всего для всех многолетних форм, покой — обязательное условие нормального роста в период вегетации.

Без этого предстоящий весной переход растительного организма к активной жизнедеятельности был бы попросту невозможен. Вот почему для большого числа растений, и прежде всего для всех многолетних форм, покой — обязательное условие нормального роста в период вегетации.

Способность погружаться в состояние покоя выработалась у растений в ходе эволюции — это важное приспособление к периодическому наступлению неблагоприятных внешних условий. Это лишний раз подтверждается тем фактом, что растения иногда перестают расти не только зимой, но и летом. Например, в засуху некоторые из них сбрасывают листья и совершенно прекращают рост — точно так же, как и глубокой осенью. Такой покой получил название вынужденного. В вынужденном покое лесные деревья и кустарники находятся и в самом конце зимы — в это время такое их состояние объясняется только неблагоприятными внешними условиями. Если в январе-феврале срезать в лесу березовую ветку, принести ее в комнату и поставить в воду, то листовые почки вскоре тронутся в рост и дадут побеги.

Однако если такую же ветку срезать или принести в теплое помещение в октябре или ноябре, то она не распустится очень долго. В это время растение находится в состоянии так называемого глубокого покоя, которого не может нарушить даже наступление самых благоприятных для роста условий. Глубокий покой — необходимая фаза развития растения, сменяющая период вегетации.

Продолжительность, периода покоя у разных деревьев и кустарников различна. Одни растения — бузина, жимолость, крушина, сирень, черная смородина — отличаются коротким периодом покоя; у них глубокий покой в естественных условиях заканчивается уже в октябре. Значительно дольше — до января — продолжается период покоя у березы бородавчатой, боярышника, тополя белого. А самый длительный период покоя — у липы мелколистной, клена татарского, ели сибирской, сосны обыкновенной. Зимующие почки липы, например, неспособны прорастать на протяжении почти полугода. У дуба, бука и ясеня почки находятся в покоящемся состоянии вплоть до конца апреля.

Сигналом к покою служит для них уменьшение длины светового дня. Изменение длины дня воспринимают у растений листья, а в отсутствие их — почки.

На переход растений в состояние покоя оказывает влияние и температура: для некоторых видов (преимущественно южного происхождения — ясеня, конского каштана, сирени, вишни) понижение ночных температур является главным сигналом к покою.

Растениям, которые зимой укрыты снегом, под его теплой шубой — не так уж холодно. Но как противостоят морозам деревья и кустарники, обнаженные ветви которых насквозь пронизывает холод? Почему не гибнут их почки и побеги?

Устойчивость растений к низким температурам создается главным образом благодаря внутренним изменениям в клетках, и прежде всего изменениям их химического состава.

Роль антифриза — вещества, которое снижает температуру замерзания растворов, находящиеся в клеточных вакуолях, играют сахара: они накапливаются в клеточном соке во время подготовки растения к зиме. Важную защитную функцию выполняют сахара и в цитоплазме: они предохраняют ее белки от коагуляции (свертывания) при понижении температуры. Чем больше Сахаров накопили растения в своих клетках, тем лучше они подготовлены к действию низких температур. Хорошо известно, что если у плодовых деревьев, например яблонь, плодоношение летом было особенно обильным, то зимой они оказываются менее морозоустойчивыми. В этом случае питательные вещества расходуются в основном на формирование плодов, а про запас Сахаров откладывается мало. Неудивительно, что такие деревья легче вымерзают.

Чем больше Сахаров накопили растения в своих клетках, тем лучше они подготовлены к действию низких температур. Хорошо известно, что если у плодовых деревьев, например яблонь, плодоношение летом было особенно обильным, то зимой они оказываются менее морозоустойчивыми. В этом случае питательные вещества расходуются в основном на формирование плодов, а про запас Сахаров откладывается мало. Неудивительно, что такие деревья легче вымерзают.

Плохо переносят морозы и те растения, которые осенью интенсивно росли — например, вследствие длительной теплой погоды или в результате обильной подкормки азотом. Причина здесь та же: растения плохо подготовлены к зиме, их питательные вещества использовались на рост вегетативных органов (стеблей, листьев), а не откладывались в виде запасных углеводов.

Падает морозостойкость растений и весной, когда сахара начинают использоваться в процессах жизнедеятельности, превращаться в другие соединения. Поэтому так опасны для растений весенние заморозки, хотя температура при этом далеко не достигает уровня зимних морозов, которые растения прекрасно перенесли.

Но устойчивость растений к морозам объясняется не только накоплением Сахаров в их тканях. Как показали исследования, формирование морозоустойчивости — сложный, ступенчатый процесс. Закаливание озимых злаков и плодовых деревьев начинается в осенние солнечные дни, когда еще довольно интенсивно идет фотосинтез, а процессы дыхания уже ослаблены. Благодаря этому в тканях и накапливаются сахара и другие защитные вещества, клетки становятся беднее водой.

После этого цитоплазма готова к прохождению второй фазы закаливания, которая проходит при регулярно повторяющихся слабых морозах (от -2 до -5°С). В это время изменяется ультраструктура цитоплазмы, перестраивается ферментный аппарат клеток, в результате чего они приобретают способность переносить значительное понижение температуры. Теперь растению холода не страшны.

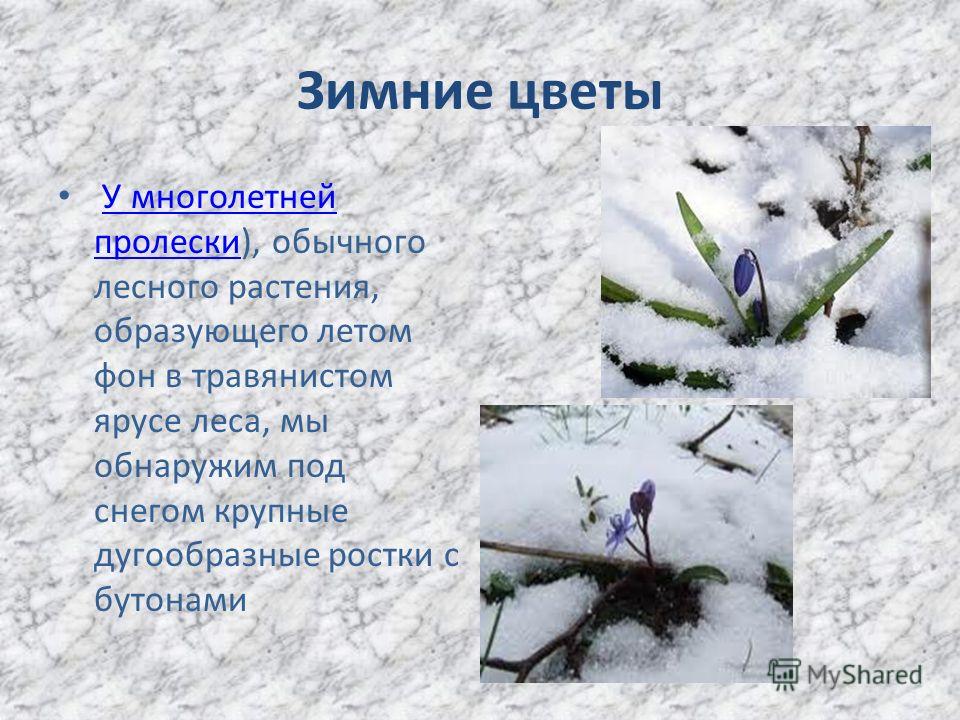

В феврале, когда нередки еще сильные морозы, можно, раскопав снег в широколиственном лесу, обнаружить пробившиеся сквозь опавшую листву бледно-желтые ростки со свернутыми листьями, а иногда и бутонами. Осенью этих ростков здесь не было…

Осенью этих ростков здесь не было…

Дело в том, что в широколиственном лесу почва зимой не промерзает. Это объясняется наличием в ней большого количества перегноя и глубоким снежным покровом, создающими прекрасную теплоизоляцию. Благодаря этому температура почвы здесь всю зиму остается около 0°С. В такой почве остается незамерзшая влага, доступная для растений.

Что же касается питательных веществ, столь же необходимых для роста, то подснежное развитие растений происходит за счет готовых, отложенных ранее запасов. Например, у медуницы и ветреницы эти запасы находятся в корневищах, у пролески и гусиного лука — в луковицах, у чистяка — в клубнях.

Интенсивное использование этих отложенных про запас питательных веществ в процессе дыхания способствует повышению температуры самого растения. Часто вокруг него даже протаивает снег. Например, в феврале начинают расти под снегом побеги мать-и-мачехи, заложенные еще осенью. Если в это время откопать растение, то можно увидеть, что вокруг него в снежном покрове протаяла крошечная пещерка.

Еще трещат суровые морозы, а под снегом уже начинается весна.

Все лето деревья с усердием запасают в стволах и ветвях соки на зиму. Соки дерева становятся густыми, густыми и движение соков замедляется. Дерево словно бы засыпает. Создав запасы такого питания, дерево готово выдержать небольшие морозы. Первые морозы закаляют его, делают еще выносливее: сок дерева еще больше густеет. И деревья впадают в настоящую спячку, как суслики, бурундуки, сурки. Чем холоднее, тем глубже спячка, покой у деревьев. И дышат деревья зимой в двести – четыреста раз слабее, чем летом.

Вы уже знаете, как можно помочь птицам и лесным зверям, а как можно помочь деревьям зимой?

Зимой все деревья спят. Они перестают питаться и расти. Во «сне» расходуется меньше питательных веществ и тепла, что помогает деревьям выжить в холодные суровые зимы.

Готовятся ли деревья в зиме? Конечно!

Во-первых, летом все деревья приготовили себе теплые «шубы». Что это за шубы? «Шуба» для дерева — это пробковая ткань под корой, которая не выпускает тепло из дерева и не пропускает воду и воздух. Именно такая «шуба» не дает дереву замерзнуть даже в самые сильные морозы.

Именно такая «шуба» не дает дереву замерзнуть даже в самые сильные морозы.

Во-вторых, осенью деревья сбросили с себя листья. Опавшие листья на земле легли как теплое одеяло и защитили корни деревьев от вымерзания – согрели их.

Откуда берутся трещины на коре деревьев?

Наверное, все вы видели трещины на деревьях. Рассмотрите их с ребенком. Интересно, откуда они берутся?

Причина проста. Наступит зимой неожиданная оттепель, а ночью вдруг грянет сильный мороз. И «шубы» деревьев охлаждаются и сжимаются — «съёживаются» и … рвутся. Эти трещины остаются на дереве на всю его жизнь.

Может ли мороз убить дерево?Рассказ В. Бианки В. Бианки.

Лес зимой.

Может ли мороз убить дерево?

Конечно, может.

Если дерево промёрзнет всё насквозь, до самой сердцевины, — оно умрёт. В особенно суровые, малоснежные зимы у нас погибает немало деревьев, большей частью — молоденьких. Пропали бы и все деревья, если б каждое дерево не хитрило, чтобы сберечь в себе тепло, не допускать мороз глубоко внутрь себя.

Кормиться, расти, производить на свет потомство — всё это требует большого расхода сил, энергии, большого расхода своего тепла. И вот деревья, собрав за лето силы, к зиме отказываются от еды, перестают питаться, перестают расти, не тратят силы на размножение. Становятся бездеятельными, погружаются в глубокий сон.

Много выдыхают тепла листья, долой на зиму листья! Деревья сбрасывают их с себя, отказываются от них, чтобы сохранить в себе необходимое для жизни тепло. А кстати, сброшенные с ветвей, гниющие на земле листья сами дают тепло и предохраняют нежные корни деревьев от промерзания.

Мало того! На каждом дереве есть панцирь, защищающий живую плоть растения от мороза. Всё лето, каждый год откладывают деревья под кожицей своего ствола и веток пористую пробковую ткань — мёртвую прослойку. Пробка не пропускает ни воды, ни воздуха. Воздух застаивается в её порах и не даёт источаться теплу из живого тела дерева. Чем старше дерево, тем толще в нём пробковый слой, вот почему старые, толстые деревья лучше переносят холод, чем молоденькие деревца с тонкими стволиками и ветвями.

Мало и пробкового панциря. Если лютый мороз сумеет и под него пробиться, он встретит в живом теле растения надёжную химическую оборону. К зиме в соках деревьев откладываются различные соли и крахмал, превращенный в сахар. А раствор солей и сахара очень холодоустойчив.

Но самая лучшая защита от морозов — пушистое снежное покрывало. Известно, что заботливые садовники нарочно пригибают к земле зябкие молодые фруктовые деревца и забрасывают их снегом: так им теплее. В многоснежные зимы снег, как пуховое одеяло, накрывает лес, и уж тогда лесу не страшна никакая стужа.

Нет, как ни лютуй мороз — не убить ему нашего северного леса!

Выстоит наш Бова-королевич против всех бурь и буранов.

Вопросы после чтения рассказа: Как деревья «обманывают» морозы? Как они к ним готовятся? Какие деревца больше боятся морозов – молоденькие тонкие или старые и толстые? Почему? Очень важно понять логические причинно-следственные взаимосвязи, и объяснить причину. Что самая лучшая защита от морозов? Как люди помогают, кустам и деревцам пережить лютую зиму?

Зимние явления в жизни растений

Начиная с поздней осени и затем на протяжении всей зимы древесные и кустарниковые породы флоры нашего края пребывают в состоянии покоя. Такие зимние явления в жизни растений обуславливаются многими причинами. Среди них – значительное понижение температурного режима, отсутствие достаточного питания и другие. Жизненные процессы растений затормаживаются, и даже при благоприятных условиях, возникших внезапно, не могут возобновиться. Многие, наверное, замечали, что если в декабре-январе принести домой срезанную веточку какого-либо дерева и поставить ее в воду в тепле, то она не «просыпается», сохраняя свой безжизненный вид. А вот если уже подобное проделать в самом конце зимы, когда весна приближается, то почки моментально распускаются, хотя на улице еще очень холодно. Почему это происходит? Какую роль выполняет зима в жизни растений? Что заставляет представителей флоры в дикой природе и в окружающих скверах и парках просыпаться, распуская свежую листву? На эти и другие не менее интересные вопросы попробуем ответить в нашей статье.

Такие зимние явления в жизни растений обуславливаются многими причинами. Среди них – значительное понижение температурного режима, отсутствие достаточного питания и другие. Жизненные процессы растений затормаживаются, и даже при благоприятных условиях, возникших внезапно, не могут возобновиться. Многие, наверное, замечали, что если в декабре-январе принести домой срезанную веточку какого-либо дерева и поставить ее в воду в тепле, то она не «просыпается», сохраняя свой безжизненный вид. А вот если уже подобное проделать в самом конце зимы, когда весна приближается, то почки моментально распускаются, хотя на улице еще очень холодно. Почему это происходит? Какую роль выполняет зима в жизни растений? Что заставляет представителей флоры в дикой природе и в окружающих скверах и парках просыпаться, распуская свежую листву? На эти и другие не менее интересные вопросы попробуем ответить в нашей статье.

Зимние явления природы: примеры

Зимние природные явления могут быть не только красивыми, но и крайне опасными. Тем не менее, это…

Тем не менее, это…

Растения зимой

В жарких странах что зима, что лето – температура не особо «скачет» от основных средних показателей. Поэтому и деревья в субтропиках и тропиках растут и зеленеют круглый год. Иное дело – средняя полоса России, например. Или Сибирь. Здесь колебания температур «плюс-минус» иногда составляют разрывы в полсотни градусов, а это для многих пород лиственных деревьев просто губительно. Мудрая природа придумала для данных растений, обладающих листвой, защитные реакции на плохие условия существования, возникающие в холода. Зимние явления в жизни растений – своего рода «блокировка» жизненных процессов, помогающая пережить трудные времена. Что же с ними происходит?

Что это — фенология? Фенологические наблюдения

Регулярные наблюдения за сезонными изменениями осуществляются на основании заметных явлений в…

Обмен веществ

Зимние явления в жизни растений обуславливают состояние покоя, замедление обмена веществ внутри ствола. Видимый рост деревьев приостанавливается. Как и отдача в атмосферу влаги. Как и питание с помощью корневой системы. Нет, зимой деревья, конечно же, тоже растут. Только делают это очень медленно, незаметно для человеческого глаза. Влага тоже циркулирует (полное прекращение циркуляции, по наблюдениям ученых, происходит при температуре минус 18). А зимой большое дерево испаряет все-таки в воздух до 250 мл влаги. Но, согласитесь, эти процессы происходят куда медленнее, чем в весенне-летнюю пору.

Видимый рост деревьев приостанавливается. Как и отдача в атмосферу влаги. Как и питание с помощью корневой системы. Нет, зимой деревья, конечно же, тоже растут. Только делают это очень медленно, незаметно для человеческого глаза. Влага тоже циркулирует (полное прекращение циркуляции, по наблюдениям ученых, происходит при температуре минус 18). А зимой большое дерево испаряет все-таки в воздух до 250 мл влаги. Но, согласитесь, эти процессы происходят куда медленнее, чем в весенне-летнюю пору.

Сбрасывание листвы

Почти все деревья на зимний период сбрасывают листву (кроме вечнозеленых). Она постепенно желтеет всю осень и опадает, оставляя голые ветки. Данные зимние явления в жизни растений также связаны с механизмами защиты от холодов: растение теряет листья и как бы закрывается от воздействия окружающей среды. Прекращается почти полностью фотосинтез, жизненно важный процесс для содержащих хлорофилл листьев. Питание становится минимальным, так как основные порции углекислого газа перерабатываются при помощи листвы. А корневая система, в связи с морозами, сокращает подачу влаги и минеральных веществ из почвы.

А корневая система, в связи с морозами, сокращает подачу влаги и минеральных веществ из почвы.

Узнаем как помогать животным зимой: рекомендации,…

Когда наступают холода, жизненный цикл животных меняется. Происходит адаптация организма к…

Особенности перехода в зимнюю спячку

Можно сказать, что первым сигналом для растений является сокращение светового дня. Когда световой день заметно укоротился, в клетках происходит изменение соотношений между веществами, отвечающими за обмен и рост тканей. Дерево как бы начинает подготавливаться к тому, чтобы замедлить жизненные процессы.

Сколько длится зимняя спячка деревьев

Подобное состояние глубокого зимнего покоя, сравнимого со спячкой, у различных пород деревьев и кустарников длится по-разному. Так, например, у березы или тополя – до конца января. А клен или липа проводят в данном состоянии до полугода (в особенно холодные зимы). У сирени же период спячки оканчивается уже к декабрю.

Изменение климата изменяет сезонный ритм событий жизненного цикла растений

«Мы как осенние листья на ветвях», — писал итальянский поэт Джузеппе Унгаретти в стихотворении 1918 года « Soldati » («Солдаты») о трагедии человеческой жизни и войны.

Если популярное представление об осени – это декаданс и ностальгия по летнему зною, то весна – это время возрождения после мрака и холода зимы. Преображающее течение времен года исторически представляло собой мощный ментальный образ, богатый символикой. Сезонные сроки биологических событий также являются важным аспектом адаптации растений и могут также иметь решающее экономическое значение.

Тем не менее, как лесные экологи, мы заметили, что изменение климата изменяет сроки повторяющихся событий жизненного цикла растений, тем самым критически влияя на экосистему.

Растительные часы

Весной распускаются цветы. Летом созревают плоды. Осенью листья меняют цвет и опадают. Зимой растения отдыхают. Это фенология — изучение времени повторяющихся событий жизненного цикла.

Жизненный цикл растений, животных и всех форм жизни зависит от окружающей их среды.

Так как же растения распознают течение времени и правильный момент для роста и размножения? Как и у людей, у растений есть свой календарь. Часы растения представлены циклами условий окружающей среды, а время фенологических событий контролируется климатом.

Часы растения представлены циклами условий окружающей среды, а время фенологических событий контролируется климатом.

В частности, растения используют набор триггеров для синхронизации времени роста и размножения с благоприятными условиями окружающей среды.

В зависимости от вида фенологические явления вызываются температурой (осеннее и зимнее похолодание и весеннее потепление), фотопериодом (длиной дня), осадками или, часто, их комбинацией.

При изменении климата меняется фенология

Фенология является одним из наиболее чувствительных биологических индикаторов изменения климата. При прогрессирующем повышении температуры, наблюдавшемся в прошлом столетии, и колебаниях сезонного распределения осадков экологические триггеры обычно проявляются все раньше и раньше.

Вот почему фенологические сдвиги наблюдаются во всем мире, и контекстуально кажется, что фенологические события происходят с каждым годом все раньше.

Япония Сакура или сезон цветения сакуры является одним из наиболее очевидных доказательств этого сдвига. Датируемая девятым веком дата цветения, которая определяет время проведения фестиваля, была предсказана в прошлом веке повышением средней температуры.

Датируемая девятым веком дата цветения, которая определяет время проведения фестиваля, была предсказана в прошлом веке повышением средней температуры.

В чем проблема? Весна прохладная, правда?

Американская поэтесса Энн Брэдстрит сказала: «Если бы у нас не было зимы, весна не была бы такой приятной». Хотя это преувеличение, мы все же должны учитывать, что сроки цветения цветов, созревания плодов и других подобных фенологических событий являются результатом длительной адаптации каждого вида к окружающей среде.

Изменения в окружающей среде могут иметь экономические последствия, поскольку они влияют на количество и качество продукции сельского и лесного хозяйства.

(Шаттерсток)

Время фенологических событий откалибровано, чтобы обеспечить идеальные условия окружающей среды, необходимые для выполнения годовых циклов жизни растения, при минимизации риска повреждения. Изменения в этих условиях могут иметь как экологические, так и экономические последствия, поскольку они могут повлиять на количество и качество продукции сельского и лесного хозяйства.

В конце вегетационного периода у растений развиваются спящие почки для защиты чувствительного меристематического клеточного слоя — ткани, в которой клетки сохраняют способность делиться на протяжении всей жизни растения — и приостанавливают активность. Покой — это механизм адаптации, развившийся в климате с сезонами, чтобы избежать суровых зимних условий.

Теплые весенние температуры (называемые выгонкой), увеличение длины дня весной (фотопериод), а также продолжительность и интенсивность зимних температур (охлаждение) реактивируют рост верхушечных почек — почек, расположенных на верхушке растения — Весной. Ясно, что температура играет центральную и ведущую роль в этом процессе. По этой причине потепление может спровоцировать более раннюю реактивацию весной и отсроченное прекращение осенью или и то, и другое, удлиняя вегетационный период.

Некоторые считают, что более длительный вегетационный период может повысить поглощение углерода и, следовательно, продуктивность лесов. В некоторых местах, например в северных широтах или на возвышенностях, деревья выиграли от более продолжительного вегетационного периода и, в более общем плане, от более благоприятных климатических условий в условиях глобального потепления.

В некоторых местах, например в северных широтах или на возвышенностях, деревья выиграли от более продолжительного вегетационного периода и, в более общем плане, от более благоприятных климатических условий в условиях глобального потепления.

Поздние заморозки весной и ранние заморозки осенью, которые часто сопровождают более продолжительный вегетационный период, повышают риск повреждения растений и деревьев.

(AP Photo/Кэролин Кастер)

Однако более ранняя реактивация роста увеличивает риск повреждения поздними весенними заморозками, а удлинение вегетационного периода увеличивает риск повреждения ранними осенними заморозками.

Если деревья не смогут адаптировать или повторно адаптировать свою фенологию к новым климатическим условиям, это может серьезно повлиять на приспособленность и показатели роста местных популяций.

Если меняется фенология, меняется взаимодействие видов

Экосистемы, как правило, сложны, и виды внутри них взаимодействуют друг с другом, а также с окружающей средой. Различные виды могут по-разному реагировать на изменение климатических условий, что может привести к новым опасным фенологическим совпадениям или несоответствиям.

Различные виды могут по-разному реагировать на изменение климатических условий, что может привести к новым опасным фенологическим совпадениям или несоответствиям.

Например, нынешние климатические условия создают новые фенологические совпадения между добычей и хищником. Ель черная может стать ключевым хозяином для еловой листовертки, учитывая, что время максимальной активности личинок может быть лучше синхронизировано со временем развития ежегодных побегов, что увеличивает риск серьезной дефолиации для одного из самых прибыльных бореальных видов в Северной Америке.

Изменение климата также может вызвать несоответствие между растениями и их опылителями. Шмели представляют собой одного из наиболее важных опылителей для нескольких диких видов и многих разновидностей, представляющих огромный сельскохозяйственный интерес. Шмели, учитывая их низкую устойчивость к жаре и холоду, особенно чувствительны к условиям окружающей среды. По этой причине прогнозируемый климатический риск для этого вида чрезвычайно высок.

Шмели чрезвычайно чувствительны к изменению климата.

(Шаттерсток)

Взаимовыгодные отношения между растениями и опылителями являются важной экосистемной услугой, особенно если учесть, что опыление, осуществляемое насекомыми, составляет 9,5% мирового производства продуктов питания.

Необходимо принять меры

Поскольку климат продолжает меняться, влияя на все виды экосистем, мы должны знать о фенологии растений и думать о том, как эти изменения могут напрямую повлиять на нашу жизнь и бизнес.

Сегодня ученые используют данные наблюдений, чтобы определить, насколько виды, популяции и сообщества уязвимы к этим текущим и прогнозируемым будущим изменениям климата. Это исследование может стать основой для существенного вмешательства человека, которое может повлиять на распространение растений посредством миграции с помощью человека, то есть перемещения видов с помощью человека в районы, находящиеся далеко за пределами их установленного ареала. Это поможет видам деревьев повторно синхронизировать свою фенологию с текущими климатическими условиями.

Это поможет видам деревьев повторно синхронизировать свою фенологию с текущими климатическими условиями.

Фенология растений является результатом адаптации. Однако адаптация требует времени, количества времени, которого у нас нет, учитывая величину и скорость, с которой мы наблюдаем изменения климата. Постоянный мониторинг фенологических изменений во всем мире позволит нам разработать надежные стратегии для защиты наиболее уязвимых экосистем, а также нашего бизнеса.

Кроме того, мы как осенние листья на ветках, но надо хотя бы постараться не упасть!

Садовые направляющие | Что происходит с растениями зимой?

Поделиться этой статьей

- Home /

- Деревья

от: Ричард Хойт

●

21 сентября 2017 г.

Карпатские меховые деревья

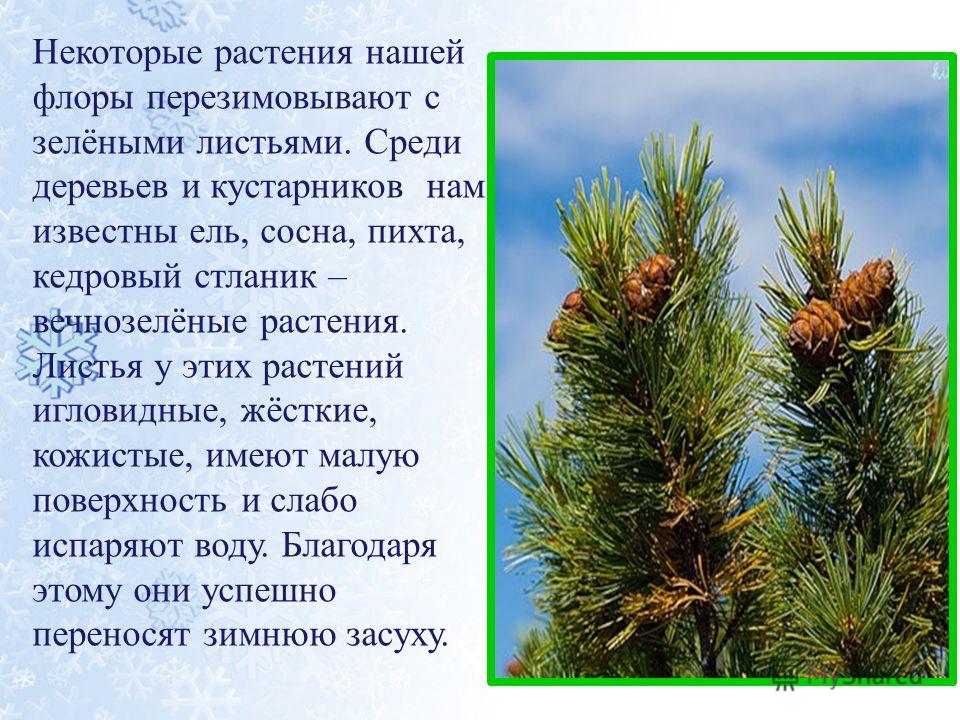

. умирают осенью после того, как они разбрасывают свои семена прямо по земле или включают их в плоды, которые потребляются животными и откладываются в другом месте. Их семена содержат гормоны, которые заставляют их прорастать в теплую весеннюю погоду, которая следует за зимними холодами. Многолетние растения, листопадные древесные кустарники и некоторые деревья уходят в спячку зимой и снова начинают расти весной. Вечнозеленые деревья и древесные кустарники проводят фотосинтез с пониженной скоростью.

Многолетние растения, листопадные древесные кустарники и некоторые деревья уходят в спячку зимой и снова начинают расти весной. Вечнозеленые деревья и древесные кустарники проводят фотосинтез с пониженной скоростью.

Покой

Деревья хранят запасы питательных веществ в течение весеннего и летнего вегетационного периода. Когда дни начинают укорачиваться, температура падает, а световой спектр меняется с синего на красный, гормоны приказывают растениям плодоносить и сбрасывать листья, готовясь к зимнему сну. Когда зеленый хлорофилл, необходимый для фотосинтеза, исчезает, листья становятся оранжевыми, красными и желтыми.

- Однолетние растения погибают осенью после того, как они разбрасывают свои семена прямо по земле или включают их в плоды, которые потребляются животными и откладываются в другом месте.

Вечнозеленые деревья проводят фотосинтез со сниженной скоростью зимой, особенно в периоды оттепелей.

Зимняя потеря воды

Низкие температуры и замерзшая вода делают воду дефицитным ресурсом для растений зимой. Сок в стволах и ветвях деревьев содержит воду, которая иногда замерзает, но становится доступной с оттепелями. Снег может изолировать землю, предотвращая ее замерзание, чтобы растения могли получать воду из почвы; хвоя под поверхностью снега может поглощать воду из снега.

Сок в стволах и ветвях деревьев содержит воду, которая иногда замерзает, но становится доступной с оттепелями. Снег может изолировать землю, предотвращая ее замерзание, чтобы растения могли получать воду из почвы; хвоя под поверхностью снега может поглощать воду из снега.

Растения, находящиеся в состоянии покоя, не осуществляющие фотосинтез или не теряющие воду из листьев, нуждаются в меньшем количестве воды. Листья теряют воду через свои поры, называемые устьицами, процесс, называемый транспирацией; Чтобы избежать потери воды зимой, лиственные деревья сбрасывают листву.

Хвоя вечнозеленых хвойных деревьев сохраняется два или три года до того, как они опадают. Иглы имеют толстый восковой налет и более узкие поры для предотвращения потери воды. Темные иглы поглощают больше тепла; это помогает им пережить зимние холода, но потепление вызывает повышение температуры иголок, что приводит к потере воды из-за транспирации.

- Вечнозеленые деревья зимой проводят фотосинтез со сниженной скоростью, особенно в периоды оттепелей.

- Снег может изолировать землю, предотвращая ее замерзание, чтобы растения могли получать воду из почвы; хвоя под поверхностью снега может поглощать воду из снега.

Водный транспорт

Длинные трубки, называемые трахеидами, образуют ксилему или сосуды, которые перемещают воду внутри деревьев. Когезионные свойства воды позволяют ей «протягиваться» через примыкающие трахеиды непрерывными столбиками. Когда образуется лед, он вытесняет газы, которые создают пробелы или разрывы в столбе воды.

У вечнозеленых растений расширяющийся лед запечатывает концы каждой трахеиды, образуя «поплавки», которые функционируют как клапаны. Каждый поплавок называется тором. Трахеиды имеют прочные клеточные стенки, которые удерживают газ, выбрасываемый при образовании льда; по мере таяния льда газ вытесняется обратно в воду, открывая торы и восстанавливая столб воды.

Когда лиственные деревья весной выходят из состояния покоя, они отращивают новые клетки ксилемы, чтобы восстановить столбы, которые могли быть сломаны зимой.