Содержание

Глава 4

1.Какие растения относятся к низшим? В чём их отличие от высших?

2.Какая группа растений в настоящее время занимает господствующее положение на нашей планете?

Рис. 83. Примерное число видов современных растений

Одно из подразделений палеонтологии — палеоботаника — изучает ископаемые остатки древних растений, сохранившиеся в пластах геологических отложений. Доказано, что на протяжении веков видовой состав растительных сообществ менялся. Многие виды растений вымирали, другие приходили им на смену. Иногда растения попадали в такие условия (в болото, под пласт обвалившейся породы), что без доступа кислорода они не перегнивали, а пропитывались минеральными веществами. Происходило окаменение. Окаменевшие деревья нередко находят в угольных шахтах. Они настолько хорошо сохранились, что можно изучать их внутреннее строение. Иногда на твёрдых породах остаются отпечатки, по которым можно судить о внешнем виде древних ископаемых организмов (рис. 84). Многое могут рассказать учёным споры и пыльца, встречающиеся в осадочных породах. Используя специальные методы, можно определить возраст ископаемых растений, их видовой состав.

84). Многое могут рассказать учёным споры и пыльца, встречающиеся в осадочных породах. Используя специальные методы, можно определить возраст ископаемых растений, их видовой состав.

Рис. 84. Отпечатки древних растений

В самых древних слоях земной коры не удаётся найти признаки живых организмов. В более поздних отложениях находят остатки примитивных организмов. Чем моложе слой, тем чаще встречаются более сложные организмы, которые приобретают всё большее сходство с современными.

Много миллионов лет назад жизни на Земле не было. Затем появились первые примитивные организмы, которые постепенно менялись, преобразовывались, уступая место новым, более сложным.

В процессе длительного развития многие растения на Земле бесследно исчезли, другие неузнаваемо изменились. Поэтому полностью восстановить историю развития растительного мира очень трудно. Но учёными уже доказано, что все современные виды растений произошли от более древних форм.

Первые живые организмы появились в воде примерно 3,5—4 млрд лет назад. Простейшие одноклеточные организмы по строению были схожи с бактериями. Они ещё не имели обособленного ядра, но обладали системой обмена веществ и способностью к размножению. В пищу они использовали органические и минеральные вещества, растворённые в воде первичного океана. Постепенно запасы питательных веществ в первичном океане стали истощаться. Между клетками началась борьба за пищу. В этих условиях у некоторых клеток появился зелёный пигмент — хлорофилл, и они приспособились к использованию энергии солнечного света для превращения в пищу воды и углекислого газа. Так возник фотосинтез, то есть процесс образования органических веществ из неорганических с использованием энергии света. С появлением фотосинтеза в атмосфере стал накапливаться кислород. Состав воздуха стал постепенно приближаться к современному, то есть в основном включать азот, кислород и небольшое количество углекислого газа. Такая атмосфера способствовала развитию более совершенных форм жизни.

Простейшие одноклеточные организмы по строению были схожи с бактериями. Они ещё не имели обособленного ядра, но обладали системой обмена веществ и способностью к размножению. В пищу они использовали органические и минеральные вещества, растворённые в воде первичного океана. Постепенно запасы питательных веществ в первичном океане стали истощаться. Между клетками началась борьба за пищу. В этих условиях у некоторых клеток появился зелёный пигмент — хлорофилл, и они приспособились к использованию энергии солнечного света для превращения в пищу воды и углекислого газа. Так возник фотосинтез, то есть процесс образования органических веществ из неорганических с использованием энергии света. С появлением фотосинтеза в атмосфере стал накапливаться кислород. Состав воздуха стал постепенно приближаться к современному, то есть в основном включать азот, кислород и небольшое количество углекислого газа. Такая атмосфера способствовала развитию более совершенных форм жизни.

Важное значение для дальнейшего развития растений имело возникновение у водорослей полового размножения. Размножение половым путём способствовало изменчивости организмов и приобретению ими новых свойств, которые помогали приспособиться к новым условиям жизни.

Размножение половым путём способствовало изменчивости организмов и приобретению ими новых свойств, которые помогали приспособиться к новым условиям жизни.

Переход растений к наземному образу жизни, по-видимому, был связан с существованием периодически заливавшихся и освобождавшихся от воды участков суши. Осушение этих участков происходило постепенно. У некоторых водорослей стали появляться приспособления к обитанию вне воды.

Рис. 85. Первые растения суши

Рис. 86. Риниофиты

В это время на земном шаре был влажный и тёплый климат. Начался переход некоторых растений от водного к наземному образу жизни. У древних многоклеточных водорослей строение постепенно усложнялось, и они дали начало первым наземным растениям (рис. 85).

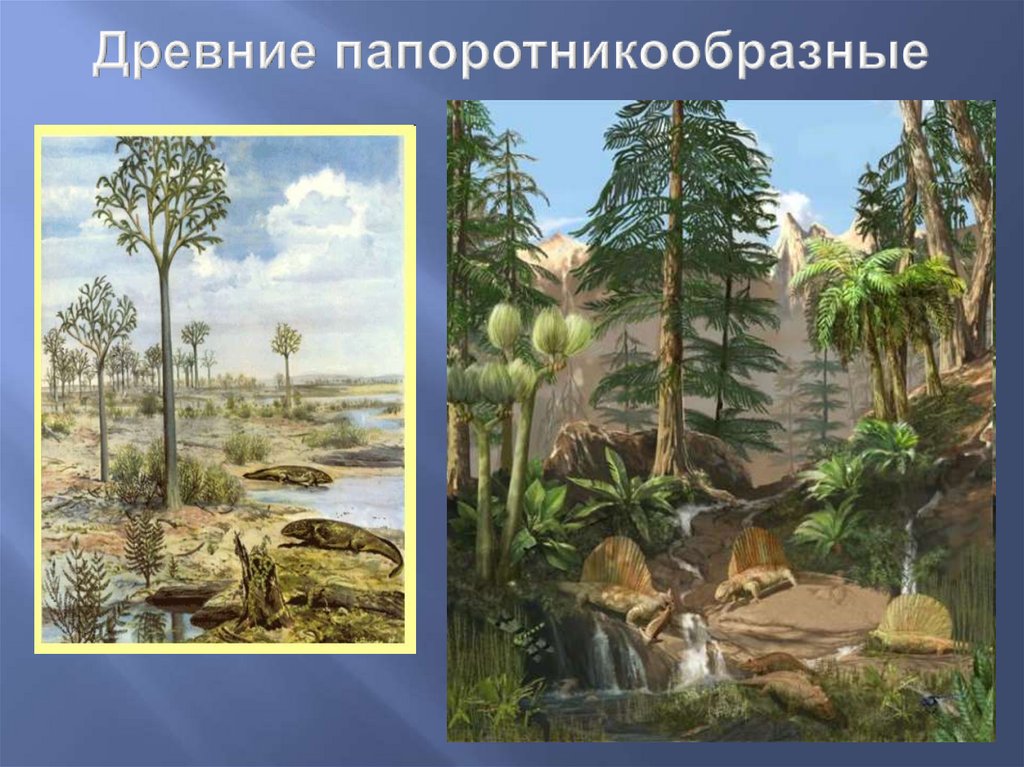

Одними из первых наземных растений были росшие по берегам водоёмов риниофиты, например риния (рис. 86). Они существовали 420—400 млн лет назад, а потом вымерли.

Строение риниофитов ещё напоминало строение многоклеточных водорослей: отсутствовали настоящие стебли, листья, корни, в высоту они достигали около 25 см. Ризоиды, с помощью которых они прикреплялись к почве, поглощали из неё воду и минеральные соли. Наряду с подобием корней, стебля и примитивной проводящей системы риниофиты имели покровную ткань, предохранявшую их от высыхания. Размножались они спорами.

Ризоиды, с помощью которых они прикреплялись к почве, поглощали из неё воду и минеральные соли. Наряду с подобием корней, стебля и примитивной проводящей системы риниофиты имели покровную ткань, предохранявшую их от высыхания. Размножались они спорами.

Рис. 87. Происхождение высших растений

Происхождение голосеменных от древних папоротниковидных доказывает многие черты сходства между этими растениями. Это сходство не только внешнее. Общие черты наблюдаются в строении органов: стеблей, листьев и корней.

Очевидно, предками голосеменных растений были древовидные, лиановидные и травянистые семенные папоротники, впоследствии полностью вымершие. Их семена развивались на листьях, шишек ещё не было.

Условия жизни продолжали меняться. Там, где климат становился более суровым, древние голосеменные растения постепенно вымирали (рис. 88). Им на смену приходили более совершенные растения — сосна, ель, пихта.

Растения, размножавшиеся семенами, лучше приспособились к жизни на суше, чем растения, размножавшиеся спорами. Это связано с тем, что возможность оплодотворения у них не зависит от наличия воды во внешней среде. Особенно явно превосходство семенных растений над споровыми проявилось, когда климат стал менее влажным.

Это связано с тем, что возможность оплодотворения у них не зависит от наличия воды во внешней среде. Особенно явно превосходство семенных растений над споровыми проявилось, когда климат стал менее влажным.

Покрытосеменные растения появились на Земле около 130 млн лет назад.

Покрытосеменные оказались наиболее приспособленными к жизни на суше растениями. Только у покрытосеменных имеются цветки, их семена развиваются внутри плода и защищены околоплодником. Покрытосеменные быстро расселились по всей Земле и заняли все возможные места обитания. Уже более 60 млн лет покрытосеменные растения господствуют на Земле.

Приспособившись к различным условиям существования, покрытосеменные создали разнообразный растительный покров Земли из деревьев, кустарников и трав.

Рис. 88. Древние голосеменные растения

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ. ПАЛЕОБОТАНИКА. РИНИОФИТЫ

1.На основании каких данных можно утверждать, что растительный мир развивался и усложнялся постепенно?

2. Где появились первые живые организмы?

Где появились первые живые организмы?

3.Какое значение имело появление фотосинтеза?

4.Под влиянием каких условий древние растения перешли от водного образа жизни к наземному?

5.Какие древние растения дали начало папоротниковидным, а какие — голосеменным растениям?

6.В чём преимущество семенных растений перед споровыми?

7.Сравните голосеменные и покрытосеменные растения. Какие особенности строения обеспечили преимущество покрытосеменным растениям?

Летом исследуйте крутые берега рек, склоны глубоких оврагов, карьеров, куски каменного угля, известняка. Найдите окаменевшие древние организмы или их отпечатки.

Зарисуйте их. Постарайтесь определить, к каким древним организмам они принадлежат.

Самый древний отпечаток цветков растения был найден в штате Колорадо (США) в 1953 г. Растение было похоже на пальму. Возраст отпечатка 65 млн лет.

Некоторые формы древних покрытосеменных: тополя, дубы, ивы, эвкалипты, пальмы — сохранились и в настоящее время.

Царство Растения удивительно многообразно. В него входят водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные (цветковые) растения.

Низшие растения — водоросли — имеют сравнительно простое строение. Они могут быть одноклеточными или многоклеточными, но их тело (слоевище) не расчленено на органы. Различают зелёные, бурые и красные водоросли. Они вырабатывают огромное количество кислорода, который не только растворяется в воде, но и выделяется в атмосферу.

Человек использует морские водоросли в химической промышленности. Из них получают иод, калийные соли, целлюлозу, спирт, уксусную кислоту и другие продукты. Во многих странах водоросли используют для приготовления разнообразных блюд. Они очень полезны, так как содержат много углеводов, витаминов, богаты иодом.

Лишайники состоят из двух организмов — гриба и водоросли, которые находятся в сложном взаимодействии. Лишайники в природе играют важную роль, первыми поселяясь в самых бесплодных местах. Отмирая, они образуют почву, на которой могут жить другие растения.

Отмирая, они образуют почву, на которой могут жить другие растения.

Высшими растениями называют мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные. Их тело расчленено на органы, каждый из которых выполняет определённые функции.

Мхи, плауны, хвощи, папоротники размножаются спорами. Их относят к высшим споровым растениям. Голосеменные и покрытосеменные — высшие семенные растения.

Из современных голосеменных наиболее известны хвойные. К ним относятся ель, сосна, пихта, лиственница, кедр, можжевельник, кипарис и др. Хвойные растения широко распространены на территории нашей страны.

Покрытосеменные растения имеют наиболее высокую организацию. Они широко распространены в природе и являются господствующей группой растений на нашей планете.

Практически все сельскохозяйственные растения, выращиваемые человеком, относятся к покрытосеменным растениям. Они обеспечивают человека продуктами питания, сырьём для различных отраслей промышленности, используются в медицине.

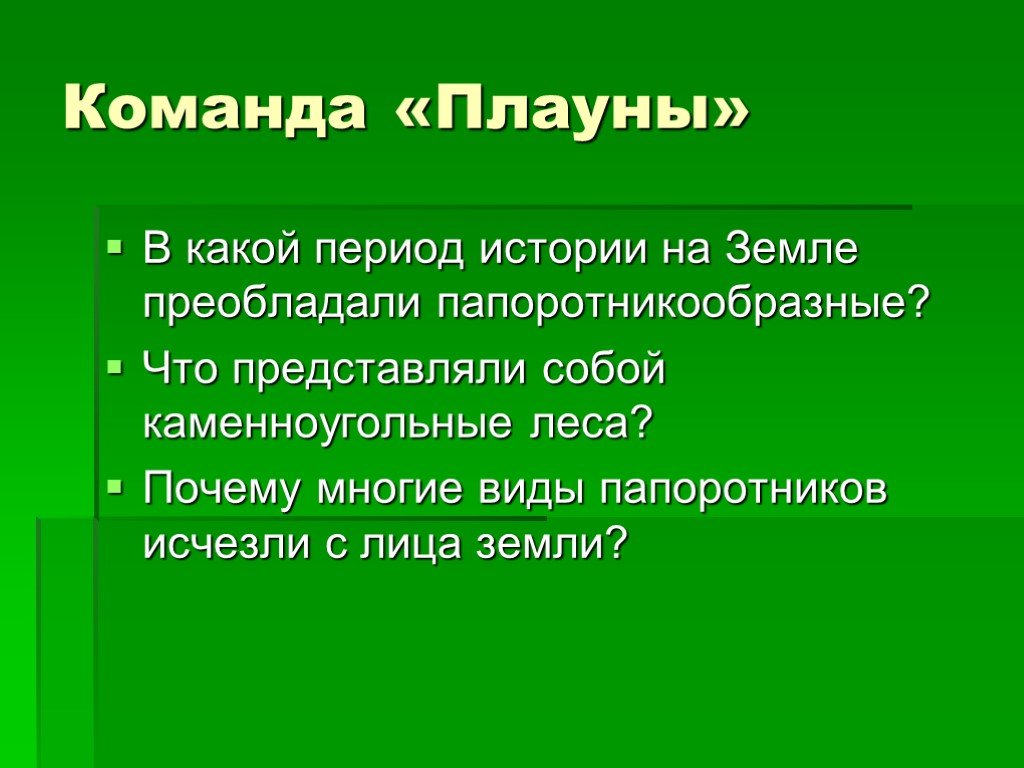

Изучение ископаемых остатков доказывает историческое развитие растительного мира в течение многих миллионов лет. Из растений первыми появились водоросли, которые произошли от более простых организмов. Они жили в воде морей и океанов. Древние водоросли дали начало первым сухопутным растениям — риниофитам, от которых произошли мхи, хвощи, плауны и папоротники. Своего расцвета папоротниковидные достигли в каменноугольном периоде. С изменением климата им на смену пришли сначала голосеменные, а затем покрытосеменные растения. Покрытосеменные — самая многочисленная и высокоорганизованная группа растений. Она стала господствующей на Земле.

Развитие органического мира Государственный Дарвиновский музей

Экспозиция рассказывает о развитии жизни на Земле, начиная с древнейших времён до современности. В витринах можно увидеть ископаемые остатки древних растений и животных. Особое внимание привлекают точные копии скелетов наземных и морских древних ящеров. Экспозицию дополняют движущиеся модели динозавров, скульптурные реконструкции древних млекопитающих, картины. Небольшой видеофильм позволяет на несколько минут перенестись на много миллионов лет назад и проследить историю жизни на нашей планете.

Экспозицию дополняют движущиеся модели динозавров, скульптурные реконструкции древних млекопитающих, картины. Небольшой видеофильм позволяет на несколько минут перенестись на много миллионов лет назад и проследить историю жизни на нашей планете.

Единство органического мира. Основные закономерности макроэволюции.

Даже совсем непохожие внешне живые организмы имеют множество сходных черт. Витрина знакомит с некоторыми доказательствами единства органического мира. Убедиться в сходстве строения позвоночных животных, можно внимательно рассмотрев их скелеты. Несмотря на множество отличий, связанных с различным образом жизни и систематической принадлежностью животных, все скелеты имеют единый план строения..

Обратите внимание на геохронологическую шкалу, изображенную на задней панели витрины. Всю историю существования Земли делят на эры: архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. Каждая эра, в свою очередь, делится на периоды.

Что изучает палеонтология?

Изучением древних обитателей Земли занимается наука — палеонтология. Обычно в руки ученых-палеонтологов попадают окаменевшие кости, зубы, раковины доисторических животных, отпечатки листьев и коры растений. Очень интересную и полезную информацию можно получить, исследуя следы жизнедеятельности животных. Каждая палеонтологическая находка уникальна, ведь обычно после гибели живые организмы очень быстро разрушаются, и лишь крайне редко возникают особые условия, в которых сохраняются «следы былых биосфер».

В витрине представлены разные типы ископаемых остатков растений и животных, рассказано как образуются окаменелости.

Обращённые в камни

Многие водные организмы строят свои скелеты, заимствуя химические соединения из морской воды. После их гибели эти минеральные скелеты нередко образуют огромные скопления и могут служить основой для формирования биогенных осадочных пород.

По химическому составу среди осадочных пород можно выделить карбонатные или известняки, кремневые, фосфатные и каустобиолиты, которым относят нефть, угли и горючие сланцы.

В витрине показаны биогенные горные породы и следы жизнедеятельности древних живых организмов.

Докембрий

Первые живые организмы появились в докембрии, более 3,5 миллиардов лет назад.

Сведения о живых существах, населявших Землю в столь отдалённое время, крайне скудны. Первые «земляне» жили не на суше, а в воде. В витрине, посвященной докембрию, Вы найдете древнейшие свидетельства жизни — строматолиты. Так называются слоистые известковые постройки, возникшие в результате жизнедеятельности цианобактерий и бактерий. Самые древние строматолиты имеют возраст около 3,5 миллиардов лет.

Рядом со строматолитами расположены отпечатки удивительных бесскелетных организмов весьма необычного строения. Они найдены в горных породах, имеющих возраст около 600 миллионов лет, и получили название “фауны венда”. Крупнейшее местонахождение отпечатков вендских животных было найдено в России на Белом море. Сходные ископаемые остатки обнаружены на разных континентах.

Крупнейшее местонахождение отпечатков вендских животных было найдено в России на Белом море. Сходные ископаемые остатки обнаружены на разных континентах.

Кембрий, ордовик, силур

В начале эры древней жизни — палеозоя произошла настоящая “скелетная революция”. Многие животные «обзавелись» раковинами, панцирями и другими передвижными убежищами. Моря и океаны изобиловали жизнью. Ископаемые остатки морских животных, характерных для начала палеозоя можно увидеть в витринах N 7, 8 и 9. Многие обитатели древних морей имели весьма причудливый облик. На мелководьях встречались колонии древних кораллов, похожие на цветы морские лилии и морские пузыри — цистоидеи. Древние членистоногие, трилобиты, были защищены прочными хитиновыми панцирями и немного напоминали мокриц, подчас гигантских (до 80-ти см в длину). В витрине № 9 есть плита с ракоскорпионами — грозными хищниками, достигавшими двухметровой длины и вооруженными не только клешнями, но и ядовитым шипом, расположенным на конце хвоста. В силуре жизнь начинает осваивать сушу.

В силуре жизнь начинает осваивать сушу.

Филогения бесчелюстных

Родословное древо предков рыб — древних бесчелюстных, показывает родственные связи между этими животными. Эти позвоночные животные обитали в палеозойских морях и были родственниками современных миног и миксин. У них был внутренний хрящевой скелет, голову и переднюю часть туловища закрывал панцирь, состоящий из костных пластинок — щитков. В отличие от рыб, у бесчелюстных не было челюстей, о чем свидетельствует их название.

Скульптурные реконструкции дают представление о внешнем облике этих древнейших позвоночных животных.

Я

Почему покрытосеменные растения так успешны?

Написал: Коннор Чато

показать/скрыть слова, чтобы знать

Ячейка: крошечный строительный блок, который содержит всю информацию, необходимую для выживания любого растения или животного. Это также наименьшая единица жизни. .. подробнее

.. подробнее

Меловой период: геологический период времени, который длился от 145 миллионов лет назад до 66 миллионов лет назад и закончился ударом астероида, который, как считается, вызвал вымирание. динозавров….больше

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота): молекулярных инструкций, определяющих развитие и функционирование всех живых существ…подробнее

Эволюция: — это любой процесс роста, изменения или развития во времени.

Эволюционное древо: (или филогенетическое древо) ветвящаяся структура, показывающая эволюционные связи между различными группами организмов….подробнее

Голосеменные: семенное растение, семена которого не упакованы в плоды. или цветы….подробнее

О чем рассказ?

Эта антарктическая мшанка здесь не выглядит такой выносливой, но это растение может жить в местах, где бывает холодно до -80 градусов по Цельсию. Это холоднее -100 градусов по Фаренгейту. Изображение Лиама Куинна.

Изображение Лиама Куинна.

Жизнь — это соревнование. Все живые существа, которых вы видите вокруг себя, являются результатом деятельности их предков, которые успешно конкурировали за пищу, воду и пространство на протяжении миллионов лет. Если бы я сказал вам, что большинство растений на суше происходят от одних и тех же предков, вы бы подумали, что эти предки, должно быть, сделали что-то действительно хорошо, верно? Так обстоит дело с «покрытосеменными», огромной группой, на долю которой приходится 80% всех растений, которые вы видите на суше. По сравнению с голосеменными растениями (покрытыми иголками растениями, такими как сосны) покрытосеменные практически правят миром.

Существует почти 300 000 известных видов покрытосеменных, включая все земные плоды, травы и цветы. Покрытосеменные могут жить в знойной пустыне или в холодной Антарктике, и с точки зрения эволюции они еще молоды. Откуда взялись эти покрытосеменные и как они распространились из новой группы видов в одну из самых распространенных и разнообразных групп живых существ в мире?

В статье PLOS Biology «Сокращение генома, физиологическая новизна и глобальное доминирование цветковых растений» исследователи попытались выяснить, что именно делает эти растения такими особенными.

Немного истории растений…

Допустим, вы перенеслись в прошлое, в «меловой период». Если бы вы вышли на прогулку, вы бы увидели мхи, папоротники, покрытые иголками деревья и даже некоторые из первых распустившихся цветов. Перенесемся на 40 миллионов лет вперед и БАМ! – цветы есть ВЕЗДЕ, а покрытые иголками голосеменные растения, которые когда-то покрывали землю, больше не являются самым распространенным зрелищем. Вместо них у нас есть большие лиственные родственники наших цветковых растений: деревья, которые больше похожи на дубы или клены.

Это пример простого эволюционного дерева. Нажмите для получения дополнительной информации.

Хорошо, я знаю, что 40 миллионов лет звучит как очень большой срок, но часто требуются сотни миллионов лет, чтобы жизнь на Земле заметно изменилась. Покрытосеменным потребовалось менее 50 миллионов лет, чтобы сбросить голосеменные с их колючего трона и превратить их в одну из самых распространенных форм жизни.

Растения и растительная пища

Живые существа почти во всем зависят от пищи. Растениям нужна пища, чтобы расти и производить семена, которые однажды станут совершенно новым растением. Однако, в отличие от животных, растения могут фотосинтезировать или производить себе пищу (сахар) с использованием солнечного света и углекислого газа.

Растениям нужна пища, чтобы расти и производить семена, которые однажды станут совершенно новым растением. Однако, в отличие от животных, растения могут фотосинтезировать или производить себе пищу (сахар) с использованием солнечного света и углекислого газа.

У растений есть отверстия, называемые устьицами, которые пропускают углекислый газ. Здесь устьица представляют собой поры (отверстия), окруженные замыкающими клетками ярко-зеленого цвета. Покрытосеменные имеют большее количество устьиц и жилок на каждый участок растительной ткани. Изображение от AioftheStorm.

Поскольку это действие происходит внутри листьев, у растений есть отверстия, называемые устьицами, через которые поступает углекислый газ (CO2), примерно так же, как мы вдыхаем через рот. После того, как клетки листьев производят сахара, они транспортируются по растению по венам.

Наши друзья покрытосеменные имеют огромное количество устьиц (множественное число от устьиц) и жилок, которые действительно максимально используют их фотосинтез. Эти устьица приносят много CO2, а жилки очень легко перемещают сахара. Это помогло покрытосеменным расти и распространяться намного быстрее, чем другие растения, и в значительной степени привело их к мировому господству!

Эти устьица приносят много CO2, а жилки очень легко перемещают сахара. Это помогло покрытосеменным расти и распространяться намного быстрее, чем другие растения, и в значительной степени привело их к мировому господству!

Почему этого не произошло на других заводах?

Если наличие большего количества жилок и устьиц так полезно, почему это не эволюционировало у других растений? Ну, по правде говоря, это потому, что все эти структуры состоят из клеток. Если вам нужно больше транспортных методов в листе, вам нужно больше клеток для их создания, но это будет означать больший лист, для которого потребуется еще больше жилок и устьиц — см. вопрос здесь? Это цикл, который обычно создает более крупные растения, если, конечно, вы не найдете способ сделать клетки меньшего размера. Покрытосеменные растения имеют маленькие клетки, которые могут образовывать густую сеть жилок и устьиц, как множество параллельных маршрутов метро! Итак, следующий вопрос: как получить ячейки меньшего размера?

На этом изображении показано, сколько места ядро (и ДНК внутри) может занимать в клетке. Нажмите, чтобы узнать больше.

Нажмите, чтобы узнать больше.

Вы можете представить ДНК как крошечную цепочку, но когда вы работаете внутри крошечных, крошечных клеток, эта ДНК может занимать много места. Весь код ДНК (весь геном организма) находится почти в каждой крошечной клетке этого организма. Если бы был способ избавиться от кучи ДНК, вы могли бы иметь клетки меньшего размера. Меньшие клетки могут оставлять место для большего количества жилок между клетками и для более специализированных клеточных структур, таких как устьица.

Ученые пришли к этой идее, изучив геномы нескольких видов растений (не только покрытосеменных). Они измерили, какие виды растений имели наименьшие геномы и, следовательно, наименьшее количество ДНК в каждой клетке. К счастью, им не нужно было делать все эти измерения самостоятельно. Много информации о растительной ДНК уже записано.

Как измерить размер генома?

Этот график показывает, что плотность устьиц увеличивается по мере уменьшения размера генома. Нажмите, чтобы узнать больше.

Если мы не можем легко увидеть ДНК, как ученые смогут измерить что-то вроде размера генома? Ну, есть несколько способов. Они могут просматривать специальные изображения клеток с помощью мощных микроскопов и измерять их физические размеры. Они могут измерять концентрацию количества фосфата в подсчитанном количестве клеток, так как фосфат является важной частью молекул ДНК. Или они могут вычислить концентрацию одного гена, который был помечен красителем (они могут сделать это, наблюдая, как свет поглощается образцом, в котором все эти конкретные гены окрашены). Это всего лишь несколько способов, которыми ученые могут измерить размер генома.

Итак, ученые из этого проекта собрали всю информацию от других ученых и изучили окаменелости растений, чтобы лучше понять историю покрытосеменных. Они обнаружили, что покрытосеменные растения были единственной группой растений, геном которых уменьшился в этот период. Именно это сделало их такими успешными.

Счастливые покрытосеменные, счастливые животные

Эволюционное древо, которое показывает, как размер генома сравнивается между различными группами наземных растений. Нажмите, чтобы узнать больше.

Нажмите, чтобы узнать больше.

Мы должны быть счастливы, что покрытосеменные являются такой распространенной и популярной группой. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем CO2. Растения поступают наоборот — они вдыхают CO2 и выдыхают кислород во время фотосинтеза. Поскольку покрытосеменные растения так много фотосинтезируют, они являются одними из лучших производителей кислорода.

Итак, в следующий раз, когда вы окажетесь на природе и задаетесь вопросом, кого поблагодарить за красочные пейзажи, свежий воздух и вкусные фрукты, теперь у вас есть ответ. Покрытосеменные были настолько успешными из-за их компактной ДНК и клеток. Покрытосеменные — вы один великолепный букет растений.

Дополнительные изображения на Викискладе. Изображение цветов крокусов Доминикуса Йоханнеса Бергсма.

Как цветковые растения эволюционировали, чтобы доминировать на Земле?

Для Чарльза Дарвина это было «отвратительной загадкой», и этот вопрос продолжает беспокоить эволюционистов по сей день: когда появились цветковые растения и как они пришли к тому, чтобы доминировать в растительной жизни на Земле? Сегодня исследование в Ecology Letters раскрывает эволюционный триггер, который привел к тому, что раннецветущие растения получили серьезное конкурентное преимущество над конкурирующими видами, что привело к их последующему буму и изобилию.

Исследование, проведенное д-ром Тимом Бродриббом и д-ром Тейлором Филдом из Университета Тасмании и Университета Теннесси, использовало физиологию растений, чтобы показать, как цветковые растения, в том числе сельскохозяйственные, смогли доминировать на земле за счет развития более эффективной гидравлики, или «листового водопровода». ‘, чтобы увеличить скорость фотосинтеза.

«Цветковые растения — самая многочисленная и экологически успешная группа растений на земле», — сказал Бродрибб. «Одной из причин такого доминирования является относительно высокая фотосинтетическая способность их листьев, но когда и как развилась эта повышенная фотосинтетическая способность, остается загадкой».

Используя измерения плотности жилок листа и связанную модель гидравлического фотосинтеза, Бродрибб и Филд реконструировали эволюцию гидравлической способности листа у семенных растений. Их результаты показали, что эволюционная трансформация в строении листьев покрытосеменных подняла способность к фотосинтезу на новый уровень.

Причина успеха этого этапа эволюции заключается в том, что в условиях относительно низкого содержания СО2 в атмосфере, подобных тем, которые существуют в настоящее время, эффективность переноса воды и фотосинтетическая эффективность тесно связаны. Следовательно, приспособления, увеличивающие перенос воды, будут усиливать максимальный фотосинтез, оказывая существенное эволюционное влияние на конкурирующие виды.

Эволюция густого жилкования листьев у цветковых растений около 140-100 миллионов лет назад была событием, имевшим огромное значение для дальнейшей эволюции цветковых растений. Этот шаг обеспечил «пакет стимулов продуктивности мелового периода», который отразился на всей биосфере и привел к тому, что эти растения сыграли фундаментальную роль в биологических и атмосферных функциях Земли.

«Мы прогнозируем, что без этой гидравлической системы фотосинтез листьев будет в два раза ниже, чем сейчас», — заключает Бродрибб. «Поэтому важно отметить, что без этого эволюционного шага наземные растения не обладали бы физической способностью обеспечивать высокую продуктивность, лежащую в основе современной земной биологии и человеческой цивилизации».